第284回 石炭から生まれた鮮やかな赤色

前号では、旧王立化学大学の主任教授アウグスト・ホフマン博士の弟子、英国人青年のウィリアム・パーキン氏がアニリン染料を発見したことをご紹介しました。そのとき得た色は紫色でモーブと呼ばれましたが、その発見から13年後の1869年、今度は鮮やかな赤色、アリザリンの合成方法を発見しました。しかし、ドイツの化学会社がパーキン氏よりも1日早く特許を申請していたため、惜しくもアリザリンの発見者はドイツの会社です。

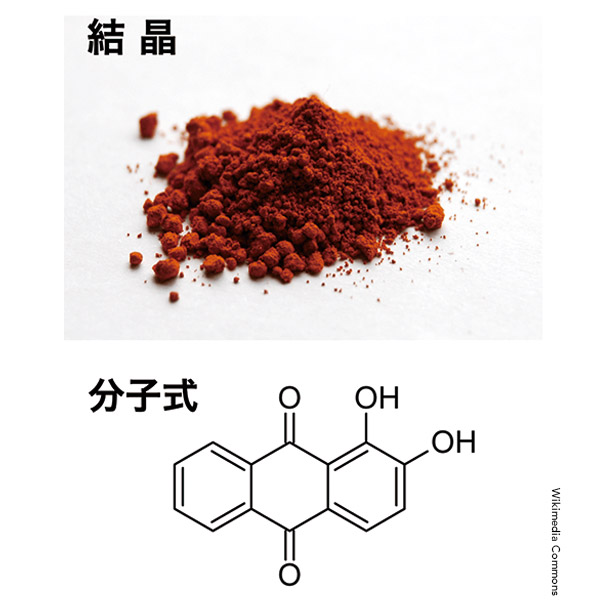

アリザリンの結晶と分子式

アリザリンの結晶と分子式

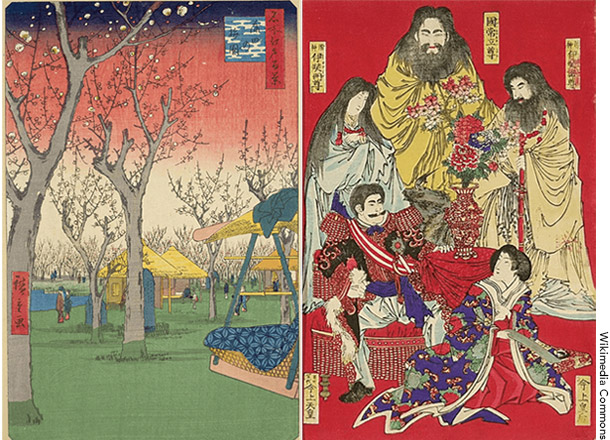

赤色の原料は中東やアジアではキク科のベニバナがよく使われていました。一方、日本ではアカネ草や辰砂と呼ばれる硫化水銀を含んだ鉱石が使われ、西洋ではアヤメ科のサフランや昆虫のコチニールカイガラムシが使われていました。しかし、廉価なアリザリンが発見されると、世界で一気に化学染料が流行します。日本は明治時代に化学染料が普及し、江戸時代の浮世絵と明治時代の錦絵を見比べますと化学染料の鮮やかな色に驚きます。

江戸時代の浮世絵(左)と明治時代の錦絵(右)

江戸時代の浮世絵(左)と明治時代の錦絵(右)

1878年には藍色のアニリン染料、インディゴも発明されました。なぜ、石炭の廃棄物であるコールタールから次々と新しい染料が生まれたのか不思議に思うかもしれません。でも、もともと石炭は何億年も前には地上に生い茂っていた植物です。たまたま地面の下で長い間眠りにつき、地中の栄養素を凝縮させたところで掘り起こされただけで、今でも植物から染料を採取できるのと同じように、凝縮された染料が石炭から抽出できるのです。

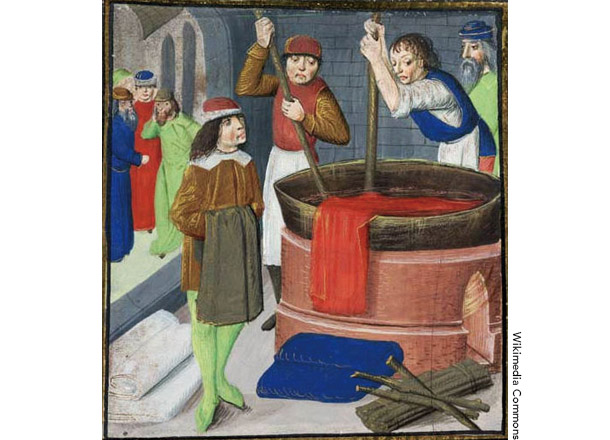

中世の欧州の染物作業

中世の欧州の染物作業

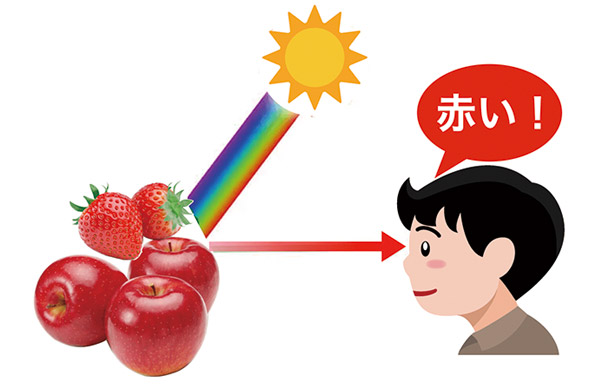

染料は特定の色を付着させる物質ではなく、繊維や紙などに吸着して、可視光線の一部を選択的に吸収してしまう物質です。そして吸収されなかった波長の光が反射して私たちの目に届き、それを特定の色として認識します。例えば、赤い絵具は赤以外の波長の光を吸収し、吸収されない赤い波長の光だけ反射されることで赤色に見えます。ですからたくさんの絵具を混ぜると全ての波長の光を吸収してしまい、黒色になります。

赤を認識するのは、赤い波長だけが目に届くため

赤を認識するのは、赤い波長だけが目に届くため

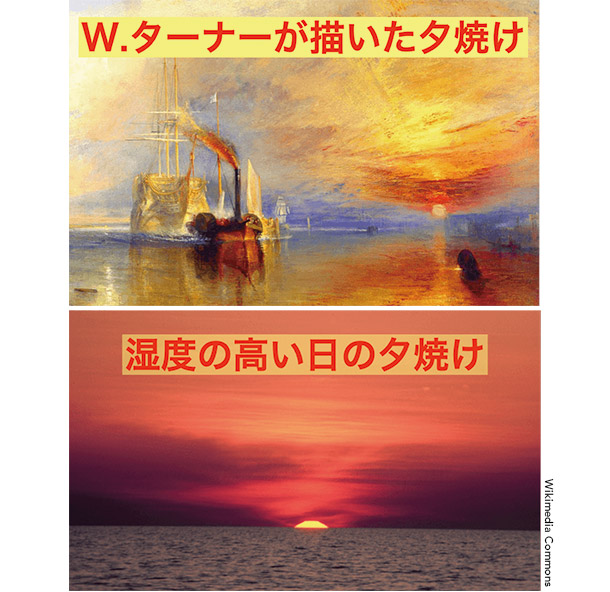

夕焼けが赤いのは、大気中の湿度が高いと波長の長い赤色しか私たちの目に届かないからです。乾燥した空気なら波長の短い光も届いて夕焼けが黄色く見えます。英国の有名画家ターナーの描く夕陽が黄色いのはロンドンの夏が乾燥しているからです。また、生物の進化の過程で恐竜を恐れた哺乳類は、夜間だけ行動したため色覚細胞が退化し、赤と緑を区別できない2色型色覚にとどまりました。霊長類だけ緑の樹木に実る赤い実を認識する必要性から3色型色覚に進化したのです。私たちに赤が見えて良かったです。

大気の湿度で夕焼けの色が変わる

大気の湿度で夕焼けの色が変わる

寅七さんの動画チャンネル「ちょい深ロンドン」もお見逃しなく。

在留届は提出しましたか?

在留届は提出しましたか?