週末も休暇も!ふらっと泳ぎに出かけよう 夏に訪れたいドイツの美しい湖

夏といえば、海水浴! ここドイツにも海はあるが、北海とバルト海ははるか遠く……という読者の方も少なくないだろう。そんなドイツでの身近な水辺といえば、湖だ。エメラルドグリーンに輝く湖水、まるで海辺のような砂浜が整備された湖畔、湖をぐるりと囲む壮麗な山々など、夏の休暇にも魅力的なスポットが各地に存在している。本特集では、この夏に訪れてみたい湖とともに、湖の楽しみ方をたっぷりご紹介する。 (文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

ドイツで水辺といえば湖!

ドイツ全土には1万2000以上の自然湖があり、その多くは2万年前の氷河期の終わりに形成されたもので、主に北ドイツ平野とアルプス山脈に位置している。また、そのうち750の湖は50ヘクタール以上の大きさを誇り、ドイツ最大のボーデン湖をはじめ、リゾート地として知られる場所も少なくない。さらに、ダムや貯水池などの人工湖も多く存在する。ドイツには北海(Nordsee)とバルト海(Ostsee)があるが、どちらも北部に位置するため、海を身近に感じている人は限られるだろう。故にドイツの人々にとって、全国各地に存在する湖は最も身近な水辺の一つなのだ。

ドイツでは、近くの湖までふらっと泳ぎに行くことは日常的であり、昔ながらの休暇スタイルとして湖畔で数週間を過ごすという話もよく耳にする。実際、屋外で遊泳・水浴びをする場所としては湖が一番多いという調査結果もある。また湖では泳ぐことやウォータースポーツはもちろん、ハイキングやキャンプ、サイクリングなど、幅広いアクティビティを楽しむことができる。何より自然を愛するドイツ人たちにとって、湖は癒しと安らぎを与えてくれる場所なのである。

ドイツ人にとって身近な泳ぎ場

湖が好きな年齢層

欧州連合(EU)の環境機関であるEEAの2023年の報告によれば、ドイツの海水浴場や河川、湖の96%は、水質が「優良」もしくは「良好」と評価されている。一方で、気候変動による大雨や洪水によって水質が悪化することがあるため、注意が必要だ。特にシアノバクテリアと呼ばれる藻の濃度が高い場所では感染症を起こす可能性があり、実際に海水浴や湖水浴を禁止される事例もある。各州では定期的に水質検査が行われているため、湖に行く場合は自治体のウェブサイトを確認することが望ましい。また湖を汚染しないようペットの排泄の場所(もちろん人間も!)に気を配ったり、ナノ粒子を含む日焼け止めクリームを使わないなど、美しい湖を守るための市民一人ひとりの意識も大切だ。

参考:Deutschland.de「Faszinierende Wasserwelten」、Deutschlandfunk Nova「SommerAbindenSee - dieWasserqualitätistgutgenug」、ZDFheute「Baden in Seen und Flüssen: So erkennt man die Wasserqualität in Badeseen」

訪れてみたいドイツの湖6選

魅力的な湖が多々存在するドイツ。ここではドイツでも人気のスポットを中心に、各地にある湖をご紹介する。また湖でのアクティビティのほか、楽しく安全に過ごすためのヒントも。この夏の計画にぜひ役立てて。

ドイツの湖といえばやっぱりここ!

❶ ボーデン湖

Bodensee

ドイツ、オーストリア、スイスの三つの国にまたがるボーデン湖は、536平方キロメートルの大きさを誇る。花の楽園として知られるマイナウ島、ボーデン湖最大の都市コンスタンツ、美しい港を擁するリンダウ(写真)、ツェッペリン(飛行船)の本拠地フリードリヒスハーフェンなど、各地に見どころがある。また30種類以上の魚が生息しており、白身魚のBlaufelchenなどのご当地グルメも要チェックだ。夏は文化イベントも多く、休暇で訪れる場合は早めの予約がベター。

www.bodensee.de

緑色の輝くアルプスの湖

❷ アイプ湖

Eibsee

スキー場としても名高いドイツ最高峰ツークシュピッツェの麓にあるアイプ湖は、その壮大な風景と透明度からドイツで最も美しい湖の一つとして知られる。標高1000メートルに位置し、真夏でも水温は20~22度と低めだが、遊泳やウォータースポーツを楽しめることはもちろん、飲用も可能だ。各種ハイキングコースが整備されているほか、ツークシュピッツェケーブルカーに乗れば、上から湖を眺めることもできる。緑色に輝く湖にきっと心洗われるはず。

www.eibsee.de

北ドイツに広がる湖沼地帯

❸ミューリッツ

Müritz

スラヴ語で「小さな海」を意味するミューリッツをはじめ、メクレンブルク湖沼地帯には大小合わせて1000以上の湖がある。湖に面したマルヒョー、プラウ・アム・ゼー、レーベル(写真)、ヴァーレンなどの街は、それぞれ美しい港や旧市街を擁し、ウォータースポーツやサイクリングなどのアクティビティが楽しめるリゾート地になっている。またオジロワシなどが生息するミューリッツ国立公園では、ユネスコ世界遺産に登録されている古代ブナ林を見ることができる。

www.mueritz.de

壮大なダムと大自然のコントラスト

❹エーダー湖

Edersee

ユネスコ世界遺産に登録されているケラーヴァルト・エーダー湖国立公園にある貯水湖。全長400メートルにわたるダムも観光スポットの一つで、無料のガイドツアーも(要事前予約)。無料で泳げる場所も多いが、岩場が多かったりライフガードがいなかったりするため注意しよう。湖水浴場のRehbachは浅瀬が多いため、小さな子どものいる家族にもおすすめ。木々の間に設置された全長700メートルの遊歩道「Baumkronenweg」からも湖を眺めることができるので、ぜひ足を運んでみよう。

www.edersee.com

鉱山地帯に造られた貯水湖

❺ビッゲ湖

Biggesee

ザウアーラント南部にあるビッゲ湖は、ドイツで最も大きな貯水湖の一つ。さまざまなウォータースポーツが楽しめるほか、ダム建設によって水の底に沈んだ鉱山を探検できるダイビングスクールも人気だ。湖水リゾート「EuroParcs」には広々としたビーチが整備され、キャンプ場なども併設されている。各地点で乗り降りできる遊覧船も運行しており、停留地点のビッゲブリック展望台からのパノラマビュー、ドイツ最大級の鍾乳洞であるアッタ洞窟もお見逃しなく!

www.biggesee-listersee.com

ウォータースポーツ愛好家に人気

❻グローサープレーン湖

Großer Plöner See

バルト海にほど近い、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州のグローサープレーン湖は、約30キロ平方メートルの広さと深い青色が特徴だ。13カ所の湖水浴場が整備され、ウィンドサーフィンなどさまざまなウォータースポーツが楽しめることで人気が高い。湖周辺には、プレーン城(写真奥)がランドマークのプレーン、田園風景が美しいボーザウやダースアウなど、魅力的な街が存在する。毎週火金に開催されるプレーンの市場では、地元の漁師が獲った新鮮な魚や燻製などが手に入るので、ぜひ訪れたい。

www.holsteinischeschweiz.de/grosserploenersee

www.seen.de/finder

湖で楽しめるアクティビティ

湖ではカヌーやカヤック、カイトサーフィンなどの本格的なウォータースポーツのほか、近年SUP(スタンド・アップ・パドリング)の人気も高まっている。大きめの湖であれば、各種コースや用具のレンタルを行っているところも多いため、ぜひ試してみたい。また、山や森に囲まれた湖ではハイキングやサイクリングも王道だ。木々、岩、青空、そして湖が織りなす大自然の壮大なコントラストを楽しもう。さらに大きめの湖の近くにはスパやホテルがあることも多いため、ウェルネス休暇にもぴったり。湖畔の街では散歩を楽しんだり、博物館を訪れたりして、自分らしい湖での過ごし方を見つけてみて。

裸で泳ぐ! ?「FKK」とは

ヌーディズム(Freikörperkultur、FKK)が文化として根付くドイツ。19世紀後半に産業化によって汚染された都市で過ごす人々が、健康のために自然の中で裸になって日光浴や運動するようになったことが起源とされる。特に東ドイツ時代には、社会主義体制下の抑圧からの解放でもあり、ほとんどのビーチで裸で泳ぐ人の姿が見られた。今日もFKKの精神は続いており、YouGovの2021年の調査によるとドイツ人の4人に1人はビーチで裸になったことがあると回答している。ただし、現在はどこでも裸で泳げるわけではなく、FKK専用のエリアに行く必要がある(撮影禁止などのルールも)。一度体験すると、その開放感に魅了される人も多いが、気になる方はルールを守ってトライしてみて。

湖を安全に楽しむために

近年ドイツでは、6~10歳の子どものおよそ20%が泳げないとして大きな問題になっている。また溺死事故も増えているほか(2024年は411件)、気温差などで命を落とすケースも。湖で安全に楽しく過ごすために、ドイツ救命協会(DLRG)が提案する10の心得をしっかり確認してから水に入るようにしよう。

- 体調が良いときだけ泳ぐこと

- 誰かが助けてくれる状況にあるときにのみ泳ぐこと

- もし水の中で問題が起きたら、大声で助けを求め、腕を振ること

- 水に入ることを誰かに伝えること

- 空腹時もしくは食後は水に入らないこと

- 水に入る前に体を冷やすこと

- 許可されているところでのみ入水すること

- 思いやりを持つこと(走ったり誰かを押したりしない)

- アームヘルパーや浮き輪などはおぼれても助けにはならない

- 屋外で泳ぐ場合、雷や大雨になったらすぐに水から上がること

「ベルリン市民のバスタブ」と呼ばれて時代ごとに愛されてきたヴァンゼー

ベルリン西部に位置する巨大な湖「ヴァンゼー」(Wannsee)は、100年以上もの間、ベルリーナーに愛されてきた。湖水浴場は一日に最大1万人が訪れ、1キロ以上にわたる砂浜は海辺そのものだ。プロイセン、ヴァイマール共和国、ナチスドイツ、西ドイツ……それぞれの時代ごとに、市民に寄り添ってきたヴァンゼーの物語に迫る。

多くの人でにぎわうヴァンゼー湖水浴場

多くの人でにぎわうヴァンゼー湖水浴場

参考:visitBerlin、DER SPIEGEL「Strandbad Wannsee: Plantschen für das Vaterland」、jungle.world「Das Strandbad Wannsee in Berlin verfällt, doch es gibt ein neues Nutzungskonzept: Die Badewanne der Berliner」、taz「„Wanna See Wannsee?“Noch gibt es Hoffnung」

Strandbad Wannsee

幅80メートル、長さ1275メートルの広大なビーチを擁し、収容人数は最大3万人。日帰りリゾート地として、特に家族連れに人気がある。ウォータースライダー、FKK ゾーン、遊歩道、ビーチバレーコートが整備されているほか、ボートレンタルなどのサービスも。

Wannseebadweg 25, 14129 Berlin

2025年5月1日(木)~31日(土)10:00-19:00

2025年6月1日(日)~9月7日(日)10:00-20:00

1日券 6.50ユーロ(割引3.80ユーロ)

Badespaß チケット 12ユーロ

(最低大人1名子ども1名の3名まで、さらに子どもがいる場合は1名につき1.50ユーロ)

バスルームのない市民は湖へ⁉

有数の行楽地として知られるヴァンゼーの物語は、20世紀初頭のプロイセンの時代に始まる。すでに180万人以上の人口を抱えていたベルリンでは、人々は狭い家に密集して暮らしており、バスルームが備わっていた住宅はごく一部。市民にとって湖は水浴びができる貴重な場所の一つだったが、当時のプロイセンでは半裸で泳いだり水浴びをしたりすることは道徳に反するとされ、公共の場で水浴びすることが禁止されていた。しかしこれに対して抗議活動が起こり、あまりの違反者の多さに取り締まり切れなくなったため、1906年にヴァンゼーの沿岸200メートルが開放されることになった。その翌年には東岸に湖水浴場がオープンし、「ベルリン市民のバスタブ」と呼ばれて親しまれた。当時のビーチは家族、男性、女性のエリアに分かれており、水着も露出の少ないものを着用しなければならないなど、細かい規定があったという。

時代に翻弄された行楽地

ヴァイマール共和国時代(1919-1933)に入ると、労働者が休日は屋外で過ごし、運動や体操によって健康を維持することを理想に掲げた身体文化運動が盛んになった。その流れのなかで公園、スポーツ施設、プールなどが次々と建設され、ヴァンゼー湖水浴場も新しいレジャー施設として再建されることが決定する。プロジェクトを担当したのは、都市計画家のマルティン・ヴァグナーと建築家のリヒャルト・エルミッシュ。レストラン、スパ、スポーツ施設などが入ったノイエザッハリヒカイト(新即物主義)様式の長さ1000メートルにわたる複合施設の建設を計画したのだった。

1929~1930年にかけて建設が進んだものの、世界恐慌によって財源不足となり、さらには1933年にヒトラー政権が樹立し、計画そのものが中止されてしまう。同年、湖水浴場の支配人だったヘルマン・クラユスが反ファシズムの思想を貫き、自らの解雇を悟ってオフィスで自殺するという悲しい事件も起きた。そして1935年にはユダヤ人の遊泳禁止の標識が立てられ、1938年には法律によって禁止された。その一方で、第二次世界大戦中の1942年も、およそ85万人がヴァンゼー湖水浴場を訪れていたという。

ナチス時代のヴァンゼー湖水浴場

ナチス時代のヴァンゼー湖水浴場

第二次世界大戦後、ヴァンゼーは東西ドイツの国境を挟むことになり、東岸の湖水浴場は西ベルリンに属することになった。戦争による被害は比較的少なく、1956年にはバルト海から砂が運ばれ、日帰りのリゾート地としてますます人気となった。特にベルリンの壁に囲まれた後の西ベルリンの人々にとって、ヴァンゼー湖水浴場はすぐに足を運ぶことができる貴重な行楽地の一つだった。

未来のヴァンゼーの姿は?

東西ドイツ再統一後の現在も、ヴァンゼーは国内でも人気の高い湖で在り続けている。しかし、利用者は年々減少傾向にある。その一因が施設の老朽化だ。ヴァイマール時代に建設途中のままとなった500メートルにわたるレンガ造りの建物は、現在も残っている。2007年の創立100周年を機に一部は改装されたものの、かつてのレストラン「リド」をはじめとした施設は改修が叶わず、一部は立ち入ることができない。

ダルムシュタット専門大学の建築学教授であるカーステン・ゲルハルズ教授によると、「あと5年でこの建物は修復不可能になる」(2024年時点)という。同氏は建築を歴史的に価値あるものとして保存し、持続可能な形で利用していくことを目指して、2024年に学生たちと共に、レストラン「リド」があった空間で展覧会「Wanna See Wannsee?」を開催。施設を修復し、さまざまな職業訓練の場として再利用することを提案した。時代ごとに人々に利用されてきたヴァンゼー湖水浴場は、次の世代にも愛され続けるために、今まさに正念場を迎えている。

老朽化のため一部が使用できなくなっている建物

老朽化のため一部が使用できなくなっている建物

展覧会「Wanna See Wannsee?」で展示されたヴァンゼー湖水浴場の未来像

展覧会「Wanna See Wannsee?」で展示されたヴァンゼー湖水浴場の未来像

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ポーランドのヴロツワフ西部を歩いて移動する被追放者たちの列(1945年撮影)

ポーランドのヴロツワフ西部を歩いて移動する被追放者たちの列(1945年撮影)

1945年10月、ベルリンのアンハルター駅で電車を待つ被追放者たち

1945年10月、ベルリンのアンハルター駅で電車を待つ被追放者たち Im Krebsgang

Im Krebsgang

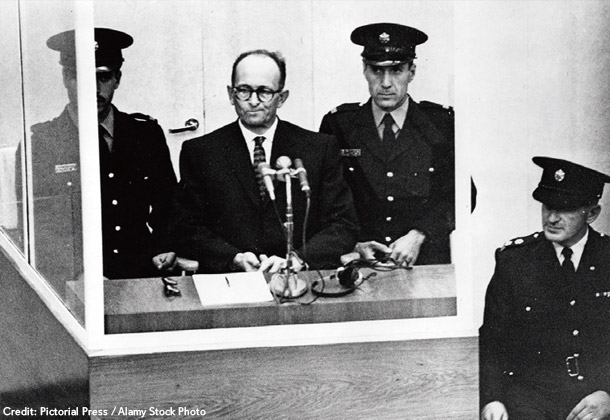

1961年に行われた、ナチスのユダヤ人虐殺の責任者アドルフ・アイヒマンの裁判の様子。ドイツ出身のユダヤ人哲学者のハンナ・アーレントは、アイヒマンはただ命令に従っていただけの「普通の平凡な人間」であり、悪の本質は「人間の思考停止」にあると分析した

1961年に行われた、ナチスのユダヤ人虐殺の責任者アドルフ・アイヒマンの裁判の様子。ドイツ出身のユダヤ人哲学者のハンナ・アーレントは、アイヒマンはただ命令に従っていただけの「普通の平凡な人間」であり、悪の本質は「人間の思考停止」にあると分析した 2022年12月20日、ドイツのイツェホーで開かれた裁判の評決のために出廷したフルヒナー被告

2022年12月20日、ドイツのイツェホーで開かれた裁判の評決のために出廷したフルヒナー被告 2005年にベルリンに設置された、虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑

2005年にベルリンに設置された、虐殺されたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑 1992年にドイツ人芸術家のグンター・デムニヒによって始められた「つまづきの石」プロジェクト。現在では欧州29カ国に10万個以上のつまづきの石が設置されており、そのうち9万個以上がドイツにある

1992年にドイツ人芸術家のグンター・デムニヒによって始められた「つまづきの石」プロジェクト。現在では欧州29カ国に10万個以上のつまづきの石が設置されており、そのうち9万個以上がドイツにある 終戦間際のベルリンにて、列車で届いたじゃがいもを袋に詰める女性たち。ベルリンでは、8~80歳までの女性が最大200万人、性暴力の被害にあったとも推定されている

終戦間際のベルリンにて、列車で届いたじゃがいもを袋に詰める女性たち。ベルリンでは、8~80歳までの女性が最大200万人、性暴力の被害にあったとも推定されている 2008年にベルリンに建てられた、ナチズムにより迫害された同性愛者の追悼碑

2008年にベルリンに建てられた、ナチズムにより迫害された同性愛者の追悼碑 2015年の難民危機では、ドイツは約100万人のシリア難民たちにドイツで亡命申請することを許可。その背景にはナチスによるユダヤ人迫害への反省もあったが、一方で、反移民を掲げる極右政党の支持拡大の要因にもなった

2015年の難民危機では、ドイツは約100万人のシリア難民たちにドイツで亡命申請することを許可。その背景にはナチスによるユダヤ人迫害への反省もあったが、一方で、反移民を掲げる極右政党の支持拡大の要因にもなった