1949年5月23日にドイツ連邦共和国の憲法である「基本法(Grundgesetz)」が公布されてから、今年で60年。第2次世界大戦に敗れたドイツはこの間、4カ国に分割占領された後、冷戦下で東西に分裂。別々の国として全く違った道を進みながらも、90年に再統一を果たした。基本法制定60年となるこの機に、ドイツがこれまでを歩んできた歴史を基本法とともに、いま一度見直してみよう。

東西ドイツの成立

1945年4月、ソ連軍のベルリン突入、ヒトラーの自殺で無条件降伏したドイツは、戦勝国の米、英、仏、ソ連の4カ国によって分割占領されることになった。その後、米、英、仏の資本主義陣営は、共産主義国ソ連との対立が深まる中、占領する西側地区にドイツ・マルクを導入。さらに各州の首相を招集し憲法を制定した。こうしてドイツ連邦共和国(Bundesrepublik Deutschland=BRD、当時の西ドイツ)が誕生した。

一方、ソ連が占領していた東側地区でも、通貨改革、憲法制定が行われ、49年10月7日、ドイツ民主共和国(Deutsche Demokratische Republik=DDR、東ドイツ)が成立した。

基本法と内容

西ドイツで制定された基本法は前文と11章146条からなり、ナチスの政権掌握を許したワイマール帝国憲法(1919年施行)と、ナチス・ドイツが犯した罪への反省を受けている。それは第1条で「人間の尊厳の不可侵」を明記、第20条で「ドイツは国民に主権がある民主国家である」ことを掲げていることからも、一目瞭然(りょうぜん)だ。

また、連邦大統領を「代表」的存在にとどめるとした一方、連邦首相の立場を強化したほか、連邦制を採っていることからも、権力の一極集中を避けようとしたことがよくわかる。

なお、基本法を監督するのは連邦憲法裁判所(→用語解説)。改正には連邦議会と各州政府の代表で構成される連邦参議院で、それぞれ3分の2以上の賛成が必要となる。ただし上記の第1条と第20条および「連邦国家制度」に抵触する法改正は、第79条3項で一切認めていない。基本法は時代の変化に伴い、これまでに60回ほど改正されている。

統一を前提とした基本法

国の最高法規を「憲法」とせず、あえて「基本法」と称したのは、制定時すでに、東ドイツとの再統一が前提となっていたから。つまり「基本法」は、統一までの暫定的な法規と位置づけられていたのだ。このことは、第23条「同基本法は差し当たり、西ドイツ地区のみで有効とする。東ドイツ地区でも、西ドイツへの編入後、効力を発する」および第146条「ドイツ国民が自由な決定で新憲法を成立させた場合、同基本法は効力を失う」から、はっきりと伺えるだろう。

ドイツ統一20年

東西分裂後は、西ドイツが奇跡的な経済復興を果たした一方、東ドイツでは事実上の独裁、シュタージによる監視体制が敷かれ、自由を求めて西側に逃げる国民が後を絶たなかった。国民の流出を防ぐため、61年にベルリンの壁が構築され、東西の分裂は決定的となったが、これも冷戦の終結とともに、ようやく終わりを迎える。89年11月9日にベルリンの壁が崩壊し、翌90年10月3日に統一ドイツが成立した。

統一は基本法第23条にあるとおり、東ドイツが西ドイツに編入される形で行われた。これは、統一直前に東ドイツで行われた初めての自由投票で、国民が決めた方法でもある。統一ドイツの国家名「ドイツ連邦共和国」などと同様、基本法もこうして、統一ドイツの憲法として名称そのままに引き継がれた。なお統一とともに役割を終えた基本法第23条は、欧州連合(EU)に関する規定へと変更されている。

統一ドイツのこれから

今年は基本法制定60年、ドイツ誕生60年であると同時に、ベルリンの壁崩壊から20年、来年はドイツ統一から20年と、祝賀の年となっている。とは言うものの、統一から20年経つ今もなお、東西間の格差は大きい。旧東ドイツの失業率は旧西ドイツの倍、生活水準も低く、インフラも十分に整っていない。それだけでなく、国民の中には壁の復活を望む人もいるなど、心の隔たりが残っているのが現状だ。

さらに移民の統合問題、少子化問題、テロ対策、環境問題、金融・経済危機など、現在のドイツが抱える問題はさまざま。ドイツは、統一国家としてこれらの問題に取り組み、1つ1つ乗り越えていかなければらなない。東西の隔たりをなくした実質的な統一は、その先に見えてくることだろう。

| 第1条 | 人間の尊厳、人権、基本権による国家権力の拘束 [Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte] |

| 第2条 | 人格の自由な発展の権利 [Persönliche Freiheitsrechte] |

| 第3条 | 法の前の平等 [Gleichheit vor dem Gesetz] |

| 第4条 | 信仰・良心の自由 [Glaubens- und Gewissensfreiheit] |

| 第5条 | 表現の自由 [Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft] |

| 第6条 | 家族の保護 [Ehe – Familie – Kinder] |

| 第7条 | 学校制度 [Schulwesen] |

| 第8条 | 集会の自由 [Versammlungsfreiheit] |

| 第9条 | 結社の自由 [Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit] |

| 第10条 | 信書・通信の秘密 [Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis] |

| 第11条 | 移動の自由 [Freizügigkeit] |

| 第12条 | 職業選択の自由、強制労働の禁止 [Berufsfreiheit] |

| 第12a条 | 兵役または非軍事的役務の義務 [Militärische und zivile Dienstpflichten] |

| 第13条 | 住居の不可侵 [Unverletzlichkeit der Wohnung] |

| 第14条 | 財産の保障 [Eigentum – Erbrecht – Enteignung] |

| 第15条 | 社会化 [Vergesellschaftung] |

| 第16条 | 国籍、外国への引渡 [Staatsangehörigkeit – Auslieferung] |

| 第16条 | 庇護権 [Asylrecht] |

| 第17条 | 請願権 [Petitionsrecht] |

| 第17a条 | 特殊な場合における基本権の制限 [Einschränkung der Grundrechte in besonderen Fällen] |

| 第18条 | 基本権の喪失 [Grundrechtsverwirkung] |

| 第19条 | 基本権の制限、出訴の権利 [Einschränkung von Grundrechten – Rechtsweg] |

連邦憲法裁判所 Bundesverfassungsgericht=BVerfG

基本法が尊重され、守られているかを監督する“番人”の役割を担う。違憲性を審査したり権限や管轄などをめぐる連邦と各州の争いを調停したりするほか、国民と国家の間に立つこともある。裁判官は8人で連邦議会、連邦参議院からそれぞれ半数ずつ選出される。所在地名であるカールスルーエ(Karlsruhe)が同裁判所の代名詞にもなっている。<参考文献>

■ 連邦内務省 „Jubiläum Freiheit und Einheit”

http://www.freiheit-und-einheit.de

■ 連邦議会 „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“

http://www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/gg_jan2007.pdf

■ ベルリン・ブランデンブルク放送局(RBB) „Chronik der Wende“ http://www.chronikderwende.de/

■ Die Tagesschau erklärt die Welt (Rowohlt Berlin Verlag)

■ Politik und Gesellschaft (Duden)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

保険料は被雇用者の場合、労使折半(収入の0.9%が課されている特別保険料は被雇用者が全額負担)で負担する。昨年までは、各個人が加入する公的疾病金庫(→用語説明)に直接支払われており、保険料率も12.7~17.4%と各金庫によって異なっていた。しかし保険料率が高くても低くても、医師から受ける診療内容に変わりはない。政府はこのことから、同じ医療サービスには同じ保険料率を課すのがフェアだと判断。その上で、徴収した保険料を税金とともに一括してプールする医療保険基金を設立し、そこからすべての公的疾病金庫に、被保険者1人当たり一定額を支払うようシステムを変更した。

保険料は被雇用者の場合、労使折半(収入の0.9%が課されている特別保険料は被雇用者が全額負担)で負担する。昨年までは、各個人が加入する公的疾病金庫(→用語説明)に直接支払われており、保険料率も12.7~17.4%と各金庫によって異なっていた。しかし保険料率が高くても低くても、医師から受ける診療内容に変わりはない。政府はこのことから、同じ医療サービスには同じ保険料率を課すのがフェアだと判断。その上で、徴収した保険料を税金とともに一括してプールする医療保険基金を設立し、そこからすべての公的疾病金庫に、被保険者1人当たり一定額を支払うようシステムを変更した。 すべての国民は収入に関係なく、適切かつ公平な医療処置を受ける権利がある。そのためには、保険会社もフェアでなければならない。とはいっても、医療保険基金に十分な蓄えがないと、提供できるはずの医療サービスも提供することができなくなる。保険料率は、基金の設立により引き上げられることになったが、医療技術の著しい進歩で我々の寿命も延びているのが現状。医療費は高まり、医薬品の研究開発に莫大な費用がかかっているのだ。昨年後半の金融危機とそれに伴う景気後退の影響で、引き上げられたばかりの保険料率を再び引き下げ、その分を国庫で負担するという案も上がってはいるが、保険料自体は今後も上がっていくことになるだろう。被保険者は、今まで以上に保険会社を賢く選んでいく必要がある。

すべての国民は収入に関係なく、適切かつ公平な医療処置を受ける権利がある。そのためには、保険会社もフェアでなければならない。とはいっても、医療保険基金に十分な蓄えがないと、提供できるはずの医療サービスも提供することができなくなる。保険料率は、基金の設立により引き上げられることになったが、医療技術の著しい進歩で我々の寿命も延びているのが現状。医療費は高まり、医薬品の研究開発に莫大な費用がかかっているのだ。昨年後半の金融危機とそれに伴う景気後退の影響で、引き上げられたばかりの保険料率を再び引き下げ、その分を国庫で負担するという案も上がってはいるが、保険料自体は今後も上がっていくことになるだろう。被保険者は、今まで以上に保険会社を賢く選んでいく必要がある。 欧州連合(EU)が域内における鉄道事業の自由化を推し進める中、ドイツは1994年に「鉄道改革」をスタートさせた。国家財政に左右されない強い企業をつくり、サービスや競争力の向上を目指したもので、まず旧西ドイツの「ドイツ連邦鉄道(Deutsche Bundesbahn)」と旧東ドイツの「ドイツ国有鉄道(Deutsche Reichsbahn)」の国鉄を統合、ドイチェ・バーン株式会社(本社ベルリン)を創立した。株式会社といっても、株はすべて政府が保有する公共企業体となっている。

欧州連合(EU)が域内における鉄道事業の自由化を推し進める中、ドイツは1994年に「鉄道改革」をスタートさせた。国家財政に左右されない強い企業をつくり、サービスや競争力の向上を目指したもので、まず旧西ドイツの「ドイツ連邦鉄道(Deutsche Bundesbahn)」と旧東ドイツの「ドイツ国有鉄道(Deutsche Reichsbahn)」の国鉄を統合、ドイチェ・バーン株式会社(本社ベルリン)を創立した。株式会社といっても、株はすべて政府が保有する公共企業体となっている。 労働力確保のため、1960年代ごろから移民を積極的に受け入れてきたドイツは2000年1月1日、「移民国」としての対処策として、外国籍を持つ両親の子どもでも、ドイツ国内で生まれた場合には、一定の条件下でドイツ国籍を付与するなど、国籍法(→用語解説)を改正した。

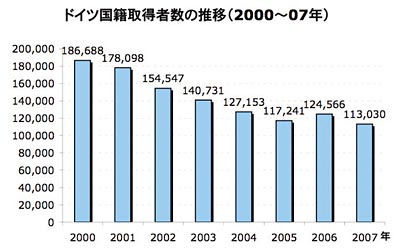

労働力確保のため、1960年代ごろから移民を積極的に受け入れてきたドイツは2000年1月1日、「移民国」としての対処策として、外国籍を持つ両親の子どもでも、ドイツ国内で生まれた場合には、一定の条件下でドイツ国籍を付与するなど、国籍法(→用語解説)を改正した。