近年、 寄生虫症が増えていると聞きました。発展途上国への出張も多いので、何に注意すべきか知りたいです。寄生虫の病気がどのようなものか教えてください。

Point 寄生虫 蠕虫(ぜんちゅう)症のポイント

• 寄生虫は身近に見られる感染症です。

• 生の野菜、魚介類、食肉の取り扱いには注意を。

• 有機栽培の野菜や輸入野菜は十分に洗浄を。

• 魚の刺身はアニサキスに気を付けて。

• 十分な加熱処理が有効です。

• 生の野菜、魚介類、食肉の取り扱いには注意を。

• 有機栽培の野菜や輸入野菜は十分に洗浄を。

• 魚の刺身はアニサキスに気を付けて。

• 十分な加熱処理が有効です。

寄生虫とは

寄生虫(Parasit)は、人の体内や皮ふにすみついている生物です。主に

A.蠕動[ぜんどう](波打つような動き)によって移動する蠕虫(回虫、蟯ぎょうちゅう虫など)

B.1つの細胞から成る単細胞生物の原虫(マラリア、赤痢アメーバなど)

C.ダニやシラミなどの衛生動物

の3グループに分けられます。今回は、食品を介して感染する蠕虫についてお話ししましょう。

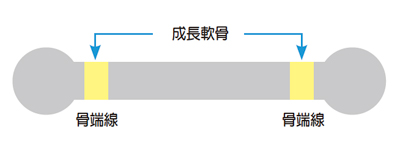

図1. 寄生虫の大きさ

日本の寄生虫の感染率

1947年頃の日本の蠕虫の感染率は国民の約70%と高く、そのほとんどが回虫でした。学校の集団健診と虫駆除、化学肥料や水洗トイレの普及によって、1970年代には1%未満に激減しましたが、輸入食品の増加、一部有機肥料の復活、ペットの普及、グルメ志向に伴う生食、発展途上国への旅行の増加などから、現在再び増加傾向にあります。2000年以降の寄生虫陽性率は3.7%と報告されています(2013年の日本人間ドック学会誌『人間ドック』より)。

世界の感染者の数

WHOの報告によると、回虫の感染者は発展途上国を中心に約14億人、鞭虫[べんちゅう]は約10億人、鉤虫[こうちゅう]は約13億人に上り、今なおその数は減っていません。

食品媒介の感染源ルート

虫卵や幼虫に汚染された食品(主に野菜)、 あるいは魚介類や肉に寄生する幼虫を食べることによる経口感染です。これは、食品媒介性寄生蠕虫症と呼ばれます。

図2. 食品を介する寄生虫

生野菜による寄生虫

日本国内で原因となる食品として、幼虫や虫卵で汚染された輸入野菜、国内の有機栽培野菜、輸入キムチ・浅漬野菜などが推察されています(平成21年度の食品安全委員会の調査報告書より)。

● 回虫(Spulwürmer)

成虫は白色か乳白色で長さ20〜30センチ、一見うどんのように見える線虫です。主な寄生部位は小腸で、大量の卵を産むため、便に虫卵が見られるかどうかで診断されます。

● 鈎虫[こうちゅう](Hakenwürmer)

成虫は約1センチで、頭の部分が口となっており、歯があります。小腸内に寄生し、血を吸って生きています。そのため、鉄欠乏性貧血の原因になることがあります。

● 鞭虫[べんちゅう](Peitschenwurm)

成虫の体長は3〜5センチで、鞭[むち]のような形をしているため鞭虫と呼ばれます。盲腸粘膜に寄生し、多数の寄生で腹痛や下痢の症状が見られます。

生の魚(刺身)による寄生虫

魚介類に寄生・付着している幼虫を食べることで感染します。

● アニサキス(Anisakis、Heringswurm)

イカ、サバ、サケ、スケソウダラなどに寄生しています。アニサキスが寄生した生魚を食べると、食後数時間のうちに激しい胃の痛みや嘔吐などを生じます。日本では年間2000〜3000人が胃アニサキス症と診断されており、和食ブームに伴い、日本国外でのアニサキス症も報告されています。

● 肺吸虫[はいきゅうちゅう]・肝吸虫・横川吸虫

サワガニの生食で感染する肺吸虫、コイの生食で感染する肝吸虫(肝臓ジストマ)、アユの生食やシラウオの踊り食いで感染する横川吸虫があります。最近は、イノシシの生肉による肺吸虫も見られます。

● 裂頭条虫[れっとうじょうちゅう]

サナダムシ(Bandwürmer)の1種です。裂頭条虫が寄生したサケ、マスの刺身や寿司を食べることで感染します。

● 顎口虫[がっこうちゅう]

最近は、ドジョウの踊り食いによる感染が報告されています。ナマズ、コイ、ヒメマス、ブラックバス、雷魚の生食のほか、ニワトリ、ヘビからの感染も報告されています。欧州では、ブタやイノシシに比較的多く見られるようです。

● 旋尾線虫[せんびせんちゅう]幼虫

1990年頃から、ホタルイカの生食による感染が増えています。スケソウダラ、ハタハタ、スルメイカ、アンコウに寄生しているとも言われています。

生肉による寄生虫

豚肉や牛肉を生で食べる地域を中心に、世界的に広く分布しています。

● 有鉤条虫[ゆうこうじょうちゅう]

いわゆる「サナダムシ」の仲間です。嚢虫[のうちゅう]を含んだ生焼けのポークステーキ、中心まで火の通っていないブタやイノシシのホルモン料理で感染します。

● 無鉤条虫[むこうじょうちゅう]

嚢虫を含んだ生焼けの牛肉ステーキ、十分に火が通っていないウシのホルモン料理などが原因と言われています。

表1.食材と寄生虫

| 原因食 | 調理法 | 生息の可能性がある 寄生虫 |

| 有機栽培の野菜 | 野菜サラダ | 回虫 |

| 豚肉 | 生焼けのステーキ、 自家製ソーセージ |

有鉤条虫 |

| 牛肉 | 生焼けのステーキ、 ユッケ |

無鉤条虫 |

| タラ、サケ、サバ、イカ | 刺身、すし | アニサキス |

| サワガニ、イノシシ肉 | 生食、醤油漬け | 肺吸虫 |

| コイ | 刺身、あらい | 肝吸虫 |

| アユ、シラウオ | 生食、踊り食い | 横川吸虫 |

| サケ、マス | 刺身、すし | 裂頭条虫 |

| ドジョウ、雷魚 | 踊り食い、生食 | 顎口虫 |

| ホタルイカ | 刺身 | 旋尾線虫 |

寄生虫の予防法は?

1. 安全性が低い地域での魚介類や肉類の生食を避ける。2. 魚や肉の中心部まで十分に火を通す。

3. 生野菜は流水で十分に水洗いする(ブラッシングがより効果的)。

4. 生の食材を扱った後は、調理器具をよく洗浄する。

5. 入念な目視により、鮮魚のアニサキスを取り除くなどの処理が重要です。

食品の調理・保存に関して

寄生虫は加熱に弱く、煮る・茹でる・焼く・揚げるなどの加熱処理で死滅します。食品の中心温度が70度以上に達することがポイントです。アニサキスを含む多くの寄生虫は24時間以上、マイナス20度以下で冷凍保存すると死滅します。

寄生虫の駆除方法は

蠕虫類の感染を予防するワクチンや予防注射はなく、罹患した場合は、寄生虫病治療薬(駆虫薬)が用いられます。寄生虫の種類によって、最適な治療薬や服薬量が異なりますので、寄生虫の病気が疑われる場合には、掛かりつけの医師に相談しましょう。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック