追加料金なしで国境越え!

Dチケットで行く

ドイツ国外旅行

ドイツ全土を自由に巡れる「Dチケット」は、通勤や通学から国内旅行まで幅広く利用できる定額パス。実は、追加料金なしでドイツ近隣9カ国まで足を延ばせることをご存じだろうか。モーツァルトゆかりの音楽都市、要塞の歴史を刻む街、現代アートの発信地、そして雄大な自然と静かな田園風景など、近隣諸国の多彩な文化・自然スポットへアクセスすることが可能だ。本特集では、そんなDチケットを有効活用する方法をご紹介する。 (文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

参考:taz「560 Millionen Autofahrten weniger」「Auslaufmodell Deutschlandticket?」、tagesschau「Mehr Menschen nutzen Busse und Bahnen」、Verband Deutscher Verkehrsunternehmen「Bilanz zum 9-Euro-Ticket」、TSG Tourismus Salzburg GmbH、Luxembourg City Tourist Office、Visit Arnhem、Basel Tourismus、Tourist Office of Wissembourg、Schaffhauserland Tourismus、Tønder Turistbureau、Swinoujscie Tourist information、Tourist information centres Hrádek nad Nisou、Office du tourisme Gemeinde Kelmis

Dチケットとは?

Deutschlandticket(通称「Dチケット」)は、2023年5月に導入されたドイツ全土で有効な定額制公共交通チケット。料金は月額58ユーロ(2025年10月現在)で、近郊列車(RE、RB)、Sバーン、Uバーン、トラム、バスなど、各地域の公共交通機関を広範に利用できる。一方で、ICEやICなどの長距離交通機関は対象外とされている。ドイツ鉄道(DB Navigator、bahn.de)および地域交通機関のアプリやウェブサイト、ならびにそれらの販売窓口で購入可能。

Dチケットで行ける都市11選!

1 音楽と歴史が響き合うアルプスの街 ザルツブルク オーストリア

アルプスの麓に位置するザルツブルクは、音楽と歴史の香りに満ちた都市であり、モーツァルト生誕の地として世界中の音楽愛好家を魅了してきた。バロック様式の建築が並ぶ旧市街は世界遺産に登録されており、石畳の細い路地を歩けば、中世以来育まれてきた豊かな都市文化を肌で感じられる。象徴的なホーエンザルツブルク城塞は11世紀に築かれ、城からは市街とアルプスの山並みを一望できる。モーツァルトの生家や旧住居は博物館として公開され、天才作曲家の息遣いに触れられるほか、夏の「ザルツブルク音楽祭」では世界最高峰の演奏を堪能できる。

ミュンヘン発の近郊列車でザルツブルク中央駅へ

名物はこれ!

ザルツブルガー・ノッケルン

ふんわりと焼き上げられたメレンゲ菓子。卵白を泡立て、砂糖や小麦粉を加えてオーブンで焼き上げたもので、外は香ばしく軽やかに、中はとろけるように柔らかい食感を持つ。皿の上に並ぶ三つの山形は、ザルツブルクを囲む山々を象徴している。

2 城壁と渓谷の世界遺産都市 ルクセンブルク市 ルクセンブルク

ルクセンブルク市は、断崖の上に築かれた要塞都市であり「北のジブラルタル」と称されてきた。その城壁群と旧市街は世界遺産に登録され、堅固な防御施設としてヨーロッパ史に名を残している。城塞跡「ボックの砲台」からは渓谷と公園を跨ぐ景観が一望できる。市内には大公宮殿やノートルダム大聖堂など重厚な建築が並び、歴史を深く知れる国立歴史美術博物館は必見(常設展は無料)。名物料理は白ワインを用いた「パテ・オ・リースリング」で、郷土のリースリングと合わせると格別だ。

トリーア地域交通協会(VRT)や近郊列車でルクセンブルク中央駅へ

要チェック!

公共交通機関が無料

ルクセンブルクでは、国内の公共交通機関が完全に無料化されている。国内路線が対象であり、利用者は切符を購入する必要がない。この施策は2020年に世界で初めて導入されたもので、国民の移動の利便性を高めるとともに、自動車利用の削減による環境負荷軽減を目的としている。

3 芸術と歴史が息づく文化都市 バーゼル スイス

スイス第3の都市バーゼルは、中世から交易と学問の中心として栄え、現在もスイス屈指の美術館群を誇る。旧市街のマルクト広場に立つ真紅の市庁舎は、鮮やかなフレスコ画と尖塔が印象的な、バーゼルを代表する建築。すぐ近くのバーゼル大聖堂は、ゴシック様式の尖塔とロマネスク様式の残滓を併せ持ち、内部から塔に上ればライン川と市街を一望できる。現代アートの発信地としても名を馳せ、毎年6月に開催される「アート・バーゼル」には世界中から芸術関係者が集う。

ヴァイル・アム・ラインから近距離電車、またはツェル・イム・ヴィーゼンタールからSBBのS6線でバーゼル・バディッシャー駅へ

名物はこれ!

バーゼラー・レッカリー

バーゼルを代表する伝統菓子。蜂蜜をベースに、ヘーゼルナッツやアーモンドなどのナッツ類、シナモンやクローブといったスパイスを練り込み、しっとりと焼き上げられている。起源は15世紀までさかのぼり、修道院で作られた保存性の高い菓子として広まったとされる。

4 迫力満点!欧最大級の滝がある シャフハウゼン スイス

スイス北端に位置するシャフハウゼンは、自然と都市景観が調和する街。最大の魅力は、欧州随一の水量を誇るライン滝であり、轟音を立てて落ちる大量の水流は圧倒的な迫力を見せる。観光船で滝つぼ近くに迫れば、飛沫を浴びながら大自然の力を全身で感じることができる。市街には中世の商家や壁画を施した建物が並び、丘の上に立つムノート要塞に登れば、ライン川と周囲の緑豊かな丘陵が織りなす景観を見渡すことができる。ハイキングコースも充実し、川沿いを歩けば渓谷美や野鳥に出会える。

バーデン=ヴュルテンベルク州の「シャフハウゼンSバーン」でシャフハウゼン駅へ

名物はこれ!

地元産のピノ・ノワール

この地域を代表する品種であるピノ・ノワール。冷涼な気候と石灰質を含む土壌がブドウ栽培に適しており、果実味と酸味のバランスが良く、繊細でエレガントな赤ワインが生み出される。シャフハウゼンのピノ・ノワールはスイス国内でも高い評価を受けている。

5 歴史と最先端デザインが交わる アーネム オランダ

オランダ東部のライン川沿いに広がるアーネムは、自然と歴史、そして現代のカルチャーが交錯する都市。第二次世界大戦中の「マーケット・ガーデン作戦」の激戦地として知られ、市の象徴である「ジョン・フロスト橋」では戦禍の記憶を偲ぶことができる。一方で今日のアーネムは、ファッション都市としても名高い。市内のArtEZ芸術専門学校にはオランダ屈指のファッション学科があり、ここからヴィクター&ロルフなど世界的デザイナーが輩出されている。毎年6月に開催される「ファッション+デザイン・フェスティバル・アーネム」では、若いクリエイターの斬新な作品が街を彩り、洗練されたブティックやギャラリーも点在する。

デュッセルドルフから快速列車RE19でアーネム中央駅へ

6 デュッセルドルフ・ケルンから直通! フェンロー オランダ

オランダ南東部リンブルフ州に位置するフェンローは、デュッセルドルフやケルンから直通の列車が走り、特に日曜日には近隣のドイツ人に人気を集める買い物スポットである。街の中心にあるマルクト広場には、16世紀建築の美しい市庁舎がそびえる。ルネサンス様式の外観は街のシンボルとして親しまれ、広場に面して歴史的建物やカフェが並ぶ。石畳の路地を歩けば、中世から続く商業都市としての面影を感じ取ることができる。フェンローを訪れるなら外せないのがリンブルフ博物館だ。ローマ時代の遺物から現代アートまで、リンブルフ地方の歴史と文化を幅広く紹介。インタラクティブな展示も多く、子どもから大人まで楽しめる内容となっている。

ノルトライン・ヴェストファーレン州の都市からRE13でフェンローへ

7 中世の趣を残す国境のアルザス小都市 ヴィッセンブール フランス

アルザス地方北端に位置するヴィッセンブールは、ドイツ国境に接する小都市。ラウター川が街を横切り、木組みの家屋と石橋が織りなす景観は中世そのままの趣を残す。城門や城壁の一部も現存し、歩いているだけで歴史の深みを感じられる。中心にそびええるサン・ピエール=サン・ポール教会は13~14世紀に建造された壮麗なゴシック建築で、アルザス地方ではストラスブール大聖堂に次ぐ規模を誇る。周囲の旧修道院や中世の街並みは、静かな散策に最適。

ラインラント=プファルツ州のノイシュタット・アン・デア・ヴァインシュトラーセ駅などから近郊列車でヴィッセンブール駅へ

要チェック!

世界最古のステンドグラス

ヴィッセンブールのサン・ピエール・エ・サン・ポール教会は、現存する世界最古のステンドグラス「キリストの頭部」が発見されたことでも知られる。現在、教会にあるのは精巧な複製であり、原品はストラスブールのルーヴル・ノートルダム美術館に収蔵・展示されている。

8 静寂と自然の豊かさを体感 トゥナー デンマーク

デンマーク最南端に近いトゥナーは、ユトランド半島の静かな田園と湿地に囲まれた街。中心街には歴史的建造物も多いが、最大の魅力は周辺に広がるデンマーク最大の湿地帯にある。この地帯の一部はユネスコ世界自然遺産に登録され、渡り鳥の休息地として国際的に知られている。春と秋には数百万羽の鳥が飛来し、空を覆う群舞「黒い太陽」と呼ばれる現象は圧巻。干潟を歩くツアーや自転車での湿地探索は特別な体験に。かつては海運業が盛んな港であり、とりわけレース貿易が盛んだった歴史を持つ。

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州のニービュル駅からRB66列車でトゥナー中央駅へ

9 バルト海に広がる白砂のリゾート シフィノウィシチェ ポーランド

シフィノウィシチェは、ポーランド北西端に広がる海辺のリゾート。バルト海に面した10キロにも及ぶ白砂のビーチは、欧州でも指折りの規模を誇り、夏には避暑地としてにぎわう。松林に囲まれたプロムナードは散策に適し、潮風とともに開放感を満喫できる。街には世界一高いレンガ造り灯台がそびえ、展望台からはバルト海とウーゼドム島の緑が一望できる。プロイセン時代の要塞跡や港街の風情も残り、自然と歴史の両面を楽しめるのが特徴。

メクレンブルク=フォアポンメルン州を走るウーゼドム海浜鉄道でシフィノウィシチェ・ツェントルム駅へ

名物はこれ!

ピエロギ

ポーランドを代表する伝統料理ピエロギ。小麦粉の生地で具を包んだ水餃子風の料理であり、地域や家庭ごとに多彩なバリエーションがある。シフィノウィシチェは漁港としても知られるため、魚介を使ったピエロギが提供されるレストランもあり、海辺の街ならではの味覚を楽しめる。

10 自然と歴史が交わる小都市 フラーデク・ナド・ニソウ チェコ

フラーデク・ナド・ニソウは、チェコ北部の国境地帯に位置する小都市で、自然豊かな丘陵と川に囲まれた静かな環境にある。市内からは多彩なハイキングコースが延びており、ナイセ川沿いをのんびり歩く散策路から、岩場を登る本格的な登山道までバラエティに富んでいる。ポーランドとドイツの国境に近い立地から、サイクリングも盛んで、とりわけマウンテンバイク愛好者に人気が高い。穏やかな田舎道から難易度の高い山岳ルートまで揃っており、挑戦の幅が広いのも魅力。夏にはクリスティナ湖のレクリエーション・エリアがにぎわい、水質の良い湖で水泳やウォータースポーツを楽しむ人々で活気にあふれる。

ツィッタウからローカル列車でフラーデク・ナド・ニソウへ

11 穏やかな自然で心を整える ケルミス ベルギー

ベルギー東部のケルミスは、丘陵と森林に囲まれた静かな街。かつて「中立モレネ」という特殊な自治領の一部であった歴史を持ち、現在は自然散策の拠点として注目されている。ケルミスとアーヘンの間に広がるプロイスヴァルトには緑豊かなハイキングコースがあり、沿道に点在する境界石は国境争いの痕跡を伝えている。また、全長7.5キロの産業教育トレイルでは、村の中心からカラミン鉱業の拠点を巡りながら、散策そのものが鉱山村としての過去を知る体験となる。道中には、解説板やクイズも設けられており、自然を楽しみながら知的好奇心を満たす散策ができるのも魅力。

アーヘン地域からASEAGバス24番でケルミスへ

2026年からは再び値上げ予定人気のDチケット、いつまで続けられる?

そもそもDチケットの始まりは2022年夏、ドイツ全土の公共交通が月額わずか9ユーロで乗り放題となる特別チケットが発売されたことだった。わずか3カ月間の試験導入で5000万枚以上が販売され、爆発的な人気を博した。その後継として2023年5月に導入されたのがDチケット。料金は当初月額49ユーロだったが、2025年1月から58ユーロへ改定された。通勤・通学から週末旅行まで幅広く活用され、現時点では約1400万人がDチケットを利用している。連邦統計局の調査によると、チケットの導入以来、公共交通機関の定期利用者は62%増加したことが明らかになっている。また連邦州交通大臣会議の発表によると、導入後20カ月間で230万トンの二酸化炭素が削減された。

一方で、制度の持続には課題もある。今年9月、州交通大臣会議は2026年1月からチケット価格を63ユーロへ引き上げることを決定した。背景には、従来の定期券に比べ割安であるために生じる交通事業者の収入減と、恒常的な資金不足がある。連邦と州はこれまで年間30億ユーロを拠出してきたが、想定を超える費用への対応をめぐって対立が続いてきた。

なお2027年からは、賃金やエネルギー費などのコスト要因を反映した「コスト指数」に基づき価格が決定される予定だ。連邦政府は2030年まで年間15億ユーロを確保する意向を示しており、制度の安定性は高まったといえる。しかし、今回の値上げには批判も出少なくない。鉄道推進団体は「値上げは利用者数の増加につながらない」とし、連邦と州が拠出額の増額を拒んでいることを非難。Dチケットが「誰もが手に取りやすい定額パス」であり続けられるのか、その行方が注目されている。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

オーンゾルク劇場

オーンゾルク劇場 『ふたりのロッテ』(Das doppelte Lottchen)

『ふたりのロッテ』(Das doppelte Lottchen)

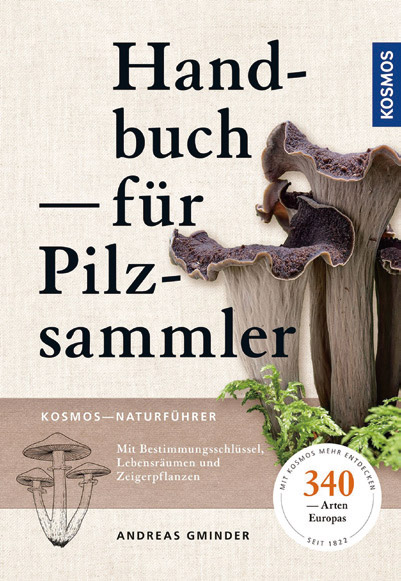

1987年に東ベルリンの共和国宮殿にて行われたキノコ相談会

1987年に東ベルリンの共和国宮殿にて行われたキノコ相談会

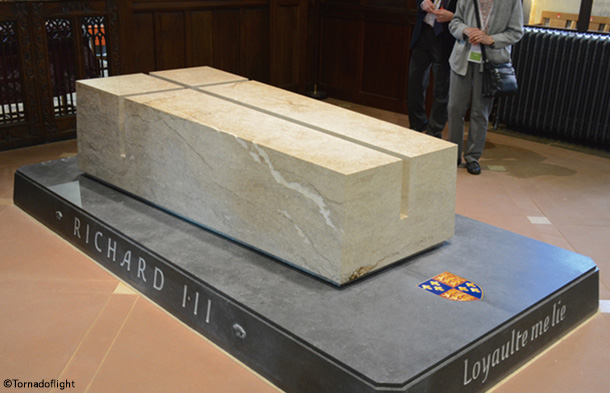

英国

英国  現在はレスター大聖堂に眠るリチャード3世

現在はレスター大聖堂に眠るリチャード3世 レンドルシャムの森

レンドルシャムの森 ウッドブリッジの旧空軍基地

ウッドブリッジの旧空軍基地 オーバートン橋

オーバートン橋 ホワイトチャペル周辺であった切り裂きジャックの犯行と思われる七つの現場

ホワイトチャペル周辺であった切り裂きジャックの犯行と思われる七つの現場 ドイツ

ドイツ

「デュッセルドルフの吸血鬼」と呼ばれたペーター・キュルテン(1883-1931)

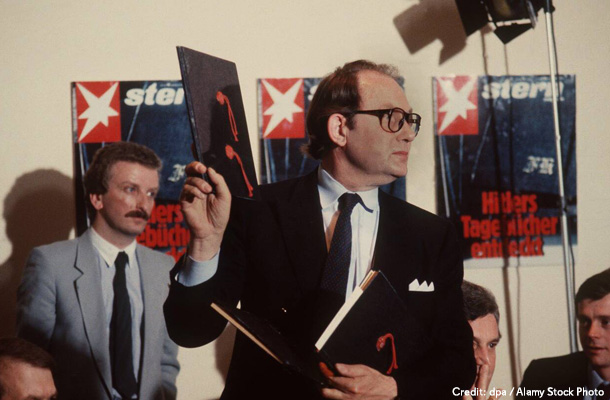

「デュッセルドルフの吸血鬼」と呼ばれたペーター・キュルテン(1883-1931) 雑誌「シュテルン」の記者会見で話すゲルト・ハイデマン

雑誌「シュテルン」の記者会見で話すゲルト・ハイデマン 右手が事件のあった貸金庫会社の建物

右手が事件のあった貸金庫会社の建物