哲学初心者からビジネスパーソンまで「ドイツ哲学入門」

のための入門

カント、ヘーゲル、ハイデガー……ドイツは近代以降、「哲学の国」として多数の哲学者を生み出してきた。「ドイツ人は理論的」ともいわれるように、哲学とドイツの関係はとても深いが、実際のところ「哲学」ってよく分からない、という人も多いだろう。本特集では、哲学者の岡本裕一朗さんによるナビゲートのもと、皆さんをドイツ哲学の入り口にお連れする。ドイツで哲学が発展した背景や、近現代の哲学者の言葉から、現代を生きるヒントが見えてくるかも?(Text:編集部)

お話を聞いた人

岡本裕一朗さん

YUICHIRO OKAMOTO

1954年、福岡県生まれ。玉川大学名誉教授。西洋の近現代思想を専門とするほか、哲学とテクノロジーの領域横断的な研究も行なっている。

ドイツ哲学はじめの一歩

そもそも「哲学」って?

哲学を一言で説明するならば、「私たちが当たり前だと思っている知識や考え方について、それが『本当に正しいのか?』を問い直す」こと。例えば数学の問題を解くときに、私たちはさまざまな公式を組み合わせて使いますが、「そもそもその公式って正しいの?」と、今まで信じてきた知識をもう一度疑ったり、組み替えたりするのが哲学の営みです。そのため、哲学とは何らかの「答え」を出すというよりも、むしろ「問い」を生むことなのです。哲学者がいわゆる「変人」のようなイメージを持たれているのは、私たちが絶対に疑わないような前提条件や常識を平気で疑い、問い続けているからかもしれません。

ドイツが「哲学の国」になった理由

当時のドイツ語は学問用語として洗練されておらず、カントはラテン語やギリシャ語の哲学書から、多くの哲学概念をドイツ語に翻訳した

17世紀前半のドイツは三十年戦争に敗れ、国全体にわたる大きな荒廃に見舞われました。それによって英国やフランスなどに比べて近代化が遅れたことが、その後のドイツ文化の発展に大きく寄与したといわれます。哲学の場合も、イマニュエル・カント(1724-1804)以前の哲学者は、ドイツ人であってもラテン語か、もしくは当時最も洗練されているとされたフランス語を使うことが一般的でした。田舎言葉のように見なされていたドイツ語では、哲学はうまく表現できないと考えられていたのです。それに対して、初めてドイツ語で哲学を書いたのがカントです。当時のドイツ人哲学者にとって大きなテーマの一つは、「いかにほかの欧州先進諸国に負けない国家をつくるか」。ある種のナショナリズムの発露としても、ドイツ語で哲学を語ろうという動きが活発化していったのです。

そうした形でドイツ哲学が19世紀に非常に大きな力を持ち始めると、国家や官僚制度と大学が緊密に結びつき、哲学者は大学でのポストを得て研究に専念できるシステムが確立されていきました。そうなると当然、国家とのつながりの中で重要な役職を得ようとする者も登場してくるわけです。例えば20世紀の大陸哲学の重要人物であるマルティン・ハイデガー(1889-1976)は、ナチス支持者としてフライブルク大学の学長となりましたが、戦後は「ナチス加担者」として厳しく批判され、それまでの名声に深い影を落としました。

時代の転換点に求められる「哲学」

このようにドイツ哲学は、さまざまな歴史的状況と結びついて発展してきたのですが、実は、哲学者の活躍は時代の変化とリンクしていることが多いです。例えば15~16世紀に活版印刷技術が登場した時や、18~19世紀の産業革命の時期には次々と哲学者が台頭しました。時代の考え方が根本的に変わり始めると、これまでの常識ではうまくいかなくなることも増えてきます。そうした場合に、新しい考え方が必要になり、それが哲学という形で表面化するのではないでしょうか。

その意味では、私たちが生きる21世紀もまた、時代の大きな転換点かもしれません。デジタル技術やバイオテクノロジーの発展によって、これからの「人間」や「社会」はどのような方向に向かうのか。さらに2020年は新型コロナウイルスが世界中で流行したことで、私たちがこれまで当たり前だと思っていた生活が根本的に覆されました。その意味では、後に「偉大な哲学者」と呼ばれる人物が、これから数十年の間に登場してもおかしくないと思います。

ドイツの哲学者たちと考える

「○○とは何か?」

哲学者たちは、その時代ごとにさまざまな「問い」を探求してきたが、面白いことに彼らの言葉は、時代を超えて示唆的である。ここでは、そんなドイツの哲学者4人の言葉をピックアップ。彼らの言っていることに対して「どういうこと?」と首をかしげつつ、自分なりに哲学してみよう。

「哲学」とは何か?

ミネルバのフクロウは、迫りくる夕闇とともに飛び立つ

ゲオルク・ヘーゲル

Georg Hegel

(1770-1831)

プロフィール近代ドイツを代表する哲学者。カントから始まるドイツ観念論の完成者といわれている。人間の個人的な意識よりも、いっそう大きな「理性」や「精神」などの概念を強調し、それに基づいて自然や歴史を説明した。

主な著書『精神現象学』(1807)、『法哲学』(1821)

「ミネルバのフクロウ」とは、ローマ神話の女神が従えているフクロウであり、知恵の象徴とされている。ヘーゲルは、それぞれの時代における考え方をフクロウに例えて、一つの時代が終わろうとするとき(=迫りくる夕闇)に、その時代を俯瞰(ふかん)的に把握するために哲学が登場すると考えた。つまりヘーゲルもまた、「時代の転換点には新しい哲学が登場する」ということを説明しているのだ。

興味深い点は、ヘーゲル自身は、自分が生きている時代こそが歴史の転換期であり、古代ギリシャ時代から始まる歴史の頂点だと確信していたことだ。ヘーゲルが生きた当時、ドイツは欧州における後進国であり、フランスとの戦争では惨めな敗戦を経験していた。そのためヘーゲルは、哲学によってドイツを国家として再生することを目指し、それによって彼の時代の歴史は完成される、と考えていた。

「現代」とは何か?

次の2世紀がニヒリズムの時代だ

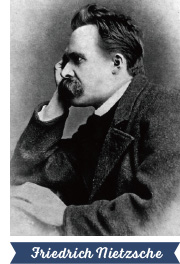

フリードリヒ・ニーチェ

Friedrich Nietzsche

(1844-1900)

プロフィール24歳でバーゼル大学の教授に抜擢されるも、処女作が全く評価されずアカデミズムの世界から追放された。近代市民社会やキリスト教道徳などをラディカルに批判。晩年は精神錯乱に陥り、10年ほど狂気の境をさまよった後に死去した。

主な著書『ツラトゥストラ』(1885)、『この人を見よ』(1888)

「ニヒリズム」とは、ラテン語の「ニヒル」(何もない)が語源で、絶対的な価値基準や真理が消滅してしまった状態を指す。ニーチェが19世紀を生きたことを考えると、彼が「ニヒリズムの時代」と言っているのは20世紀と21世紀のことだ。

ニーチェの有名な「神は死んだ」という言葉もあるように、近代以降の科学技術などの発展により、キリスト教の神などの存在が人々にとって絶対的に信じられるものではなくなった。そうなると、人間の認識や評価は全て相対的なものであるという「相対主義」の考え方が蔓延し、人々は何が正しくて何が間違っているかという判断に自信を持てなくなる。このような困難な時代の訪れをニーチェは予言していたのだが、21世紀の政治やメディアのあり方が「ポストトゥルース」とも呼ばれているように、彼の予言はあながち間違っていないのかもしれない。

「人間」とは何か?

人間の条件は、人間が条件づけられた存在であるという点にある

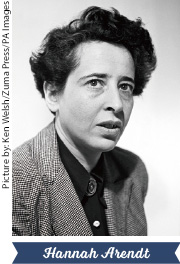

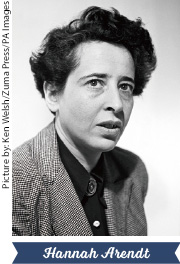

ハンナ・アーレント

Hannah Arendt

(1906-1975)

プロフィールドイツのユダヤ人家庭に生まれ、大学時代にはハイデガーやフッサールなどのそうそうたる哲学者の下で学んだ。ナチスの迫害を逃れ、フランス、米国へ亡命。20世紀の全体主義を人類全体の問題として解明しようとした。

主な著書『全体主義の起源』(1951)、『人間の条件』(1958)

ナチスによって収容所に送られた経験を持つアーレントは、ナチスのような全体主義国家を生み出した大衆社会の心理を分析した。彼女の主張では、ナチスの人間は特別な悪人ではなく、人間は誰しもが全体主義に走る可能性があるという。そのことを証明するために、「そもそも人間とは何か」を探求したのだ。

アーレントは、人間を条件づけるものとして「労働・仕事・活動」の三つを挙げる。「労働」は生きるために必要なものを生み出すこと(例:肉体労働)、「仕事」はものを作り出すこと(例:芸術作品の制作)、そして「活動」は、政治のように他者に直接働きかけることだと説明する。そして近代以降、私たちの生活では「労働」が優位に立ち、「仕事」や「活動」が人間的な意味を失ってきた。アーレントは現代において特に「活動」の意義を改めて確認し、それを取り戻すことを求めた。

「存在」とは何か?

植物も、夢も、トイレの水を流した音も、ユニコーンも存在する

マルクス・ガブリエル

Markus Gabriel

(1980-)

プロフィール2009年に若干29歳でボン大学の教授に就任。ドイツ観念論を専門とするが、古代から現代哲学に至るまで幅広い知識を持ち、多数の言語を操る。自身の「新実在論」の構想を解説した著書『なぜ世界は存在しないのか』は世界的なヒットに。

主な著書『なぜ世界は存在しないのか』(2013)、『「私」は脳ではない』(2015)

現代思想の新たな天才と呼ばれるガブリエル。彼が提唱した「新実在論」のポイントは、「存在」とは「意味の場において現象する」ことと捉えられていることだ。つまり世界には、自然科学で規定される物理的な物や事実だけでなく、例えばユニコーンは「神話」という意味の場、自分が見た夢は「自分の記憶」という意味の場において存在するというのだ。

この主張の根底には、20世紀以降の自然主義への批判がある。自然科学の進展によって「人間の心の動きさえ、脳を解明すれば分かる」というように、世界や精神などの哲学本来のテーマを語ることが、科学の特権へと変化してきた。このように科学が唯一の「意味の場」となり、人間の心や精神が取り残されていることをガブリエルは否定し、人の心の動きも肯定するべきだと主張する。

21世紀が見えてくる!?

岡本先生のドイツ哲学相談室

ここまで、ドイツの哲学の面白さを分かりやすくご紹介くださった岡本先生。実は最近では、経済界の人やビジネスパーソンからも「哲学の話をしてほしい」と依頼を受けることが増えているそう。特集の最後に、そんな岡本先生に「哲学」にまつわる疑問にお答えいただいた。

Q1哲学って実際のところ、役に立ちますか?

そもそも「哲学は役に立つのか?」ということが言われ始めたのは、18〜19世紀くらいのこと。かつてドイツの大学では、まず一般教養として哲学を学び、その後、神学部・法学部・医学部などに分かれて専門的な知識を学ぶというシステムが作られました。つまり哲学はもともと、職業に直結する「役に立つ」学問ではないというのが大前提。さらに18世紀から19世紀にかけて科学技術が飛躍的に発展すると、ますます哲学には「役に立たない」という位置付けが与えられるようになりました。

そうした風潮をひっくり返したのが、カントです。例えば法学部であれば、当時の法曹界の基本的な理論に楯突くような議論は絶対にできませんでした。しかし哲学は職業と直結しないという意味で非常に自由であり、「そもそもその法律って本当に必要なの?」と問えるのです。また、特定の分野のルールに縛られず、幅広い視野で問題を捉えることができるのが哲学の強み。その意味では、先の見えない未来に立ち向かっていくために、これから哲学が役に立つシーンは少なくないと思います。

Q2経済人やビジネスパーソンなどからも「哲学」が求められる理由は?

逆説的ですが、世の中があまりうまく行っていないと、哲学は求められるような気がします。世の中がスムーズに行っていれば、ちょっとした問題が起きても修正すれば何とかなる。そんな時に哲学者はお呼びでなく(笑)、経済学者や社会学者の方を呼んで、どうすればもっと利益が出るか、経済がうまくいくかという話を聞きたいですよね。実際、20世紀末あたりまでは経済界の方から講演を依頼されるということはなかったです。

それが21世紀になって、米国の同時多発テロやリーマンショックが起き、「果たして資本主義は継続できるのか」という議論が起きました。日本の場合は、2011年の東日本大震災や原発事故も、私たちの既存の価値観を大きく揺さぶる契機に。このように根本的な前提や原理が揺らいで発想を変える必要があるのではないか、社会のルール自体を見直す必要があるのではないかと、経済や社会を推進する人たちも強く感じ始めているようです。

Q3哲学の世界では今、どんなことが語られていますか?

今日の哲学にとって重要な課題は、例えばデジタルテクノロジーやバイオサイエンス、あるいは資本主義経済の行く末、環境問題など、さまざまな変化の見通しをどう描き、どう理解していくかを考えることです。例えばバイオテクノロジーが発達し、人間の遺伝子も編集可能な段階まで来ていますよね。それによって、20万年くらい続いてきたホモ・サピエンスが終わりを迎えるとしたら……まるでSFのように聞こえるかもしれませんが、21世紀はそうした「人間」や「社会」の変化が全面に出てくる時代になると考えられます。

この変化を一気に推し進めたのがコロナ禍です。今までの私たちの生活様式では、会社に行ってみんなで仕事をする、というような集団行動が当たり前でしたが、コロナ禍によってほぼ不可能に。リモートワークをはじめ、学校でも対面ではなくオンライン授業が行われ、人々の移動や行動も制限されています。これを機にテクノロジーの導入も一気に進み、これまで以上に人々が管理・コントロールされる社会が訪れるかもしれません。

そうなると、私たちが近代以降当たり前と考えていた「自由」や「平等」の概念も、今まで通りの考え方でうまく処理できなくなる。世界の哲学者はこの状況について、分散型の新しい社会形式を見出そうとする者もいれば、P11で紹介したガブリエルは「コロナ禍で起きた社会の分断から、いかに連帯をつくるか」を語るなど、哲学の議論は一層活発化しています。

もっと知りたい人におすすめの書籍

哲学と人類 ソクラテスからカント、

21世紀の思想家まで

著者:岡本裕一朗/発行元:文藝春秋

2021年1月27日刊行

今日、目覚ましい技術革新の時代を生きる私たちは、社会や生命を変えうる「テクノロジー」とどのように向き合うべきか……。人類史を形成してきたテクノロジーの歩みと、その検討を続けてきた哲学者の歴史をたどることで、21世紀以降の未来が見えてくるかもしれない。

Q4哲学に興味を持ったら、どんな本を読めばいいですか?

分かりやすく書かれた哲学の入門書や解説書が多く出版されていますが、私自身が解説書を執筆する際には、絶対にオリジナルの代わりにはなり得ない、ということを基本にしています。解説書はあくまでも解説書でしかないので、それ一冊を読んでも全てを分かったことにはなりません。むしろ解説書を読んだ後で、ぜひオリジナルに挑戦してほしい。

ただ残念なことに、本当の哲学書って難しい言葉で書かれていますし、特にドイツの哲学者はみんな分厚い本を書きますから、最後まで読み通せる人はそう多くありません。そこでおすすめなのが、古代ギリシャの哲学者であるプラトン(BC427-BC347)の『メノン』や『リュシス』などの短い対話篇です。これらは、プラトンの師であるソクラテス(BC469ごろ-BC399)が議論によって若者を育てようとする対話を記録したもので、比較的読みやすいです。さらに、相手にどんな質問を投げかければ有意義な応えを引き出せるかを実践しているので、議論の方法を学びたいという学生や社会人の方にとっても読む価値がありますよ。

もっと知りたい人におすすめの書籍

哲学の名著50冊が1冊でざっと学べる

著者:岡本裕一朗/発行元:KADOKAWA

2020年10月16日刊行

カントの『純粋理性批判』、マルクスの『資本論』……世界の哲学者たちがどのような思想を持っていたのか、知的好奇心はあるけど難解すぎて読み切る自信がない。そんな人のために、哲学の名著50冊の要点を図版を使って分かりやすく解説してくれる、哲学入門にぴったりな一冊だ。

参考:CAOBISCO

参考:CAOBISCO

参考:VuMA

参考:VuMA

参考:BDSI

参考:BDSI

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

※数値が小さければ小さいほど自由度は高くなる。

※数値が小さければ小さいほど自由度は高くなる。