ドイツで習い事を始めてみたいと思っている人、いませんか? でも、一体どんな雰囲気なのだろう、授業はドイツ語のみで進められるのかな……と不安がよぎり、なかなか行動に 起こせない人もいるのでは。今回は、編集部員が身体を張って5つの習い事に挑戦しました。勇気を出して一歩踏み出すと、これまで見たことのない世界が広がりますよ。(編集部)

Kochen 料理

Kochen ist das Schönste, was man lernen kann.

料理とは、人間が学ぶことのできる最も素晴らしく美しいものだ

── ディルク・ホフマン氏

Da cookste !

テレビ番組に出演する人気シェフに料理を教えてもらえる!と息をまいて向かったのは、デュッセルドルフの閑静な通りの一角に佇む料理教室「Da cookste!」。ここで、1人暮らし暦やっと年、料理はレンジでチンが主流の 「料理超初心者」編集部員が、スペイン料理コースに挑戦!

料理「教室」に来たというよりは、1つの「イベント」に参加したような感覚。知らない人とも自然と仲良くなれるのは、カジュアルで明るい雰囲気の教室と、陽気なシェフのキャラクターのお陰かも!皆でレストランで食事をするのも楽しいけれど、家族や友人と一緒に作ると、美味しさも思い出もさらに特別なものになりそう。

左:オープンな雰囲気の教室。お互いの顔を見ながら調理できるため、自然とコミュニケーションが生まれる

右:まるで映画のワンシーンのような1室で、出来立ての料理を「いただきます!」

ドイツ本場の味を日本語で学べる!

世界各国のユニークな料理をドイツ語と日本語で学ぶことができる料理教室「Da cookste!」。ビギナーコース、デュッセルドルフの郷土料理から時には 和食まで、様々なプランが用意されており、どのコースへ参加するか、選ぶのも楽しい。料理を習いながら同僚とのチームワークを深める企業向けのコースもあり、企業研修や会社のイベントにもオススメ。完全予約制なのでスケジュールの詳細はHPから確認を。せっかくドイツにいるのだから、本場ドイツの味を学んでみては。

ディルク・ホフマン氏(中央): 世界中で経験を積み、民放Kabel eins に自身のテレビ番組を持つ実力派シェフ。ユーモラスで陽気な語り口に、レッスン受講者はたちまち皆笑顔

ディルク・ホフマン氏(中央): 世界中で経験を積み、民放Kabel eins に自身のテレビ番組を持つ実力派シェフ。ユーモラスで陽気な語り口に、レッスン受講者はたちまち皆笑顔

望月こゆきさん(左): 分からないことがあれば丁寧に教えてくれるので、ドイツ語が不安な方も安心

Da cookste! Gabriel & Partner GmbH

Blücherstr. 63, 40477 Düsseldorf

Tel: 0211-51438511

E-Mail:

このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

※完全予約制。ご予約はこちらのメールアドレスへ。日本語可。

www.dacookste.de

Sprache 言語

世界で4億2000万人以上に話され、国際機関の公用語の1つでもあるスペイン語。

就職にも有利なこの言語は、ドイツでも不動の人気

Sprachcaffe Düsseldorf

スペイン語学習経験ゼロの編集部員が、スペイン語初級クラスに潜入。 19:00から始まるクラスには、仕事帰りの生徒たちが次々と「Hola!(こんにちは)」と言いながら、楽しそうにやって来た。講師は、明るいラテンのノリで生徒をやる気にさせるプロフェッショナルのマリア先生。

生徒たちの職業は、パイロット、大学教員、パン屋、販売員などと幅広く、聞いてみれば学ぶ目的は皆様々。スペイン語を習得したい! という目標に向かって意欲的に学ぶ姿には刺激を受けた。また、先生の生徒1人ひとりに対する行き届いた配慮は素晴らしく、全部は理解できなくても、続けてスペイン語を勉強したいと思わせる、そんな授業だった。

参加したスペイン語の授業風景。仕事帰りとは思えない集中力で学ぶ生徒の皆さん

ドイツ語上達というメリットも

授業は基本的にスペイン語のみで進められるが、生徒がよく理解できない場 合は、ドイツ語で丁寧に解説してくれる。ドイツで他言語を学ぶと、知らず知らずのうちにドイツ語のブラッシュアップにも役立つというメリットがある。シュプラッハ・カフェは、広々とした校内のあちらこちらで先生やスタッフ、生徒たちが歓談しており、自由な雰囲気が心地良い。また、TestDaF や TELC の公認試験センターでもあり、DSHやTOEIC、TOEFL試験のための特別準備コースがあるのも魅力だ。

左:約30カ国語が学べるシュプラッハ・ カフェの表玄関

右:校舎の別棟。中庭を挟んだ向かい側にある

Sprachcaffe Düsseldorf

Grafenberger Allee 78-80, 40237 Düsseldorf

Tel: 0211-684152

www.sprachcaffe-duesseldorf.de

※ホームページには、日本語で相談や質問を送信できるコンタクト・フォームあり。

Gitarre ギター

即興で格好良くギターを弾けたら――。

そんな希望を叶えてくれる学校がある。しかも講師陣は、プロの先鋭ギタリスト集団!

Gitarrenakademie Düsseldorf

ギターの種類さえ知らぬまま学校を訪れた。が、そんな無知な生徒を前に、丁寧に「ギターのいろは」を説明してくれた校長先生(Ben Papst氏)。体験レッスン(45分)とは思えない充実した授業内容は、またたく間に過ぎていった。

弦を正しく押さえることに四苦八苦したものの、先生に励まされながら、クイーンの「We Will Rock You」に合わせてシンプルなリズムを何とか演奏?! 先生いわく、「ギターを上手く弾けるようになる近道は、学校で基礎を学ぶこと。自 己流で学んでしまうと、後で修正するのが大変なんだ。ギターを習いたいという子どもがいたら、物事を判断できるようになる6歳くらいからが良いと思う」。

左:学校の入り口。アルトバウ(旧築)の地下1階が教室

右:華麗な指さばきでギターを弾くベン先生。ドイツ語・英語・スペイン語での授業が可能

左:上から時計回りに、アコースティック・ギター、クラシック・ギター、エレクトリック・ギター

右:先生の最新アルバム『Details des Lebens』

Gitarrenakademie Düsseldorf

Karolingerstr. 88, 40223 Düsseldorf

Tel: 0211-87537133

E-Mail:

このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.gitarrenakademie-duesseldorf.de

Yoga ヨガ

「呼吸に意識を向け、自分の内側を見つめて "感じ取る"。

それがヨガ。続けていると、周りの人が気づくんだ。『最近変わったね』って」

Rundum Yoga

約10年前のヨガブーム期にヨガをかじった編集部員。さて、ヨガのポーズや その過程に至る動きの描写は細かいけれど、ドイツ語の指示を聞きながら、先生が求める様々なポーズを行えるのだろうか、という不安を胸に参加してみた。

ビンヤーサ・ヨガの初級クラスを体験した。 心配していたドイツ語での指示は、案の定、全部は理解できなかった。しかしレッスン中、 先生は見本を見せた後に教室内を回り、生徒全員のポーズを細かく修正してくれ、不安は解消された。「ヨガによって、性格も、食生活も、物事に対する見方も変わった。ヨガを始めると良いことばかり!」と話してくれたマーク先生 の笑顔が印象的だった。

左:自分のマットがある人は、教室で保管してもらえる。貸し出し用もあり

右:ズザンネ先生とマーク先生

いくつになっても始められる。それがヨガの良さ

当教室を営むのは、Susanne & Marc Wenke夫妻。教室はデュッセルドルフに2カ所あり、学べるヨガ・スタイルは、ダイナミックな動きでパワーヨガの源流となったビンヤーサ・ヨガから、プラーナ(気)の流れを整えるハタ・ヨガ、エア・ヨガ、瞑想と多岐にわたる。インストラクターは世界中から集まった、経験・知識ともに豊富な24人。レッスンは毎日行われており、自身のレベル やスケジュールに合ったコースに参加できる。ワークショップも常時開催。

Derendorfのスタジオ

Rundum Yoga

Studio Unterbilk: Kronenstr. 4, 40217 Düsseldorf

Tel: 0211-69168761

E-Mail:

このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.rundumyoga.de

Tanz ダンス

米国西海岸生まれの米国版社交ダンスWest Coast Swing。

基本のステップさえマスターすれば、アレンジは自由自在!

tanzraum

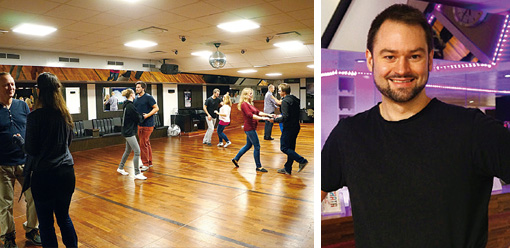

ムード満点の照明の下に広がるダンス・スタジオ。一歩足を踏み入れると、そこは華麗で優雅な世界だった。緊張しつつも、このダンスならできるのでは?! と淡い期待を抱いて挑戦した!

自分のリズム感のなさにショックを受けつつ、細かなステップを踏みながら次々とパートナーを変えて踊るこのダンスの楽しさを味わった。先生は、身体の細かな部分の使い方にまで指示を与えてくれ、それだけで見栄えがぐっと良くなったりする。こんなに上手に教えてくれるのなら、基本の5ステップを踏めるようになる日も遠くない?!かも。

左:当日のWest Coast Swing のレッスン風景。練習に励む、幅広い年齢層の生徒たち

右:「若い人にも気軽に挑戦してほしい」と Johannes Tomczyk先生

2人で踊るダンスの楽しさは相手との一体感

ペアで踊るWest Coast Swing は、5種類の基本のステップを組み合わせ、 上半身は自在な動きを取り入れてOK というもの。また、男性のリードで次のステップが決まるという暗黙のルールがある。インストラクターのヨハネス先 生は米国人の先生から指南を受け、現在ドイツでの普及に努める若きダンサー。tanzraum はケルンを中心に全6教室あり、社交ダンスやポールダンス、タンゴ、ズンバに至るまで、あらゆるダンスを習うことができる。

ミラーボールが眩しい、広々とした1階のダンス・スタジオ

tanzraum Köln Zentrum

Salierring 33, 50677 Köln

Tel: 0221-233233

E-Mail:

このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.tanzschule-tanzraum.de

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

バウムクーヘンに歴史あり

バウムクーヘンに歴史あり

バウムクーヘン発祥の町

バウムクーヘン発祥の町

ドイツ最古のバムクーヘンのレシピは、1800年代初めに書かれたものと伝えられています。その後、2つの世界大戦や激動の歴史を経る中で、いろいろな人の手に渡ることになるこのレシピを現在保有しているのが、ザルツヴェーデルでバウムクーヘン専門店を営むヘニヒ家。

ドイツ最古のバムクーヘンのレシピは、1800年代初めに書かれたものと伝えられています。その後、2つの世界大戦や激動の歴史を経る中で、いろいろな人の手に渡ることになるこのレシピを現在保有しているのが、ザルツヴェーデルでバウムクーヘン専門店を営むヘニヒ家。

ドイツ全国

ドイツ全国

鴋澤 歩 Ayumu Banzawa

鴋澤 歩 Ayumu Banzawa

cove & co.

cove & co.  NOMOS

NOMOS ZENITH

ZENITH

ZEHA BERLIN

ZEHA BERLIN Timeless Leather Craftsmanship

Timeless Leather Craftsmanship

Kaweco

Kaweco

PORSCHE DESIGN

PORSCHE DESIGN

HAMBURG EYEWEAR

HAMBURG EYEWEAR REIZ

REIZ

UNIQUE

UNIQUE

MODOMOTO

MODOMOTO

工学博士 ベルント・シュニーリング

工学博士 ベルント・シュニーリング  精密機械工業のシューマッハー(SPT)は、1988年から、応用操縦プロセスを研究するGAPを組織し、アーヘンやドルトムントの工科大学と共同で生産工程のデジタル化について研究を進めてきた。同社のCEOで工学博士のベルント・シュニーリング氏は、「工場のデジタル化は、市場で生き残るために必要なこと」と、インダストリー4.0の意義を認める。

精密機械工業のシューマッハー(SPT)は、1988年から、応用操縦プロセスを研究するGAPを組織し、アーヘンやドルトムントの工科大学と共同で生産工程のデジタル化について研究を進めてきた。同社のCEOで工学博士のベルント・シュニーリング氏は、「工場のデジタル化は、市場で生き残るために必要なこと」と、インダストリー4.0の意義を認める。