2025年のドイツ、世界、日本の主要ニュースまとめニュースサマリー2025

1月 Januar

ドイツマクデブルクで追悼式典

2024年12月にザクセン=アンハルト州マクデブルクのクリスマスマーケットで起こった襲撃事件から4週間が経過し、同市で追悼式典が営まれた。式典にはフランク=ヴァルター・シュタインマイヤー大統領も出席した。

ドイツ公的機関がXの利用を停止

連邦国防省は、ソーシャルメディアのX(旧Twitter)アカウントからの発信を今後停止することを発表した。国防省は「実質的な意見交換が、同プラットフォーム上で非常に難しくなった」と述べている。1月10日時点で、国内60以上の大学や研究機関がXの利用停止を発表していた。

ドイツ刃物による殺傷事件で2人が死亡

バイエルン州北部のアシャッフェンブルクで1月22日、刃物を持った男が公園にいた幼稚園児のグループに襲いかかり、男性(41)とモロッコ出身の移民家庭の男の子(2)が死亡、3人が重傷を負う事件が発生した。

ドイツアウシュヴィッツ解放から80周年

アウシュヴィッツ強制収容所がソ連軍により解放されて80年目に当たる1月27日、現地で同収容所の生存者や55カ国から政治家らが参加して追悼式典が営まれた。式典は、絶滅収容所だったアウシュヴィッツ=ビルケナウ記念博物館で行われた。ドイツからはシュタインマイヤー大統領とオーラフ・ショルツ首相(当時)、ロベルト・ハーベック副首相(当時)らが参列した。

1月27日、追悼式典の会場となったアウシュヴィッツ=ビルケナウ記念博物館

1月27日、追悼式典の会場となったアウシュヴィッツ=ビルケナウ記念博物館

ドイツ流産に対する母体保護を拡充

連邦議会は流産に対する妊婦保護を拡充する法案を可決した。流産に対する妊婦保護は6カ月目からで、それ以前に流産した場合、それを理由とした病欠などが認められていなかったが、改正後は妊娠13週間目の流産に対して、2週間の妊婦保護が認められる。

米国「米国第一」トランプ大統領が就任

(ワシントン 1月21日 時事)米共和党のドナルド・トランプ氏(78)は1月20日、第47代大統領に就任し、4年ぶりの復権を果たした。就任演説で「米国第一」を誓い、成長国家として「黄金時代が始まる」と強調。不法移民の大規模送還を最優先に掲げ、南部国境に軍を派遣すると明言した。経済政策については「記録的なインフレを打破する」と公約。

1月20日、米国議会議事堂で行われた就任式に続き、大統領室で署名するトランプ大統領

1月20日、米国議会議事堂で行われた就任式に続き、大統領室で署名するトランプ大統領

タイ「結婚平等法」が施行

(バンコク 1月23日 時事)タイで1月23日、東南アジアで初めて同性婚を可能とする「結婚平等法」が施行。バンコクでは同性カップルが一斉に婚姻届を提出するイベントが開かれ、タイ人女性と結婚した日本人女性は「うれしい」と喜んだ。

コンゴ衝突激化で700人死亡

(ニューヨーク 2月1日 時事)国連は1月31日、アフリカ中部コンゴ(旧ザイール)東部で激化する政府軍と反政府勢力「3月23日運動(M23)」の衝突により、少なくとも700人が死亡し、2800人が負傷したと明らかにした。

日本阪神大震災から30年

死者6434人、負傷者4万3792人を出した阪神大震災は1月17日、発生から30年の節目を迎えた。震災後生まれの人が増え、記憶の風化が進むなか、能登半島地震など各地で災害は頻発している。遺族らは震災の教訓を次世代につなげる決意を新たにし、犠牲者の冥福を祈った。

日本青葉被告の死刑が確定

京都アニメーション第1スタジオが放火され、36人が死亡、32人が重軽傷を負った事件で、殺人罪などに問われ、一審京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司被告(46)が1月28日までに控訴を取り下げた。死刑判決が確定した。

2月 Februar

ドイツミュンヘンでデモ隊に車が突入

2月13日の午前10時半頃、アフガニスタン出身の24歳の男が、ミュンヘン市内でサービス産業労組ヴェルディのデモ隊めがけて車で突入する事件が発生。少なくとも37人が負傷、事故の2日後には重傷を負っていた37歳の母親と2歳の娘が死亡した。

ドイツホロコースト施設で刃物襲撃

(ベルリン 2月22日 時事)ベルリンにあるホロコースト(ユダヤ人大虐殺)追悼屋外施設で2月21日夜、30代のスペイン人観光客が刃物で襲撃され、重傷を負った。ドイツ警察は難民認定を受けていたシリア出身の男(19)を殺人未遂の疑いで拘束。

ドイツ連邦議会選挙でAfDが第2党に

2月23日の連邦議会選挙で、キリスト教民主同盟・社会同盟(CDU・CSU)が28.5%を獲得して第1党に。前回の倍の得票率20.8%を獲得した極右政党「ドイツのための選択肢」(AfD)が社会民主党(SPD)の16.4%を押さえて第2党となった。緑の党は3.1ポイント失い11.6%。一方で左翼党が大きく躍進して8.7%を獲得、自由民主党(FDP)とザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟(BSW)は5%に達することができず議会入りを果たせなかった。投票率は82.5%と1990年の東西ドイツ統一以来最高の数字を記録した。

ドイツミュンヘン空港でストライキ

2月27日と28日の2日にかけてミュンヘン空港の地上職員が48時間の時限ストライキを決行。予定されていた便の80%が欠航した。サービス産業労組ヴェルディは、空港のセキュリティーサービスや機体整備などの地上職員の賃上げを雇用主側に要求。

米国米関税の「第1弾」が発動

(ワシントン 2月2日 時事)トランプ米大統領の掲げる高関税政策が動きだした。第1弾としてカナダ、メキシコからの輸入品に25%の関税を課し、中国には10%を上乗せすることを決定。

日本石破首相がトランプ氏と初会談

(ワシントン 2月8日 時事)石破茂首相(当時)は2月7日、米ワシントンのホワイトハウスでトランプ大統領と初めて会談した。日本企業の対米投資を1兆ドル(約151兆円)規模に拡大する方針を伝達。トランプ氏は対日貿易赤字の解消を目指すと表明し、実現しない場合は新たな関税措置を取る可能性に言及した。

日本ホンダと日産、統合協議終了

ホンダと日産自動車は2月13日、それぞれ取締役会を開き、経営統合協議の打ち切りを正式決定した。日産の内田誠社長は横浜市内で記者会見し、ホンダから日産を完全子会社とする案を示され、「日産の自主性がどこまで守られるか最後まで確信を持てなかった」と破談に至った理由を説明した。

3月 März

ドイツ全国各地で警告ストライキ

3月10日、サービス産業労組ヴェルディは国内の13空港で24時間の警告ストライキの実施を呼びかけた。市内交通、保育所、ゴミ収集などでもストライキが実施され、ヴェルディによると10日の週に全国で15万人以上が参加した。

ドイツウクライナの追加軍事支援を決定

(ベルリン 3月22日 時事)ドイツ連邦議会の予算委員会は3月21日、ロシアの侵攻を受けているウクライナに対し、2025~29年に追加軍事支援として計110億ユーロ以上を割り当てる政府案を承認した。ウクライナにとっては継戦能力が高まり、ロシアとの停戦交渉で強い立場を取りやすくなる。

ドイツ独政府の50億ユーロ支援策承認

(3月26日 時事)欧州連合(EU)欧州委員会は3月24日、ドイツ政府が実施する企業の脱炭素化を促す総額50億ユーロ(約8100億円)の産業支援策を承認した。製鉄や化学、鉱業など幅広い分野でのエネルギー転換に取り組む企業に補助金を拠出する。

ドイツ連帯税のあり方は合憲

連邦憲法裁判所は、FDPの複数の政治家が訴えていた連帯税(Solidaritätzuschlag)の撤廃に対して、これを退ける判決を下した。連帯税は1995年、旧東ドイツ地域の経済的再建など東西再統一のコスト捻出のために導入され、これまでに126億ユーロが国庫に税収として納められた。

オーストリア中道3党の連立発足

(ベルリン 3月3日 時事)オーストリアで3月3日、中道3党の連立による新政権が発足。引き続き与党となる中道右派・国民党のクリスティアン・シュトッカー党首が新首相に就任。国民党と連立を組むのは中道左派・社会民主党と、初の政権入りとなる中道NEOS。

ミャンマーM7.7の地震で被害多数

(バンコク 3月28日 時事)米地質調査所(USGS)によると、ミャンマー中部で3月28日午後0時50分ごろ、マグニチュード(M)7.7の地震が起きた。国軍によれば、死者144人、負傷者732人が確認された*。

*3月31日の時点で、死者は約1700人、負傷者約3100人

日本旧統一教会に解散命令

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る解散命令請求について、東京地裁(鈴木謙也裁判長)は3月25日、文部科学省の主張を認め、解散を命じる決定をした。教団信者による不当な献金勧誘行為などについて「類例のない膨大な規模の被害を生じさせた」と指摘。法令違反を理由とした解散命令は3例目で、幹部らが刑事責任を問われたオウム真理教などとは異なり、民法上の不法行為を根拠とした初のケースとなった。

日本フジ日枝氏が取締役を退任

フジテレビと親会社フジ・メディア・ホールディングス(HD)は3月27日、元タレント中居正広氏の女性トラブルを巡る対応が批判を受けた問題で、経営陣を大幅に刷新し、両社の取締役相談役を務める日枝久氏が退任すると発表した。取締役を40年以上務め、社内に強い影響力を持つ日枝氏を含めて体制を見直し、早期の信頼回復を目指す。

4月 April

ドイツ公共サービスの賃上げ交渉が決着

複数回にわたるストライキと3回の交渉決裂を経て公共サービスの賃上げ交渉が決着し、260万人に対して二段階の賃上げと労働条件の向上が約束された。

ドイツCDU/CSUとSPDが連立協定発表

連邦議会選挙以来、連立交渉を続けていたCDU/CSUとSPDが4月9日、正式に連立協定を発表した。「ドイツのための責任」と銘打たれ、経済の強化と移民政策の厳格化などが打ち出された。

ドイツAfDが初の支持率首位に

(ベルリン 4月9日 時事)4月9日、世論調査会社イプソスが最新の政党別支持率を発表し、排外的な極右AfDが、独全土を対象とした調査で初めて首位に立った。支持率は前月から3ポイント上昇の25%。

ドイツBSWが票数の数え直しを要求

2月の連邦議会選挙で、9529票が足りず議会入りを逃したBSWが、票数の集計に間違いがあったと主張して数え直しを要求。

韓国憲法裁が尹大統領を罷免

(ソウル 4月4日 時事)韓国憲法裁判所は4月4日、「非常戒厳」宣言を巡り弾劾訴追されていた尹錫悦大統領(64)を罷免すると宣告した。尹氏は任期を約2年残して即時失職した。韓国大統領が罷免されるのは朴槿恵元大統領に次ぎ2例目。

世界世界の軍事費9%増

(ロンドン 4月28日 時事)スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)は4月28日、世界の2024年の軍事費が前年比で実質9.4%増の総額2兆7180億ドル(約391兆円)となり、過去最高だったと発表した。支出増は10年連続で、特に欧州と中東地域で急増。ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の悪化が影響した。

日本脱線から20年、犠牲者に祈り

乗客106人と運転士が死亡し、562人が重軽傷を負ったJR福知山線脱線事故は4月25日、発生から20年を迎えた。兵庫県尼崎市の事故現場に整備された慰霊施設「祈りの杜もり」でJR西日本主催の追悼慰霊式が開かれ、遺族らが犠牲者の冥福を祈った。式には、中継会場も含め遺族や負傷者ら343人が参列。

5月 Mai

ドイツ5月から姓表記などが法改正

5月1日からいくつかの法改正が施行され、夫婦の姓表記などに関する法律が新しくなった。今回の改正では、夫婦の一方にしか認められていなかった二つの姓の併記が双方で可能となり、夫婦別姓の場合でも子どもは両親の姓を併記できるようになった。また、身分証明書のための証明写真はデジタルでの提出が義務に。

ドイツメルツ首相が誕生

CDUのフリードリヒ・メルツ党首(69)が5月6日、連邦議会で新たな連邦首相に選出された。ただし1回目の投票では選出に必要な過半数の票を集められず、野党に協力を要請した結果、2回目の投票で選ばれるという異例の事態となった。

5月6日、ショルツ前首相と握手するメルツ首相

5月6日、ショルツ前首相と握手するメルツ首相

ドイツドイツ大統領が終戦80年演説

(ベルリン 5月8日 時事)シュタインマイヤー大統領は5月8日、第二次世界大戦でナチス・ドイツが連合国に降伏して80年の節目に合わせて連邦議会(下院)で演説し、「過去と向き合う者は、未来を諦めることもない」と述べた。

ドイツ独軍リトアニア旅団が発足

(ベルリン 5月24日 時事)ドイツ軍は5月22日、バルト3国のリトアニアの首都ビリニュスで、同国に常駐する旅団の発足式典を行った。独軍が単独で国外に大規模部隊を常駐させるのは第二次大戦後初めて。

ドイツ移民政策を根本から転換へ

移民政策の転換についての法案を、連邦政府が閣議決定した。新たな移民法では移民受け入れの制限と管理・把握を強化することを目的に掲げる。移民がドイツ社会に適応するなどの条件を満たした場合に、国籍申請時期を滞在5年目から3年目に早めることができるとし、前政権が制定した法律が無効に。補完的保護対象となっている難民の家族呼び寄せは2年間停止へ。

バチカン新ローマ教皇にプレボスト枢機卿

(バチカン市 5月9日 時事)カトリック教会の最高指導者、ローマ教皇を決める選挙「コンクラーベ」で、5月8日の投票の結果、4月に死去したフランシスコ教皇の後任に、米国のロバート・フランシス・プレボスト枢機卿(69)が選出された。第267代の教皇で、レオ14世を名乗る。

日本経常黒字、過去最大の30兆円

財務省が5月12日発表した2024年度の国際収支速報によると、海外とのモノやサービスの取引、投資収益の状況を示す経常収支は30兆3771億円の黒字だった。黒字額は23年度の26兆1664億円を上回り、1985年度以降で過去最大を更新。配当金や利子の収支を示す第1次所得収支の黒字拡大が寄与した。

日本「2000円」備蓄米が消費者に

政府が随意契約で放出した備蓄米が5月31日、小売店の店頭に並び、消費者の手に渡り始めた。小泉進次郎農林水産相(当時)が掲げた「5キロ2000円」がわずか1週間余りで実現。5月26日に発表した全国のスーパーの平均価格は5キロ当たり4285円。

6月 Juni

ドイツ兵役復活論が現実的に

ボリス・ピストリウス国防相(SPD)は、北大西洋条約機構(NATO)強化においてドイツ連邦軍が新たに6万人の兵士が必要であると提言。本格的な兵役復活の可能性が現実味を帯びてきた。

ドイツ移民の25%「ドイツを去ることを考える」

ドイツに住む外国出身者のうち4人に1人が「ドイツを去ることを考えている」ことが労働職業研究所(IAB)の調査で明らかに。同調査の対象者人数は260万人で、このうち3%がすでにドイツを去る具体的な予定を立てていることが分かった。

ドイツ山田和樹さんがベルリン・フィルデビュー

6月12日、指揮者の山田和樹さんがベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会でデビューを果たした。最終日14日の公演は、NHKが生放送を実施。地元のベルリーナー・モルゲンポスト紙やベルリン=ブランデンブルク放送(rbb)も、同氏のデビューについて報じた。

ドイツ独防衛費、29年に3.5%

(ベルリン 6月24日 時事)ドイツ政府は6月24日、防衛費を国内総生産(GDP)比で、今年の2.4%から2029年までに3.5%へ引き上げる財政計画を閣議決定した。長年頼りとしてきた米国が欧州の安全保障への関与に消極姿勢を示すなか、軍備増強を急ぐ。

ドイツ企業に対してのみ大幅減税

連邦政府は、数十億ユーロ規模の大幅減税を企業に対して実施することを可決。さらに家賃高騰ブレーキを4年間延長することを決定した。企業減税は、2027年まで特別減価償却として投資額の30%が対象となり、法人税は2028年まで15%から10%に引き下げられる。さらに、電気自動車を購入した場合は75%が減価償却として認められる。

インド旅客機墜落で241人死亡

(ニューデリー 6月13日 時事)インド西部アーメダバードで6月12日、地元航空大手エア・インディアが運航する旅客機が市街地に墜落した事故で、同社は乗客乗員242人のうち241人の死亡が確認されたと13日発表した。

ハンガリーLGBTパレードに数万人が参加

(ベルリン 6月29日 時事)東欧ハンガリーの首都ブダペストで6月28日、LGBTなど性的少数者の権利を擁護する毎年恒例のパレードが実施され、少なくとも数万人が参加した。オルバン政権はパレード禁止を打ち出したが、市や主催団体は反発。

6月28日、ブダペストで実施されたLGBTなど性的少数者の権利を擁護するパレード

6月28日、ブダペストで実施されたLGBTなど性的少数者の権利を擁護するパレード

日本年金改革法が成立

将来世代の基礎年金底上げ策を柱とする年金制度改革関連法が6月13日の参院本会議で、与党と立憲民主党などの賛成多数により可決、成立した。政府が法案を国会に提出した時点では底上げ策が省かれたが、3党合意により復活した。2029年の年金財政検証で給付水準の大幅低下が見込まれる場合に発動する。

日本都議選で自民が歴史的惨敗

任期満了に伴う東京都議選(定数127)は6月22日投開票された。自民党は獲得議席が21にとどまり、過去最低だった2017年の23を下回る歴史的惨敗を喫した。小池百合子知事が特別顧問を務める地域政党「都民ファーストの会」が31で、第1党を奪還した。

7月 Juli

ドイツコロナ禍を検証する特別委員会設置

連邦議会は、コロナ禍を総括する特別委員会の設置を決定した。同委員会(Enquete-Kommission)は、将来的に同様のパンデミックが発生した際の教訓を引き出すことを目的とし、14人の連邦議員と14人の専門家で構成される。2027年末までに最終報告書をまとめる予定。

ドイツ「独政府はアフガニスタン人の庇護に責任」

2021年にアフガニスタンでタリバンが復権したのを受け、連邦政府は2000人以上のアフガニスタン人の庇護を約束していたが、移民政策の転換で受け入れが停止。これに対しベルリン行政裁判所は、連邦政府は約束した対象者の庇護を遂行する義務があるとの判決を下した。

ドイツドイツからの強制送還相次ぐ

連邦政府は7月18日、81人のアフガニスタン人を本国に強制送還した。公式発表によると、強制送還されたのはドイツ国内で犯罪歴のある人物となっている。2021年にアフガニスタンでタリバンが政権を掌握してから、ドイツから同様の強制送還が実施されるのは昨年8月に続いて2回目。これに対し、国連難民高等弁務官事務所は「帰国後に過酷な迫害や拷問が待ち受けている危険のある状態への強制送還は即時停止すべき」と勧告。

ドイツ「Made for Germany」を立ち上げ

国内トップ企業の代表がメルツ首相、ラース・クリングバイル財務相(SPD)と会合を持ち、ドイツ経済の再生を図る大規模な投資計画「Made for Germany」を発表した。同計画では、2028年までの3年間に6310億ユーロをドイツに投資し、2年前にリセッション入りした経済状況の転換を目指す。

ドイツAfD「極右過激派の疑い」認定は合法

連邦行政裁判所は、昨年5月にミュンスターの州上級行政裁判所がAfDを「極右過激派の疑いがある」と認定した判決を合法と認めた。AfDは移民の背景を持つドイツ市民に対しての権利縮小を訴えており、「極右過激派の疑いがある」との判決を受けたが、同党はこれを上告。今回の判決により、連邦憲法擁護庁はAfDを引き続き監視対象下に置くことができるように。

ブルガリア21カ国目のユーロ導入へ

(ブリュッセル 7月9日 時事)欧州連合(EU)は7月8日の財務相理事会で、ブルガリアが2026年1月1日に欧州単一通貨ユーロを導入することを最終承認した。ブルガリアの導入により、ユーロ圏は21カ国に拡大。ユーロ導入国が増えるのは、23年1月のクロアチア以来3年ぶり。

カナダG7で3カ国目のパレスチナ国家承認

(ニューヨーク、カイロ 7月31日 時事)カナダのカーニー首相は7月30日、オタワで記者会見し、9月の国連総会でパレスチナを国家承認する意向を示した。フランスと英国に続き、先進7カ国(G7)では3カ国目。イスラエル外務省は声明で、承認はパレスチナのイスラム組織ハマスへの「褒美」になると猛反発した。

日本小中で国語と算数・数学の学力低下

文部科学省は7月14日、小学6年と中学3年を対象に実施した今年度の全国学力・学習状況調査の結果のうち、正答率の全国平均を公表。国語と算数・数学は小中いずれも昨年度を下回った。理科は3年ぶりに実施され、小6は57.3%で前回の63.4%より下落した。

日本自民39議席、公明は過去最低

参院選(7月20日投開票)は同21日、改選124と非改選の欠員1補充を合わせた全125議席が確定した。自民党は選挙区27、比例代表12の計39議席で、公明党は過去最低の8議席。自公で47議席となり、非改選(75)と合わせて参院でも過半数割れとなった。参院選の選挙区で全勝を逃すのは2007年以来18年ぶり。

8月 August

ドイツSPDの連邦憲法裁判事候補が辞退

連邦憲法裁判所裁判官に推薦されていた法律家のフラウケ・ブロジウス=ゲルスドルフ氏が、同判事候補を辞退することを明らかにした。ブロジウス=ゲルスドルフ氏は辞退の理由を書面で表明。第1の理由としてCDU/CSUの協力が得られなかったことを挙げており、連立政権の対立が深刻化することを望まないとしていた。

ドイツドイツがイスラエル武器輸出停止

(ベルリン、イスタンブール 8月8日 時事)メルツ首相は8月8日、イスラエルがガザ市制圧の方針を承認したことを受け、イスラエル向けの武器輸出停止を発表した。中東や欧州、国連からはイスラエルの方針に強い非難が相次いだ。

ドイツ爆破事件でウクライナ人逮捕

(パリ 8月22日 時事)ドイツ検察は8月21日、ロシア産天然ガスを欧州に送る海底パイプライン「ノルドストリーム」が2022年に爆破された事件に絡み、ウクライナ人の男(49)が滞在先のイタリア北部で逮捕されたと発表した。事件の首謀者の一人とみられるという。爆破の犯行声明は出ておらず、ウクライナ政府は関与を否定。

ドイツ難民受け入れ決断から10年

2015年、シリアをはじめとする国々から大勢の難民が地中海経由でドイツを目指す流れが加速した。その後、アンゲラ・メルケル元首相が「われわれにはできる」(Wir schaffen das)のスローガンとともに大規模な難民受け入れを決断してから、8月31日で10年目を迎えた。

スイスプラ生産規制で深い溝

(8月16日 時事)プラスチック汚染を防ぐ条約策定に向け、8月15日までスイスで開かれた国際交渉は、合意に至らず閉幕。EUなどが、世界目標を設けて生産、使用、廃棄の各段階で対策を取るべきだと主張。産油国側が、生産規制に関して「条文は不要」との強硬姿勢を貫いた。

フィリピン日本人2人、射殺される

(マニラ 8月18日 時事)フィリピンの首都マニラで旅行中の日本人男性2人が路上で射殺された事件で、警察当局は8月18日、容疑者の男2人を逮捕した。1人は実行役、もう1人はツアーガイドという。

レバノン国連レバノン軍が26年末で活動終了

(ニューヨーク 8月29日 時事)国連安保理は8月28日、今月末に期限を迎える国連レバノン暫定軍(UNIFIL)の任期を2026年末まで延長し、27年中に撤退するとの決議を全会一致で採択した。採決後、レバノンのアラファ国連大使は「レバノンと地域の安全と安定のためには存在がいまだ不可欠だ」と懸念。

日本相互関税、最悪は回避

トランプ米大統領が、日本への相互関税に関する大統領令に署名した。日本にとって最悪の事態が回避されたが、8月7日に相互関税が15%に上がり、自動車関税の引き下げは時間を要する。日米交渉の合意内容には曖昧さも残り、日本政府が今後、影響を受ける事業者への説明責任をどう果たすのかも焦点となる。

日本終戦80年、平和の誓い新た

終戦から80年を迎えた8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で開かれた。天皇、皇后両陛下や石破茂首相(当時)、遺族ら4523人が参列。先の大戦により犠牲となった約310万人を悼み、平和への誓いを新たにした。天皇陛下は「戦中・戦後の苦難を語り継ぎ、平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願う」と述べられた。

9月 September

ドイツハーベック前経済相が議員を辞職

前政権で副首相および経済相を務めたロベルト・ハーベック氏(緑の党)が9月1日付で連邦議会議員を辞職した。政界を離れ、デンマークおよび米国で研究職に就き視野を広げたいとしている。議員辞職を受けてXでは惜しむ声が上がり「Robert Habeck」がトレンド入り。フォルザ研究所の調査でも35%が、同氏の政界復帰を願うと回答した。

8月27日、公共放送ZDFのトークショー「Markus Lanz」に出演したハーベック氏

8月27日、公共放送ZDFのトークショー「Markus Lanz」に出演したハーベック氏

ドイツ青少年のソーシャルメディア使用禁止に支持

ミュンヘンのifo研究所が発表した「教育バロメーター」で、ドイツ人の大多数が青少年のソーシャルメディア使用禁止を支持していることが明らかになった。ドイツ一国でソーシャルメディア禁止の決定ができるかどうかは不確定で、EU内での議論を深める必要があるとみられている。

ドイツドイツ鉄道に新CEOが就任

パトリック・シュニーダー交通相(CDU)はドイツ鉄道(DB)の新たなCEOにイヴリン・パラ氏を任命。記者会見を行い、問題が山積しているDBの立て直しと信用回復に取り組むことをアピールした。

ドイツボッシュが大規模リストラを発表

自動車業界全体の深刻な低迷を受け、大手自動車部品サプライヤーのボッシュは2030年までに1万3000人の人員削減を実施することを発表した。人員削減の対象となるのは主にドイツ国内の自動車部品部門。シュトゥットガルト=フォイアーバッハなどに拠点を置く同部門では7万人の従業員が勤務している。

米国米保守活動家が撃たれ死亡

(シリコンバレー 9月11日 時事)トランプ米大統領に近く、2024年の大統領選で同氏の返り咲きに貢献したとされる保守活動家のチャーリー・カーク氏(31)が9月10日、銃撃され死亡。西部ユタ州オレムのユタバレー大学でのイベントで、聴衆の前で討論している最中だった。同氏は12年に保守系団体「ターニング・ポイントUSA」を設立した一人。

中国民主派、前回に続きゼロ

(香港 9月15日 時事)9月14日投票のマカオ立法会(議会、定数33)選挙は15日、開票結果が判明し、2021年の前回に続き民主派の獲得議席がゼロになった。香港と同様に「一国二制度」が導入されているマカオでも、中国共産党に反対する勢力を排除する「愛国者による統治」が強化されている。反対派排除を徹底する習近平指導部の姿勢が反映された形で、統制強化が一段と進んでいる。

日本石破首相が退陣表明

石破茂首相(当時)は9月7日、首相官邸で記者会見し、退陣する意向を表明した。7月の参院選で大敗した結果、党内で総裁選前倒しを求める「石破降ろし」の声が拡大し、続投は困難と判断した。首相は2024年10月に就任。直後に衆院解散・総選挙に踏み切ったものの、派閥裏金事件などの影響で与党過半数割れの大敗を喫した。

日本トヨタ「ウーブン・シティ」が始動

トヨタ自動車が建設した実証都市「ウーブン・シティ」(静岡県裾野市)が9月25日、始動した。2020年の構想発表から5年。同社を含む19の企業が参画し、人が暮らす環境下で車の運転や物流の自動化などの実証実験を本格化する。一般来訪者の受け入れは26年度以降を目指す。

10月 Oktober

ドイツ東西ドイツ再統一から35年

1990年の東西ドイツ再統一から35年目に当たる今年、10月3日の統一記念日にザールブリュッケンで記念式典が開かれた。今回フランス大統領としては初めて、エマニュエル・マクロン氏が同式典に来賓として出席。ドイチュラントトレンドが統一記念日に合わせて発表した調査では、「ドイツ統一に満足している」と回答した人が61%、「不満を感じている」は34%だった。ただし、東地域に限ると50%が満足、46%が不満と拮抗している。

ドイツ警察のドローン防衛が可能に

連邦政府は正体不明のドローンに対して、警察の権限を拡大して防衛を可能にする法改正を閣議決定した。近年、ドイツ国内では空港や工業地域などで正体不明のドローン飛行が確認されていた。

ドイツ市民手当を廃止し基礎保障を導入

連邦政府は懸案となっていた市民手当について、罰則強化を盛り込んだ新たな制度に置き換えることを閣議決定した。新制度では、これまでの市民手当に代わって基礎保障(Grundsicherung)が導入される。受給者がジョブセンターの面談に正当な理由なく2回欠席した場合は受給額の30%が減額、3回目以降は100%の減額に。

ドイツメルツ首相の「都市の景観」発言が物議

メルツ首相が移民問題を語る文脈で用いた「都市の景観」(Stadtbild)という言葉が物議。首相は10月14日にブランデンブルク州で行われた記者会見で、今年8月の難民申請件数が前年比で60%減少したことを挙げ、「しかし、われわれはまだ都市の景観においてこの問題を抱えている。そのため連邦内相は、非常に大規模な強制送還の実施に尽力している」と述べた。

ドイツ連立政権が最低賃金引き上げを決定

雇用者連盟と労働組合の代表で構成された「最低賃金委員会」は、現在12.82ユーロの最低賃金を2026年1月から13.90ユーロとし、2027年からはさらに14.60ユーロにするという二段階での引き上げを提唱。連立政権はこれを承認した。連邦統計庁によると、恩恵を受ける人の数は600万人以上を超える見通し。SPDは本来、最低賃金を2026年から15ユーロに引き上げることを求めていた。

ベネズエラノーベル平和賞にマチャド氏

(ロンドン 10月10日 時事)ノルウェーのノーベル賞委員会は10月10日、2025年のノーベル平和賞をベネズエラの民主化運動を率いる反体制派指導者マリア・マチャド氏(58)に授与すると発表した。授賞理由として「ベネズエラ国民の民主的権利を促進するたゆまぬ活動と、独裁体制から民主主義への公正かつ平和的な移行を実現する闘い」に尽力してきたことを挙げた。

英国アンドリュー王子の称号剥奪

(ロンドン 10月31日 時事)英王室は10月30日声明を出し、チャールズ国王が弟アンドリュー王子(65)の「王子」などの称号を剥奪する手続きを取ったと発表した。同氏は、少女への性的虐待で起訴され自殺した米富豪エプスタイン被告との親交や自らの性的虐待疑惑で強い批判を浴びており、国王は異例の厳しい措置に踏み切った。

日本日本人2名にノーベル賞

スウェーデン王立科学アカデミーは10月8日、2025年のノーベル化学賞を、極小の穴が無数に開いた「金属有機構造体(MOF)」を開発した北川進・京都大特別教授(74)ら3氏に授与すると発表した。日本人のノーベル賞は同6日、生理学・医学賞受賞が決まった坂口志文・大阪大特任教授(74)に続き、米国籍取得者を含め30人目。化学賞は6年ぶり9人目となる。

日本大阪・関西万博が閉幕

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに184日間、大阪市の人工島「夢洲」で開かれた大阪・関西万博が10月13日、閉幕した。55年前の大阪万博(6422万人)に次いで2番目に多い2500万人超が来場した。

日本高市内閣が発足

自民党の高市早苗総裁(64)は10月21日召集の臨時国会で第104代首相に指名された。女性の首相就任は初めて。皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て、日本維新の会が「閣外協力」する高市連立内閣が発足。首相は首相官邸で記者会見し「国家国民のため、全力で変化を恐れず果敢に働く」と述べ、「決断と前進の内閣だ」と表明した。

日本安倍氏銃撃初公判へ

奈良市で2022年、安倍晋三元首相を手製銃で殺害したとして、殺人罪などに問われた山上徹也被告(45)の裁判員裁判の初公判が10月28日午後から奈良地裁で開かれるのを前に、同市の奈良公園には傍聴を希望し、727人が詰め掛けた。地裁によると、この日の一般傍聴券は32席だった。

11月 November

ドイツマクデブルク事件の裁判が始まる

昨年ザクセン=アンハルト州マクデブルクで起こったクリスマスマーケット襲撃事件の犯人に対する裁判が始まった。犯人のAは検察により6件の殺害と338件の殺害未遂、309件の深刻な傷害で訴えられており、同事件の裁判のためだけにマクデブルクには裁判施設が特設された。共同告訴のために450人分の傍聴席が用意され、厳重警戒体制の下での開廷となった。

今回の裁判のために特設されたマクデブルクの裁判施設

今回の裁判のために特設されたマクデブルクの裁判施設

ドイツヴァーゲンクネヒト氏がBSW代表を辞任

ザーラ・ヴァーゲンクネヒト氏は、自ら創設し自身の名前を冠したBSWの党代表を辞任することを発表した。同氏は、党内で「基本価値委員会」を立ち上げてこれを率いていくとしている。党代表は、欧州議会議員のファビオ・デ・マージ氏とアミーラ・モハメド・アリ氏が引き継ぐ見込み。

ドイツ交通インフラに特別追加予算足りず

公共インフラ整備のために打ち出した特別追加予算(Sondervermögen)に対して、「国の半分の整備費用にしかならない」との指摘が上がっている。アゴラのリポートによると、国内の鉄道、道路、地域公共交通機関、自動車産業変革への支援などを総計すると、2030年までに最低3900億ユーロが必要であり、交通インフラに充てられている1840億ユーロでは足りないとしている。

ドイツPHV購入補助へ、EU産優遇も

(ベルリン 11月28日 時事)連立与党は11月28日、低迷している自動車産業のてこ入れ策として、電気自動車(EV)とプラグインハイブリッド車(PHV)の購入補助を導入すると発表した。EU内で組み立てられたり、EU産部品を多く使用したりしている車を優遇して補助する仕組みを検討するという。

フランスパリ同時テロ10年で追悼

(パリ 11月14日 時事)2015年11月にフランスの首都パリと郊外で起きたイスラム過激派による同時多発テロから10年を迎えた11月13日、パリ市庁舎そばで犠牲者追悼集会が開かれ、大勢の遺族らが参加した。マクロン大統領は演説で「テロが終わった保証はないが、牙をむく者は容赦しない」と、再発防止を訴えた。

国連ガザ和平計画支持を決議

(ニューヨーク 11月18日 時事)国連安全保障理事会は11月17日、トランプ米大統領が提示したパレスチナ自治区ガザの和平計画を支持する決議案を13カ国の賛成多数で可決した。決議案は米国が提出し、ロシアと中国は棄権した。決議は20項目の和平計画に記載された「国際安定化部隊」(ISF)の派遣などを承認するもの。安保理決議は法的拘束力を持つため、各当事者に計画の履行が迫られる。

日本中国、日本への渡航回避を通知

(北京 11月15日 時事)中国外務省は11月14日、国民に対し日本への渡航を控えるよう呼び掛ける通知を出した。高市早苗首相の台湾有事を巡る発言で「中日の人員交流の雰囲気がひどく悪化した」と理由を説明しており、報復措置とみられる。

日本クマ対策、自衛隊に協力要請

政府は11月14日、クマ被害に関する関係閣僚会議を首相官邸で開き、対策パッケージを取りまとめた。警察によるライフル銃を使用した駆除、自衛隊・警察OBへの協力要請といった緊急対応により、人の生活圏からのクマ排除を強化。ハンターへの手当や箱わななどの調達費を含め、地方自治体への支援を拡充する。

12月 Dezember

ドイツAfD議員の招待は「間違い」

家族経営企業連盟のマリー=クリスティーヌ・オスターマン会長は、10月の初めに同連盟のイベントに極右政党AfDの議員を招いたことを「間違いだった」とする見解を発表した。10月初めの連邦議会議員を招くイベントで、AfDからも事務局長のアルブレヒト・フォンデアハーゲン議員が招かれていた。

ドイツ独警察にドローン防衛隊

(ベルリン 12月3日 時事)ドイツ警察で12月2日、ドローン防衛の専門部隊が発足した。内務省が発表した。不審ドローンの出没で主要空港が閉鎖を余儀なくされる事態が続発しており、ドブリント内相は「ハイブリッド型の新たな脅威に対応する」と強調した。発表によると、妨害電波システムや迎撃ドローンを配備し、空港のほか、鉄道や港湾などの重要インフラ周辺の警戒を強める。専門人材の育成も行う。

ウクライナ和平に向け、領土で譲歩の用意

(パリ 12月12日 時事)ウクライナのゼレンスキー大統領は12月11日、ロシアの侵攻終結に向け、米政権が東部ドネツク州に非武装の「自由経済区」を設ける解決策を提案していると明らかに。フランス紙ルモンド(電子版)によれば、ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は譲歩し、非武装地帯を受け入れる用意があると述べた。

オーストラリアシドニーのビーチで銃撃

(シドニー 12月15日 時事)オーストラリア最大都市シドニー近郊のボンダイビーチで12月14日夕(日本時間同日午後)、男2人による銃乱射事件があった。地元警察は、同15日までに被害者15人と容疑者1人の計16人が死亡したと発表した。負傷者は約40人に上った。当局はユダヤ教徒を標的としたテロと認定し、捜査している。アルバニージー首相は15日、銃規制の強化を表明した。

日本流行語大賞は「働いて働いて」

この1年の世相を反映した言葉を選ぶ「2025T&D保険グループ新語・流行語大賞」が12月1日、発表された。年間大賞には、日本初の女性首相となった高市早苗氏の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」が選ばれた。表彰式には高市氏が自ら駆け付け、「皆さまのために貢献したいとの思いがあった」と振り返った。

※日本関連ニュースはすべて時事通信社提供の記事によって構成されています。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

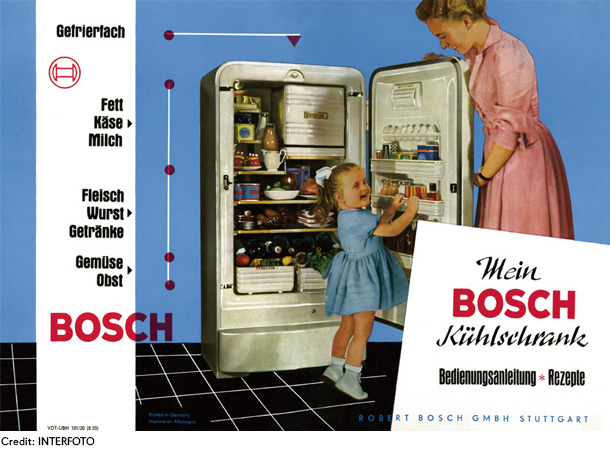

1955年に発売されたボッシュの冷蔵庫の広告

1955年に発売されたボッシュの冷蔵庫の広告 スマホから操作可能なシーメンスのコーヒーマシン

スマホから操作可能なシーメンスのコーヒーマシン キャビネット型の衣類ケア機器 Aerium

キャビネット型の衣類ケア機器 Aerium Series 8 オーブン

Series 8 オーブン iQ700食器洗い機

iQ700食器洗い機 RCV 5

RCV 5 オールインワン調理機「サーモミックス TM7」

オールインワン調理機「サーモミックス TM7」 「サファイアマットIH」

「サファイアマットIH」 電動シェーバー「シリーズ9 プロ プラス」

電動シェーバー「シリーズ9 プロ プラス」

IFA(Internationale Funkausstellung/国際ラジオ展示会)は、毎年9月にベルリンで開催される、欧州最大のコンシューマー・エレクトロニクスと家電の国際見本市。1924年に始まった歴史あるイベントで、当初はラジオの展示会としてスタートした。時代とともに扱う製品は広がり続け、現在では家電、スマートホーム、オーディオ、ビジュアル機器、モバイルデバイス、デジタルヘルスなど、あらゆる先端技術が一堂に会する場となっている。ビジネス関係者だけでなく、一般客も入場可能。

IFA(Internationale Funkausstellung/国際ラジオ展示会)は、毎年9月にベルリンで開催される、欧州最大のコンシューマー・エレクトロニクスと家電の国際見本市。1924年に始まった歴史あるイベントで、当初はラジオの展示会としてスタートした。時代とともに扱う製品は広がり続け、現在では家電、スマートホーム、オーディオ、ビジュアル機器、モバイルデバイス、デジタルヘルスなど、あらゆる先端技術が一堂に会する場となっている。ビジネス関係者だけでなく、一般客も入場可能。 ショルツ政権で副首相、経済・気候保護担当連邦大臣を務めたロベルト・ハーベック氏(中央)が登壇したトークイベント「持続可能性とグリーンテック」の様子

ショルツ政権で副首相、経済・気候保護担当連邦大臣を務めたロベルト・ハーベック氏(中央)が登壇したトークイベント「持続可能性とグリーンテック」の様子 シーメンスのブース

シーメンスのブース AEGのブース

AEGのブース 来場者に混ざってメッセ会場内を闊歩するロボット

来場者に混ざってメッセ会場内を闊歩するロボット

日本を代表するさまざまな家電メーカーも出展

日本を代表するさまざまな家電メーカーも出展