新春号 英国・ドイツ 2国特集

英国・ドイツ・フランスで気持ちをリセット

アフター・コロナの欧州旅行

ここ数年、私たちの暮らしから失われてしまっていた旅の感覚。しかし、こんな時代を生き抜いていくには、旅が与えてくれるエネルギーが何よりも必要だ。2023年の英独新年号特集では、コロナ禍のステイホームですっかり固まってしまった心や体を解き放つ、本物の体験ができる英国、ドイツ、フランスでの旅のプランをご提案。2023年の旅行トレンドやアフター・コロナの旅の注意点についても併せて紹介する。

(文:英国・ドイツニュースダイジェスト編集部)

2023年の旅行事情は?

2023年は自分独自の「ニューノーマルな旅」の模索

新型コロナウイルスによる不安は完全にぬぐい切れていないが、Booking.comが世界中に住む人を対象に行った調査「2023年の旅行トレンド予測」*では以下のような結果が出た。

まず、人々は22年に比べ、旅行に対してかなり楽観的な考え方を持ち始めたといえる。旅行意欲が大幅に増してきていると答えた人は73%で、23年に旅行すると答えた人は72%。このような前向きな意見は各国の入国規制が緩和され、渡航者に対し物理的に門戸が開かれたことが要因だろう。旅行の目的としては、ステイホームの多かった過去数年分の反動か、旅先に新しい経験や刺激を求める傾向が大きい(73%)のが特筆すべきポイント。一方、心身を癒やす滞在先(44%)や静かな場所(40%)も根強い人気がある。しかし、48%はインターネットに接続できる環境が整備されていることが、自然の中に身を置く条件だとしている。

一方で、現在の世界不況も無視することはできない。旅行者の多くは、あえてオフシーズンに目的地を訪れたり、移動にも最短距離ではなく長いルートを選ぶことを検討し、予算を節約しようと考えている。またそれとは逆に、数年にわたる旅行制限により休暇に費やすはずだった資金を節約することができたため、49%が23年の旅費にこれまでの分を上乗せする形で旅行を楽しむ予定だという。また、61%は計画的な長期休暇を過ごしたいと回答。予算の使い方としては、短い休暇を何度も取るのではなく、1回か2回の長い休暇を選びたいと考えていることが分かった。

これらからいえるのは、パンデミックや不況に負けず、いかに旅を楽しむか人々が策を練っているということだろう。外国を訪れ、良い意味でのカルチャー・ショックを活力としたい人、仕事や心配事から離れ、旅先で自分を徹底的に癒やしたい人など、23年は多くの人々が旅行への期待を大きく膨らませ、自分が望む旅を楽しもうと考えている。

*2022年8月時点から1~2年以内にビジネスまたはレジャー目的で旅行を計画している32の国と地域の計2万4179人を対象に実施されたもの

ワーケーションの感覚は残っている?

コロナ禍で欧米を中心に多くの企業が、ラップトップ一つで従業員がリゾート地で働きながら休暇を取るワーケーション(worcation)を認めた。ホテル管理システムMewsの調査によると、英国ではパンデミック前の在宅勤務率は5%だったが、22年には16%の就業者がワーケーションを検討していたという。しかしこの傾向は23年には下降気味になる可能性が高い。Booking.comの調査では49%は通常の職場とは異なる場所にいることで仕事の生産性が向上すると理解はしているものの、68%は23年は旅行と仕事を完全に切り離し、休暇として満喫することを望んでいる。

久しぶりの旅行の注意点

パンデミックによる入国制限や規制は各国で大幅に緩和された。英国、フランスでは新型コロナによる規制はほぼ撤廃され、屋内の過密している場所でマスク着用が推奨されているくらい。ドイツでは、23年4月7日まで長距離交通機関や病院等の訪問時に医療用マスクの着用義務がある(22年12月16日現在)。また、20年のブレグジット(英国の欧州連合離脱)に伴い、EU・英国間を出入国する際のパスポート・チェックが義務化された。日本のパスポートを所持する場合はこれまでと変わらないが、チェック対象者数が増加したため、いつもよりゲート通過に時間がかかる可能性があるので注意が必要だ。

英国・ドイツ・フランスの傾向

2023年は世界中の人々が旅行に行きたくてウズウズしていることが分かったが、欧州の3国内では顕著な違いはあるのだろうか。似ているようで案外異なる、その傾向をまとめた。

英国

短期間の旅行で倹約傾向に

金融サービスの比較サイトGo.Compare Travel Insuranceの世論調査によると、英国の人々は生活コストの上昇により予算を抑えた旅行を選択する傾向にあるようだ。22%は2023年の休暇に費やす金額を減らし、12%はより安い旅行先を探すと回答。また他国とは異なり長期より短期滞在を好み、滞在費を極力抑えたい傾向がある。このように日常生活への不安は尽きないものの、英国人の41%はそれが理由で旅行を止めることはないと考えている。また、22年には空港のスタッフ不足により多数のキャンセル便が出て連日ニュースになったが、それが旅行への情熱を止める理由にはならないと思っている人が39%もいるそう。

プレッパーが急増

2023年のトレンドの一つとして、最低限の必需品だけで生活し、人間の原点に立ち返るような特別な体験を求めるプレッパー(Prepper=最悪の事態の備え準備をする人)の増加が挙げられる。きれいな水を調達する方法(37%)や点火法(36%)、食料を探す方法(30%)などを学びたいと考えている人が多く、23年は不測の事態を生き抜くための基本的なスキルを学ぶサバイバル・スクールの参加者増加も予想されている。ただし先のコスト問題が解決する場合、50%の人はより良いホテルに宿泊しながらオフグリッド旅行を楽しみたいと答え、54%が電話とネット接続は欲しいというのが本音のようだ。

ドイツ

国を挙げてサステナビリティを重視

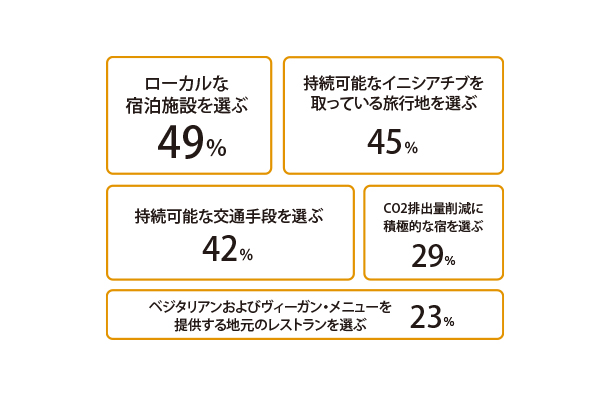

環境大国ドイツでは、長年の課題である気候変動をはじめ、近年のエネルギー危機により、ますます持続可能性への関心が高まっている。そのため、2023年はさらにサステナビリティの旅が注目されると予想される。例えば、ドイツ政府観光局によるサステナブル・キャンペーンのポータル・サイトFEEL GOODは、ウェブサイト上で持続可能な旅行をするためのヒントを紹介。サイトには二酸化炭素(CO2)計算機が搭載されており、CO2の量を具体的な数値で知ることでよりエコを意識した旅行を推奨している。また、環境に配慮した宿泊先を検索することもできる。

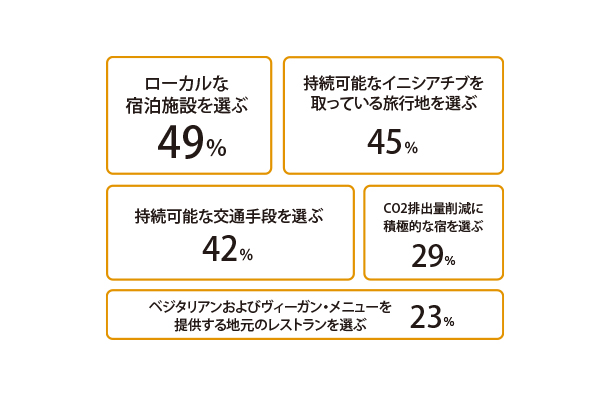

ただし、サステナビリティとの付き合い方について、まだ消費者が完全に追いついていないのが現状。例えば、旅行会社Tourlaneの調査では、旅行をする際にサステナビリティを重視すると回答した人はわずか39%で、61%は重視しないという結果だった。理想と現実にまだギャップがあるものの、時代の流れとともに次第に変化していくといえそうだ。

出典:Tourlane「2023年旅行トレンド調査」

出典:Tourlane「2023年旅行トレンド調査」

自然の中で過ごす休暇がやっぱり好き

2021年にStatistaが行った調査では、66%が好きな休暇のアクティビティとして自然の中で過ごすと回答した。そのほか、散歩する(43%)、ハイキング(38%)というように、自然を愛することで有名なドイツ人。コロナ禍での自然回帰もあいまって、23年の休暇はマスツーリズムよりも自然の中で過ごす時間を選択する人が増えるとみられる。

フランス

屋外で過ごせる観光地を選ぶ

「8月は街から地元の人がいなくなる」といわれるほど、バカンスはフランス人にとって大切。そのため2023年はパンデミックで抑圧された時間を取り戻すべく、「リベンジ旅行者」が増加する見込みだ。旅行会社Tourlaneの調査によると10人中8人は23年に旅行すると答え、13%は旅行頻度はまだ増やさないが、その代わりに長期滞在を選ぶという。また、一定層のフランス人はやはり新型コロナを気にしており、68%は今後も屋外で過ごせる観光地を選ぶそう(22年比-4ポイント)。酪農やハーブ園などは、屋外で実際に生き物や植物に触れて自然の恵みを堪能するなど、現地でしか味わえない体験ができるため23年は特に人気が出そうなジャンルだ。バカンス! と言いながら新型コロナのことは気になるのがフランス人といえる。

長距離旅行の人気が高まる

パンデミックによって海外旅行が大幅に制限されていたが、2023年にはフランス人の70%が欧州以外の国へ積極的に旅行するようになり、飛行機を使った長距離旅行の人気が高まる(22年比+27ポイント)と予想されている。18~25歳は登山やスポーツなどアクティブな休暇を選ぶ傾向が強く(40%)、20%が美食の休暇を選ぶなど、グルメな傾向は若い世代にも相変わらず強い。また、18~25歳に次いで最もアクティブな休日を選んだ年齢層(24%)が56~65歳という高齢層という意外な結果が出た。

英国のおすすめ旅行先

無骨な建物や廃墟好きにはたまらない

産業革命の時代をリアルに学ぶ旅

18世紀の工業地帯にタイム・スリップ

現在私たちはAIやIoTなどの技術革新による第4次産業革命の世に生きている。初代の産業革命は18世紀中ごろ、蒸気機関の発明とともに英国で起きた。その歴史を今も誇りに思う英国には、当時をしのぶ遺構が各地に残り、後世にその姿を伝えている。ウェールズ南東部の町ブレナヴォンにも、そんな遺構の一つ「ブレナヴォン産業用地」(Blaenavon World Heritage Site)がある。産業遺産群として2000年にユネスコの世界遺産に指定された。約33平方キロメートルの広大な敷地内には、炭鉱遺産のビッグ・ピット(Big Pit)や製鉄所跡を中心に、石切場、鉄道、溶鉱炉、そして労働者の住宅や暮らしに必要なインフラなども残り、産業革命を支えた町をほぼ全て本来の姿で見ることができる。

ブレナヴォン製鉄所の溶鉱炉。垂直に削り取られた丘の側面に建てられた

ブレナヴォン製鉄所の溶鉱炉。垂直に削り取られた丘の側面に建てられた

ビッグ・ピットは1980年に閉山となった炭鉱を博物館に再生させたもので、地下90メートルの採掘場に降りるツアーが開催されている。ビジターは元炭鉱労働者の案内で、炭鉱労働の追体験ができるとあって人気が高い。ツアー中はかつて労働者たちが使ったものと同じヘルメットやベルトなどを装着し、シャフトで下降した後、地下採掘場の一部を50分ほどかけて歩く。ちなみに、スタジオジブリの長編アニメ「天空の城ラピュタ」の主人公パズーが働く炭鉱は、このビッグ・ピットをモデルにしているといううわさもある。

国立炭鉱博物館ビッグ・ピットの敷地内

国立炭鉱博物館ビッグ・ピットの敷地内

一方、ブレナヴォン製鉄所跡には、溶鉱炉、鋳造所、鋳物工場、バランス・タワー、住居などがほぼ完全な形で残されている。当時の最新鋭の技術で造られた溶鉱炉は見応えも十分なので、ビッグ・ピットと併せてぜひ立ち寄りたい。また、敷地から国立公園を走る蒸気機関車は、英国の保存鉄道の中で最も高い標高を行くといわれており、ゆっくりと景色を楽しみたい方におすすめ(4~10月のみ営業)。

『嵐が丘』の故郷を走る蒸気機関車

産業革命をけん引した蒸気機関車は英国では今も特別な存在。上記のような保存鉄道が国内随所に残り、ボランティアたちによって大切に保存・運行されている。保存鉄道の走る路線は、停車駅もまた昔の面影を残した風情ある駅舎であることがほとんど。英北部のウェスト・ヨークシャーを走るキースリー&ワースヴァレー鉄道(The Keighley & Worth Valley Railway)もそんな蒸気機関車の一つだ。この路線は地元の繊維産業の裕福な工場所有者の出資によって1867年に開通。以来、急な勾配を大きな蒸気を吐きながら登る機関車は、近隣の谷間に反響する走行音とともにドラマチックな光景をもたらしている。かつて周辺にあった羊毛工場の多くは取り壊されたものの、機関車はこの地の産業遺産として生き残り、人々に美しい田園風景を見せてくれる。道中にはエミリー・ブロンテの小説『嵐が丘』の舞台にもなったハワースの村も。石炭の匂いや白い煙にまみれ、機関車ならではの振動に身を任せながらかつての英国に思いをはせることができる旅は、今も人々を引き付けてやまない。

『嵐が丘』の舞台になったハワース駅に停車中の蒸気機関車

『嵐が丘』の舞台になったハワース駅に停車中の蒸気機関車

おすすめの体験3選!

地球の歴史を体感したい

1.ジュラシック・コーストで化石掘り

恐竜が地上を歩いていた2億800万年前から1億4600万年前。そんな中生代ジュラ紀の地層が残る英南西部ドーセットの海岸線は、化石の宝庫として知られる。アンモナイトを中心に、大量の化石が素人でも簡単に発掘できるのが魅力で、週末は家族連れでにぎわう。現地スタッフが化石の探し方を教えてくれる1時間ほどのツアーもある。また、海岸に突き出たアーチ状の岩、ダードル・ドア(Durdle Door)は偶然にも水を飲む恐竜のような形をしており、人気観光スポットの一つだ。近くには「恐竜ランド化石博物館」(Dinosaurland Fossil Museum)があり、ここには1万6000点あまりの化石が展示されている。手作り感のある恐竜の実物大オブジェなども設置されており、大人から子どもまで楽しめる。暖かい季節に、世界自然遺産でもあるジュラシック・コーストで太古の昔に触れてみては。

Jurassic Coast Information Centre

http://jurassiccoast.org(化石ツアー)

Dinosaurland Fossil Museum

www.dinosaurland.co.uk

ウイスキーの聖地と呼ばれる

2.アイラ島で蒸留所見学

スコットランドのアイラ島といえば、良質なモルト・ウイスキーの産地として日本でも知られた存在。島内には王室御用達のラフロイグ(Laphroaig)や1779年創業のボウモア(Bowmore)をはじめとした8カ所*の特徴ある蒸留所があり、それぞれが見学ツアーを実施している。ツアーでは蒸留所の中を歩きながら、ウイスキー造りや蒸留所の歴史などをスタッフが丁寧に案内してくれる。試飲ばかりではなく、床に大麦を広げて大麦を発芽(モルティング)させるフロア・モルティングや、ウイスキーをたるから空瓶に自分で詰めるハンドフィル・ボトルなど、蒸留所によってさまざまな体験ができる。また、8カ所の蒸留所を回るツアーなども開催されているが、季節さえ良ければ3日ほど滞在し、レンタルした自転車でのんびり回ることも可能だ。

*9カ所目のポート・エレンは2022年に再開としながら現時点では未定

Isle Islay Information

www.visitscotland.com/destinations-maps/isle-islay

自力で乱世を生き抜け

3.サバイバル・スキルを磨く

新型コロナの流行やウクライナ紛争、そして経済不況など、自分の命や生活を脅かすような事柄が続いたこともあり、多くの人が「自分の身は自分で守る」モードに。そんな気持ちをすくい上げてくれるのが、「ベア・グリルズ・サバイバル・アカデミー」(Bear Grylls Survival Academy)だ。同アカデミーは、元兵士で現在はTVやNetflixでも活躍する冒険家、ベア・グリルズが設立。サバイバルに必要なアウトドア・スキルを身に付けるためのコースが各種そろっている。スコットランドのハイランドで山を登り滝を下る、野生動物を捕獲して調理するなど、自らを究極まで追い込む厳しい5日間コースから、森林での方向感覚を養う、道具を作るなど、家族で楽しめる手軽な4時間コースまでとレベルもさまざま。スキルが身に付くだけではなく、自然の中で体を動かすことで心身ともにリフレッシュできる。

Bear Grylls Survival Academy

https://beargryllssurvivalacademy.com

ドイツのおすすめ旅行先

持続可能性を体感できる施設に泊まろう

環境大国ドイツのサステナブルな旅

まるごとサステナブルなリゾート地

旅行業界でも「サステナビリティ」がトレンドのドイツでは、それを実践するユニークな宿泊施設が増えている。まずは、ドイツ北西部ニーダーザクセン州ヒッツアッカーにある「デスティネイチャー」(destinature)をご紹介しよう。「ヴェルクハウス」(WERKHAUS)という接着剤やねじを使わずに組み立てられる家具のメーカーが、2020年に「持続可能な観光」というコンセプトで立ち上げたリゾート地だ。自然のど真ん中につくられたこの施設は、一つの村のようになっており、持続可能な運営を実践している。

ゴミを出さずに解体できるシンプルなつくりのコテージは「デスティネイチャー」の顔

ゴミを出さずに解体できるシンプルなつくりのコテージは「デスティネイチャー」の顔

特に驚きなのは、ヴェルクハウスの家具と同じコンセプトで造られたコテージだ。シングルベッド・サイズの1人用コテージからリビングとバスルーム付きのファミリー・コテージまで、簡単に組み立てることができ、一切ゴミを出さずに解体が可能だという。施設内にはオーガニック・ビストロがあり、地元の材料を使った料理が楽しめる。また屋外には、自然を見ながら入れるバスタブとサウナがあり、お風呂好きにはたまらない。

さらに近郊には、ドイツで人気のサイクリング・ルートの一つ、全長1200キロにわたるエルベ川サイクリング・ロードがある。デスティネイチャーを拠点に日帰りのツアーに参加するのも良し、自転車旅行の途中に宿泊するのも良し、自分に合ったスタイルで訪れてみよう。

そんなデスティネイチャーは、経済的にも持続可能な形で運営されていることなどが評価され、2021年にドイツ観光賞の最優秀賞と観客賞をダブル受賞。EUから資金援助も受けており、パイロット・プロジェクトとしても注目されている。

ローカルに根ざす新しい時代のホテル

「ミヒェルベルガー・ホテル」(Michelberger Hotel)は、大都市ベルリンにある三ツ星ホテルだ。ベルリンでもとりわけヒップなフリードリヒスハイン地区に位置し、かつてオフィスとして使われていた建物を改装して造られた。インダストリアル・デザインにインスパイアされた23室の客室には、それぞれ「Cozy」や「Luxus」などの名前があり、ミニ・バーやサウナがついている部屋、プロジェクターで映画を楽しめる部屋など、滞在の目的や人数によって選ぶことができる。さらに大小五つのミーティング・ルームもあり、オルタナティブ・スペースとしても注目されている。

ミヒェルベルガー・ホテルの一室。「Band」と名付けられたファミリー・ルーム

ミヒェルベルガー・ホテルの一室。「Band」と名付けられたファミリー・ルーム

さらにミヒェルベルガー・ホテルで特筆したいのは、ベルリン南部に自家農園を所有していること。ホテルのレストランでは、そこで採れる野菜やハーブをふんだんに使った料理がふるまわれる。また、ベルリンを美食の街とすることを目的とした共同体「ベルリン・フード・コレクティブ」(Berlin Food Kollektiv)のメンバーであり、飲食業におけるエコ・システムの確立に積極的に貢献。そんなミヒェルベルガー・ホテルは観光客をもてなすだけでなく、地元にもファンを持つ、これからの時代のホテルといえるだろう。

広々としたミヒェルベルガー・ホテルの中庭では食事が楽しめる

広々としたミヒェルベルガー・ホテルの中庭では食事が楽しめる

おすすめの体験3選!

国境の街バウツェンに住む少数民族

1.ソルブ人の生活文化を知る

ドイツといえば単一民族のようなイメージを持ちがちだが、実はいくつかの少数民族が暮らしている。その一つが、西スラブ系の少数民族であるソルブ人。ドレスデンから東へ約60キロ、チェコとポーランドの国境付近にあるバウツェンという街には多くのソルブ人が居住する。ソルブ語とドイツ語の二言語表記の標識や、ソルブ語の学校、ソルブ博物館、ソルブ語の劇場などがあり、その歴史や文化を維持し続けている。とりわけ有名なのが、イースターの時期に行われるシルクハットをかぶった男性たちによる騎馬行列(Osterreiten)や、精緻な装飾が施されたカラフルなイースター・エッグ。中世さながらの街並みの中に、土着的なスラブ文化とキリスト教文化が混ざり合っており、ドイツの多様な一面を垣間見ることができる。街にはソルブ料理を提供するレストランもあるので、ぜひ試してみて。

Stadt Bautzen

www.bautzen.de

サンティアゴへと通じる「ヤコブの道」

2.サイクリングで巡礼の旅

ローマ、エルサレムと並ぶキリスト教の最も重要な巡礼地であるスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラ。ドイツにもこの聖地へと通じる巡礼の道「ヤコブの道」(Jakobus Weg)があり、30以上のルートが国内に張り巡らされている。長距離を歩くのが苦手な人には、ドイツ南部のオーバーフランケン地方を自転車でめぐる「ヤコブの自転車巡礼道」(Jakobus Radpilgerweg)がおすすめ。ホーフからバイロイトを経てニュルンベルクへ、さらにアウグスブルク、ウルム、アイヒシュテットへと、自転車での巡礼を気軽に楽しもう。美しい自然の中を自転車で走ると、およそ2時間に一つの教会にたどり着けるようにルートが整備されており、教会を見学したり修道院に宿泊したりと、巡礼の醍醐味を味わえる。おいしい南ドイツ料理レストランや疲れを癒やすサウナなど、各種アクティビティも充実。

Jakobus Radpilgerweg

https://erlebe.bayern/storys/radpilgern-jakobsweg

バーデン・ワインの名産地をめぐる

3.黒い森のワイン・ハイキング

南ドイツに広がる山岳地帯シュヴァルツヴァルト(黒い森)。さくらんぼケーキや黒い森のハム、カッコウ時計などで世界的にも有名だが、実はバーデン・ワインの名産地としても知られる。「ハイキングとワインどちらも両方楽しみたい!」というぜいたくな願いをかなえてくれるのが、約280キロのバーデンワイン街道に沿って歩くワイン・ハイキングだ。黒い森の美しい景色を楽しみつつ、途中の村でブドウ畑を眺めたり、ワイナリーを見学したりできるほか、ランチタイムにはそこで造られたワインや伝統料理が味わえる。この地域では1年中、ワイン・フェスティバルやテイスティングのイベントが開催されており、またバーデン・ワイン街道沿いには美食を味わえるこだわりのレストランも多い。テイスティングをしてお気に入りのワインを見つけたら、旅のお土産に購入しよう。

Badische Weinstraße

www.badische-weinstrasse.de

フランスのおすすめ旅行先

実際に作ってみる食体験

グルメ&農業大国を味わい尽くす旅

生物多様性の宝庫! 農場を見学

世界に冠たるフランス料理だが、農耕に適した土地が多いのも料理文化が発展した理由の一つだろう。2019年の農業総生産額はEU加盟国の中でフランスが最も高く、牛肉の生産量でもトップ、乳製品は第2位となっている。そんな農業大国で実際に農業に携わって本物のグルメを堪能しよう。スペインのカタルーニャ州と隣接するアリエージュ県にある「キュビエール農場」(La Ferme Cubières)では、70頭のヒツジやニワトリを飼育し、菜園や果樹園も所有。オーガニックの乳製品の製造や、ヒツジから刈りとった上質なウール、環境にも肌にもやさしいナチュラル・ソープなど、自然の素材を使った製品を、動物たちのリズムに合わせて生産している。それを一般の人にも体験してもらおうと、定期的にワークショップを開催。例えば、乳搾りから始まるフレッシュ・チーズ作りの全工程を学び、自分だけのチーズを味わうことができるワークショップなどがある。

キュビエール農場でゼロからチーズを作ってみよう

キュビエール農場でゼロからチーズを作ってみよう

のんびりファーム・ステイを体験

もっとゆっくり農場で過ごしたい人には「レ・ボヌール・ドゥ・ソフィー農場」(Les bonheurs de Sophie)がおすすめ。この農場はフランス東南に位置するオーヴェルニュ=ローヌ=アルプ地域圏にあり、農場見学のほか、民宿も運営している。特にオーヴェルニュ地方はなだらかな起伏や小山の続く地形で、牧畜業が盛ん。良質な食品が生まれることで知られている。同農場で搾乳されたヤギとヒツジの乳で、チーズだけでなく、ヨーグルトやアイスクリームなども作られている。オーナーのモットーは「大量生産はしない、手に入るものを食べる、旬のものを食べる」とのこと。この農場でとれた旬ものをいただくレストランをはじめ、生態系について学ぶワーク・ショップ「fil du vivant」(命の糸)も開催。搾乳体験をはじめ、チーズ造りの見学、さらに農産物を味わったり、牛の群れの見張りをしたりと農家の生活を体験できる。ただし人数が限られているので、事前の予約が必要!

動物たちと触れ合えるレ・ボヌール・ドゥ・ソフィー農場の農泊が人気

動物たちと触れ合えるレ・ボヌール・ドゥ・ソフィー農場の農泊が人気

農園で「自然」を味わう

フランス料理では古くから素材の臭みを抑え風味を良くするためにハーブが使われてきた。そんなハーブを栽培している農園「ナテュレルマン・サンプル」(Naturellement Simples)が、仏中南部のオクシタニー地域圏にある。植物学者・ハーブ専門家として経験を積んだ夫婦が経営する農園では、芳香植物や薬用植物を主とする500~600種類の植物が育ち、天然植物由来の製品も幅広く取りそろえている。4月から10月にかけて植物を使ったワークショップを開催。植物学をはじめ、有機菜園方法、野生料理など、食用の草花を使った料理を学べる。また薬草を摘み取り、それを使った治療法を伝授してもらったり、植物からインクを作り水彩画を描いたりと、発見と驚きに満ちた時間が過ごせるはず。

ナテュレルマン・サンプルでは食用の草花を使った料理を紹介

ナテュレルマン・サンプルでは食用の草花を使った料理を紹介

おすすめの体験3選!

ハエドゥイ族が生活した城塞都市

1.ビブラクテでガリア文化を体験

文化的な体験や自然を楽しむ旅を求める方にたまらないのが、城塞都市「ビブラクテ」(Bibracte)。ここはガリア人・ハエドゥイ族が住んでいた場所であり、ジュリアス・シーザーが『ガリア戦記』の仕上げを行ったのも、このビブラクテだといわれている。現在はフランスの偉大な景勝地として認定され、保護森林に囲まれたビブラクテの遺跡の見学や、ガリア人の日常生活を知ることができる博物館がある。2000年前に放棄されたビブラクテの街は、19世紀以来毎年行われている発掘調査によって、先人たちの暮らしが少しずつ明らかになっている。例えば、ビブラクテの食生活の一部を復原することに成功。博物館内にあるレストラン「ル・ショードロン」(Le Chaudron)では、当時の食事を再現したグルメを味わえる(要予約)。美術館のみ毎年冬は休館し、2023年は3月18日から再開する。

Bibracte

www.bibracte.fr

有名な塩はこうしてできる

2.ゲランドで塩田見学

世界中のシェフが愛用しているブルターニュ地方ゲランドの塩。1000年以上の歴史を誇る伝統手法で作られたこの自然塩は、精製塩とは異なり添加物は一切加えておらず、多くの栄養を含む。経験豊富な塩田職人が土地を整え、塩田内の水位を管理している。おすすめはその塩田を職人とともに巡るツアー。塩の形成、塩湿地のしくみや塩性湿地帯の植物について、科学的な実験を体験しつつゲランドの塩湿地についてを、楽しく理解することができる。ゲランドの塩は食塩と同じ使い方ができる細かい塩「セル・マリン・ムウル」(Sel marin moulu)、パスタをゆでるときやグリルのときに使う粗塩「グロ・セル」(Gros sel)、前菜や料理、デザートに使う「フルール・ド・セル」(Fleur de sel)の3種類ある。特に希少価値の高いフルール・ド・セルはお土産としても人気。

Terre de Sel

www.terredesel.com

豊かな自然を体感しよう

3.ワイン畑の風車に宿泊

「フランスの庭園」と呼ばれるロワール渓谷はユネスコの世界遺産に登録されている。フランス一長い川であるロワール川が流れているこの流域のブドウ畑は、土壌や気候条件によって味の違いが楽しめ、ワイン巡りにも最適だ。そのブドウ畑とロワール渓谷の真ん中にある古風な風車「ムーラン・ジェオン」(Moulin Géant)は、なんと宿泊可能。ブドウ畑に囲まれた風車からは、自然と静寂に包まれたロワール川とブドウ畑が織りなす特別な景色を満喫できる。このおしゃれなB&Bはロワール川の水源と河口を結ぶ長距離ハイキング・コース「GR3」やサイクリング・ロード沿いにあるので、ロワール川岸の探索と合わせて楽しめるのもうれしい。宿泊施設では自転車やカヌーの貸し出しも行っているので、手ぶらで訪れてもOK。オリジナルで非日常的な時間を楽しんでみては。

Moulin Géant

www.moulin-geant.com

特集 番外編:編集部スタッフおすすめ

本当に「行ってよかった」旅行先 >

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

出典:Tourlane「2023年旅行トレンド調査」

出典:Tourlane「2023年旅行トレンド調査」

ブレナヴォン製鉄所の溶鉱炉。垂直に削り取られた丘の側面に建てられた

ブレナヴォン製鉄所の溶鉱炉。垂直に削り取られた丘の側面に建てられた

国立炭鉱博物館ビッグ・ピットの敷地内

国立炭鉱博物館ビッグ・ピットの敷地内

『嵐が丘』の舞台になったハワース駅に停車中の蒸気機関車

『嵐が丘』の舞台になったハワース駅に停車中の蒸気機関車

ゴミを出さずに解体できるシンプルなつくりのコテージは「デスティネイチャー」の顔

ゴミを出さずに解体できるシンプルなつくりのコテージは「デスティネイチャー」の顔

ミヒェルベルガー・ホテルの一室。「Band」と名付けられたファミリー・ルーム

ミヒェルベルガー・ホテルの一室。「Band」と名付けられたファミリー・ルーム

広々としたミヒェルベルガー・ホテルの中庭では食事が楽しめる

広々としたミヒェルベルガー・ホテルの中庭では食事が楽しめる

キュビエール農場でゼロからチーズを作ってみよう

キュビエール農場でゼロからチーズを作ってみよう

動物たちと触れ合えるレ・ボヌール・ドゥ・ソフィー農場の農泊が人気

動物たちと触れ合えるレ・ボヌール・ドゥ・ソフィー農場の農泊が人気

ナテュレルマン・サンプルでは食用の草花を使った料理を紹介

ナテュレルマン・サンプルでは食用の草花を使った料理を紹介

決勝トーナメント進出が決まり、かけよってよろこぶ日本代表選手たち

決勝トーナメント進出が決まり、かけよってよろこぶ日本代表選手たち 人権問題をめぐり、口をふさいでFIFAに抗議したドイツ代表選手たちが話題になった

人権問題をめぐり、口をふさいでFIFAに抗議したドイツ代表選手たちが話題になった