さまざまなバックグラウンドをもつ12人に聞く世の中が変わるとき読む本

環境、人権、暮らし方など、当たり前と思われていた価値観が世界中でどんどん崩れ去り、特にコロナ禍以降は加速度的に人々の意識が大きく変わっている今、新たな指標となるものはあるのだろうか。2022年の英独新年号特集では、不安や希望を抱えて生きていく私たちのヒントになるような、新たな視点がつかめる本の数々をご紹介。英独を中心に欧州各国と日本、それぞれの空気を知るその道のプロフェッショナルに、「今私たちが読むべき本」を尋ねた。(文・取材: 英国・ドイツ・ニュースダイジェスト編集部)

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれている場合があります。

2021年の英独の出版事情は?

コロナ禍で本を読む人が増加

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大によって自宅で過ごす時間が増え、世界中で本の需要が増加した。英国も同様で、ロックダウン中は大部分の実店舗が閉鎖されたにもかかわらず、この年には2億冊以上の書籍(紙媒体)が販売された。これは12年以来の最高数だという。20年の英出版社の総売上高は64億ポンド(約9800億円)で、19年より2パーセント高くなった。また、今年は本を耳で楽しむオーディオブックの売り上げが急増し、1~6月は19年比で71パーセント・アップという数字が出た。

一方、ドイツで21年6月に行われたBitkomの調査によると、パンデミック以降ドイツ人の10人に4人(41パーセント)がより頻繁に本を手にするようになったと回答。またロックダウンにより書店が閉鎖された数週間の間に、ドイツでは電子書籍の売り上げが43.5パーセント増加したという。

英国とドイツではどんな本が読まれたか?

2021年になって、英国では相変わらず多くの人が娯楽のために本に目を向け、読書に費やす時間が2倍になった人もいたという。特に、古典文学、犯罪スリラー、セルフヘルプ、料理、趣味などのジャンルに人気が集まった。ドイツでは、「シュピーゲル」紙が20年末に発表した年間ベストセラーで、ノンフィクション部門の2位にコロナ禍における社会を論じた『Trotzdem』(Luchterhand)がランクイン。またホームスクールの影響もあり、子ども向けの本の人気が高まったほか、21年はメルケル首相の後任を決めるドイツ連邦議会選挙があったことから、政治関係の書籍が話題となる傾向も見られた。

出版業界にもサプライチェーンの問題

一方で、コロナ禍によって悪化する深刻なサプライチェーンの問題が、出版業界にも打撃を与えている。英国では、EU離脱(Brexit)も相まって、大手出版社は好調だが、インディペンデント出版社は苦戦という図式が見える。ドイツでも紙不足による印刷遅延が起きており、「シュピーゲル」紙によれば、出版社はこれまで4~5 日で手にできていた印刷物を、6~8週間、場合によってはそれ以上待たなくてはならない状況に陥っているという。

参考: theconversation(2020年10月14日)、thebookseller.com(2021年11月26日)、deutschland.de「Was die Deutschen lesen」(2020年10月9日)、buchreport「Das sind die SPIEGEL-Jahresbestseller」(2020年12月29日)、Spiegel「Buchverleger sorgen sich ums Weihnachtsgeschäft」(2021年10月18日)、zdf「Mehr Menschen greifen zum Buch-Lesend durch die Pandemie」(2021年10月18日)

欧州と日本で活躍する12人に聞いた「今私たちが読むべき本」

明日に希望を持つためのマニュアル4冊鴻上尚史

Shoji Kokami

鴻上尚史

演出家・作家。早稲田大学在学中に劇団「第三舞台」を結成。現在はKOKAMI@network、虚構の劇団の二つを運営する。ラジオやTV司会、映画監督としても活躍。留学や舞台上演など英国とも縁が深い。

狂暴化した「世間」と闘う

まず僕の『同調圧力』について。日本に住み同調圧力に苦労してない人はいないでしょう。欧州にいると分かるでしょうが、日本には「社会」と反対のものとして「世間」があると思います。社会には見知らぬ他人がおり、世間は学校や会社など自分が属しているところ。日本人はこれまでは世間の中で暮らしていれば良かったのが、価値観の多様化や外国人の増加で、世間という物差しだけでは成立しなくなってきています。一方、コロナ禍で人々に寛容の心がなくなり、自粛警察のような形で世間の同調圧力がむき出しになりました。世間が新型コロナによって狂暴化したのです。SNSでの誹ひぼう謗中傷やライブハウスへの張り紙など、この状況は戦前戦中に住民同士が監視し合う隣組のシステムによく似ています。この本では人々を苦しめる世間の正体を明らかにし、同調圧力とどう闘うかを示したつもりです。

フェイク・ニュースを見極めよう

『歴史修正主義』は、フェイク・ニュースが世間に広がり、何が本当なのか分からなくなってしまった人に向け、歴史の専門家がアプローチ方法を分かりやすく教えてくれる本です。ホロコーストを題材にしていますが、従軍慰安婦などの問題を相似で考えられると思います。ホロコーストは年月がたって関係者が亡くなったこともあり、その存在を否定する人が出てきました。あれだけ記録フィルムや証言が残っている物事を否定するなどばかげていると、専門家たちは相手にしていませんでした。ところがこれが原因で、否定派は一般レベルでじわじわ浸透していき、気が付けば仏「ル・モンド」紙のような高級紙でも、「ホロコーストはあった派」と「なかった派」を両論併記で特集する事態になりました。特に今は、インターネットで自分の読みたい情報しか読まずに済ませることが可能で、フェイク・ニュースを信じやすい土壌が整っています。そんななか、あきらめず実証的に粘り強く検証していくことの重要性が説かれています。

明るい未来

『学校の「当たり前」をやめた。』は、ユニークな学校改革についてです。千代田区立麹町中学校の校長だった工藤さんは、服装検査から宿題に至るまで全てを廃しました。このような人が日本にもいるという事実に僕は大変驚き、対談もさせてもらいました。中学生に大事なのは勉強や社会に出る準備をすることで、規則を盲目的に守ることではありません。現在、ダイバーシティという社会的価値観から一番遠いところにあり、「世間」が最も色濃く残るシステムは学校と役所でしょう。学校は「社会」とシームレスにつながらなくてはいけないという工藤さんの考えは、日本の学校教育における希望の光です。最後に、『ザリガニの鳴くところ』は2020年のベストセラーですが、これは僕がコロナ禍で非常にしんどかったときに救われた本。作者が動物学者なので自然描写がきめ細かく素晴らしい。読んだ後に幸せな気持ちになること間違いなしの、おすすめの小説です。僕が選んだ4冊は、どれも希望が根底にあると思いますよ。

鴻上尚史さんおすすめの4冊

同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか

鴻上尚史、佐藤直樹 著

講談社現代新書

amazonで見る

新型コロナウイルスがあぶり出したのは、日本独自の「世間」だった。長年この問題と格闘してきた二人が、自粛、自己責任、忖度などの背後に潜む日本社会の「闇」を暴く。

学校の「当たり前」をやめた。― 生徒も教師も変わる!公立名門中学校長の改革 ―

工藤勇一 著

時事通信社

amazonで見る

次世代を担う子どもたちにとって必要な学校の形を追求した、区立麹町中学校の工藤勇一元校長による学校改革の理念とその全貌を追う。学校関連でアマゾン・ベストセラー第1位。

歴史修正主義 - ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで

武井彩佳 著

中公新書

amazonで見る

1980年代以降に世界各地で噴出したホロコースト否定論をもとに、本書ではその主張がどのように生まれたかを検証。欧米の歴史修正主義の実態を追い、歴史とは何か、事実とは何かを問う。

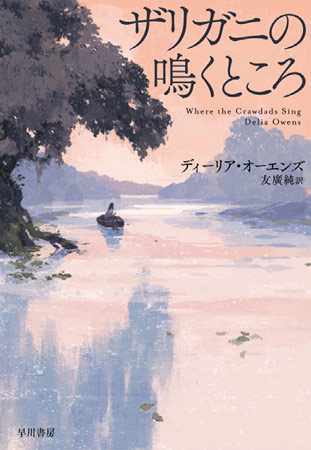

ザリガニの鳴くところ

ディーリア・オーエンズ 著、友廣純 訳、しらこ 挿画、早川書房デザイン室 装丁

早川書房

amazonで見る

2021年本屋大賞翻訳小説部門で第1位に輝いた作品。人種差別やジェンダー、環境など重層的なテーマをミステリーかつ少女の成長物語に落とし込んだ名作。原題は『Where the Crawdads Sing』。

「職業: ドイツ人」が選ぶドイツと日本の4冊マライ・メントライン

Marei Mentlein

マライ・メントライン

独北部キール出身で、日本在住14年目。ドイツにまつわる仕事なら何でもこなす「職業:ドイツ人」を自称し、翻訳・通訳や執筆、テレビ局プロデューサーなど、幅広い活動を展開している。

読書はドイツ語or日本語?

自分が楽しむ目的なら、ドイツ語の小説か、日本のマンガをよく読みます。日本語の本だとネイティブの3分の1くらいのスピードになりますが、一行一行丁寧に読むからこそ、じっくり内容が頭に入ってくる感じがします。また日本の出版社からドイツのミステリーを紹介する仕事をいただいたのがきっかけで、ミステリー小説を読むことが多いです。

新しい視点をくれる日独の4冊

『14歳、ぼくらの疾走』の主人公マイクとチックは、子どものピュアさが残りつつ、大人の社会に対して疑問を抱き始める14歳という年齢。旧東ドイツのエリアを車で走る二人の目を通して、さまざまな矛盾を抱える大人の社会が見事に描かれていて、大人が読んでも満足できる作品ですね。

社会実験的な演劇の戯曲として書かれた『テロ』では、ハイジャックされた飛行機を撃ち落とした独空軍少佐の裁判が展開されます。演劇のラストでは、観客自身が有罪か無罪に投票。その結果によってエンディングが変わるのですが、この作品がすごいのは、どちらでも納得のいく説明がされるところ。法律は絶対的なものではなく、グレーゾーンも存在する。法哲学とは何かを考えさせられます。

地球温暖化が進み人類末期なのに、ものすごく穏やかな世界を描いた『ヨコハマ買い出し紀行』。主人公はロボットだけど誰よりも人間的ですし、人が少ないからこその温かい人付き合いがあったり。実際、先進国では人口が減少しており、いずれ人類によって地球環境が破壊されてしまうかもしれません。もしそうなったら、私たちは「最後」とどう向き合うのか、どのようにソフトランディングできるのか。こんな世界の終わり方もあるのだと思わせてくれる、不思議で美しい物語です。

『超空気支配社会』の著者である辻田さんは、日本語でいうところの「是々非々」な方で、落ち着いた視点をお持ちです。この本は辻田さんのコラムなどを1冊にまとめたもので、メディアのあり方や、オリンピック、コロナなど、最近の社会的なテーマが出てきます。特に昨今のネット上の議論では、右がこう左がこう、といった極論のバトル状態になっていますが、そんななかで冷静なスタンスとは何かを分からせてくれる本だと思います。

日独をつなぐバランス感覚

私自身が発信するときは、日本とドイツそれぞれの良いところと悪いところについて、どちらかに偏らずにバランス良く紹介することを大切にしています。あと「ドイツ人は真面目」というイメージを持つ日本人が多いですが、実はおちゃめな人もたくさんいるし、ゆるいところもあるので、そういった面を積極的に伝えたい(笑)。また今はドイツのことを日本に紹介する仕事が多いですが、昨年の東京オリンピックの際にはドイツの公共放送で開会式のコメンテーターを務めました。ドイツの視聴者に向けて日本の社会や文化について解説するなかで、ドイツにもっと日本の面白いところなどを伝えたい、と改めて思い出して。今後はそういう機会も増やせればうれしいです。

マライ・メントラインさんおすすめの4冊

14歳、ぼくらの疾走: マイクとチック

ヴォルフガング・ヘルンドルフ 著、木本栄 訳

小峰書店

amazonで見る

退屈な日々を過ごす、ギムナジウム8年生のマイク。破天荒な転校生のチックと出会ったことで、刺激的な一夏が幕を開ける。オンボロ車を無断で拝借し、二人は自由な旅に出るのだった。

テロ

フェルディナント・フォン・シーラッハ 著、酒寄 進一 訳

東京創元社

amazonで見る

ドイツ上空でハイジャックされた旅客機を独断で狙撃し、164人の乗客を殺して市民7万人を救った空軍少佐。彼は英雄か、殺人者か? 有罪と無罪、二通りの結末が用意された法廷劇。

舞台は近未来の日本。地球温暖化によって水没しつつあるこの世界で、カフェを営むロボット・アルファさんを中心に、滅びゆく時代を緩やかに生きる人々の暮らしが描かれる。

SNSの炎上やコロナ禍、オリンピックなど、「空気」の圧力が覆う現代日本を読み解く。何かと右と左に分類されがちな世の中で、どちらにも行き過ぎない筆者の冷静な立ち位置に注目。

リチャード・ロイド・パリー

Richard Lloyd-Parry

リチャード・ロイド・パリー

英「タイムズ」紙のアジア編集長・東京支局長。1995年より東京在住。著書に東日本大震災被災者の内面に迫った『津波の霊たち: 3・11 死と生の物語』ほかがある。

本の新旧にかかわらず、今の時代に呼応する3冊を選びました。まず、冷戦時代に書かれたジョージ・オーウェルの『Nineteen Eighty-Four』は、全ての時代に当てはまる偉大な本です。この本に描かれた権力者が言語を駆使して現在と過去を操作するやり口は、グローバルな規模で新たな分裂が起きている現代にはとりわけ意味があり、世に警鐘を鳴らすものだと思います。

次に、テッド・ヒューズは英国で「自然の詩人」と呼ばれていますが、牧歌的なイメージとは程遠く、動物、鳥、自然界に関する強烈なイメージを持った作品です。それらが伝えるエネルギーは、自然自体が脅威にさらされている今こそ参考にすべきだといっていいでしょう。

最後に、南アフリカのノーベル賞作家J. M.クッツェーによる『Disgrace』は、現在の「文化的対立」が勃発するずっと以前に発表されました。ある女子学生と関係を持った白人の男性教授にもたらされる破滅を描いたこの小説は、権力、特権、搾取、人種など、今日議論されている多くの主題に正面から取り組んでいます。

リチャード・ロイド・パリーさんおすすめの3冊

New and Selected Poems 1957-1994

Ted Hughes 著

Faber and Faber Ltd.

amazonで見る

石沢麻依

Mai Ishizawa

石沢麻依

1980年、宮城県生まれ。東北大学大学院文学研究科修士課程修了。ドイツ美術史の研究のため、2015年からドイツ在住。昨年『貝に続く場所にて』(講談社)で第165回芥川賞を受賞した。

「越境」という言葉は空間だけではなく時間にも及び、常に断絶や連続の感覚と切り離せないのかもしれません。この主題を真摯に扱ってきた作家に、W・G・ゼーバルトがいます。『移民たち 四つの長い物語』は、移民もしくは亡命者の四人の人生を通して、土地と結びつく過去が描かれています。四人は異郷にあっても置き去りにされた過去が追いついてきて、記憶の中ではそこに戻ってしまうのです。

それとは逆に、ヴァージニア・ウルフの『自分ひとりの部屋』で探し求められるのは、故郷や失われた土地ではなく、自分が自分らしく生きてゆける場所。その空間を得られなかった女性たちの生の姿、ウルフの生きた時代、さらに遠い先の社会へと連続性を紡ぎ、「共通の生」について扱っている本です。

そして、トーベ・ヤンソンの『ムーミン谷の冬』は、例年より早く冬眠から目覚めたムーミンが、冬という見知らぬ世界を巡る物語。見慣れた土地の見知らぬ姿に孤独にさいなまれますが、やがて世界が断絶しているのではなく、連続していることに気付きます。そのとき、彼は恐ろしく美しいものを見いだした越境者となるのです。

石沢麻依さんおすすめの3冊

中村真人

Masato Nakamura

中村真人

ライター。神奈川県横須賀市出身。早稲田大学第一文学部を卒業後、2000年よりベルリン在住。著書に『ベルリンガイドブック』(学研プラス)など。 http://berlinhbf.com

なかなか旅行ができないこのご時世、旅をテーマに選んでみました。『旅の終りは個室寝台車』は、私が小学3年のときに初めて親に買ってもらった鉄道紀行文。写真が1枚も使われていないにもかかわらず、ひなびた鈍行列車の車内から冬の北海道の荘厳な風景までもが脳裏に浮かんできます。宮脇さんの簡素な文体と味わい深い描写は今も私のお手本です。

『忘れられた日本人』は、著名な民俗学者の代表作。戦前の日本各地に住む老人や女性の声を丹念に拾い上げています。「単なる懐古としてではなく、現在につながる問題として、老人たちのはたして来た役割を考えて見たくなった」(あとがきより)という姿勢からは多くを学びました。

『転がる香港に苔は生えない』は、1997年の香港返還前夜の2年間を描いた記録。人への好奇心と洞察力がすごく、20世紀末に一度だけ旅したことのある自分には懐かしくもあり、同時に現在の香港への複雑な思いもよぎります。コロナ禍の最初の夏に電子書籍リーダーを購入して以来、読書時間が飛躍的に増えました。古典から最新刊、再読したい本までが一つに収まる電子書籍は私にとって革命的でした。

中村真人さんおすすめの3冊

グレアム・ロレンス

Graeme Lawrence

グレアム・ロレンス

複数の日系企業勤務、異文化コンサルタントを経て、現在社内通訳者・翻訳者。静岡県立大学国際関係学部卒。2019年のSOASビジネス日本語スピーチ・コンテスト優勝。

元FBI交渉人が書いた『Never Split the Difference』は、銀行強盗や誘拐事件で磨いた交渉術のトリセツ。学問的なアプローチではなく、著者の実体験に基づいた技を学べます。ビジネスと私生活の両方に役立つ内容です。

次の『The Culture Map』は、異文化理解のための素晴らしいマニュアル。私が日本留学時代から携わっている分野なので、うなずきながら読んでいたビジネス書です。世界中の人々とコミュニケーションを取る人におすすめです。

最後は『カーネギー名言集』。対人スキルを上げるプログラムを開発したデール・カーネギーのリーダシップ育成コースを受講したばかりなので、最近同氏の名作を数冊読み直しました。80年前に書かれた本ですが、不安が募っているコロナ時代の今だからこそ必要かもしれません。戦前の人々の知恵が満載の作品です。パンデミックになってから、電子書籍を以前よりたくさん読むようになりましたが、最近「紙」の良さを再発見しました。理由の一つは、電子書籍だと内容があまり記憶に残らないから。先日、1年半ぶりに本屋に入ったら「この空間がいいな」とつくづく感じました。

グレアム・ロレンスさんおすすめの3冊

Never Split the Difference: Negotiating as if Your Life Depended on It

Chris Voss、Tahl Raz 著

Random House Business/Penguin

amazonで見る

The Culture Map

Erin Meyer 著

PublicAffairs

amazonで見る

新装版 カーネギー名言集

ドロシー・カーネギー 編、神島 康 訳

創元社

amazonで見る

原サチコ

Sachiko Hara

原サチコ

2001年ドイツに移住。04年東洋人として初めてウィーン・ブルク劇場の専属俳優に。以後、日本人唯一のドイツ語圏公立劇場専属女優として活躍中。現在ハンブルク・ドイツ劇場に所属。

ロックダウン中、私はスイスに住んでいて、『『ハイジ』の生まれた世界』を夢中になって読みました。この本では『アルプスの少女ハイジ』の作者、ヨハンナ・シュピーリの波乱万丈な人生、またハイジが生きた時代背景を掘り下げて解説しています。ドイツにまた戻ろうと決心した後にロックダウンが始まったので、この本を読んでまた違う角度からスイスを見ることができました。

身体的には野口晴哉先生の『整体入門』が役立ちました。実は幼い頃病弱だったのですが、野口整体のおかげで丈夫になった経験があります。特別な道具もいらず、自己治療力を高め、体も心も整えられるイメージですね。先生の考え方は今でも私の助けになっています。

お守り的な本としては、ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)が2017年にノーベル平和賞を受賞したときにスピーチをしたサーロー節子さんの『光に向かって這っていけ』。それ以前から私は広島原爆の記憶を伝える活動「ヒロシマ・サロン」を行っていますが、この本を読むと私の活動の意義を再確認することができ、勇気を与えてくれます。

原サチコさんおすすめの3冊

ハイジ』の生まれた世界: ヨハンナ・シュピーリと近代スイス

森田安一 著

教文館

amazonで見る

光に向かって這っていけ: 核なき世界を追い求めて

サーロー節子、金崎由美 著

岩波書店

amazonで見る

川合亮平

Ryohei Kawai

川合亮平

通訳者・翻訳者。著書に『なんでやねんを英語で言えますか?』(KADOKAWA)をはじめ、翻訳書などを多数出版。東京五輪のビジネス会議、俳優へのインタビューなど多岐にわたる通訳に携わる。

新型コロナの流行により、物語に現実逃避する重要性というのが増しました。なんだかよく分からないパンデミックな現実の傍らで、何もかも忘れて本の中のストーリーに没頭するのが、これまでにも増して個人的にとても重要な時間になりました。僕のおすすめは、アンソニー・ホロヴィッツの『The Word Is Murder』です。洋書ミステリーってこんなに面白いものなのかと衝撃を受けました。「洋書ミステリーを読む」という趣味以上の楽しみが増えるきっかけになった一冊です。

また村上春樹の「職業としての小説家」から、働くことに関してとても良い影響を受けました。それは僕が長らくフリーランスとして仕事をしており、人の仕事に対する姿勢、特にクリエイティブな仕事をしている方の仕事に対する日々のDiscipline(規律)に興味があるからです。

おなじみの人気シリーズより『Harry Potter and the Goblet of Fire』は、「血湧き肉躍る読書体験」というものを初めて味わった一冊です。それまで「そんなことホントにあるのかな?」と半信半疑でしたが、クライマックスまで本を置けませんでした。

川合亮平さんおすすめの3冊

The Word Is Murder

Anthony Horowitz 著

Arrow/Penguin

amazonで見る

村上敦

Atsushi Murakami

村上敦

ドイツ在住ジャーナリスト、環境コンサルタント。日本で土木工学部、ゼネコン勤務を経て、環境問題を意識し、フライブルクに留学。ドイツの環境・都市・エネルギー政策などを日本に紹介している。

伝説的な起業家であるピーター・ティールが母校スタンフォード大学で行った講義をまとめた『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』。そして、メルケル前独首相のアドバイザーとしても知られる文明評論家のジェレミー・リフキンによる『限界費用ゼロ社会』。この2冊は、気候変動・温暖化対策を推進する国際社会や、人口縮小社会に突入した日本において、過去に社会システムがどのような形で変革されてきたのかを考える際に参考になる本でした。今後の見通しについて、自身の意見を持ちやすくするための良書といえると思います。

また、1972年に地球の限界に警鐘を鳴らしたことで話題となった『成長の限界』は、私自身が環境・工学・科学系のジャーナリストとして活動していく際に、何度も初心に立ち返って読み返している本。未来のことは誰も正確には予測できませんが、確からしい情報を提供するという生業においては、バイブルのような存在です。

村上敦さんおすすめの3冊

ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか

ピーター・ティール、ブレイク・マスターズ 著瀧本哲史 序文、関美和 訳

NHK出版

amazonで見る

限界費用ゼロ社会〈モノのインターネット〉と共有型経済の台頭

ジェレミー・リフキン 著、柴田裕之 訳

NHK出版

amazonで見る

成長の限界 - ローマ・クラブ「人類の危機」レポート

D・H・メドウズほか 著、大来佐武郎 監訳

ダイヤモンド社

amazonで見る

関口涼子

Ryoko Sekiguchi

関口涼子

1989年、第26回現代詩手帖賞受賞。1997年に渡仏し、自作のフランス語訳や日本文学書、マンガ作品の仏語訳も数多く手掛けている。2012年フランス政府から芸術文化勲章シュヴァリエを受章。

『料理と利他』はコロナ禍にオンラインで行われた、料理研究家と政治学者の対談。人とのつながりについて誰もが考え直す機会になった今だからこそ、人のために食べ物を作るとはどういうことかなど、日常に結びつく大事なテーマが掘り下げられています。

『最後の挨拶』は、シャーロック・ホームズの翻訳者だった父をもつ小林エリカが自らの家族をモデルに紡いだ物語です。コナン・ドイルと第一次世界大戦、広島の原爆投下、東日本大震災などがデリケートな線でつながれ、歴史における人々の死、そして個人にとっての死において、文学にできることが語られます。

『離れがたき二人』はシモーヌ・ド・ボーヴォワールの自伝的小説で、若き日に結んだ女性同士の友愛、自由への渇望、そして、女性が自分らしく生きようとすることの難しさが、みずみずしい筆致で描かれています。今から100年ほど前の物語ですが、現在でも女性が自分自身の人生を選び取ることがどれほど難しいかを考えると、この本は今なお、いや今だからこそ読まれる意義をもつと思います。

関口涼子さんおすすめの3冊

離れがたき二人

シモーヌ・ド・ボーヴォワール 著、関口涼子 訳、名久井直子 装丁

早川書房

amazonで見る

ペトル・ホリー

Petr Holy

ペトル・ホリー

1997年カレル大学日本学科卒業後、国費留学生として日本へ。駐日チェコ共和国大使館一等書記官兼チェコセンター東京初代所長を経て、チェコ文化発信サイト「チェコ蔵」をオープン。

『シブヤで目覚めて』はチェコ文学新人賞を総なめした小説家アンナ・ツィマの鮮烈なデビュー作。自分の「想い」があらゆる場所に同時に存在し、プラハと東京が重なり合います。欧州と日本の両方を知って、住んでいる皆さんだからこそ読んでいただきたい新世代幻想ジャパネスク小説です。

『火の鳥ときつねのリシカ』は子どもの頃、祖父や母親によく読み聞かせてもらったチェコの童話や民話など24話が1冊になっている本。それに加えてチェコで活躍するイラストレーター、出久根育さんの挿絵もとってもすてきです。昔話は民族の知恵と勇気が詰まっているのでおすすめします。

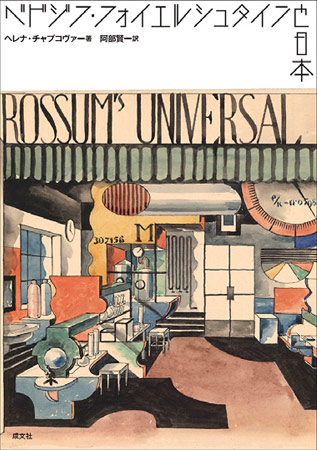

そしてプラハで1920年代のプラハ美術の最先端の舞台美術を手がけていたチェコの建築家・美術家フォイエルシュタインについて書かれている『ベドジフ・フォイエルシュタインと日本』。彼は日本のモダニズム建築への貢献を果たし、チェコではジャポニスムの実践など、国際交流を通して驚くべき偉業を成し遂げました。このような交流が生み出す大切さを改めて感じることができる本です。

ペトル・ホリーさんおすすめの3冊

シブヤで目覚めて

アンナ・ツィマ 著、阿部賢一、須藤輝彦 訳

河出書房新社

amazonで見る

火の鳥ときつねのリシカ

出久根育 著・イラスト、木村有子 編集・訳

岩波書店

amazonで見る

ベドジフ・フォイエルシュタインと日本

ヘレナ・チャプコヴァー 著、阿部賢一 訳

成文社

amazonで見る

ふたりぱぱ みっつん

FutariPapa Mittsun

ふたりぱぱ みっつん

ブロガー、YouTuber、翻訳家。スウェーデン人の夫と同国の法律の下結婚し、その後、代理母出産により男児を授かる。スウェーデンの文化やLGBTQ、育児などについて発信している。

『チャックより愛をこめて』は、黒柳徹子さんが30代で全ての仕事をキャンセルし、1970年代の米ニューヨークへと1年間留学した時のエッセイです。当時の文化が爆発しているような独特なニューヨークの雰囲気が、徹子さんの純粋な目を通して生き生きと描かれます。

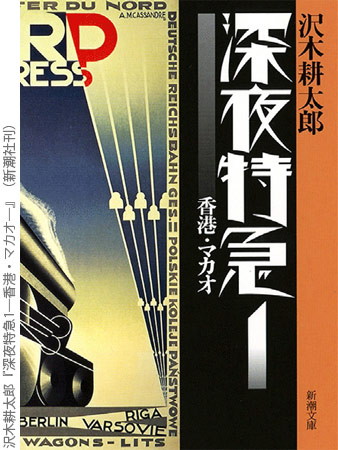

『深夜特急』は、著者の沢木耕太郎さんが香港からロンドンまで寄り合いバスで旅をするお話。1996〜98年に大沢たかおさん主演で制作されたドラマに、当時15歳くらいだった僕はぐいぐい引き込まれ、原作も一気に読みました。本の中では「また一つ自由になれた気がした」といった表現がよく出てくるのですが、30代でインドを旅した時はまさにそれを体感しましたね。若い頃は、これらの本を通して海外に憧れつつも、まさか自分が移住するとは思ってもみなかったので、今となっては不思議な感じです。

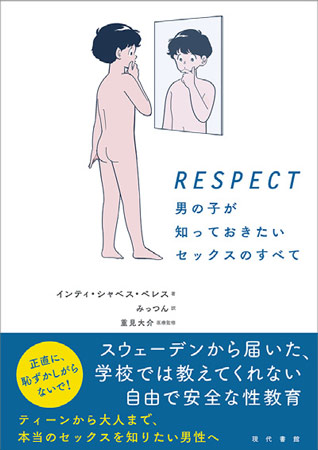

そして『RESPECT』は、10代の男の子向けに書かれた愛と性、性的同意についてのスウェーデンの本で、今回初めて邦訳を手掛けました。タイトルに「リスペクト」とあるように、相手の存在自体をリスペクトすることで、セックスの相手だけでなく、他者と共存していくために必要なスキルや考え方を改めて学ぶことができる一冊です。

ふたりぱぱ みっつんさんおすすめの3冊

RESPECT 男の子が知っておきたいセックスのすべて

インティ・シャベス・ペレス 著、みっつん 訳

現代書館

amazonで見る

編集部スタッフがピックアップ!【番外編】コロナ禍でこころに残った1冊

本特集で選りすぐりの本を紹介してくださった12人の方々のように、私たちドイツニュースダイジェストスタッフも、この約2年間でさまざまな本を読んできた。最後に編集部3名が、コロナ禍に読んだ本の中で特に印象的だった1冊をそれぞれ紹介する。

編集部(島)

外界に触れるような好奇心をかき立てる1冊

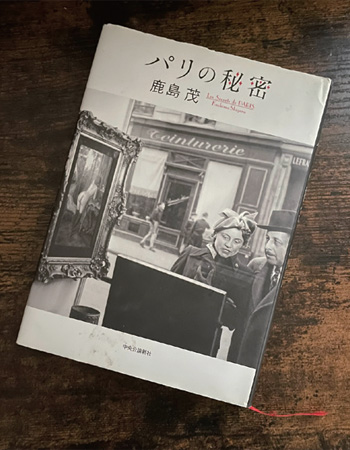

外出制限中、はじめの方は映画やドラマを楽しんでいたものの、1カ月もすると気乗りしない状態に。ある日、本棚を掃除していると、奥の方から以前集めていた鹿島茂さんの本が出てきました。その中で立ったまま1時間ほど夢中で読んでしまったのが、『パリの秘密』です。

この本では、パリの通りの名前やファサードについている大きな物体まで、一度は見たことがあるけれど由来は知らない、という雑学的な約70テーマを解説しています。子どものように「なぜ?」とあらゆることに疑問を抱く鹿島氏は、ほかの本でもそうですが、フランスの歴史から調べてとことん解明。難しいテーマでも独自の視点でユーモラスにかみ砕き、面白さを引き出す天才なのです。動画は受け身で一方的な刺激がありますが、本は外界に触れるような好奇心をかき立てるものだと実感しました。

編集部(真)

自分の感性を見つめ直せる1冊

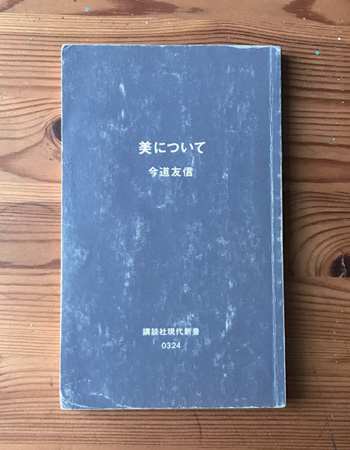

美学者・哲学者である今道友信さんの著書『美について』は、大学生の時から何度も読み返している本です。自然や芸術作品の美しさに圧倒されたり、誰かと過ごす時間を永遠のように感じたり……人間が感じる「美しい」という感覚が丁寧に分析されています。自分の視野や心が狭くなりそうなときに読みたくなる本で、コロナ禍でも何度かページを開きました。何より今道さんの文体が美しく、いつかこんな風に日本語を書けるようになりたいなぁと、かねてから憧れています。

ちなみに今道さんは『愛について』という本も執筆されていて、そちらはパートナーとケンカをしたときなどに読むと、哲学的に自己反省できるのでおすすめです(笑)。これらの本を通して「美」や「愛」の何たるかが分かるわけではありませんが、それらについて考えてみることの面白さを味わえます。

編集部(穂)

創作の楽しさを思い出させてくれた1冊

![シンジケート[新装版]](/newsde/images/tokushu/1161/13-03.jpg)

シンジケート[新装版]

穂村弘 著、高橋源一郎 解説、ヒグチユウコ 絵、名久井直子 装丁

講談社

amazonで見る

これまで短歌の世界には全く興味がなかったのですが、コロナ禍に歌人の穂村弘さんの型破りでチャーミングな歌の数々に出会って、一気に引き込まれました。「体温計くわえて窓に額つけ「ゆひら」とさわぐ雪のことかよ」。これは穂村さんの有名な一首。口語文体の三十一文字(みそひともじ)から、はしゃぐ子どもの姿、そして雪景色が浮かぶと同時に、結句でくすっと笑えて、現代短歌の奥深さが感じられます。この一首も収録されている同氏の第一歌集『シンジケート』が、2021年に新装版で登場。新鮮な感性の短歌はそのままに、穂村さんの頭の中をのぞき見るような表紙と、どこかのページにあめの包み紙が挟まっている(⁉)独特の装丁が魅力的な1冊です。2021年は自分でも500首ほどの短歌を詠みましたが、この歌集に影響されて生まれた歌もあり、改めて創作の楽しさを思い出すことができました。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

テンペルホーフ公園の滑走路跡は、開放的な雰囲気が魅力

テンペルホーフ公園の滑走路跡は、開放的な雰囲気が魅力 ハンブルク駅現代美術館の広大なエントランスホール。ダイナミックなインスタレーション作品が引き立つ

ハンブルク駅現代美術館の広大なエントランスホール。ダイナミックなインスタレーション作品が引き立つ

大観覧車もアトラクションとして稼働予定

大観覧車もアトラクションとして稼働予定 元ジェットコースターは散策道に

元ジェットコースターは散策道に Eierhäuschen周辺エリアの完成イメージ

Eierhäuschen周辺エリアの完成イメージ 2021年12月8日、ショルツ政権発足時の記念撮影

2021年12月8日、ショルツ政権発足時の記念撮影

1月29日にデュッセルドルフで行われた、ワクチンの接種義務化に反対するデモ

1月29日にデュッセルドルフで行われた、ワクチンの接種義務化に反対するデモ 現在稼働している風力発電設備のほとんどは北ドイツに集中しており、バイエルン州とバーデン=ヴュルテンベルク州の設置数を増やすことが急務

現在稼働している風力発電設備のほとんどは北ドイツに集中しており、バイエルン州とバーデン=ヴュルテンベルク州の設置数を増やすことが急務 1月18日、ベアボック外相は就任後初めてロシアのラブロフ外相と会談した

1月18日、ベアボック外相は就任後初めてロシアのラブロフ外相と会談した

![シンジケート[新装版]](/newsde/images/tokushu/1161/13-03.jpg)