スーパーでの買い物に役立つ! ドイツの基本食材まとめ

ドイツニュースダイジェストの人気記事である「食材事典」シリーズでは、肉や野菜をはじめ、パンやお菓子など、さまざまなドイツの食材や料理をカテゴリー別に解説してきた。本特集では、そんな「食材事典」から、パンやソーセージをはじめ、ドイツの食を語る上で欠かせない基本の食材をご紹介。ドイツ生活を始めたばかりの人も、ぜひスーパーでの買い物に役立てて!

(文:ドイツニュースダイジェスト編集部、画像:iStock.com)

パン

現在、ドイツで登録・申請されているパンの種類は、地域特有のパンなどを含めると3000種類以上といわれる。ここでは、ドイツでよく目にする基本的な種類をピックアップ。

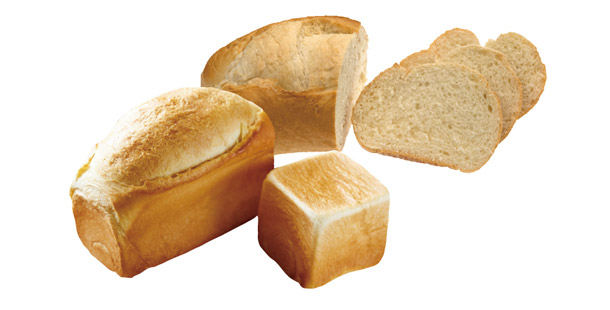

大型パン

ヴァイツェンブロートWeizenbrot

小麦粉を90%以上使用して作られた種類。ヴァイツェンブロートまたはヴァイスブロート(Weißbrot)と呼ばれる。弾力があり、柔らかい食感が特徴。日持ちはしないため、購入後は早めに食べきるのがベスト。

ミッシュブロート Mischbrot

小麦粉とライ麦粉を同じ分量だけ使用した種類。小麦粉により中はしっとりとしており、サワー種のほんのりとした酸味があるため、調理パンとしてさまざまな食事に合わせることができる。

ロッゲンブロート Roggenbrot

ライ麦粉を90%以上使用したパン。ライ麦粉の割合が高くサワー種が使われるため、酸味が強く感じられる。表面が硬くて噛み応えがある食感のため、薄くスライスして食べるのが一般的。保存性に優れており、小麦粉をメインに使用しているパンよりも食物繊維が多く含まれているのがポイント。

小型パン

カイザーゼンメル

Kaisersemmel

シュニットブロートヒェン

Schnittbrötchen

カイザーゼンメル(左)とシュニットブロートヒェン(右)の味わいにはプレーン以外にもケシの実やゴマなどが上部にまぶしてあるものも。小さいサイズのパンを一般的にはブロートヒェンと呼ぶが、バイエルン州ではゼンメルと呼ばれている。

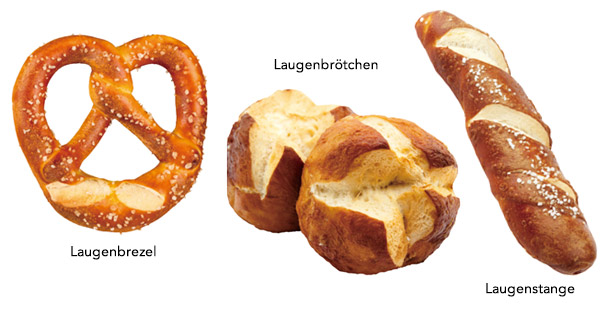

ラウゲンプレッツェル

Laugenbrezel

ラウゲンブロートヒェン

Laugenbrötchen

ラウゲンシュタンゲ

Laugenstange

ラウゲンとは、焼く前に水酸化ナトリウム水溶液に生地をくぐらせることで、表面が特徴的な茶色に仕上がったスタイルのパン。ビールの祭典オクトーバーフェストやビアホールでも販売されているプレッツェル(左)をはじめ、小型パンのラウゲンブロートヒェン(中)、スティック状のラウゲンシュタンゲ(右)などがある。

ドイツパンのおいしい食べ方

ライ麦粉の割合が高くなるにつれて、上に載せる具材は味が強いものを選ぶと良い。ヴァイスブロートならチーズやハムなどでシンプルに、ロッゲンブロートならサラミやスモークサーモン、クリームチーズなどと合わせてみよう。穀物がぎっしり詰まったパンなら、バターをたっぷり付けてシンプルにいただくのも◎。サンドイッチを作る際には、ヴァイスブロートと黒パンを合わせて食べるのも、味わいのバリエーションが増えるので、ぜひ試してみて。

パンの保存方法

購入したパンをすぐに食べない場合は、乾燥を防ぐためにビニール袋(パンの保存用ビニール袋もある)に入れる。食べる前にトースターなどで温め直すと、味わいがよみがえる。食べきれなかったパンは、スライスして小分けにし、冷凍室で保存するのがおすすめ。味の質が落ちてしまうので、冷蔵庫で保存するのは避けよう。

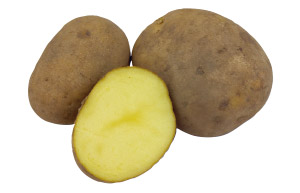

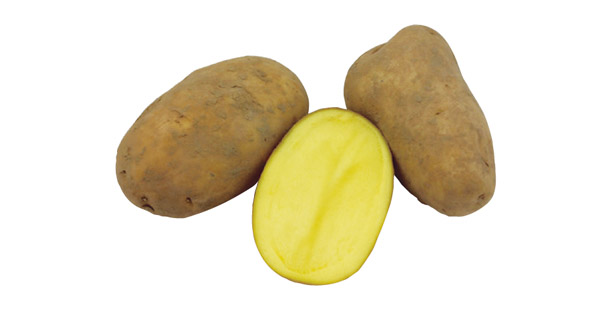

じゃがいも

ドイツ料理に欠かせない存在であるじゃがいも。ドイツには70以上もの国産のじゃがいも品種があり、調理法によって主に下記の3タイプに分けられている。

【硬】煮崩れしないタイプ

FestkochendAnnabelle, Bamberger Knolle, Belanaなど

茹でたり、炒めたり、オーブンで焼くなど、どんな調理方法でも形が崩れにくい。皮付きのまま調理した際、調理中に皮がむけないのも特徴。じゃがいもに含まれるでんぷんの量は平均14%と少ない。ドイツではサラダに利用されることが多いため「ザラート・カルトッフェルン」(サラダ用じゃがいも)と呼ばれることも。

【中】煮崩れしにくいタイプ

Vorwiegend festkochendeAmbo, Augsburger Gold, Jelly, Quartaなど

約15%のでんぷんを含み、品種によって硬めから少々柔らかくなるものまでバラエティ豊か。ポメス(フライドポテト)やマッシュポテトなどの付け合わせから、シチューやキャセロールなどのメイン料理、カルトッフェルズッペ(じゃがいものスープ)などのサイドメニューまで、幅広い調理法の料理に利用することができる。

【柔】煮崩れしやすいタイプ

Mehlig kochendeAckersegen, Finka, Marabel, Reichskanzlerなど

約16.5%のでんぷんが含まれており、水分が少なめ。とろみのあるカルトッフェルズッペや、ピューレ、クヌーデル(じゃがいも団子)、ニョッキ、マッシュポテトなど、潰してペースト状にして調理するのが一般的。餃子の具材に混ぜたり、コロッケのタネとしてもおいしくいただけるので、日本食にもマッチする。

ドイツでよく見る野菜

スーパーでよく見かけるけど、どうやって調理すれば良いのかいまいち分からない、日本ではなじみのない野菜。その活用法はさまざま。調理方法を知り、料理のレパートリーに加えてみて。

白アスパラガス Spargel

春季限定で市場に出回る白アスパラガスは高級な野菜。ゆでたシュパーゲルにオランデ-ズソースをかけていただくスタイルをはじめ、スープやオーブン焼きなどさまざまな楽しみ方がある。

フェンネル Fenchel

豊かな芳香を持ち、株・葉・茎・種全てが使えるフェンネルは、魚との相性が抜群。特にスパイスの効いたフェンネルシードは香り付けに使用するのに最適かつ、ハーブティーに使われることも。

コールラビ Kohlrabi

カブのような丸い実のコールラビは、葉(茎部分)を切り落とし、皮を剥いで中の白い部分を使用する。シチューやスープなど煮込み調理に用いたり、グラタンにしたりしてもおいしい。

チコリー Chicorée

甘さの中にほんのりとした苦味を感じるチコリーは、生のままサラダに入れて食べたり、葉を一枚ずつちぎって魚介のマリネを載せてオードブルに使ったりするほか、天ぷらにしても◎。

キャベツ

ドイツのキャベツ(Kohl)には、キャベツに白菜、ケール、芽キャベツなど、さまざまな種類がある。特にキャベツの種類は用途によって変わってくるので選ぶ際は要注意!

円すい形キャベツ Spitzkohl

円すい状の尖がった形。結球内の葉は程よく詰まっているため、日本のキャベツの食感に最も近い。キャベツの千切りやお好み焼きなど日本食との相性が良いのはこのタイプ。

白キャベツ Weißkohl

一般的にザワークラウト用として使われるキャベツで、結球内に葉が隙間なくぎっしりと詰まっている。硬くて切るのが困難なため、通常の調理には向かないタイプ。

白菜 Chinakohl

ドイツ語で「中国キャベツ」の意味を持つ白菜は、ドイツのスーパーでも定番の野菜。日本の白菜とほとんど変わらない味わい。

ケール Grünkohll

日本では青汁でおなじみのケールは、冬になると生でスーパーに出回ることも。特に北ドイツでは冬季の定番として、お肉料理の付け合わせに登場することが多い。

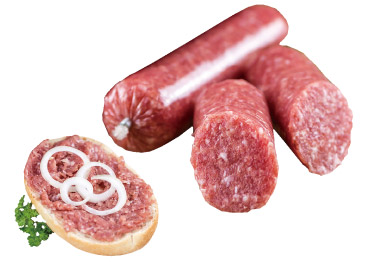

ソーセージ

じゃがいもやパン、ビールと共にドイツで愛されているソーセージ。約1500ものバリエーションがあるといわれており、地域に根付いた品種が数多くそろうのも特徴だ。

フランクフルト Frankfurter Würstchen

地域:フランクフルト

別名:Wiener Würstchen

おいしい食べ方:80度のお湯で8分煮る。マスタードを付けて。

日本人になじみ深い、長さ15~20センチの細長いソーセージ。パリッとした噛み応えが特徴。

白ソーセージ Weißwurst

地域:ミュンヘン

別名:Münchner Weißwurst

おいしい食べ方:ボイルした後、皮をむき、甘いマスタード(Süßer Senf)を付けて。

仔牛肉と豚の脂身にハーブや香辛料を混ぜて作る。鮮度が命の柔らかいソーセージ。

テューリンガー Thüringer Rostbratwurst

地域:テューリンゲン州

おいしい食べ方:カリッと焦げるまで焼き、マスタードを付けて。

15世紀から作られている伝統的なソーセージ。にんにくとキャラウェイ、マジョラムなどが混ぜ込まれている。

ニュルンベルガー Nürnberger Rostbratwurst

地域:ニュルンベルク

おいしい食べ方:玉ねぎと酢で煮込む「Saurer Zipfel」もおすすめ。

脂肪分が多くジューシーな小ぶりのソーセージ。マジョラムの味がアクセントになっている。

メット Mett

おいしい食べ方:パンに塗るのが王道。ネギトロ丼のようにご飯と一緒に食べても。

保存処理をした生の豚ひき肉(Mett)を使用した、スプレッドタイプのソーセージ。胡椒などの香辛料で味が付いており、みじん切りの玉ねぎが入っているものもある。

ハム

ソーセージ同様、種類が豊富なドイツのハム。パンやチーズと一緒に食べたり、サラダやパスタに使ったりと、さまざまなバリエーションを楽しもう。

調理ハム Kochschinken

ジューシーな味わいでさまざまな料理に合わせやすい一般的なハム。生ハムに比べ、水分を多く含むため購入後は早めに消費するのが良い。野菜やハーブのほのかな風味が感じられるものや、蜂蜜を使用したマイルドな味わいのものなど、バリエーションも多種多様。

生ハム Rohschinken

生ハムは、熟成させることによってほかのハムにはないアロマが感じられるのが特徴。塩漬けして乾燥させるタイプ(Luftgetrockneter Schinken)と、加工せず薫製するタイプ(Räucherschinken)がある。前者は、ゆっくりと時間をかけて乾かすため、気候が温暖な南欧の地域での生産が主流。また、後者は、より寒く湿った地方での生産が適している。

鶏ハム / 七面鳥ハム Geflügelschinken (Hähnchen Schinken) / Putenschinken

鶏肉から作られたハムは、さっぱりとした味わいとヘルシーさが特徴。種類には胸肉(Brust)を使用したもの、サラミなどさまざまなタイプがある。トルティーヤサンド、サラダの具材などフレッシュなままいただくのがおいしい。

ラクスハム Lachsschinken

サーモン(Lachs)から作られているわけではなく、豚の背肉や背脂肉が「サーモン」と呼ばれていること、マイルドでほのかな塩気を感じられるなど味わいがサーモンに似ていることからこのように名付けられた。さまざまな種類のパンと相性が良いのでサンドイッチのほか、パスタやスープの具材としても使える。

チーズ

欧州一の牛乳生産量を誇るドイツ。国民1人当たりのチーズの年間平均消費量は、なんと24.6kg!スーパーマーケットの棚にはありとあらゆるチーズが並んでいるので、さまざまな種類を試してみよう。

ハードチーズ Hartkäse

Emmentaler, Bergkäse, Chesterなど

長期保存が効き、コクのある深い味わい。水分は少なく、脂肪分は45~50%。薄切りにして味わうか、すり下ろして料理に使う。熟成期間は3カ月以上で、1年以上熟成させるものも多い。低温殺菌牛乳から作るチーズは、より早く熟成し、マイルドな味になる。

スライスチーズ Schnittkäse

Gouda, Edamer, Tilsiter, Wilstermarschなど

柔軟性があり、薄くスライスするのに向いている。脂肪分は20~50%。最低でも5週間は熟成させる。棒状、球状、ブロック状など形もさまざま。乾燥を防ぐためにワックスなどのコーティング材で覆われているものもあり、食べる際に取り除く。

セミハードチーズ Halbfester Schnittkäse

Halbfester SchnittkäseSteinbuscher, Edelpilzkäse, Butterkäse, Weißlackerなど

スライスチーズよりも柔らかい。脂肪分は30~60%。羊、山羊の乳から作るフェタチーズは、ギリシャ産のものだけが「フェタ」と名乗ることができ、ドイツでは同じ製法のチーズはSchafskäse、Balkankäse、Hirtenkäseなどの名称で販売されている。

ソフトチーズ Weichkäse

WeichkäseCamembert, Brie, Romadur, Limburger, Münsterkäseなど

カマンベールのように皮を白カビで覆い熟成させたものと、表面が黄色や赤茶色で湿っているリンブルガーなど、大きく2種類に分類される。20~60%の脂肪分で、中身はクリーミーで柔らかい。最低でも4週間熟成させる。

フレッシュチーズ Frischkäse

Quark, Schichtkäse, Rahmfrischkäse, Doppelrahmfrischkäseなど

熟成させず、牛乳を凝固、脱水したもの。水分が多く、保存期間は短い。ハーブ入りなどバリエーションが豊富。ドイツの食卓でおなじみのクヴァルクは、軽く酸味があり、口当たり滑らか。

お肉を注文してみよう! 精肉コーナーで役立つドイツ語

ドイツ料理といえば、ザ・肉! スーパーではさまざまな種類の肉を手に取れるが、日本との違いといえば、豚や牛の薄切り肉、骨なしの鶏もも肉が売っていないことなど。精肉コーナーでは、必要な量だけ買えたり、肉のスライスなどにも対応してくれるので、ぜひ注文してみよう。

❶ 肉の種類

- 牛肉 das Rind

- 子牛 das Kalb

- 子羊 das Lamm

- 豚 das Schwein

- 七面鳥 die Pute

- 鶏 das Hähnchen

- ガチョウ die Gans

- カモ die Ente

❷ 肉の部位の呼び方

- ひれ肉 das Filet

- 首肉 der Nacken

- 胸肉 die Brust

- バラ肉 der Bauch

- 肩肉 die Schulter

- もも肉 der Schenkel

- もも肉、牛のそともも die Keule

- (豚・子牛・羊などの)あばら肉 das Kotelett

- ひき肉 das Hackfleisch

- レバー die Leber

❸ 要望を伝える

- 500gください 500 Gramm, bitte.

- (ソーセージなど)5本ください 5 Stück, bitte.

- 骨を取ってください Ohne Knochen, bitte.

- 皮を取ってください Ohne Haut, bitte.

- 薄切りスライスにしてください Dünne Scheiben, bitte.

※「wie Schinken」(ハムのように)など、具体的に薄さのイメージを伝えると良い

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック 特集

特集