「第九」初演200周年記念ベートーヴェンの人生と

受け継がれる交響曲第9番

1824年5月7日、ウィーンでベートーヴェンの交響曲第9番が初演されてから、今年でちょうど200周年。日本では「第九」として親しまれ、年末のコンサートをはじめ、今でも世界各地で演奏され続けている名曲中の名曲だ。そんな記念年にベートーヴェンの人生を振り返るとともに、実は日独交流の懸け橋ともなった「第九」に残されている数々のエピソードに注目する。(文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

参考:本誌1114号特集「私たちが知らないベートーヴェンの素顔」、本誌1074号特集「音楽が繋ぐ日本とドイツの絆」

Ludwig van Beethoven

(1770-1827) ハイドン、モーツァルトと並び、ウィーン古典派を代表する作曲家。宮廷音楽家ではなく、貴族から援助を受けてフリーランスとして活躍。聴覚を失うなどの苦難を克服し、傑作を数多く残した。その後現代に至るまで、多くの音楽家に影響を与え続けている。

ベートーヴェンを知る9つのエピソード

1スパルタで酒癖の悪い父親に育てられた「神童」

1770年12月16日ごろ、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンはボンの宮廷音楽家のヨハンと宮廷料理人の娘のマリア・マグダレーナの間に生まれた。幼い頃よりスパルタな父親から音楽教育を受けていたベートーヴェンは、楽器と一緒に部屋に閉じ込められたり、夜遅くまで練習させられたりしたこともしばしば。また、ピアノのほかにオルガン、ヴァイオリン、ヴィオラなども演奏できたという。コンサートデビューしたのは実際には7歳のときだったが、父は息子をより「神童」に見立てるため6歳と年齢を偽わり、ベートーヴェン自身もそう信じていたとか。父親はパーティー好きの浪費家で、酒癖も悪かった。一方、優しかった母親はベートーヴェンが16歳のときに死去。母親の死後、家族を支えたのはベートーヴェンだった。

故郷ボンの生家

Beethoven-Haus Bonn

ベートーヴェンハウス

ベートーヴェンの故郷ボンに残っている生家が、現在は博物館として公開されいてる。実際に使用していた楽器や楽譜が展示されているほか、音楽ホールも設備。2020年に生誕250年を迎えたことを機に、新しいエリアがオープンした。

Bonngasse 20, 53111 Bonn

www.beethoven.de

2 自由と平等を愛した本の虫

ベートーヴェンは学校に行く時間がほとんどなく、子ども時代をほぼ音楽だけに捧げていた。しかし、音楽以外にもさまざまなことに興味を持ち、1789年からボン大学の哲学科の講義を受けたり、友人たちとボンの書店に通い、政治や芸術の本を読んだりしていたという。フランス革命(1789-1799)が起こったこの時代に、ベートーヴェンは自由と平等に価値を見出したといわれる。1792年にウィーンに移った後も本に囲まれた生活を送り、生涯にわたってさまざまな分野で知見を広めた。ある日の日記には「5時半から朝食までの時間はいつも勉強」と書き残している。

3隠し子の噂も?恋多きベートーヴェン

生涯独身だったことで知られるベートーヴェンだが、実はずっと家族をもつことを夢見ており、女性関係についてはさまざまな逸話が残っている。30歳のときに恋をしたジュリエッタ・グイチャルディは、「月光ソナタ」の名で知られる「ピアノソナタ第14番」(1801年)を捧げたことで有名だ。また最も知られている「エリーゼのために」(1810年)の「エリーゼ」は、39歳のときに婚約したテレーゼ・マルファッティではないかといわれる。そして、ベートーヴェンは「不滅の恋人」(Unsterbliche Geliebte)に宛てた手紙を書いており、その人物は一体誰なのかは、ベートーヴェン最大の謎の一つである。ピアノを教えていたヨゼフィーネ・ブルンスヴィックという説が最も有力で、彼女との間には隠し子がいたという噂も……。いずれにしても、現在に至るまで真相は分かっていない。

「月光ソナタ」の譜面

「月光ソナタ」の譜面

431歳、ハイリゲンシュタットで遺書を書く

1802年、ウィーン近郊のハイリゲンシュタットに住んでいたとき、かの有名な「ハイリゲンシュタットの遺書」が書かれた。ベートーヴェンが31歳のときである。すでに患っていた難聴が回復する見込みはなく、最愛のジェリエッタ(前述)が別の男性と結婚したことで絶望のどん底に突き落とされ、死を覚悟したのだった。遺書は2人の弟に宛てたもので「私の死後に読み、私の意志通り取り計らってくれ」と記されていた。しかし、遺書はポストに投函されることはなく、56歳で亡くなった後に机の引き出しの中から見つかっている。遺書には、自分の才能を十分に発揮する機会がなかったことを悔やみ、死がもう少し遅く訪れることを望んでいる旨も書かれており、結局は生き続けたいという気持ちが勝ったのかもしれない。

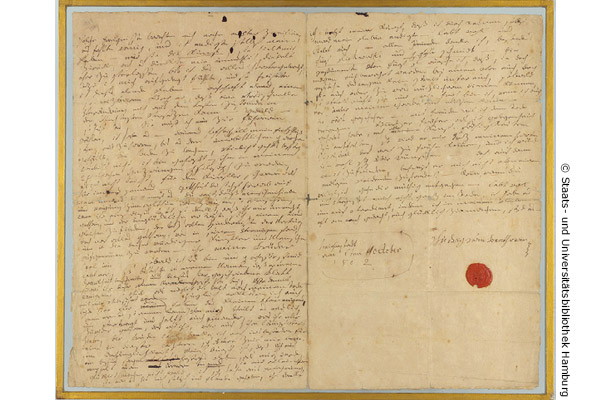

1802年に書かれたハイリゲンシュタットの遺書

1802年に書かれたハイリゲンシュタットの遺書

遺書が書かれた家

Beethoven Museum

ベートーヴェン博物館

1802年に遺書を書いた家が博物館として保存されている。2017年のリニューアルオープンで展示面積が2倍以上に拡張され、さらに見応えのある展示に。ワイン産地として有名なこのエリアにある、「ベートーヴェンの散歩道」を散策するのもおすすめ。

Probusgasse 6, 1190 Wien

www.wienmuseum.at

5「超」が付くほどのかんしゃく持ち?

ベートーヴェンはその気難しそうな見た目からも、気性が荒く短気なことで知られている。使用人が少しでも気に入らないことをすると、怒りで本や食べ物を投げつけることもあり、しばしば使用人たちを解雇したという。そんなベートーヴェンの性格がよく分かる有名なエピソードがある。共和主義を目指したフランスのナポレオン・ボナパルトをたたえ、ベートーヴェンは交響曲を「ボナパルト」と名付けた。ところが、ナポレオンが皇帝に即位したことを知って激怒し、表紙を破り捨ててしまったのだ。それが「英雄」(エロイカ)と名前を変えた交響曲第3番(1804年)。しかしこれは作り話という説もあり、本当のところは分からない。そんなベートーヴェンだが、意外にも友だちは多かったそう。もちろん、友人たちもベートーヴェンから怒りをぶつけられることがあり、扱い方に困っていたようだ。

6引越しは34年間で少なくとも52回

ベートーヴェンが生きた時代は、頻繁に引越すことは今日よりも一般的で、住宅は家具付きが基本だった。とはいえ、ウィーンに暮らした34年の間に、分かっているだけでも街中で24軒、夏場を過ごす郊外では29軒の家に移り住んだというのは、異常である。理由は定かではないが、ベートーヴェンは田舎や自然を愛していたため、5~10月はウィーンではなく郊外の村や小さな街に行き、毎年違う家に滞在したという。田舎の美しい風景が描かれた交響曲第6番「田園」(1808年)は、自然豊かなハイリゲンシュタットに住んでいる間に作曲された傑作だ。

1901年に描かれた、田舎道を散歩するベートーヴェンの肖像画

1901年に描かれた、田舎道を散歩するベートーヴェンの肖像画

7病的なほどワインとコーヒーが好き

ドイツといえばビールだが、ベートーヴェンがよく飲んでいたのはワイン。ベートーヴェンは、ワインの酸味が強かったり甘味が少なかったりすると酢酸鉛を入れていたという。なぜなら、本物の砂糖は高価だったのだ。もちろん鉛は体に悪いため、ベートーヴェンの数々の不調はワインの飲み過ぎが原因ではないかともいわれている。また、もう一つお気に入りだった飲み物がコーヒー。こだわりの強かったベートーヴェンは、カップ1杯分のためにご丁寧に豆を60粒数え、専用のコーヒー器具を使って自分自身で入れていた。ところがあるとき、健康のためにコーヒーはドクターストップがかかってしまったそう。

8基本的にいつも不健康

ベートーヴェンが完全に耳が聞こえなくなったのがいつであるのかは分かっていない。難聴の症状が出始めたのは1801年ころといわれており、耳鳴りが絶えず、次第に楽器の音や歌声が聞こえなくなっていった。しかし、ベートーヴェンは1806年までそれを隠し通そうと必死だった。さまざまな治療や当時登場したばかりの補聴器なども試したが、回復することはなくますます悪化してしまう。交響曲第9番(1824年)を作ったときは全く耳は聞こえなかったが、初演では自身が指揮をし、大喝采を浴びたことに気付かなかったという逸話もある。また、聴覚以外にも健康に問題があり、慢性的な頭痛や腹痛、リュウマチなども患っていた。

ベートーヴェンのラッパ型補聴器

ベートーヴェンのラッパ型補聴器

9葬式に2万人が参列

1826年秋、ベートーヴェンは肺炎を患い、肝臓にも問題を抱えていた。肝臓病の原因は、ワインの飲みすぎではないかと指摘されている。やがてお腹に水腫ができ、何度か手術をして水を抜き取ったものの一時的に痛みがなくなっただけで、ベートーヴェンはどんどん衰弱していった。そして、1827年3月26日の午後、ベートーヴェンは56歳で息を引き取った。葬式はその3日後だったにもかかわらず、各人に招待状が送られ、当日は学校も閉鎖された。参列者の数は2万人に上ったといわれており、新聞でも大きく報じられたという。日の目を見ることなく一生を終える作曲家もいるが、ベートーヴェンは同じ時代を生きた人々にとっても偉大な音楽家であり、当時その死がどれほどセンセーショナルな出来事だったかが伝わってくるエピソードだ。

ベートーヴェンのデスマスク

ベートーヴェンのデスマスク

「第九」がつなぐ日本とドイツの絆

1918年6月1日、徳島県鳴門市・大麻町(当時の板東町)にあった板東俘虜収容所でベートーヴェン交響曲第9番が、日本はもとよりアジアで初めて全曲演奏された。鳴門市では毎年6月1日を「『第九』の日」として、6月の第1日曜日に演奏会を開催してきた。その活動は日本のみにとどまることなく、ドイツで「『第九』里帰り公演」が行われたことも。国境を越えて紡がれる日独の交流を探る。

取材協力・資料提供:鳴門市ドイツ館、鳴門市役所『第九』ブランド化推進室

徳島オーケストラのメンバー

徳島オーケストラのメンバー

そもそも「第九」はどんな作品?

ベートーヴェンの九つ目にして最後の交響曲である「第九」は、1822年から1824年にかけて書かれた。最終楽章に詩人フリードリヒ・フォン・シラー(1759 - 1805)の「歓喜の歌」を用い、交響曲として初めて合唱を取り入れたことは、音楽史において重要なマイルストーンとなった。初演は1824年5月7日、当時ウィーンの宮廷歌劇場であったケルントナートーア劇場で行われ、センセーションを巻き起こした。「第九」はしばしば平和のシンボルとして演奏され、今日も人々を魅了し続けている。2001年には、ユネスコの記憶遺産プロジェクトである「Memory of the World」に登録された。参考:ユネスコホームページ、KABINETT「RESOUND Beethoven 9 | 200 Jahre Beethovens Neunte」

「第九」初演の歴史を紐解く板東俘虜収容所の奇跡

鳴門市とドイツの交流の起源は1917年までさかのぼる。1914年に始まった第一次世界大戦で、英国と同盟を組んでいた日本がドイツに宣戦布告。ドイツ兵が東アジアの拠点としていた中国・青島を攻略した「青島の戦い」により、約4700名ものドイツ人捕虜が日本各地の収容所に送られた。そのうちおよそ1000人が徳島県板東町にあった板東俘虜収容所に収容されることになる。

世界大戦当時、敵勢である外国人たちに対し劣悪な住環境で過酷な労働を強いるような強制収容所があったなか、板東俘虜収容所は規則の範囲内でドイツ人捕虜たちに自由を与え、地元民との交流も許した模範的な収容所だった。

このような配慮には、板東俘虜収容所の所長を務めていた松江豊寿の存在が大きかった。彼の父親は明治維新の反乱軍であった会津藩の出身であったことから、松江所長本人も汚名を受けながら苦しい生活を送っていたというバックグラウンドを持っていたため、敗者が味わう屈辱を痛いほど理解していたのだ。そのため、施設が閉鎖されるまでの間、徹底した人道的管理の下、ドイツ兵捕虜に自由を与え、住環境の改善に尽力した(本誌1000号参照)。

文化活動を通じて育まれる日独の絆

松江所長の自由を重んじる方針に加え、徳島が四国88カ所霊場を巡る「遍路」の文化が根付く土地柄もあり、住民たちは「お接待」といわれるおもてなしの心を大切にする風習があった。そのことから、地元の人々はドイツ人捕虜たちを「ドイツさん」と親しみを込めて接し、多くの場面で交流を図っていたという。畜産や製パンの技術指導、スポーツや芸術の指導など、捕虜たちは自国の技術や文化を板東町の人々に伝えた。

また、板東俘虜収容所内での活動としては、所内新聞「ディ・バラッケ」の定期発行、菓子店や商店街を営むなどの商業活動、日本ではまだ珍しかった鉄棒や鞍馬、組体操といった競技を取り入れたスポーツ活動、オーケストラや合唱団を結成し演奏会を開いたり、地元民向けの音楽教室を開くなどの音楽活動に精を出していた。

上記の活動の中でも特に活発だったのが、音楽活動だった。以前、音楽隊に所属していた捕虜たちを中心に結成されたのが、パウル・エンゲル率いるエンゲル・オーケストラと、ヘルマン・ハンゼンが指揮を執る徳島オーケストラだった。彼らは週に1度のペースで定期演奏会を開き、ここで生活をしていた約2年10カ月の間に100回以上、約300もの楽曲を演奏したという。定期的に開催される演奏会は、ドイツ人捕虜たちにとって心のよりどころでもあったようだ。

野外音楽堂で演奏する徳島オーケストラ

野外音楽堂で演奏する徳島オーケストラ

1918年6月1日「第九」初演を迎えて

このように精力的な音楽活動を続けるなか、定期演奏会の一環として1918年6月1日に行われたのがベートーヴェン「第九」のアジア初となる全曲演奏会だった。板東俘虜収容所には男性しかいなかったため、本来であれば女性パートであるソプラノ部分を男性用に編曲したり、収容所にない楽器をオルガンで代用して演奏したりするなど、工夫を重ねての試みとなった。

当時、世界各地で争いが起こっていたなか、「alle Menschen werden Brüder」(全ての人々は兄弟になる)という歌詞の一節に代表されるような平和や愛という普遍的なテーマを含む「第九」が選ばれたことは異例のこと。しかし、板東俘虜収容所での生活環境や地元の人々とのふれあいによって、国境を越えたつながりを感じずにはいられない出来事ではないだろうか。

また、演奏会のプログラムには、ベートーヴェンやヨハン・シュトラウスが作曲した楽曲が多く含まれており、ベートーヴェンの音楽の精神性と、シュトラウスの音楽の娯楽性がドイツ人捕虜たちにとって必要なものだったのではないかと考えられている。

『第九』アジア初演プログラム

『第九』アジア初演プログラム

演奏は収容所内で行われたため、板東町の人々が実際に演奏を聴くことはできなかった。しかし西洋音楽の発展に貢献した徳川頼貞が初演から2カ月後に第1楽章の演奏を収容所で聴き、感銘を受けたことを自身の著書『薈庭楽話』で明かしたことから、1940年代頃に「第九」の初演について多くの人に広く知られるようになった。

「第九」初演のキーパーソン、ヘルマン・ハンゼン

指揮者として徳島オーケストラ(後にMAK オーケストラに改称)を率い、「第九」初演を成功へ導いた重要な人物が、前述のヘルマン・ハンゼンだ。自由な活動が許可されていたとはいえ、祖国ドイツから遠く離れた日本ではまだまだ楽器や楽譜が乏しかった状況下でも、演奏会を重ねるごとに自身のオーケストラを立派な楽団へとまとめ上げ、在任中には36回もの演奏会の指揮を務めた。

彼が開催する演奏会は異国の地で暮らす捕虜たちに娯楽を与えるだけでなく、彼が紡ぐ楽曲の数々には、音楽を楽しむことの幸せや内面的な高揚を与えてくれるような要素もあったという。徳島俘虜収容所新聞「徳島アンツァイガー」には、以下のような人物評が掲載されており、彼が板東俘虜収容所内で多くの人から慕われていた人物であったことがよく分かる。

「夏になると通俗的な音楽の演奏会が定期的に行われ、明るく軽やかなメロディーが爽やかな空気を運び、冬になると古典音楽に傾倒する傾向にあった。彼の活動の頂点をなすものは、疑いもなく6月1日に行われた『第九』の演奏と、ワーグナーのコンサートだろう。ハンゼン氏のような有能な音楽家にしても、何の苦労もなく活動できる類のものではなく、小さな作業を苦労しながら根気よく続けることが必要だったことだろう。そして何より仕事に対して真心を持った人物だった」

「第九」が演奏された講堂

「第九」が演奏された講堂

脈々と受け継がれる現在の「第九」の姿

100年以上の時を経た現在も鳴門市で行われている「第九」の演奏会。毎年行われるようになったのは、1982年5月15日の鳴門市制施行35周年・鳴門市文化会館落成式記念行事として、第1回目のベートーヴェン「第九」交響曲演奏会が開催されたことがきっかけだった。この演奏会後、市民からの「あの感動をもう一度」という声に応える形で演奏の継続が決定。以降、板東俘虜収容所で行われた『第九』のアジア初演の日にちなんで、6月1日を「『第九』の日」とし、毎年この時期に演奏会を行っている。また、ドイツでも定期的に「『第九』里帰り公演」が行われ、ドイツ兵捕虜の子孫も演奏会に駆け付けるなど、日本のみならずドイツでもその歴史が語り継がれている。

鳴門市では板東俘虜収容所の史実を通して歴史的背景や友愛の心を理解し、この地が「第九」のアジア初演の地であることに誇りを持ち郷土を感じられるよう、若い世代にも受け継いでいく。こうして100年前に始まった日独の絆は、今、次世代へとつながれていく。

過去の「第九」演奏会の様子。2024年で40回目を迎える

過去の「第九」演奏会の様子。2024年で40回目を迎える

ヘルマン・ハンゼンの略歴

若き日のヘルマン・ハンゼン

若き日のヘルマン・ハンゼン

| 1886年11月26日 | シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州グ リュックスブルクで生まれる。ドイツ最北の街フレンスブルクで育ち、シュテッ ティン(現在はポーランドの都市)で音楽を学ぶ |

|---|---|

| 1904年5月 | 18歳の時に海軍に入隊 |

| 1909年10月 | 23歳の時に負傷のため一時軍を離れ、12月に原隊復帰 |

| 1914年11月 | 28歳で青島「膠州海軍砲兵大隊(MAK)第3中隊」に所属、一等音楽兵曹として音楽隊の指揮を執る。その後、徳島県・板東で俘虜生活を送るなか「徳島オーケストラ」(後に「MAK オーケストラ」と改称)を率いる |

| 1918年6月1日 | 32歳の時に板東俘虜収容所でアジア初となる「第九」の演奏で指揮者を務める |

| 1919年8月 | 故郷であるシュレスヴィヒ=ホルシュタイン州の帰属を決定する住民投票のため33歳の時にドイツに帰国 |

| 1920年 | 帰国後の34歳の時に市の広報係、秘書官、参事などを務める |

| 1925年 | 39歳の時に声楽クラブ「フェニックス」に参加し、この年の指揮者に選ばれる |

| 1927年3月13日 | 病気のため死去。享年40歳。墓には楽器が刻印された(現存はしない) |

「第九」にまつわる日・独の物語

ベートーヴェン最後の交響曲であり、世界平和への願いや博愛の精神が込められた第4楽章「歓喜の歌」に代表される「第九」。1824年の発表から200年近くの時を経た現在もなお、多くの人々に愛され続けている。世界中の誰もが知っているこの「第九」によって紡がれる四つの物語を紹介しよう。

1年末コンサートの定番となった「第九」

日本では冬の風物詩として、年末コンサートの定番プログラムである「第九」。その始まりは諸説あるが、戦後間もない1940年後半に日本交響楽団(現在のNHK交響楽団)が、12月に演奏したことで、年末の「第九」演奏会が一般的に認知されるようになった。混乱が続く世界情勢のなか、当時喜びや博愛精神に満ちあふれたこの楽曲を聴いた人々から好評だったため、それ以降、年末に「第九」を演奏するようになったといわれている。一方、欧州では年末にメンデルの「メサイア」を演奏するのが定番だ。ただ、ドイツのライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団では、 第一次世界大戦が終結した1918年の年末に平和への願いを込めて「第九」を演奏して以来、大みそかにこの楽曲を演奏することがおなじみとなっている。

「第九」を演奏するライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(2023年)

「第九」を演奏するライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(2023年)

2欧州連合のシンボルとなった「第九」

欧州連合(EU)のシンボルには、サークル状に黄金の星が12個あしらわれた欧州旗、EU創設を祝う5月9日のヨーロッパの日、「多様性の中の統合」(United in diversity)を掲げたモットーなどがある。そしてさらに、世界的な平和への願いを込めたベートーヴェン「第九」の4楽章「歓喜の歌」が欧州市民のアンセムとなっている。1972年にオーストリアの指揮者、ヘルベルト・フォン・カラヤンによって編曲された「歓喜の歌」が、欧州評議会によって「欧州の歌」として発表され、1985年にミラノで開かれた欧州理事会(EU首脳会議)において「EUの歌」として承認された。「EUの歌」は加盟国の国歌ではなく、あくまでもEUの基本的な価値をたたえる曲という位置付けになった。

1980年代に「第九」を指揮するカラヤン

1980年代に「第九」を指揮するカラヤン

3ベルリンの壁崩壊と自由と祈りを込めた「第九」

1989年11月10日、冷戦の終わりを告げる歴史的な出来事であるベルリンの壁崩壊を祝すため、同年のクリスマスに米国出身の指揮者であるレナード・バーンスタインを筆頭に、著名な音楽家たちがベルリンに集結した。オーケストラを構成したのは、ドイツのバイエルン放送交響楽団やレニングラード・キーロフ劇場、シュターツカペレ・ドレスデンをはじめ、ニューヨーク交響楽団、ロンドン交響楽団やパリ管弦楽団など国内外からメンバーが集まった。第二次世界大戦時にドイツと敵国として戦った国々からもオーケストラが加わるなど、世界平和の実現に向けた第一歩となった。このコンサートでは第4楽章の歌詞にある「Freude」(喜び)を「Freiheit」(自由)に変えて歌われた。

1989年12月25日にベルリンで「第九」を演奏したバーンスタイン

1989年12月25日にベルリンで「第九」を演奏したバーンスタイン

4長野オリンピックで世界へとつないだ「第九」

1998年に長野県で開催された冬季オリンピックの開会式のフィナーレを飾った「第九」。長野を中心にベルリン、中国、シドニー、ニューヨーク、ケープタウンの五つの拠点で、同時に第4楽章「歓喜の歌」を合唱するという史上初となる一大プロジェクトが行われた。当日は今年2月に亡くなった世界的指揮者の小澤征爾氏が長野県市民文化館でオーケストラ、コーラス、ソリストを前にタクトを振り、その映像と音声を衛生中継で5大陸に届けるという試みだった。それに合わせて計1000名もが合唱する迫力のステージは、現在でも語り継がれている。時差や気象状況による衛生中継の切断など、多くの不安を抱えながらも成功したこの演奏は、世界に日本の技術の進歩を発信するのにも一役買った。

長野オリンピック開会式の一幕

長野オリンピック開会式の一幕

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック