10月3日、ドイツは22年目の統一記念日を迎える。1989年11月9日、ベルリンの壁の上で熱い抱擁を交わす人々の映像を、世界中の人々が見守った。当時ドイツに住んでいた人には身近な、そして日本に住んでいた人にはどこか遠い国での出来事に思えたことだろう。ベルリンの壁はどうやって開かれ、それから約1年を掛けて旧東西ドイツはどのように統一されたのか。

壁はなぜ開かれたのか

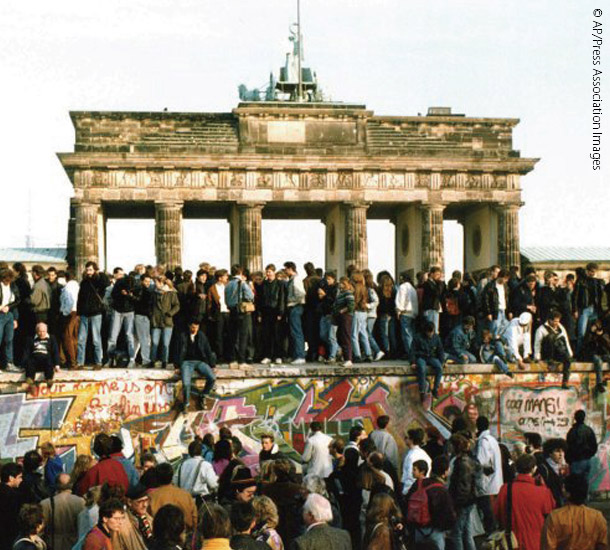

11日10日、ベルリンの壁崩壊を祝うためにブランデンブルク門周辺に集まった人々。当時のベルリン市長モンパーは「ドイツ人は世界で一番幸せな国民だ」と叫んだ。

11日10日、ベルリンの壁崩壊を祝うためにブランデンブルク門周辺に集まった人々。当時のベルリン市長モンパーは「ドイツ人は世界で一番幸せな国民だ」と叫んだ。

「壁がなくなるのは、ドイツとヨーロッパの情勢が根本的に変わるときです。そうなることを確信しています。しかし、私が生きているうちにそうなるかどうかと言われれば、自信がないと言うほかありません」※1

西ベルリン市長、西ドイツ首相を歴任したヴィリー・ブラントは、1981年西ドイツの雑誌「シュテルン」(7月30日号)のインタビューにこう答えた。

しかしドイツ統一の流れは、ブラントの予想を上回る速さで進行した。1985年にソ連共産党書記長に就任したゴルバチョフはペレストロイカ(立て直し)とグラスノスチ(情報公開)をスローガンとする国内改革を実施し、それは東欧世界に波及した。1989年夏、先んじて複数政党制を導入したハンガリーは、オーストリアとの国境を開放。すると、東ドイツの体制に愛想をつかした市民が、ハンガリーとオーストリアを経由して西側へ逃れ始めた。その他のルートを含め、1989年の1年間に6万人もの市民が、西側へ脱出した。

1989年10月9日、ライプツィヒでのデモ行進をきっかけに、民主化運動は東ドイツ全域に広がり、その波を抑えきれないと判断したドイツ社会主義統一党(SED)の指導部はベルリンの壁を開放した。その映像が衛星放送を通じて全世界に流されたのである。

急がれた統一

東西ドイツ内の行き来が自由になると、東ドイツ市民の関心は改革から統一へと移った。ドイツ統一をめぐっては、2つの方式が考えられた。1つは東西ドイツが対等な立場で統一を実現する方式、もう1つは西ドイツが東ドイツを吸収する方式である。

当時の西ドイツ首相ヘルムート・コールは、東西ドイツの段階的な統一を構想していたが、西ドイツが東ドイツを吸収する方式に切り換えた。統一を急がねば、東ドイツから西ドイツへの市民の流入を抑えきれず、東ドイツ側の社会や経済に影響が出ると判断したためである。

1990年には、西ドイツと第2次世界大戦の戦勝国である米ソ英仏の間で外相会談が開かれ、ドイツ統一の国際的な枠組みについて話し合われた。そこで、ドイツ統一のための最終条約が締結され、10月3日にこの条約が発効。ついに東西ドイツは統一された。

高い買い物?

ドイツ統一には、どのくらいの費用が掛かったのだろうか? 東ドイツでは、社会主義経済の下、インフラの整備に十分な投資が行われていなかった。穴だらけの道路、レンガがむき出しの家を修理するには莫大な費用が掛かる。その上、国営企業が抱える借金の返済も降り掛かる。ある経済研究所の調査によると、1991~95年に旧西ドイツから旧東ドイツに送り込まれた資金の額は約9900億マルク。日本円にすると69兆円に相当する。2009年までを換算すると、公共部門を通じた移転支出だけで1兆6000億ユーロに上る。問題なのは、これだけの資金をつぎ込んでも、多くの旧東ドイツ地域の生活水準が旧西ドイツ地域のレベルに達しないことだ。

旧東ドイツ地域の若者は、未来と職を求めて旧西ドイツ地域へ移住した。2001年に旧東ドイツ地域における若い男女の比率を調査したところ、同年代のグループで男性100に対し女性は86.5だった。ドイツ全体では同指数が98であることを考えると、不自然な数字である。若い女性がより暮らしやすい生活や仕事を求めて、スイスや旧西ドイツ地域などへ移住したと考えられる。また、失業は職探しの競合者とみなされた移民に対する排斥感情を招き、極右政党への共感を呼びやすい。ドイツ統一は22年経った今も、多くの問題をはらんでいるのだ。

東西ドイツ統一前のベルリンの特異な事情

壁の向こう側

1960~61年にかけて、東ドイツは市民の流出を防ぐため、西ベルリンとの間に壁を築いた。西ベルリンは壁に囲まれ、東ドイツの海に浮かぶ小島のようだった。1980年代の東西ベルリンの様子を見てみよう。

東ベルリンの地図

西ベルリンは空白で何も書かれていなかった。では、東ベルリンの市民は壁の向こう側がどうなっているのかをまったく知らなかったのかというと、そうでもない。西側の物質的繁栄を、ちゃんと知っていたのだ。

東ベルリン市民も見ていたものとは……

多くの東ベルリン市民が西側のテレビ放送を観ていた。親戚のつてを頼って西ドイツのテレビを入手したり、自宅にあるテレビを改造したり、あらゆる工夫を凝らして西側の放送を受信していた。

西ベルリンから西ドイツに行くには

途中下車が禁止された3路線の鉄道、途中停車が禁止された3本のアウトバーン、または飛行機で、東ドイツを通過して西ドイツまで行かなければならなかった。ベルリンから最も近い西ドイツの町まで175㎞であるのに対し、ポーランドとの国境へは64㎞しかなかった。

西ベルリン便の航空会社は

ルフトハンザではなく、米・英・仏のいずれかの国の航空会社が運航していた。ドイツ統一まで、ベルリンは米ソ英仏が共同統治する占領地という位置付けだったためだ。

連帯税 Der Solidaritätszuschlag

ドイツ統一後、旧東ドイツ圏の経済状態が思わしくなかったため、国全体の立て直しのために1991年7月1日に導入された。当初は所得税の7.5%であったが、現在は所得税の5.5%である。ドイツ統一が完遂され、必要ないと判断されれば廃止される予定。納税者からは不満の声もあり、長年、合憲であるかどうかが裁判所で話し合われている。<参考>

■ ※1「現代史ベルリン」永井清彦(朝日新聞社20.01.1984)より引用

■ 「20世紀ドイツ史」石田勇治(白水社20.07.2005)

■ 「住まなきゃわからないドイツ」熊谷徹(新潮社25.03.1997)

■ taz.de "Frauenmangel in Ostdeutschland" (13.08.2005)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ルートヴィヒスブルクの「ナチス犯罪追及センター

ルートヴィヒスブルクの「ナチス犯罪追及センター サイモン・ヴィーゼンタールがウィーンに設立した

サイモン・ヴィーゼンタールがウィーンに設立した