ドイツでも、日本と同じように少子高齢化が問題となって久しい。また、シリア内戦の影響を受け、ドイツへ来る難民が急増してから約1年が経つ。この社会を揺るがす二つの問題を一挙に解決するため、労働力として難民を社会に迎え入れることに期待を寄せる声もある。今回は、ドイツの人口構成という切り口から、少子高齢化の実態とその解決方法について考えてみたい。欧州の中心に位置するドイツは流入・流出ともに「移民」の存在が人口問題に直結するようだ。

現在のドイツ人口の実態

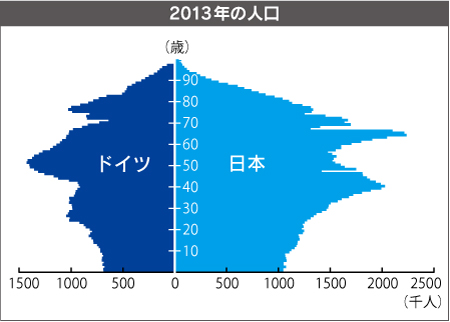

世界には現在、70億人を超える人々がいるといわれる(国連人口基金2011年調べ)。うち、ドイツには全人口の1%強に当たる8120万人が住んでおり、その数、日本の人口の約64%である。2013年の人口の年齢別資料を見てみよう。人口の側面からドイツにとって重大な事件がいくつか起こったことがうかがえる。

2013年の人口

まず、資料作成当時18~22歳の人が生まれた1991~1995年は、ほかの世代と比べて若干人口が少ない。その原因として考えられるのは、1990年に東西ドイツ再統一がなされ、特に旧東ドイツにおいてはそれまでのイデオロギーが180度転換するという事態になったこと。市民に不安感が広がったと想像できる。

次に1959年~1976年までの17年間にも及ぶベビーブーム(第二子以降も含む)で、40〜60歳代の人口は非常に多くなっている。一方、1945年から1949年までの第二次世界大戦後には出生数が減少し、70歳前後に谷がある。日本では終戦後1947年からベビーブームが起こり、1971年にはその子供たち世代の第二次ベビーブームがあったが、ドイツでは第二次世界大戦後、出生率が長期間落ち込み、ベビーブームが始まるのが遅く、その後、長い期間ブームが続いている。このように人口推移が社会情勢と密接に関係していることは興味深い。

ドイツと日本の共通点

ドイツと日本の人口構成を比較すると、男女構成比、低い出生率、比較的長い寿命と大変に似ている特徴がある。つまり、ドイツは日本と同じように社会全体の高齢化が懸念されており、現在のままでは、2040年にはドイツの人口の40%以上が65歳以上となる。高齢化によって問題となるのは、経済の先細りと社会保障制度である。この解決策として重要なことは、いかに若い年齢層を増加させるかということ。この若者の増加には当然、出生率の向上が必要不可欠である。しかし、子どもを持たないこと(Kinderlosigkeit)を選択する若年層の増加により早急な解決は望めず、長期的な改革が必要である。そんな中、注目されているのが社会への移民の取り込みなのだ。

ドイツと日本の人口構成

ドイツの移民の取り込みの将来

近代のドイツの移民の歴史は「alteingesessen」という古くからの定住者、特別な保護と支援を受ける4つの少数派と呼ばれる少数デンマーク人(5万人)、北ドイツのフリース人(6万人)、ドイツ・ポーランド国境地帯のラウジッツのソルブ人(6万人)、ドイツのシンティとロマ(70万人)から始まっている。その後、ドイツは第二次世界大戦を経て南欧やトルコからの移民を労働者として積極的に受け入れてきた。その結果、現在ドイツ国内には1640万人以上の移民をルーツとする人々が暮らしている。

2014年には、134万人がドイツに移住しており、その数は2015年には中東からの難民も加わって200万人にまで増大。一方、2014年には76万6000人、2015年では推計で110万人がドイツから他国へ移住した。ドイツへの移住の数とドイツからの移住の数の差から純粋な増加をみると2014年は57万4000人、続く2015年は90万人と約1.5倍の定住率となっている。

ドイツでは今、難民を将来の人口問題や社会保障制度を共に解決していく一員とするためにどうやって社会に取り込むのか、ということが議論されている。この大問題をどのように解決していくのか、ドイツ政府の腕の見せ所であり、かつ世界にとっても大きな意義のある試みになるのではないだろうか。

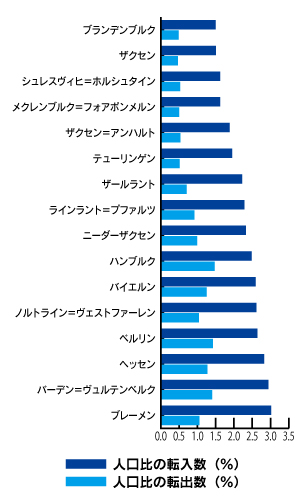

地域別の移民の数

ドイツ国内の移民の人口の分布はどうなっているのか。移住者数を州別に比較した数字をみてみよう。人口数では、ノルトライン=ヴェストファーレン州が多いが、ドイツへの移住先として移民の人口比のパーセンテージが高いのは、バーデン=ヴュルテンベルク州やヘッセン州など旧西ドイツの州であることが見て取れる。反対に少ないのは旧東ドイツであったブランデンブルク州、ザクセン州などである。

人口比の転出入数

一方でドイツから他の国へ移住した人々が人口のパーセンテージとして高いのは、ハンブルク、ベルリンをはじめとする旧西ドイツの州、少ないのはザクセン州やメクレンブルク=フォアポンメルン州をなどである。

この二つの比較から、移住する人々は安定を求めてより安定していると思われる州に向かうということが分かる。それは旧西ドイツであることが多いがその後去る人が比較的多く、旧東ドイツに到着した人々は、とどまる傾向がある。とどまる理由は、旧西ドイツと比べ、物価の安さや社会福祉サービスの空きなどがあると推測される。

人口統計学

Demografie

その国や地域に住む人々の総数のことを人口という。また、その統計を取って分析したり、人口を学問として扱ったりする場合は人口統計学(Demografie)という言葉を使う。性別、年齢、居住地、職業、学歴などの切り口がある。最近では、国家による将来の人口推定やそれを踏まえた社会の予想に使われるだけではなく、マーケティングに利用されることも多い。

<参考>

■ ドイツの実情

■ www.stat.go.jp/data/jinsui/ 日本の人口推移

■ http://dj-finanz.de ドイツにおける年金受取額概算

■ www.bmi.bund.de ドイツの少数民族について

■ ドイツにおける移民・民族問題の現状 ドイツ-日本研究所 四釜綾子

■ www.bamf.de ドイツ移民者亡命者庁

■ www.welt.de Wo Deutschland wächst

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ザウマーゲン

ザウマーゲン