ある日、家の郵便受けを開けてみると、見慣れない郵便物が入っていた。中身を確認すると、テレビとラジオに関するアンケートらしい。差出人は「GEZ」。GEZとは何の組織なのだろうか? どうやって私たちの住所を調べたのだろう? 疑問ばかりが残る……ということで、今回 はドイツに住んでいるあなたにきっと届く、GEZからの手紙とGEZの役割についてお話ししよう。

GEZは何の組織?

日本と同様にドイツにも公共放送がある。テレビはARDとZDF、ラジオはDR。これら公共放送(Öffentlich-rechtlicher Rundfunk)には主に2つの使命がある。ドイツ国内全域において放送が受信可能な送信インフラの整備と、政府やビジネス、宗教から独立した状態で、社会制度やサービスをわかりやすく国民に告知するというメディアの公共性を維持することだ。そのため、日本のNHKと同様に視聴者から受信料を徴収しているが、その料金を徴収する機関が「GEZ (Gebühreneinzugszentrale)」である。日本ではNHKが独自に受信料を徴収し、ラジオについては受信料が発生しないのに対し、ドイツでは、料金を徴収するための専門機関 GEZがあり、ラジオ受信に対しても支払いを義務付けている。

GEZ誕生の背景

1975年まで、ドイツでは公共放送の受信料は郵便局を通して徴収されていた。しかし、その方法は労働集約型で非常に多くのコストが掛かるものであったため、放送局が徴収費用を補てんしなければならない状況が続いた。そのため、受信料を効率よく徴収し、コストを抑えることを目的に76年、ついに受信料徴収専門のデータセンターGEZがケルンに設立され、料金徴収業務を郵便局から引き継いだ。

受信料の支払い対象は?

ドイツに来たばかりの人の多くは、郵送されて来るアン ケートによってGEZの存在を知ることになる。そして、冒頭の質問に戻る。「アンケートを送付する住所をGEZはどのように入手しているのだろうか?」

GEZによると、住民局(Einwohneramt)の住民登録情報と民間企業から購入した住所リストを照らし合わせて利用しているそうだ。アンケート形式ではあるが、テレビやラジ オなどの機器の所有や所有開始時期について聞いており、そこに記載された回答に基づいて受信料の徴収が始まると考えて良い。

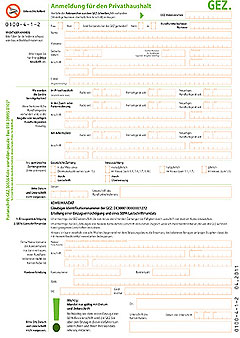

受信料支払い登録フォーム

GEZアンケートの役割

ラジオやテレビ、その他の受信機能を有する新装置を持つ家庭がすべて対象になる。「受信機能を有する新装置(Neuartige Rundfunkempfangsgeräte)」というのは、 放送の受信が可能な装置のことで、例えばPCやiPhone、スマートフォンなどのPDA (情報端末)がそれに当た る。実際の視聴頻度は問題とされず、受信機器の所有の有無により受信料の支払い義務が生じる。この辺り は日本のNHK受信料と同様である。

また、自営業者やフリーランサーとして受信機器を仕事で使用する場合は家庭用とは別に、別荘(Ferienwohnungen)に受信機器を所有する場合は自宅とは別に、さらに職場(Arbeitsplatz)に個人の受信機器を持ち込んでいる場合も、別途受信料の支払いが必要となる。

アンケートに答えないでいると、検査員の訪問を受けることになる。検査員は受信機器の有無を確認するだけで、現金や小切手は受け取らない。実際の受信料支払いは銀行振り込みや引き落としとなる。放送受信料に関する法令に反して未払いを続けた場合、1000ユーロ以下の罰金が課される。

生じている軋轢

ドイツ人の多くはGEZに対して、受信料の徴収方法が攻撃的で策略に満ちていると感じ、あまり良い印象を持っていないようだ。2013年から改定される料金表によると、現在受信機器1台ごとに課されている受信料が、1住居ごとに課されるように変更される(枠外記事参照)。住民登録に沿って料金が徴収されることになるので、これが将来的には各家庭に課される定額税のような扱いになるのではないかと危惧されている。また少額ではあるが、今までは課せられていなかった視覚・聴覚障害者への支払いが義務付けられることになり、反論を呼んでいる。

もう1つの不満は、有益な番組の減少である。民間放送局が得意とするタブロイド的な内容が増えてきていると、メディアジャーナリストは警鐘を鳴らす。

税金であれ、受信料であれ、強制的に徴収する側は徴収される側を完全に納得させることは難しい。公共放送がその使命を全うし、視聴者が納得してGEZに受信料を支払う日は来るのだろうか。

受信料一覧(2009年1月~ 2012年12月31日)

| 受信機器 | 1ヵ月 | 3ヵ月 |

| ラジオ | 5.76 ユーロ | 17.28 ユーロ |

| 受信機能を有する新装置 | ||

| ラジオと受信機能を有する 新装置 |

||

| テレビ | 17.98 ユーロ | 53.94 ユーロ |

| テレビとラジオ | ||

| テレビと受信機能を有する 新装置 |

||

| テレビ、ラジオと受信 機能を有する新装置 |

※ラジオには、車に搭載されているカーラジオも含まれる。 所有者の条件と州により、例外規定あり。

※PCもインターネット経由で受信が可能であるとして、受 信料徴収の対象となっている。裁判では、一部特例により、 PCへのGEZの課金は違法という判例が出ている。

● 支払い方法について

装置が設置されて受信が可能になった日の当該月から料 金が発生する。支払い方法は、四半期、半年、1年のいずれかの中から選択し、それぞれの期間の中日に、銀行口座から引き落とされる。

※一部免除規定あり(生活保護受給者、障害者、失業手当受 給者、亡命者で助成金受給者、両親と同居していない職業訓 練給付金受給者)。

NEW 受信料一覧(2013年1月~)

| 受信機器 | 1ヵ月 | 3ヵ月 |

| テレビ、ラジオと PC、PDA | 17.98ユーロ |

2013年1月1日より、受信料の料金徴収方法が改正され ることが決定している。これは、受信機能を有する新装 置(PCやPDA等)が増え、1950年来の料金システム が現状にそぐわないためである。受信機器1台ごとに受信料を課すシステムでは、その計算方法が複雑過ぎるのだ。2013年以降は、1住居ごとに受信料を課すシス テムに変更され、テレビ、ラジオ、PC、PDAのすべてを含めて17.98ユーロ/月とした。ラジオユーザーにとっては実質的な値上がりだが、約90%の市民はこの料金改定による影響を受けない。また、別荘と自営業者や 8人までの小規模事業者への優遇規定等も新たに盛り込まれ、5.99ユーロ/月となっている。

公共放送 Staatlicher Fernsehsender

ドイツでは第2次世界大戦後、1952年にNWDRによって公共放送が再開された。70年代まではARDとZDFの全国局とWDR、NDR、SWFなどの地方第 三局の計3局のみの放送だったが、84年にSAT.1とRTLが民間放送を開始した。フランクな語り口で放送される民間放送は多くの視聴者を獲得し、この時から公共放送と民間放送の競争が始まることとなった。<参考URL>

■ GEZ -Gebühreneinzugszentrale-(www.gez.de)

■ Der neue Rundfunkbeitrag(www.rundfunkbeitrag.de)

■ Kompakt Nachrichten(http://kompakt-nachrichten.de)

■ wir-alle-gegen-gez(www.wir-alle-gegen-gez.de)

■ NHK 日本放送協会(www.nhk.or.jp)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック