日本のニュースで性感染症が増えていると知りました。どのような接触で感染するのでしょうか? なかなか話題にしにくいテーマなので教えてください。

Point

- 日本で梅毒の患者数が急増中

- 性感染症の予防にはコンドームが効果的

- あなたが感染すると、パートナーにも感染

- 無症状で感染に気付かないことも

- 検査による早期発見、早期治療が大切

性感染症ってどんな病気?

● 感染のルートは?

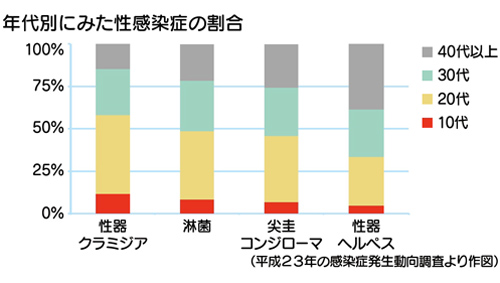

性感染症(STD)はあらゆる性行為によって感染します。単に抱き合ったり、手をつないだりといった、軽い皮膚の接触では感染しません。若い人にみられる「伝染性単核症」は、唾液を介するキスで感染することから、「キス病(Kusskrankheit)」とも呼ばれています。日本のみならず、ドイツでも性感染症の増加がみられ、クラミジアに感染する人は年間10万人、性器ヘルペスやヒトパピローマウイルス感染症は年間8万人いると報じられました。特に休暇中に感染する人が多く、旅先での行動に注意するよう呼びかけられています。

主な性感染症

● 性器クラミジア感染症

クラミジア・トリコモナスというウイルスによって発症するのが、性器クラミジア感染症(Chlamydiose)。男性は排尿痛、女性は下腹部の違和感がみられる程度で、無症状で進行することも少なくありません。放置しておくと男性は前立腺の炎症を、女性は子宮頸管炎や子宮内膜炎を起こすことがあります。治療には抗菌薬が用いられます。

● 淋菌感染症(淋病)

淋菌(Gonokokkus)による感染症です。男性の自覚症状は、排尿痛と尿に膿が混じる膿尿(Pyurie)。女性の場合はおりものの変化や出血がみられますが、症状が軽く、気づかないこともあります。不妊の原因になったり、生まれた新生児が淋菌性結膜炎を生じる可能性もあります。治療には、注射製剤の抗菌薬を用います。

● ヘルペス感染症(性器ヘルペス)

単純ヘルペスウイルス(I型、II型)によって起こります。外陰部のかゆみ、不快感に続いて、発熱と痛みを伴ったリンパ節の腫れ、小さな水疱、ただれが数多く現れます。症状が改善しても再発を繰り返すことがあります。抗ヘルペスウィルス薬を用いて治療します。

● 尖圭コンジローマ

尖圭コンジローマ(Feigwarzen、Feuchtwarzen、Genitalwarzen)の多くは6型、11型のヒトパピローマウイルス(子宮頸がんは16型、18型が多い)の感染で生じます。ほとんどの場合で生殖器、肛門周囲にくびれのある良性のイボができます。イミキモド軟こう、凍結療法、レーザー治療、外科切除などの治療法があります。

● ケジラミ症

多くはしらみ(Laus)の一種である「ケジラミ」(Filzlaus)が陰毛に直接接触することにより感染します。自然治癒の可能性はなく、剃毛や薬剤シャンプーで治療します。

● エイズ(HIV)

エイズ(後天性免疫不全症候群)はHIV患者の血液や体液と接触することによって感染します。感染後2~3週間して風邪のような症状が現れ、その後、数年から10年間は症状がないまま経過します(無症状期)が、実はこの時期に次第に免疫機能が低下していきます。そのため、通常はかからないような弱い感染症に罹患したり(日和見感染)や悪性リンパ腫を発症したりします。

梅毒

● 日本で急増する梅毒

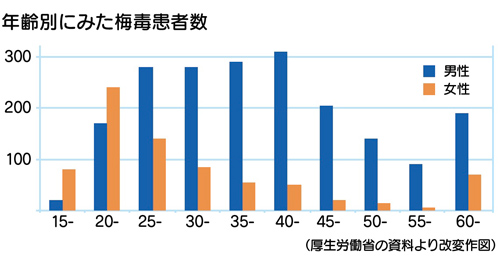

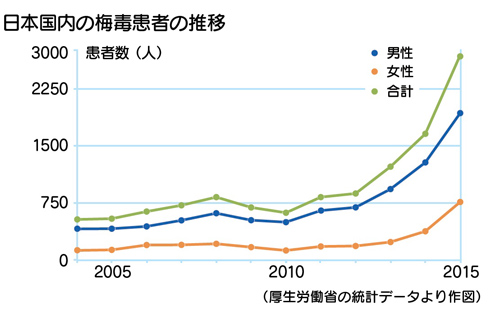

不治の病といわれていた梅毒(Lues、Syphilis)も、2010年頃までは日本国内の年間患者数が1000人を下回るほど減少傾向にあり、過去の病とみられていました。しかし、ここ数年の間に爆発的に患者数が増えている要注意の性感染症です。2015年に報告された梅毒の患者(Syphilitiker)数は数年前の4倍以上になっています(厚生労働省の統計より)。

● 梅毒の症状は?

病原体の梅毒トレポネーマによって発症する全身感染症です。病期により、多くの臓器を巻き込んで様々な症状を引き起こします。潜伏期は約3週間。初期の症状は硬いしこり、潰瘍ができ、いったん良くなるものの、2~3カ月後には身体の広い範囲に赤い斑点が現れます。自然に消えますが、3~10年後に再度症状が出てきます。さらに進行すると、脳や脊髄が侵され、麻痺などの障害が現れます。

| 梅毒の症状の推移 | ||||||

| 感染してから | 症状 | 経過 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1期 | 3週間 | 局所のしこりやただれ | 自然に消失 | |||

| 2期 | 2〜3カ月 | バラ疹 | 自然に消失 | |||

| 3期 | 3〜10年 | 結節性梅毒疹・ゴム腫 | 筋肉や骨を破壊 | |||

| 4期 | それ以降 | 脳や脊髄の障害 血管のダメージ |

機能性臓器障害 | |||

● 先天性梅毒

感染している母親の胎盤を介して胎児に感染します。妊婦健診で梅毒検査が行われるのはこのためです。症状がでる時期は個人差があり、乳児期の場合は2歳以降に、また小学校や思春期になって神経症状が現れる場合などあります。

性感染症を予防する基本

● Safer Sexという考え

コンドームを用いた「Safer Sex(安全なセックス)」の考え方が大切です。あなたが感染すれば、パートナーにも感染します。感染するような機会を経験し感染の可能性をぬぐいきれない時は、症状がなくとも一度医療機関に相談して検査を受けるようにしましょう。

● 早期発見、早期治療が大切

ほとんどは薬などによる治療が可能です。性感染症の中には放っておくと後年に合併症や後遺症が生じるものもあります。

● 何科を受診すればよいの?

男性は泌尿器科(Urologie)、女性は産婦人科(Gynäkologie)で診てくれます。最初から専門科に行くのがためらわれるときは、掛かり付けの医師(ハウスアルツト、Hausarzt/-ärztin)に相談し、紹介してもらいましょう。

● 予防注射はありますか?

唯一、子宮頸がんおよび尖圭コンジローマと関係するヒトパピローマウイルスに対する予防接種があります。日本では副作用の議論がなされていて、厚生労働省の定期接種に含まれているものの推奨はされていないという状況です。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック