広島・長崎原爆投下から75年 特別インタビュー

ヒロシマから世界へ

平和の種をまき続けて

第二次世界大戦の集結から75年を迎えた今年。戦争体験者の声を伝える記事やテレビ番組も多く見かけるが、5年後や10年後にはその機会は一体どれほどあるのだろうか。平均年齢83歳となった広島・長崎の被爆者のおひとりである森下弘さんは、世界平和巡礼などに参加し、ドイツでも平和活動を行ってきた。NHKBSプレミアムのドキュメンタリードラマ「Akiko’s Piano~被爆したピアノが奏でる和音」の被爆ピアノを救ったことでも知られる森下さんが、その体験と平和への思いを語ってくれた。 (Text:中村真人、取材協力:一般社団法人HOPE プロジェクト)

森下弘さん Hiromu Morishitao

1930年広島県生まれ。旧制広島県立広島第一中学、広島高等師範学校、広島大学文学部国文学科で学ぶ。大学卒業後、広島の県立高校の書道科の教諭に。後に島根大学、広島文教女子大学でも教鞭を執った。米国人の故バーバラ・レイノルズが立ち上げたワールド・フレンドシップ・センターに1965年の設立当初から関わり、1985年から2012年まで理事長を務めた。

森下弘さん Hiromu Morishitao

1930年広島県生まれ。旧制広島県立広島第一中学、広島高等師範学校、広島大学文学部国文学科で学ぶ。大学卒業後、広島の県立高校の書道科の教諭に。後に島根大学、広島文教女子大学でも教鞭を執った。米国人の故バーバラ・レイノルズが立ち上げたワールド・フレンドシップ・センターに1965年の設立当初から関わり、1985年から2012年まで理事長を務めた。

広島が修羅場となったあの日のこと

1945年8月6日の朝、広島第一中学3年だった森下弘さんは比治山(ひじやま)のたもと、鶴見橋の西側にいた。広島は近いうちに空襲を受けるだろうという予測から建物疎開(空襲時の被害を広げないために家屋を取り壊す作業)を急いでいた。

その日は2回目の建物疎開で、すでに倒した家の柱や瓦をどこに運ぶといった仕事の指示を受けていました。その時です。ものすごい爆風に襲われ、煮えたぎった巨大な溶鉱炉に投げ込まれたかのようでした。爆心地から1.5キロの地点です。私は気を失い、顔や手足に大火傷を負いましたが、同じ班の70人は結果的に全員助かった。もし仕事が始まって、裸になって作業をしていたら、みんな死んでいただろうと思います。

空は真っ暗で、不気味な静けさでした。しばらくして皆で連れられ、ゾロゾロと比治山に登りました。山の上から市内を見ると、街全体がなくなっていた。別の世界、次元に飛び込んだような感覚でした。やがて向こうから兵隊の群れがやって来ました。みんな申し合わせたように帽子の下から皮膚がずるっとむけて、手をもたげていて……。何事か分からないけれども、全く奇妙なことが起こったと思った。周りのお年寄りや女性たちは、みんな腰を抜かしたように「ナンマイダ、ナンマイダ」と言いながら怯えていました。

河原にはたくさんの死体がころがり、至るところで修羅場がありました。広島駅まで行って、自宅のあるその先の白島(はくしま)に入ろうとしましたが、熱風の壁に弾き返された。火が収まるまで駅裏の山の上で待って、ようやく夕方になってから鉄橋の枕木を渡って家へたどり着きました。しかし家はもうそこにはなく、郊外の知人の家を頼りにとぼとぼ歩いて、とっくに日が暮れたなかでたどり着き、そこで気を失いました。

数日後、父親が自宅の焼け跡を掘りに行くと、母親の骨を見つけました。頭の上から下まで押しつぶされて即死のような感じで骨になっていたそうです。あの日の朝、家の格子戸から母が私を見送っていたのを覚えています。それがさえない、どこかつまらなそうな表情だったのです。何かを予感していたのかもしれません。父と2人の妹は助かりました。

半年間、知人の家でお世話になりました。包帯を替えると傷口から膿がドロドロ出て、「痛いよ、痛いよ」と苦しみました。毎日死体を河原で焼くという噂を聞いて、「自分はいつ死ぬのだろうか」と思った。見舞いに来てくれた叔母は、火傷も傷も負っておらず元気そうに見えたのに、しばらく経って口から黒い泡を吐いて亡くなった。放射線障害のことなど当時は誰も知らず、「原爆の毒」といって皆が恐れていました。

半年後にバラックの校舎でやっと学校が始まりましたが、みんな「生き残って良かった」ではなく、「わー!」と叫び出したいような感じでした。先生方も含めて親しい人が亡くなり、1クラスが全滅した例もありました。自分たちはけがをして、食べるものもない。それまでは「天皇陛下のために」と信じ込まされ、歯を食いしばって作業に励んでいたのに、精神的なバックボーンを失ったことも苦しかったです。

大学で文学を学ぼうと思ったのは、すべてが崩壊するという寂寥(せきりょう)感にとらわれて、滅びないもの、ロマンの世界を求めていたからかもしれません。母親への愛情、そういうものへの憧れもありました。でも、途中で結核を患って死にかけ、卒業後も就職は難しい時期。父が書道の先生だったこともあり、途中から書道の単位を取って、この科目の教員になりました。

写真左)6歳の時に自宅の中庭で撮った家族写真、写真右)広島高等師範学校時代に。旧陸軍被服支廠校舎にて

写真左)6歳の時に自宅の中庭で撮った家族写真、写真右)広島高等師範学校時代に。旧陸軍被服支廠校舎にて子どもたちが平和巡礼を決意させた

高校の教師になった森下さんだが、さまざまな苦しみから、被爆体験を封印していた時期が続いたという。その心境に変化が生まれたのは、原爆を体験していない戦後生まれの世代が高校生になったぐらいの頃だった。

生徒の引率で平和記念資料館に行ったら、ケロイドのアルコール漬けなどの展示品を見た生徒が、私のそばで怖いと言っていた。私も顔にケロイドが残っていますから、授業中に生徒たちが自分の顔を時々注視しているのをふっと思い出し、それから教壇に立つのが怖くなって原爆の話を避けていました。そんな頃、東京の友人から「戦後生まれの高校生は、原爆についてどう感じているのか」という質問をされました。体験者であり、生徒たちと日常を過ごしている自分が彼らの思いを何も知らなかった。私はそれを恥じて、生徒たちの意識を調べてみようと思いました。

もう一つ、森下さんにとって重要な転機となるのは、1963年に長女が生まれたことだった。

原爆のあの日、広島駅の裏から鉄道のガード下を通って自宅に帰る途中に、真っ黒焦げの幼児の死体が転がっていました。泥まみれでミミズのように。自分の子どもの安らかな寝顔を見ていた時に、ふとあの真っ黒焦げの幼児がオーバーラップしたのです。「これはいけん」と。前向きに語っていかなければというきっかけになりました。

そんな時期、森下さんのもとに平和巡礼の話が届く。広島在住のバーバラ・レイノルズという米国出身でクエーカー教徒の女性が、1964年に「広島・長崎世界平和巡礼団」を組織して、核保有国を中心に8カ国、150の都市を訪れて核廃絶を訴える巡礼の旅を企画したのだった。

実はその少し前に高教組(高等学校教職員組合)を通じて「東ドイツの病院でケロイドを直す手術を受けてみないか」という招待を受けていたのですが、いくつかの理由から断念していました。外国に行くチャンスを逃して残念に思っていたこともあって、平和巡礼にぜひ参加しようと決意しました。

トルーマン元大統領と面会を果たす

参加した25人の被爆者(広島から19人、長崎から6人)は、医師、主婦、新聞記者などさまざまな立場の人から成り、森下さんは教員として参加。さらに学生の通訳が付いて総勢約40人の大所帯となった。最初に向かったのは米国。そこでは、原爆投下を決定したハリー・トルーマン元大統領と面会する機会も。

トルーマン氏と面会したのは、ミズーリ州のカンザスシティにあるトルーマン・ライブラリーの講堂でした。いろいろと話したかったのですが、氏には被爆者と会うことへの恥じらいや躊躇があったようです。それでバーバラさんが向こうの人と計らって、壇上には団長の松本卓夫先生だけが上がり、私たちはその下で様子を見ていました。「なぜ原爆を投下したのか」という質問には、「数十万の若い兵士を救うためだ。本土決戦になったらさらに多くの犠牲者が出ただろう」という説明を繰り返すだけ。私たちとしては「すまなかった」の一言が欲しかったですが、そういうやりとりはなかった。「戦争を終わらせるために仕方がなかった」と。面会はごく短時間で終わり、みんな悔しがっていました。でも、バーバラさんは、「(元大統領が)あの場に出てきただけでも成功だった」と話していましたね。

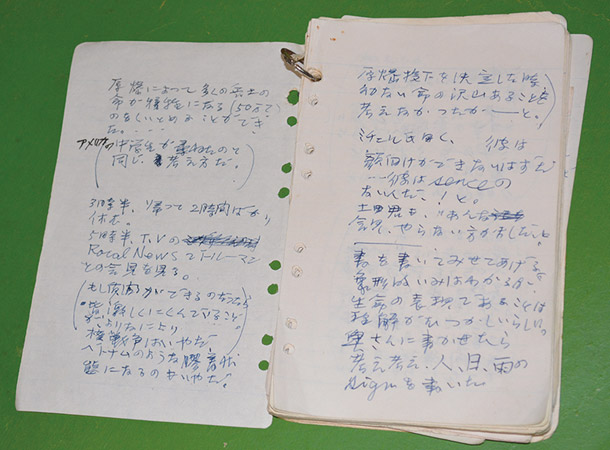

この時、森下さんのメモ書きには、トルーマンが語った言葉や居合わせた人の声が記されている。「日本と米国はひょんなことから戦うことになったが……二度とああいうことにならないように……」、「原爆投下を決定した時、幼い命の(原文ママ)たくさんあることを考えなかったのか」、「『あんな会見、やらない方がましだ』と」。ニューヨークでは国連を訪れ、ウ・タント事務総長(当時)と面会。原爆被害について科学的な調査をしてほしい旨を伝えた。その後、欧州に渡り、フランスや東西ドイツ、ソ連などを訪問する。

1964年、広島・長崎世界平和巡礼でトルーマン元米大統領に面会した際に記したメモ書き

1964年、広島・長崎世界平和巡礼でトルーマン元米大統領に面会した際に記したメモ書き熱心に耳を傾けていたドイツ人たち

検問所を何度か往復して、東西ベルリンを行き来しました。西側から東ドイツの親戚を訪ねてきた家族がいて、短時間滞在してまた向こうに帰らなければならない。そこで別れを惜しんでいる姿を見たのを覚えています。私たちは学校や教会、ライオンズクラブなどで被爆体験をお話しました。受け入れてくれたのが進歩的な考えの人たちだったこともあり、熱心に耳を傾けてくれました。西ベルリンでは学生会館で大きな集会が開かれ、そこで庄野直美さんという広島女学院大の物理学の先生が放射能の被害や核の無意味さについて語りました。現地のNPOなどが、被爆者が訴える場を準備してくれたのでしょう。西の教会には銃弾の跡がたくさん残っていました。連合軍の空爆であれほど壊されたのに、後年ドイツを再び訪れた時、建物がきれいに再建されているのには驚きましたね。

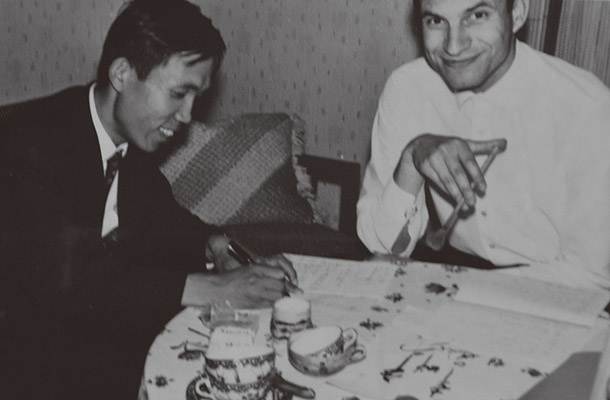

1964年、西ベルリンを訪れた時にホームステイをしたリヒテルさんと

1964年、西ベルリンを訪れた時にホームステイをしたリヒテルさんと最後にもう一度西から東ベルリンに入り、そこから列車でモスクワに行きました。途中農民が大きな鎌で草や麦を刈っている風景が印象に残っています。モスクワではゴーリキー公園で新聞社が主催した大集会に参加し、約2000人を前に被爆体験や核兵器廃絶を訴えました。バーバラさんは各地で、医師は医師同士、学校の先生は先生同士というように、現地の人との交流の場をアレンジしてくださった。私は詩を書くので、マモノフさんという詩人に会わせてもらったのですが、峠三吉(『原爆詩集』で知られる)のことを話していたので驚きました。

広島と長崎の声を世界に届けたレイノルズさん

シベリア鉄道と飛行機でユーラシア大陸を横断し、最後は船で横浜へ。1カ月半に及ぶ大旅行だった。帰国後、バーバラ・レイノルズさんは広島に「ワールド・フレンドシップ・センター(WFC)」を設立。森下さんも1965年の設立当初から携わることになる。インタビュー中に何度も名前が出たレイノルズさんとは、どういう人だったのだろう。

戦後、ご主人がABCC(原爆傷害調査委員会)の研究員として広島に来られ、最初は呉の進駐軍の宿舎で優雅なご婦人生活を送っていたようです。原爆を落とした側のアメリカ人ですから、広島に行くのを怖がっていたのですが、たまたま被爆した女性に会って話をしている時に、「私たちは大変な目に遭ったけれども、憎しみではなく、平和のために一緒に頑張りましょう」と言われて、心を動かされたそうです。やがて夫婦 でヨットに乗って核実験への抗議のための航海に出 た。実験区域に入って、捕らえられたことも。強い、 激しい行動を取ることもあるけれど、会った感じは優 しく、「森下さーん」と話しかけてくるような親しみの 持てる方でした。そのような抗議行動の末、しっか りした活動をするには広島と長崎の被爆者の声を世 界中に届けないといけない。それで募金を集め私財 を投げ打って平和巡礼を企画した。それを一回限り ではなく、持続的な活動にしたいとWFCをつくった のです。さまざまな国の人々が集まって、世界中で吹 き荒れている戦争の嵐の中で思いを静かに語り合う。 そういう場にしたいと。そこで被爆者の援護もしまし た。ベトナムの孤児や傷ついた子どもたちを初代理 事長の原田東岷(とうみん)先生と一緒に受け入れ、アメリカに帰ってからもそういう人たちの世話をしていました。 後年はウィルミントン大学に原爆の資料や本を集め て、アメリカでの平和教育のライブラリー「Hiroshima Nagasaki Memorial Collection」を設立しました。

広島平和記念公園にあるレイノルズさんの記念碑には、「私もまた被爆者です」という彼女の言葉が刻まれている。後に森下さんはWFCの理事長を長きに渡って務め、現在に至るまで平和巡礼はさまざまな形で続いている。森下さん自身、海外からの人々と交流するなかで、再びドイツとの縁も生まれた。

1999年にエッセンで障がい者施設のスタッフとして働いているベアーテ・ブルーダーさんという方が数人で広島に来られ、それをきっかけに、2001年に今度はわれわれがドイツを訪ねました。エッセンでは小学校の子どもたちの前で被爆体験をお話ししたり、現地のグループと書道による交流をしたりしました。ベアーテさんは今も毎年のように広島に来られます。一緒に桜を見たり、お好み焼きを食べに行ったり。私よりも広島のことをよく知っているほど。片言の日本語を話され、お名前のBeateから手紙には「熊の手」と書いてきます(笑)。

2001年にエッセンを訪問して現地の学校で平和授業をした

2001年にエッセンを訪問して現地の学校で平和授業をした 現地の女性グループと書道で交流をした時の様子

現地の女性グループと書道で交流をした時の様子広島を訪れた2人のローマ法王のメッセージ

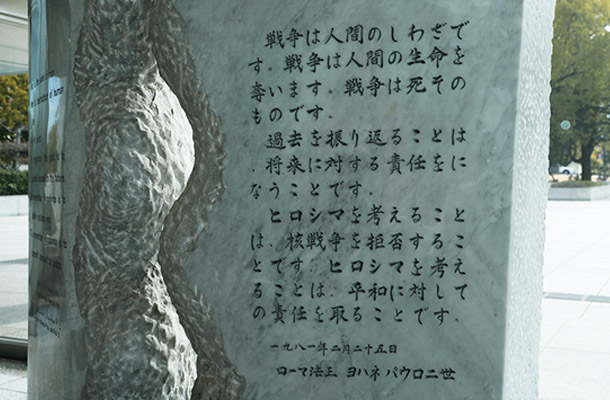

広島平和記念資料館の入口ロビーに、「ローマ法王平和アピール碑」が飾られている。1981年2月、ヨハネ・パウロ2世が広島を訪問した際にスピーチで述べた言葉が刻まれており、実はその碑文を筆文字で書いたのが森下さんだ。昨年は、フランシスコ法王がローマ法王として38年ぶりに広島を訪れた。

広島平和記念資料館に展示されている「ローマ法王平和アピール碑」。碑文に刻まれた筆文字は森下さんが書いた

広島平和記念資料館に展示されている「ローマ法王平和アピール碑」。碑文に刻まれた筆文字は森下さんが書いたヨハネ・パウロ2世も今回のフランシスコ法王も、「核兵器は悪。それを保有するだけでも悪である」と言い切っている。被爆者としては後ろ盾をいただいた気持ちになりました。新型コロナウイルスで大変な今の世界ですが、核兵器もなくなっていないでしょう。どちらも人類にとっての敵なんです。皆が一致して立ち向かわないといけないのに、今またアメリカと中国が対立したり……。糾弾していかなければなりません。

原爆の記憶をどう伝えていくのか

森下さんが平和教育に力を注ぐようになったのは、高校の教科書に原爆についての記述が少ないことに疑問を持ったからでもあった。その森下さんもこの10月で90歳を迎える。被爆者の平均年齢は、今年83歳を超えた。私たちは原爆の記憶をどう語り継ぐべきだろうか。

これまでは修学旅行で広島に来る生徒たちに毎週のように自分の体験を話しに行っていましたが、そのような直接の交流はいつかなくなる時が来ます。生徒たちに意識調査をすると、「原爆の悲惨さはよく分かったが、実感できない」という答えが返ってきて、年を経るにつれてそれが増えてくる。

若い方たちによくこういうお話をするんです。「私たちが被爆してこのような悲惨な目に遭ったのは、戦争だったから。戦争がなければ核兵器は使われなかったはずだし、多くの人が空襲などで亡くなることもなかった。ではどうして戦争が起こるのか。そこにはさまざまな要素がある。人種差別、経済的な問題、あるいは軍需産業が膨大になって兵器で人殺しをしていくようになる。そういった戦争がなぜ起こるのかを自分たちで一生懸命調べたり、考えたりしてほしい。私たちも悲惨な目に遭ったからといって、戦争について全てを知っているわけではないし、それを止められるわけでもない。だから一緒に学び、考えよう。あなたたちが自発的にそのことに取り組んでほしい」と。

戦争や原爆について考えたり、調べたりしていると資料が必要になりますよね。今それがより大事になってきているので、コロナ禍で外に出られない時期、自宅の資料の整理をするなど、次の世代にバトンタッチをすべくできる限り頑張っているところです。

私が森下さんと出会ったのは、7月に刊行した拙著 『明子のピアノ 被爆をこえて奏で継ぐ』(岩波ブックレット)がきっかけだった。原爆で亡くなった河本明子さんが弾いていたピアノを救った、命の恩人ともいえるのが森下さんだった。

2002年に広島大の山岳部時代の仲間が実家の家を解体するというので手伝いに行ったら、そのピアノが置いてありました。きれいな音ではないけれども、原爆であれだけ大変な目に遭ったピアノが傷つきながらも残っている。「そのまま処分されるのは忍びない。残してあげたい」という気持ちでした。妻がピアノを弾くので、毎年1回坂井原浩さんという調律師の方に来てもらっていました。それである時、「実は三滝にこういうピアノがあるんじゃ」と坂井原さんに話をしたのです。たまたま引き継ぎができた感じですね。

森下さんの取った行動は小さなものだったかもしれない。しかし、そこからまた新たな平和を求める人々の輪が生まれた。私たちができることも、案外身近なところにたくさんあるのではないだろうか。最後に「これまでの人生で大切にしてきたことは何ですか」と尋ねると、少し間を置いてから、こんな答えが返ってきた。「原爆であれだけの悲惨なことがあった。平和というのは大事だということです。小さい子どもの命まで奪うんですから。一人ひとりの命、誰の命も大事にしたい。そういう思いですね」。

関連書籍

広島の原爆により19歳でその生涯を閉じた河本明子さん。残された家族たち、周囲の人々の交流から、彼女が奏でていたピアノが数十年の時を経て甦った。無邪気な子ども時代から戦争体験までが綴られている彼女の日記、そして被爆ピアノを奏で継ぐ人々が、平和への思いを紡ぎ出す。

著者:中村真人

発行元:岩波書店

刊行:2020年7月3日

ISBN:9784002710280

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

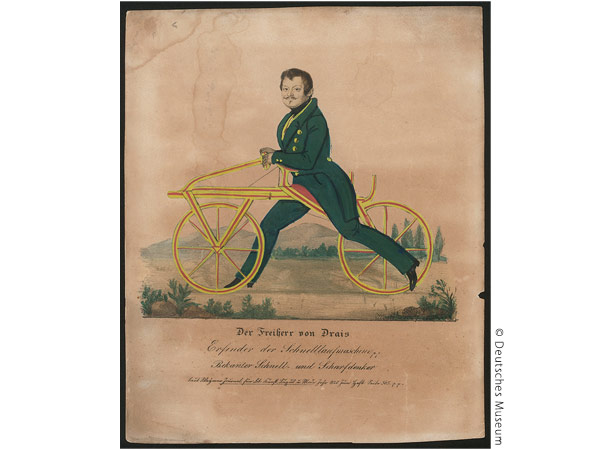

世界初の自転車である「ドライジーネ」。発明者のドライス男爵は、ほかにも高速タイプライターなどのさまざまな発明品で知られる。

世界初の自転車である「ドライジーネ」。発明者のドライス男爵は、ほかにも高速タイプライターなどのさまざまな発明品で知られる。 1964年の東京オリンピックに、東西分断中のドイツは「東西統一ドイツ」チームとして参加。男子4000m団体追い抜きでは、見事金メダルに輝いた

1964年の東京オリンピックに、東西分断中のドイツは「東西統一ドイツ」チームとして参加。男子4000m団体追い抜きでは、見事金メダルに輝いた ミュンスター市内中心部には車で入ることができなくなっており、徒歩か自転車の方が生活しやすいという

ミュンスター市内中心部には車で入ることができなくなっており、徒歩か自転車の方が生活しやすいという

日独カップルの新居として設計中の戸建住宅プロジェクトの完成予想CG。建築模型の代わりにVRを利用し、ドイツと日本の設計士がバーチャル空間を共有して設計している

日独カップルの新居として設計中の戸建住宅プロジェクトの完成予想CG。建築模型の代わりにVRを利用し、ドイツと日本の設計士がバーチャル空間を共有して設計している