一人ひとりの行動で持続可能な社会へ ドイツで

サステナブル生活 にスイッチ!

最近、メディアでもたびたび耳にする「サステナブル」という言葉。「サステナブル(=持続可能)な社会」とは、地球の環境を守り、資源をセーブし、人間や動物が地球上でこれからも平和で豊かな生活を続けていける社会のことだ。その実現に向けて、今日世界中でさまざまな取り組みが行われる一方、人間の活動は地球温暖化や生態系の変化をもたらし、現在進行形で地球に負荷をかけ続けている。安全な地球上でこれからも生きていくために、私たち一人ひとりに何ができるだろう?「サステナブル」という言葉をヒントに、地球と私たちの新しい関係性を探る。(Text:編集部)

参考資料:「Sustainable Development Report 2019」(Sustainable Development Solutions Net work)「Climate Action in Figures(2019)」(Umweltbundesamt)「Deut sche Na chhaltigk eit sstra tegie Neuauflage 2016」(Die Bundesregierung)『小さな地球の大きな世界 プラネタリー・バウンダリーと持続可能な開発』(丸善出版)『『みんなのごみ』副読本~ごみを減らすための80のアクション』(NPO法人 環境安全センター)

地球の限界はすぐそこに

私たちの暮らしは、経済発展や技術開発により、物理的にはとても便利で豊かになった。通信手段の発達によって、世界中の人と簡単に連絡を取り合えるようになり、飛行機に乗れば、次の日には地球の裏側にまで行くことができる。都市では電気や水道などのインフラが整備され、人々は何不自由ない生活を送っている。しかしこの豊かな生活の代償として、地球環境は今、限界を迎えつつあるのだ。

特に20世紀半ば以降、まるで人間の繁栄が永久であるかのように、考えなしに地球資源を消費してきた私たちの社会。しかし、産業開発によって急増した温室効果ガスは気候変動を引き起こし、途上国での人口急増や、さらなる豊かさの追求により、自然環境に深刻な影響が出ている。また、石油などのエネルギー資源を無計画に使用することは、環境破壊につながるだけでなく、時には奪い合いのために争いを引き起こしてきた。

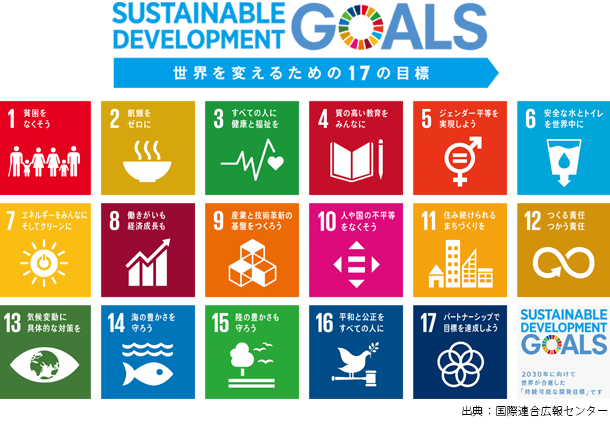

このような消費型社会や経済を続けていけば、地球環境はまもなく壊滅的な状況に陥り、それと同時に私たちの幸せな未来も失われてしまう……。そんな危機意識から2015年に国連で採択されたのが、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals、通称「SDGs」)」だ。

世界を変えるためのSDGs

SDGsとは、持続可能な世界の発展のために、2030年までに達成すべき国際社会共通の目標。貧困や飢餓、環境問題、生物多様性、経済成長、ジェンダー平等など、17のゴールと169のターゲットを設定した。SDGsの前身となる「ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals)」では途上国の貧困など限定された課題を対象としていたが、SDGsでは、先進国の暮らしが貧困や環境問題に与えてきた影響を反省し、すべての国や地域が目標達成に向けた政策を行うよう求める。

ドイツ連邦政府は2017年に、これらの目標を達成するための具体的な政策手段をまとめた「ドイツ持続可能性戦略2016年版」を承認。今後15年間で、水質および大気汚染の改善、持続可能な製品の供給促進、また政府の持続可能性政策と市民、ビジネス、科学界との連携を強化することを目指している。国連の持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)が毎年発表するSDGsの達成度ランキングでは、2019年には6位。しかし、「12.つくる責任使う責任」「13.気候変動に具体的な対策を」「14.海の豊かさを守ろう」の3項目では、いずれも大きな課題が残っているとの指摘を受けた。

「人間の社会や経済が発展すること」と「地球環境を守ること」は、相反することのように思われがちかもしれない。確かにこれまでは、経済や開発を優先することで自然保護は後回しとなり、環境汚染を悪化させてしまった。しかし、SDGsが目指す「サステナブルな社会」とは、「環境・社会・経済」の3つがバランスよく成り立っている状態のこと。大量生産、大量消費といった一方通行の経済をやめ、エネルギーシステム、食糧生産、リサイクルなどに関する技術革新や、環境に対する責任ある管理など、社会と私たち自身の変革が必要なのだ。

SDGs達成度ランキング2019

| 国 | スコア | |

| 1 | デンマーク | 85.2 |

| 2 | スウェーデン | 85.0 |

| 3 | フィンランド | 82.8 |

| 4 | フランス | 81.5 |

| 5 | オーストリア | 81.1 |

| 6 | ドイツ | 81.1 |

| 7 | チェコ共和国 | 80.7 |

| 8 | ノルウェー | 80.7 |

出典:SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2019

私たちにできることは?

世界の貧困の撲滅や、温室効果ガスの削減などは、日々進歩する技術によって成果が上がりつつある。一方で、SDGsの目標を達成するには、私たち一人ひとりが「環境や社会に負荷をかけない」行動を考え、実践していくことが重要だ。

ドイツでのサステナブル生活は、日々の目線を少し変えてみれば、実はそれほど難しくない。例えば日本語に「もったいない」という言葉があるように、ドイツでは「物を大切にする」文化が根付いている。ドイツには、この考え方を基盤にしたシステムや工夫が昔からたくさんあり、最近では科学技術とクリエイティブなアイデアを組み合わせた製品やサービスも増えている。また、再生可能エネルギーを使った電力会社と契約することや、農薬や化学物質を使わないビオ製品を買うことは、消費者としての私たちの意思表示にもなるのだ。

私たちが「本当に必要なこと」を常に考えて選択すれば、企業は「本当に必要なものとして選ばれること」を目指して生産を行うようになる。このように消費が変われば経済が変わり、経済が変われば政治も変えていくことができる。サステナブルな生活は、決して環境や社会のために自分が無理をすることではない。むしろ本当に気持ちよく生きられる方法を実践することで、心身ともに豊かになっていくことなのだ。そうした先にはどんな未来があるだろうか? 想像してみてワクワクしたなら、今こそサステナブル生活へスイッチするとき。

サステナブル生活のすすめ

REから始まる5つのアクション

サステナブルな社会を実現するために、一人ひとりはどんなことができるだろう? そんな疑問にお答えして、RETHINK / REFUS / REDUCE / REUSE / RECYCLEという5つのステップで、地球にも人にも優しいアクションやグッズを紹介する。ちょっとしたアイデアや工夫を生活に取り入れることで、環境に負荷をかけず、自分も無理せず、生活をもっと楽しく豊かに。より良い未来のために、今日から始めてみよう。

1消費のあり方について考え直す RETHINK サステナブル生活への第1ステップ

シェアリングエコノミーを利用してみる

シェアリングエコノミーとは、物・サービス・場所などを、人と共有・交換して利用する社会的な仕組み。作りすぎてしまった晩ご飯のおかずをはじめ、着なくなった洋服、使っていない空き家など、所有している人が、それを必要とする人に必要なタイミングでシェアするという考え方で、最近はインターネットを活用した個人間の貸し借りを仲介するシェアリングサービスも登場している。今回は「食べ物」と「物」のシェアに関する取り組みをご紹介。

ベルリン発!

フードシェアリングのスタートアップ「SirPlus」

2017年9月にベルリンでオープンしたのが、廃棄食品だけを売るお店「SirPlus」だ。賞味期限ギリギリのものだけでなく、製造ラインから外された食品、輸送時に傷がついた缶詰、規格外の野菜など、まだまだ食べられる食品が格安の値段で店頭に並ぶ。創業者の1人、ラファエル・フェルマーさんは、フードシェアリングの活動家としても有名。

Rettermarkt Berlin-Steglitz

月曜~土曜 9:00~20:30

Schloßstr. 94, 12163 Berlin

https://sirplus.de

Pumpipumpe のステッカーであらゆる物をシェア

頻繁に使わないけれど、これがあったら便利なのに……。そんな時は、スイスとドイツで利用されている「Pumpipumpe」というシステムがおすすめ。ウェブサイトからステッカーセットを注文し、自分の家にある貸出可能なグッズが描かれたステッカーを郵便ポストに貼っておく。ステッカーの種類は、自転車の空気入れやミシン、ディスコのミラーボールなど多岐にわたり、ご近所同士の気軽な貸し借りを手助け。無駄を減らすことは、「人との交流」という新たな楽しみへと繋がっている。

https://www.pumpipumpe.ch/sticker/

「Grüne Knopf」マークの洋服を買ってみる

「Grüne Knopf(緑のボタン)」は今年9月に使用開始されたドイツ政府公認の洋服タグで、2013年にバングラデシュの縫製工場で発生した崩落事故をきっかけに考案された。先進国で衣料品が驚くほど安価で購入できる裏には、その生産を行う途上国での劣悪な労働環境や、効率を上げるために必要以上に使用される化学物質の存在がある。「Grüne Knopf」のタグは、製造者が労働者の人権を守り、社会や環境に対して責任を負っていることの証明だ。これからの洋服選びの基準に、このマークをチェックしてみては。

2不要なものは買わない、もらわない REFUSE No ! の一言で資源をセーブ

Kauf-nix-Tag(無買日)に参加して、物を買わない日をつくってみる

Kauf-nix-Tag(無買日 むばいび)とは、カナダのアーティストらによって1992年に始められた活動で、1年に1度、不要なものを買わずに消費について考え、代わりに友人や家族と時間を分かち合おうという非公式の記念日。アメリカやカナダでは11月の感謝祭の翌日の金曜日、日本や欧州などでは11月の最終土曜日が開催日として設定されている。この日は、実はアメリカ発祥の「ブラックフライデー」と同日。感謝祭のプレゼントの売れ残り一掃セールとして大規模な安売りが行われる「ブラックフライデー」に抗議しようと、Kauf-nix-Tagの参加者たちはデモを行う。

国内での移動には、飛行機ではなく鉄道を使う

「Flugscham(飛び恥)」とは、飛行機よりも環境負荷の少ない鉄道での移動を呼びかけ、温室効果ガスの排出量を減らそうという運動のこと。環境保護のための学生ストライキ「Fridays For Future」がドイツでも広まったことにより、注目されている。この運動を始めたスウェーデンの環境保護活動家の少女グレタ・トゥンベリさんは、今年1月にスイスのダボスで開かれた世界経済フォーラム*に参加。出席者の多くが総計約1500機にも及ぶプライベートジェットで来場したのに対し、彼女は鉄道で32時間かけて到着したことが話題となった。

*ダボス会議とも。世界を代表する政治家や実業家が一堂に会し、世界情勢についての議論を行う

3環境負荷を最小限に REDUCE 代替品で無駄を減らす

使い捨てラップの代わりに蜜ろうラップを使ってみる

残り物を冷蔵庫にしまう時など、ついつい使ってしまう使い捨てラップ。その代替製品として注目されているのが、洗って何度も使用できる蜜ろうラップだ。蜜ろうラップとは、コットンに蜜ろうワックスや植物性オイル、天然樹脂を染み込ませたもので、抗菌効果があり、包んだものを紫外線からガードするというメリットも。使用目安は2年ほどだが、もう一度蜜ろうワックスを塗ったり、古くなったら雑巾にするなど、最後まで使い切れるのもうれしい。ただし、高温になると蜜ろうが溶けてしまうため、電子レンジでの使用は避けて。

Gaia

ハンブルクで生まれた蜜ろうラップのメーカー。材料にフェアトレードのオーガニックコットン、ビオの蜜ろう、ホホバオイル、天然樹脂を使用。蜜ろうラップの販売のほか、ラップ作りやサステナビリティについて学ぶワークショップなども開催している。

www.gaiastore.de

歯ブラシや綿棒をプラスチック製から竹製に変えてみる

プラスチックに代わる優れた素材として注目されている「竹」。竹が優れている理由は3つある。1つ目はその成長スピードで、速いもので1日1.6メートルも伸びるため、大量に伐採できる。2つ目は切ってもまた生えてくるため、再生可能な資源であること。そして3つ目は、プラスチックと違って竹は100%生分解されるという点だ。森林伐採が問題となっている今日、竹は紙の原料としても利用され、森を守るという側面でも将来有望。まずは歯ブラシや綿棒など、毎日使うものを竹製に変えてみるのはいかがだろうか。

Pandoo

マレーシアの熱帯雨林を守りたいという思いから生まれた、コンスタンツを本拠地とする竹製品メーカー。歯ブラシや綿棒のほか、竹の繊維でつくられたキッチンペーパーやティッシュペーパーなどのオリジナル商品を販売する。

https://gopandoo.de

4そのままの形で再利用する REUSE 捨てる前にもう一度生かそう

アップサイクリングのグッズを贈り物に選んでみる

リサイクリングする前の段階として、使わなくなったものから新しいものを生み出すことを「アップサイクリング」という。近年、日本でも注目されているが、ドイツでは多種多様で魅力的なアップサイクリング商品が各地で販売されている。例えば、セメント袋から作られたポーチ、キッカーの人形でできた栓抜き……はっと驚くようなものや、くすっと笑えるものなど、思わず誰かにプレゼントしたくなるものが見つかるはず。贈り物選びに悩んだら、近くのアップサイクリングの専門店やネット通販を利用してみよう。

PLUP - Planet Upcycling

デュッセルドルフのエコな通りAckerstr.にある工房付きのアップサイクリング専門店。オリジナルグッズのほか、厳選された商品が並ぶ。写真は、サッカー好きの友人にぴったりなキッカーの栓抜き。

火曜・水曜14:00~19:00 / 木曜・金曜11:00~19:00 / 土曜11:00~16:00

Ackerstr. 168b, 40233 Düsseldorf

https://www.planet-upcycling.de

5分別すれば再び資源に RECYCLE 循環利用で地球への負担を減らす

資源として使えるものは、きちんとリサイクルルートに乗せよう

RETHINKからREUSEまでの4段階を経て、最後に私たちができること。紙は紙、プラスチックはプラスチック、瓶は瓶の回収ボックスへ分別しよう。ゴミになるか、再び資源となって製品に生まれ変わるかは、私たち次第だ。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック ボゴタで行われたパーマカルチャーのワークショップの様子

ボゴタで行われたパーマカルチャーのワークショップの様子 ベルリン発のSauberkunstの固形シャンプーを愛用

ベルリン発のSauberkunstの固形シャンプーを愛用 FLUX projectのショートフィルムより

FLUX projectのショートフィルムより

Nippon Performance Night 2017 ポストパフォーマンストークの様子、FFTにて

Nippon Performance Night 2017 ポストパフォーマンストークの様子、FFTにて 釈迦ヶ池は、吹田市内では最大にして最古のため池。最近では、周辺に桜の植樹が行われるなど、市民の憩いの場でもある

釈迦ヶ池は、吹田市内では最大にして最古のため池。最近では、周辺に桜の植樹が行われるなど、市民の憩いの場でもある 俳優の鎌田菜都実さん(左)とナジャ・デュスターベルクさん(右)が、村人とハインリヒをそれぞれ演じる

俳優の鎌田菜都実さん(左)とナジャ・デュスターベルクさん(右)が、村人とハインリヒをそれぞれ演じる ❶ Deutsche Messe

❶ Deutsche Messe 医療技術の見本市 MEDICA / COMPAMED

医療技術の見本市 MEDICA / COMPAMED 医療技術の見本市 MEDICA / COMPAMED

医療技術の見本市 MEDICA / COMPAMED 医療技術の見本市 MEDICA / COMPAMED

医療技術の見本市 MEDICA / COMPAMED ワインを中心としたアルコール飲料の見本市

ワインを中心としたアルコール飲料の見本市 ワインを中心としたアルコール飲料の見本市

ワインを中心としたアルコール飲料の見本市 ワインを中心としたアルコール飲料の見本市

ワインを中心としたアルコール飲料の見本市 食品業界最大規模の見本市

食品業界最大規模の見本市 インテリアの総合見本市

インテリアの総合見本市 世界有数のビオ(オーガニック)食品の見本市

世界有数のビオ(オーガニック)食品の見本市 世界有数のビオ(オーガニック)食品の見本市

世界有数のビオ(オーガニック)食品の見本市 国際グリーンウィーク

国際グリーンウィーク 国際グリーンウィーク

国際グリーンウィーク 国際グリーンウィーク

国際グリーンウィーク さまざまな種類のゲームが紹介される見本市

さまざまな種類のゲームが紹介される見本市 さまざまな種類のゲームが紹介される見本市

さまざまな種類のゲームが紹介される見本市 世界最大級の書籍およびデジタルコンテンツの見本市

世界最大級の書籍およびデジタルコンテンツの見本市 世界最大級の書籍およびデジタルコンテンツの見本市

世界最大級の書籍およびデジタルコンテンツの見本市 世界最大のボートショー

世界最大のボートショー 世界最大のボートショー

世界最大のボートショー 公共交通機関・鉄道技術の見本市

公共交通機関・鉄道技術の見本市 公共交通機関・鉄道技術の見本市

公共交通機関・鉄道技術の見本市