読めば未来が見えてくる? 15分で

マルクス入門

2018年5月5日、19世紀を代表する経済学者・哲学者のカール・マルクスの生誕200周年を迎えました。マルクスが『資本論』や『共産党宣言』を書いたことは知っているけど、一体どんな人だったのか?そもそも社会主義と共産主義は何が違うのか? そんな疑問に、神奈川大学教授でマルクス学者の的場昭弘さんにお答えいただきました。マルクスのことを知ると、昨日までの世界が少し違って見えてくるかもしれません。さあ、一緒にはじめましょう!

カール・ハインリヒ・マルクス

Karl Heinrich Marx

1818-1883

プロイセン王国生まれ。大学では哲学に強い影響を受け、卒業後はジャーナリストとして活躍。亡命後はロンドンを拠点とした。長年のプロレタリアートへの取材や調査を活かし、盟友フリードリヒ・エンゲルスとともに『共産党宣言』や『資本論』を書きあげた。

お話を聞いた人

的場 昭弘(まとば あきひろ)教授

的場 昭弘(まとば あきひろ)教授

1952年宮崎市生まれ。神奈川大学経済学部教授。同大国際センター所長。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了、経済学博士。専門は社会思想史、マルクス経済学。近著に『最強の思考法「抽象化する力」の講義』ほか著書多数。

カール・マルクスを知るためのQ&A

「万国の労働者よ、団結せよ!」の言葉で有名なマルクス。理想の社会を掲げ、革命を起こそうとしたプロレタリアート(労働者階級)の英雄……と思いきや、意外と「ダメ人間」な一面もあったようです。

Q1

労働者たちのように、マルクスも貧乏だったのでしょうか?

いいえ、極めて豊かな生活を送っていました。

妻のイェニー・フォン・ヴェストファーレンは貴族出身で、マルクス一家の生活も極めて貴族的です。乗馬や狩猟を楽しむなど、趣味もブルジョワ的でした。たしかに貧しい時期もありましたが、プロレタリアート(労働者階級)からすれば豊かな生活を送っていました。

マルクスは労働者のためにその生涯を捧げた……これは旧ソヴィエト連邦が描いたマルクスの人物像にすぎません。むしろ、ブルジョワジー(資本家階級)だからこそ、プロレタリアートの社会を考察できたと言えます。マルクスはプロレタリアートに愛があって『資本論』を書いたわけではないのです。資本論はやがて自然に崩壊するシステムだということを客観的に考察し、それに代わる新しい社会をつくる制度を導入しよう、というのが彼の主張でした。

Q2

マルクスは浮気をしていたという噂がありますが……。

はい、家政婦を妊娠させてしまったことがあります。

人間的なマルクスの側面が知られるようになったのは、わずか50年ほど前から。家政婦と浮気をして、妊娠させてしまったというのは実話ですが、社会主義国だった旧ソヴィエト連邦や東欧諸国では絶対に言ってはいけない、禁句事項でした。

社会主義国にとって、マルクスは自分たちの国をつくった創始者です。ですから、マルクスは極めて善に満ちた人間でなくてはいけません。社会主義国では子どものうちからマルクスについて学んでいたため、浮気なんてことは徹底的に排除してきたわけです。マルクスを神として位置付けることで、ある意味でソ連の権威を裏付けていたのだと考えられます。立派な本というのは、必ずしも立派な人間が書くわけではありません。むしろこういう「ダメ人間」であるがゆえに、マルクスは人間の良いところを考察できていたのでしょう。

マルクスの思想を知るためのQ&A

ここからが本題です。マルクスはプロレタリアートを取り巻く貧困社会を分析したことで、資本主義社会とは何か、それに続く社会主義や共産主義について独自の理論を展開しました。その中身を少しだけ覗いてみましょう。

Q3

『資本論』には、何が書かれているのですか?

資本主義社会における「階級闘争」の書です。

マルクス主義にはたびたび「階級闘争」という言葉が出てきます。これは、ブルジョワジーとプロレタリアートの間の闘争のこと。『資本論』は、商品化されたプロレタリアートの労働力(労働力商品)が安く買いたたかれ、搾取されていくさまを描いた作品ともいえます。マルクスは「商品」を分析することが、資本主義を理解する上で必要だと考え、冒頭はその解説から始まります。

マルクスは経済学の本や統計書だけでなく、実際に荒廃した社会の現場も見ながら『資本論』を書いています。それは、マルクスが単なる理想家ではなく、革命家であったという点が深く関わっています。ですから、マルクスは革命家として資本主義の根幹をつかみ、未来社会を構想しようとしたのです。

もっと知りたい人におすすめの書籍

『資本論』をコンパクトに読む

超訳 資本論

著者:的場昭弘 / 発行元:祥伝社

マルクスの著書で外せないのは、やはり『資本論』。ところが全3巻で、ドイツ語の原書でも1巻800ページあるため、読むのをあきらめてしまう人が多い大作です。でもご安心を。的場教授の著書『超訳資本論』なら、300ページに『資本論』の大事なポイントがまとまっています。これを読めば、本物の『資本論』を読んでみたくなるかもしれません。

Q4

社会主義と共産主義、いまいち違いがわかりません。

まずは語源から考えてみましょう。

そもそも、どちらも輸入された言葉。社会主義= Socialismでsociety(社会)からきています。資本主義で封建制度が崩壊し、自由となった社会というのはいたって不安定です。その混乱した社会をさまざまな形で規制していくのが社会主義です。それに対し、共産主義= Comunismはcomune(共同体)がもとの言葉。ですから、財産を共同化することが共産主義というのが一般的な解釈です。

しかし、マルクスは社会主義は共産主義の最初の段階と考えました。マルクスからすれば、社会主義は資本主義が抜け切れていない状態です。たとえば、社会主義は資本主義のように個人の能力に応じた給与をもらいます。この二つは「平等な社会を目指す」という意味で同じ社会に向かっていますが、旧ソ連邦などの国々はまだ社会主義であって、共産主義に至っていませんでした。

Q5

『共産党宣言』は比較的読みやすいですか?

かつては、聖書の次に読まれた書物と 言われていました。

極めて短い本で、ドイツ語の初版で23ページしかありません。共産主義を学ぶなら、まずは『共産党宣言』を読むしかありませんので、かつては聖書に次いで読まれた本と言われました。ですから、マルクスの著書の中でも比較的優しい本で、100を超える言語に翻訳されています。

ちなみに、マルクスの書き残した草稿は、まだ本にまとめられていないほど膨大にあります。マルクス・エンゲルス全集は、私の学生時代にすでに40巻を超えていました。今出ているものをすべて合わせれば、百何十巻にもなり、マルクス学者の私ですら全部を読めていません。

もっと知りたい人におすすめの書籍

マルクスの入門書

新訳 共産党宣言初版版

ブルクハルト版(1848年)

著者・訳者:的場昭弘 / 発行元:作品社

分かりやすい現代訳と丁寧な解説が付いた「共産党宣言」。若きマルクスがエンゲルスとともにどんな未来を思い描いたのかが分かる、マルクス作品の1冊目におすすめです。2018年8月に新装版を刊行予定。

もっと知りたい人におすすめの映画

『共産党宣言』誕生までの物語

マルクス・エンゲルス

監督・脚本・製作:ラウル・ペック

製作国:フランス、ドイツ、 ベルギー

出演:アウグスト・ディール、シュテファン・コナルスケほか

20代だった若き日のマルクスとエンゲルスが『共産党宣言』を完成させるまでの日々を描いています。不当な労働と搾取がはびこり、貧困にあふれていた1840年代のヨーロッパ。資本家と労働者の対立が激化するなか、マルクスたちは友情をはぐくみ、人々に待望されながら『共産党宣言』の執筆に打ち込んでゆきます。本作ドイツ語版「Der Junge Karl Marx」は、DVD・Blu-rayが発売中です。 www.hark3.com/marx

現代のマルクスを知るためのQ&A

マルクス亡き後も引き継がれていった、マルクスの思想。あらぬ方向に行き、批判の対象にされてきたことも事実ですが、実際のところはどうなのでしょうか?現代におけるマルクスの立場を見直します。

Q6

マルクス主義国家の典型といえば、旧ソヴィエト連邦ですね?

いいえ、ソ連はマルクスの理想とはかけ離れた国家でした。

ソ連や東欧は所有を国有化するということで、所有の社会化を図りました。ソ連の場合は全面的国有化といって、企業も土地も国のものにしてしまいました。旧東ドイツや東欧は土地の国有化まではしていません。

しかし、社会化と国有化は全く別のもの。全面的国有化は共産党の裁を意味します。これは私有と同じで、国家が企業になったと考えると簡単です。なぜ国有化をしたのかというと、ソ連は『資本論』しか読んでいませんでした。マルクスの若い頃の著作を読むと、マルクス主義がソ連のような国をつくるための思想ではなかったことが分かるはずです。

もっと知りたい人におすすめの書籍

若き日のマルクスの思想を知る

経済学・哲学草稿

著者:マルクス / 訳:城塚登、田中吉六

発行元:岩波書店

マルクスが初めて資本主義社会を批判的に考察、人間解放の道を明らかにしようとした研究草稿。26~27歳のマルクスが一体何のためにこのような運動をしているのか、節々にはっきりと見ることができます。

Q7

マルクスの予言した「資本主義の終焉」は来るのでしょうか?

もしかしたら、今がその時かもしれません。

マルクスは資本主義システムを徹底的に解析し、そのシステムが永遠には続かない、つまり「資本主義の終焉」を予言しています。これまで、資本主義社会の経済成長というものは無限に続く、と信じられてきました。しかし、1929年には世界恐慌が起こり、2008年にはリーマンショックが起きましたよね。

トマ・ピケティという経済学者が『21世紀の資本』(みすず書房)という本の中で、資本主義経済が最終的に貧富の格差を広げる、と主張しました。独り勝ちした企業以外が崩壊していくのだとすれば、資本主義は我々が選ぶべき制度でないのです。ですから、今のこの状況が最後になるかもしれません。

今私たちにマルクスが必要な理由

今の時代を生きる私たちが、マルクスを読んでどんな意味があるのでしょうか?マルクスを読むことで今の社会を分析することができる、と的場教授は言います。マルクスはどんな未来を私たちに示してくれているのか、引き続きお話を伺いました。

近年、マルクスへの関心が再び高まっています。それはなぜか? 人々の興味は、これから何が経済の安定につながっていくのか、という資本主義経済の不安にあると的場教授は言います。

「昔はものが売れなくなったら新製品を売れば、経済成長は回復しました。たとえば、車や飛行機など高値で大量に売れるものを新しくつくれば良かったんですね。さらに、10年ほどで商品を使えなくする法が作られました。ところが、現代になってそれが環境破壊につながるという問題が生じたのです。これは、100年以上前には予想できないことでした。

2016年にウォルフガング・シュトレークという社会学者が『資本主義はどう終わるのか』(河出書房新社)という本を出して話題になりました。どうやったら資本主義を終わらせて、新しいオルタナティブの社会を探すのか。そこで、マルクスという存在が必要だと言っているわけです。別に、オルタナティブのすべてがマルクスだと言っているわけではありませんが、少なくとも資本主義の矛盾を明確に説明できているのは、マルクスですよね。そこから次の選択肢として何が出てくるだろう、というのが、まさに今マルクスを見直す理由の一つなのです。

マルクスが私たちに伝えていることは、今の資本主義社会だけが選択肢ではないということです。こんなに貧困で不幸になるよりは、オルタナティブな世界があるということを考えれば、未来が開けるはずです。そのためには、おかしいと思っていることをおかしいと、はっきり声に出すことが大切だと思っています」

さまざまな選択肢を示してくれるマルクス。的場教授は学生たちにもマルクスの生き方を伝えています。「マルクスの格言の中にこんな言葉があります。―自らの道を歩め。他人には好きに語らせよ。―特に日本人は周りに忖度して、自分で声を出さないことも多いですよね。だから、みんなが違うことを言っていても、我が道を進みなさいという意味で、卒業していく学生の寄せ書きに書いたりしています」

さて、マルクスの印象は変わりましたか? 21世紀になった今も、マルクスは理想の社会を思い描くことの大切さを私たちに訴えかけているのかもしれません。

もっと知りたい人におすすめの書籍

哲学者・マルクスの考え方にならう

最強の思考法 -「抽象化する力」の講義

著者:的場昭弘 / 発行元:日本実業出版社

毎日のニュースと身の回りの出来事は、一見関係性がないように見えても、実は深いところでつながっているかもしれません。そのつながりは、一歩引いて物事を考える、つまり抽象化することではっきり見えてきます。現代に通用する物事や歴史の見方・考え方のヒントが、なんとマルクス哲学の中にあるというから驚きです。弁証法やレトリックをもとに、的場教授が長年のマルクス研究の中で見出した思考法を直伝。生誕200周年を機に刊行された最新刊です。

もっと知りたい人におすすめの書籍

心に染みる格言を厳選

とっさのマルクス - あなたを守る名言集

著著者:的場昭弘 / 発行元:幻冬舎

本当にそれは自分のせいなのだろうか。マルクスの数ある著書の中から、現代人の悩みに答えてくれる格言を的場教授がセレクトして紹介しています。現代にも通じるマルクスの言葉に、明日からまた頑張れるかも。

生誕地トリーアから

ハッピーバースデー、カール・マルクス!

マルクスの生まれ故郷、ラインラント=プファルツ 州トリーア。共産党率いる中国からの聖地巡礼で 中国人観光客が訪れるなど、マルクス・イヤーで 大盛り上がり。その一部をご紹介します。

大人気で売り切れごめん

マルクスの0ユーロ紙幣

あまりにも人気だったため増刷されたマルクス生誕200周年記念の0ユーロ紙幣は、紫色を基調にマルクスの肖像画が描かれています。1枚1枚にシリアルナンバーが刻まれており、サイズは本物の20ユーロ札よりも少し大きめの135mm×74mm。カール・マルクスのファンにはうれしい、ユニークな記念品です。現在、トリーア市のオフィシャルサイトでも販売しており、ここから購入する際には、5枚以上から注文が可能になっています。

https://www.trier-info.de

中国から贈呈された

カール・マルクス像

生誕200周年を祝うために中国がトリーア市に贈呈した巨大なカール・マルクス像が、誕生日の5月5日に落成されました。しかし、この彫刻を巡ってドイツではさまざまな議論が行われており、中国の政治力を誇示するプロパガンダという批判的な見方が広がっています。「旧ソ連に代わって、中国共産党がマルクス主義の権利を担おうとする動きが強いですが、世界各地で批判の声が上がっています」(的場教授)。

マルクスファンは必見

カール・マルクス展

2018年10月21日まで行われている「カール・マルクス展」は、トリーア市の2つのミュージアムで開催中。「Rheinisches Landesmuseum Trier」では、「生活、仕事、時間」の側面からマルクスのキャリアについて触れ、「City Museum Simeonstift Trier」では、「生涯のステージ」として人生の転換期にまつわる内容が展開されています。彼の人生や作品などを歴史的・文化的に包括した初の試み。 www.karl-marx-ausstellung.de

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

的場 昭弘(まとば あきひろ)教授

的場 昭弘(まとば あきひろ)教授

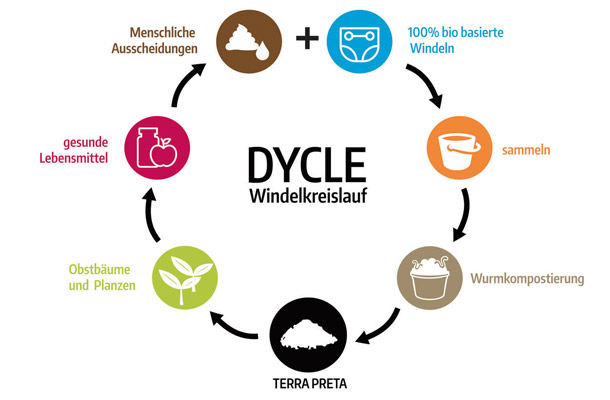

1年かけてひとまわりする「おむつ循環サイクル」

1年かけてひとまわりする「おむつ循環サイクル」 さまざまな自然繊維素材を使った100%堆肥化できるおむつ

さまざまな自然繊維素材を使った100%堆肥化できるおむつ これまでにDYCLEに関わった人は延べ100人以上

これまでにDYCLEに関わった人は延べ100人以上 ビオ農家さんお墨付きの DYCLEの土

ビオ農家さんお墨付きの DYCLEの土 2016年のパイロットの植樹の ようす

2016年のパイロットの植樹の ようす

THE GOOD FOODの店内の様子

THE GOOD FOODの店内の様子

事業に興味を持ってくれた農家と協力しながら、野菜や果物を収穫・回収する

事業に興味を持ってくれた農家と協力しながら、野菜や果物を収穫・回収する 2014年7月のFactory Berlin オープンニングの日。

2014年7月のFactory Berlin オープンニングの日。 ミッテキャンパス。メインはオープンデスクだが、パートナー企業用の個室や

ミッテキャンパス。メインはオープンデスクだが、パートナー企業用の個室や ミッテキャンパス。正面より

ミッテキャンパス。正面より ミッテキャンパス。2階から入り口を見渡したところ。

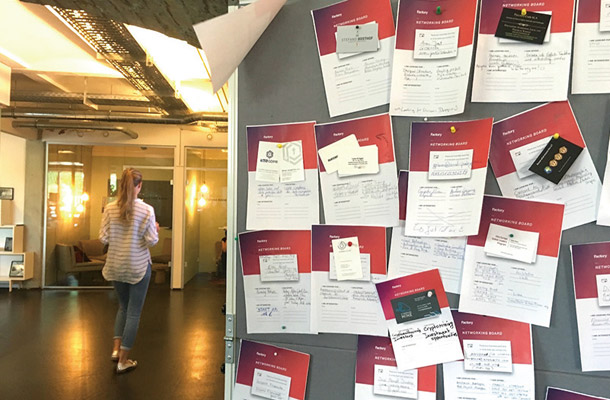

ミッテキャンパス。2階から入り口を見渡したところ。 ミッテキャンパス1階。メンバーが投稿する情報メモ。

ミッテキャンパス1階。メンバーが投稿する情報メモ。 クロイツベルクキャンパスのオープンデスクエリア

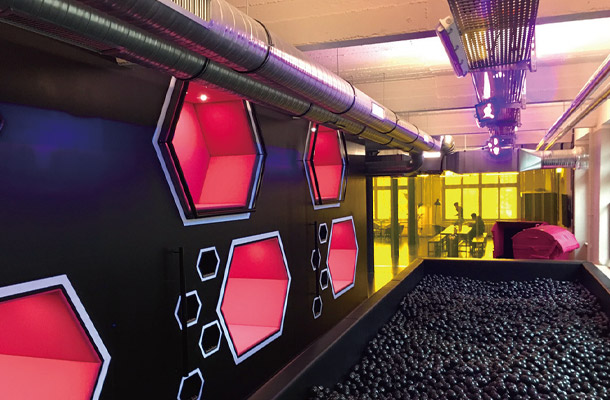

クロイツベルクキャンパスのオープンデスクエリア クロイツベルクキャンパスの「プレイルーム」。ボールプールや卓球台などが設置されている

クロイツベルクキャンパスの「プレイルーム」。ボールプールや卓球台などが設置されている それぞれの研究テーマについて発表する参加者たち

それぞれの研究テーマについて発表する参加者たち 研究テーマについてデジハブのスタッフと話し合い内容を精査する

研究テーマについてデジハブのスタッフと話し合い内容を精査する 研究テーマについてデジハブのスタッフと話し合い内容を精査する

研究テーマについてデジハブのスタッフと話し合い内容を精査する