本当においしい蜂蜜を求めて

ドイツの養蜂家から学ぶ

ミツバチとハチミツのこと

気候変動や農薬使用によりミツバチの数が激減していることはたびたび報道され、世界中で警鐘が鳴らされてきた。そして昨年10月、ドイツのスーパーで売られている蜂蜜の80%が偽物である……という衝撃的な事実が発覚し、養蜂業界に激震が走った。いったい今、ミツバチや養蜂業界で何が起きているのか。本特集ではミツバチとの共存について考え、本当においしい蜂蜜を手に入れるため、ドイツ在住の養蜂家・メルヒャー華代子さんにお話を聞いた。 (文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

スーパーの蜂蜜の80%がフェイク⁉ 養蜂業界で今起きていること

パン食を基本とするドイツの食卓では、蜂蜜は欠かせない存在だ。ドイツにおける蜂蜜の消費量は年間1人当たりおよそ1キロと、世界でもトップクラスを誇る。また、趣味で養蜂をする人の割合も高い。しかし、ドイツで消費される蜂蜜の58%は外国産で、その多くはウクライナやアルゼンチン、メキシコなど欧州連合(EU)外から輸入されたものだ。その背景には、気候変動や昨今のインフレを理由とした生産コストの増加による蜂蜜の価格高騰がある。人々はより安価な外国産の蜂蜜を購入するようになり、ドイツ産が売れ残るような事態になっている。

低価格の蜂蜜が欧州市場に溢れているため、欧州の養蜂家たちは収入を得られず、一部の国では4分の3の養蜂家が事業を止めざるを得ない状況に陥っている。この危機に立ち向かうため、ドイツおよび欧州職業養蜂家協会は、2024年にドイツのスーパーマーケットで販売されている30の蜂蜜を無作為に選び、DNA検査を実施した。その結果、30のサンプルのうち25(83.3%)は蜂蜜以外が混じった不純物であることが発覚したのだった。さらに衝撃的なことに、これにはオーガニックやフェアトレードをうたうブランドの製品も含まれている。

この不純物は、蜂蜜に主に米やトウモロコシ、てん菜などのシロップを混ぜたもの。従来のドイツの検査方法では本物の蜂蜜と見分けることができなかったが、今回エストニアで行われたDNA解析によって偽造が判明した。現時点で偽造された蜂蜜が健康に害があるかどうかは分かっていないが、味には明確な違いがある。偽物の蜂蜜は口の中ですぐに味がしなくなる一方、本物の蜂蜜は舌の上に風味が長く残るという。こうした状況を受け、現在ドイツや欧州の養蜂家たちは蜂蜜のDNA鑑定の義務化を求めている。

消費者としてできることの一つは、ドイツや欧州の養蜂家たちが生産する蜂蜜を購入すること。養蜂家を支援することは、農業に必要不可欠な花粉交配を担うミツバチたちを守ることにもつながる。次ページからは、ドイツで養蜂の一手を担うメルヒャー華代子さんに教わった、養蜂家の暮らしやミツバチの生態についてご紹介する。

参考: Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund e.V.「Schock nach DNATest: 80 Prozent der Honigproben gefälscht!」、SWR「DNA-Analysen in der Lebensmitteluntersuchung Honig: Viel weniger von der Biene als gedacht?」

ドイツで養蜂家として生きる

フランクフルト郊外で、養蜂家として暮らすメルヒャー華代子さん。今年で養蜂を始めて12年目を迎える。養蜂家になったきっかけやその暮らしぶり、ミツバチの生態までたっぷりお話を伺った。(写真提供:メルヒャーさん)

メルヒャー華代子さん

フランクフルト郊外に住む養蜂家。オーデンヴァルトの果樹園兼養蜂場で、家族と共にミツバチの飼育、蜂蜜と蜜蝋、蜜ろうプロダクトの販売をする。そのほかにも養蜂やミツバチに関するワークショップやセミナーを開催するなど、幅広く活動している。

https://gwuwk.hp.peraichi.com/melchers-honig

蜂蜜取扱店:飯守市場(フランクフルト)、ユニコン(ハイデルベルク)

メルヒャーさんの養蜂場に並ぶ巣箱。下から一段目はミツバチの居住箱、二段目より上が蜂蜜だけを貯める蜜箱

メルヒャーさんの養蜂場に並ぶ巣箱。下から一段目はミツバチの居住箱、二段目より上が蜂蜜だけを貯める蜜箱

ドイツの蜂蜜のおいしさに衝撃

日本にいた頃から蜂蜜が大好き……というわけではなかったメルヒャー華代子さん。蜂蜜に目覚めたのは、ドイツで義理の両親と住んでいたときだったと話す。「義理の父が養蜂家から蜂蜜を直接購入していて、それを食べさせてもらったことがあって。とてもおいしくて、衝撃を受けました。日本ではあまり見ない白っぽいクリーミーな蜂蜜でした」

その衝撃を受けてから、メルヒャーさんは自宅でも蜂蜜を採れたらいいなと考えるようになった。そんな折、自宅近くで養蜂を習えるコースがスタートするという話を耳にした。ドイツには「ドイツ養蜂協会」(Deutscher Imkerbund e. V.)という団体があり、各地で養蜂を始めたい人のためのコースが開講されている。メルヒャーさんが通い始めたのも、地域のドイツ養蜂協会が主催するコースだった。

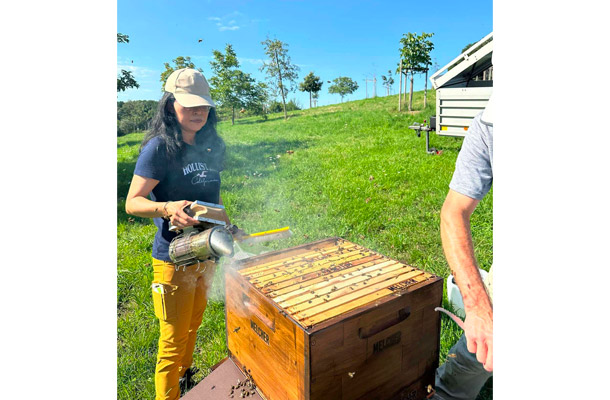

養蜂場で作業するメルヒャーさんと夫のペーターさん

養蜂場で作業するメルヒャーさんと夫のペーターさん

「最初は巣箱一つから始めました。ただ、遠心分離機などの機材が高額なこともあり、巣箱は複数ある方がより効率よく蜂蜜を生産することができます。毎年少しずつ巣箱を増やしていき、今では35箱くらいになりました。蜂蜜は1シーズンで一箱でおよそ30キロ、いい年では50キロくらい採れます」。巣箱の数が増えた現在、メルヒャーさんは新しく養蜂を始める人や自分たちのミツバチが死んでしまったという養蜂家に対して、コロニー(女王蜂と働き蜂からなる群のこと)の販売もしている。

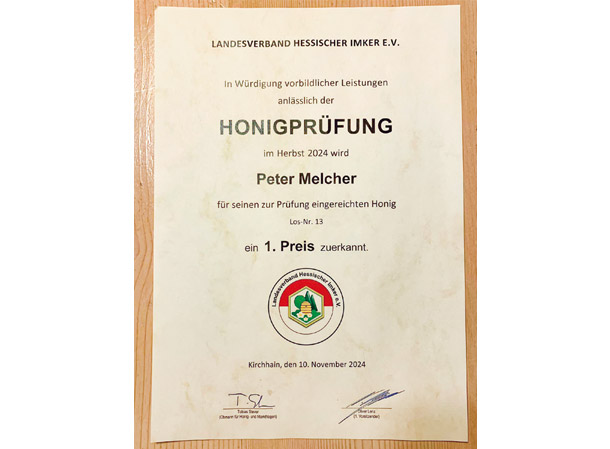

また、ヘッセン州では蜂蜜のコンテストが毎年開催されており、メルヒャーさんも毎年参加している。コンテストでは養蜂家から提出された蜂蜜に対して、ラボで農薬、化学物質、抗生物質が混入していないか、栄養価、味や香りはどうかなど品質検査を行い、金・銀・銅にランク分けされる。メルヒャーさんの養蜂場は、コロナ禍の数年を除いて毎年金賞を受賞しており、質の高い蜂蜜の生産を続けている。

コンテストで金賞を受賞したことを示す賞状

コンテストで金賞を受賞したことを示す賞状

ミツバチから考える環境のこと

養蜂の仕事は、天気や気温に左右される。昨今は気候変動の影響で雨が多い年があるが、蜂蜜の採取量にも大きな影響が出るという。「雨が降るとミツバチたちは外へ出て行かないので、巣箱に貯めた蜜を食べてしまうんです。特に2023年は各地で洪水が起こるなど雨が多かった年で、例年の10分の1ほどしか蜂蜜が採れませんでした」。また気温によっては花が開花しても蜜を吹かず、ミツバチが花蜜を集められない。花粉がないとミツバチの幼虫も育たない。さらにミツバチたちが花粉交配をしなければ、私たちの食の問題にも大きな影響を及ぼす。「つまり自然を守ることが大事なのです。2018年にグレタ・トゥーンベリさんの気候変動ストライキ『フライデーズ・フォー・フューチャー』で、子どもや若い人の環境への関心が高まりました。その影響もあってか、最近は若い人たちも養蜂家のコースに通っているなと感じます。今ではウェイティングリストがあるほどです」

ドイツでは、ミツバチの好む花にはミツバチのマークを付けて売られていたり、イベントなどで花の種が配られたりと、ミツバチ・フレンドリーな取り組みも多く見られる。メルヒャーさんの養蜂場でも、ミツバチや養蜂を通じて自然環境の大切さを広め、自然と共存することを理念に掲げている。その一環として、自宅や出張先で蜂蜜テイスティングを兼ねたワークショップを開いたり、日本人学校の職員研修、日本や海外の学校向けにオンラインで特別講師として授業をしたりするほか、養蜂場の敷地に毎年1~2本ずつ木を植えるといった活動にも力を入れる。

また、ミヒェルシュタットの城壁の一角には、市が管理するミツバチの巣箱が設置されており、メルヒャーさんの養蜂場から運んできたミツバチたちが暮らす。巣箱のある小径は「Naschgarten」(つまめる庭園の意味)と呼ばれ、ラズベリーやイチゴが植えられており、散歩中の人が自由に果実を食べられるようになっている。これもまた、環境を意識した取り組みの一つだ。

Naschgartenに設置された青色と黄色と巣箱

Naschgartenに設置された青色と黄色と巣箱

「ミツバチが怖いと思っている方もいらっしゃると思います。でもハナバチであるミツバチやマルハナバチは、訪花している時は人を攻撃することはなく、静かに見ているだけであれば問題ありません。ただし巣に近づいたり、間違って触ってしまったりすると、自分たちを守るために刺すこともあります。ミツバチが私たちにとって大切な生き物であることはもちろん、こういったミツバチの生態を子どもの頃から知っていれば、大人になったときもミツバチを守るための行動が取れるのではないかと考えています」

ドイツに生きる養蜂家として、自然や環境を守ることを熱心に話してくださったメルヒャーさん。草木を飛び回るミツバチを見つけたり、パンに蜂蜜を塗ったり、日常の風景の中には、私たちの未来について考えるきっかけがたくさんある。そのことに、あらためて気づかせてもらった。

手を伸ばすと逃げてしまうことが多いミツバチだが、ちょこんと手に乗ることも

手を伸ばすと逃げてしまうことが多いミツバチだが、ちょこんと手に乗ることも

養蜂家の一年

春に活動を始め、夏から秋にかけて飛び回り、冬はじっと待つ……。季節によってミツバチの仕事が違うように、養蜂家にもさまざまな仕事がある。ここではメルヒャーさんの養蜂場を例に、養蜂家の一年の流れを追う。(写真提供:メルヒャーさん)

1~2月

冬越し中は家の中での仕事

ミツバチは自らの熱で巣箱を温めて冬を越す。養蜂家によっては冬季も巣箱の中をチェックするが、温度が下がるとミツバチにストレスがかかるため、メルヒャーさんのように春までノータッチという養蜂場も。またこの季節は、蜜蓋の蜜ろうを溶かして作る「巣礎」(蜜ろう板)を用意する作業や、蜜箱のメンテナンスなどをする。ちなみに、冬は仕事が少ないため、養蜂家にとって旅行などに出やすい時期でもある。

(写真左)「巣礎」を巣枠にセットする様子

(写真左)「巣礎」を巣枠にセットする様子

(写真右)雪に包まれたメルヒャーさんの養蜂場の様子

3月

気温が上がったら養蜂の季節のスタート

巣箱の中は、ミツバチたちの体の熱により常に35度前後に保たれている。巣箱の温度が急に下がらないよう、しっかり気温が上がるまではそっとしておくことが大切だ。まだ気温が十分上がっていないときに巣箱のふたを開けると、ミツバチが驚き、刺されてしまう可能性もある。

4~7月

巣箱を定期的にチェック

ミツバチたちが活動を始めたら、きちんと産卵されているか、「王台」(女王蜂の生まれる特別な巣)ができているか、幼虫が育っているかなどを確認するため、毎週巣箱の中をチェックする。

5~6月

巣分かれの時期

5~6月は巣分かれの時期。新しい女王蜂が誕生すると、もともと巣にいた女王蜂は、半分に当たるおよそ2万匹の働き蜂を引き連れて、新しいコロニーを作る。そのため、あらかじめ人の手でコロニーを二つに分ける作業をする。

5~7月

4~6週間サイクルで採蜜

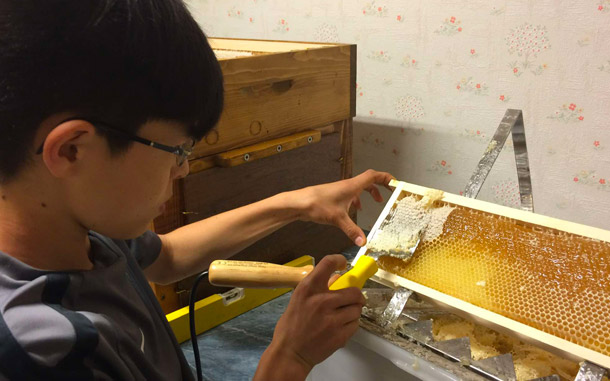

巣の中にいるミツバチたちは羽を動かして蜜を乾かし、蜜ろうで巣に蓋をする作業をしている。巣がしっかりと蜜ろうで覆われたら、フォークのような道具で蜜蓋を取り除く。蜂蜜の詰まった巣枠を遠心分離機にかけて蜂蜜を取り出し、ゴミなどを取り除いたものを瓶詰めする。早くて5月にその年最初の蜂蜜が採れる。一度のサイクルがおよそ4~6週間(天候による)で、これを7月頃まで繰り返す。

蜜蓋(蜜ろう)を採取する様子

蜜蓋(蜜ろう)を採取する様子

遠心分離機で取り出された蜂蜜が出てくる様子

遠心分離機で取り出された蜂蜜が出てくる様子

8月

冬の餌を用意

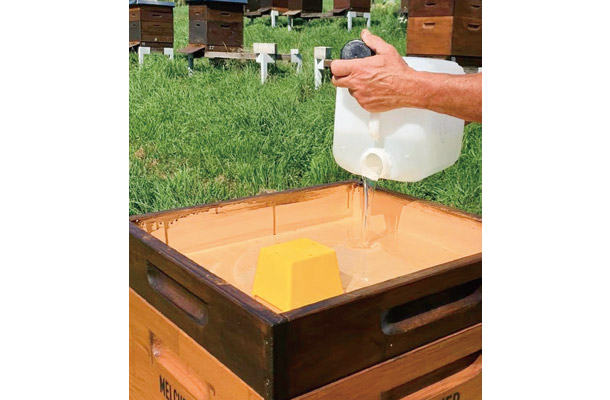

ミツバチは冬越しの間も眠らず、食事をしながら自ら熱を発して過ごす。夏の間、巣枠を6枚から10枚に増やし、巣の上に特別な餌箱を置く。その中に液体の餌を入れると、ミツバチたちは追加した4枚の巣枠にそれを貯める。

液体の餌(Weizenstärke)を入れているところ

液体の餌(Weizenstärke)を入れているところ

9月

ダニの駆除意

蟻酸を使い、バロアミルべというミツバチにつくダニの駆除をする。ダニが寄生するとミツバチの免疫力が落ち、病気にかかりやすくなる。また奇形が生まれたり、成長不良が起きたりすることもあり、全滅してしまうことも。駆除が終わったら、冬越しの準備は完了!

ダニを駆除するための準備をするメルヒャーさん

ダニを駆除するための準備をするメルヒャーさん

ドイツで養蜂家になるには?

ドイツ養蜂協会に所属して、養蜂を学ぶ

「Imkerverein+住んでいる地域名」で検索すると、近くのドイツ養蜂協会が見つかる。養蜂を始めたい人は、地域の協会が主催する養蜂コースに申し込む。地域によって多少違いはあるが、そのシーズン中は週に1回コースに通い、ミツバチの飼い方を座学と実践を通じて学ぶ。コースでは、励まし合ったり相談したりできる養蜂仲間も見つかる。

ミツバチを飼える環境を整える

養蜂をする場所には、気温差が激しくない、草木のある広いところが理想的。建物の屋上などは太陽の照り返しで暑かったり、冬の間は風が強く寒かったりすることもあるため、養蜂に適さない場合もある。

除草剤、農薬は使わない

EUでは、除草剤や農薬に対して厳しい規制が設けられているため、原則使わない。

近所の同意を得る

ミツバチは家畜として登録が必要。また、巣分かれの時期にミツバチが大群で飛び立つこともあるため(詳しくはp12)、養蜂を始める前に隣近所の同意を得ておくのがベター。

知らなかった! ミツバチの秘密

人間はミツバチなしでは生きられないにもかかわらず、実はミツバチのことをあまり知らないかも… …という人は少なくないだろう。ミツバチたちの生態を知って、さらに身近に感じてみよう。

ドイツで見られるミツバチは2種類

ドイツではもともと、自然に存在していたカーニカ(Kärntner Biene)と、人工交配によって生まれたバックファスト(Buckfastbiene)という2種類のミツバチが見られる。コロニーによってはどちらの種類も共存している。ミツバチが雑種になることはなく、オスの種類によって生まれる種類が決まる(女王蜂は複数のオスと交尾する)。

オスは1割しかいない

コロニーには女王蜂1匹のほか、オスが約1割、メスが約9割生息している。雌雄は女王蜂の産み分けによって決まる。働き蜂は全てメス。オスは交尾のみのために生まれ、晩夏になると巣箱から追い出されてしまう。ちなみにオスは針を持たず、外敵と戦うことはできない。冬越しはメスが女王蜂を囲んで温める。

女王蜂はローヤルゼリーのみを食べる

ローヤルゼリーは女王蜂のために抽出される特別な物質で、水分の多いヨーグルトのような形状をしている。女王蜂の寿命は4~5年と長く、その栄養価の高さが伺える。かつてローマ法王だったピオ12世(1876-1958)が危篤状態のときに、ローヤルゼリーを投与して回復したことから、その効能が注目されるようになった。

中央にいる体の大きい個体が女王蜂

中央にいる体の大きい個体が女王蜂

採取したローヤルゼリー

採取したローヤルゼリー

女王蜂は毎年生まれる

女王蜂は誕生から約1週間後、交尾のために一度だけ外へ飛び、その後は巣にとどまって毎日約2000個の卵を産む。新しい女王蜂は毎年生まれ、巣内で複数同時に誕生した場合は刺し合いで生き残れる女王が決まる。分蜂をすることで子孫(コロニー)を増やしていく。

働き蜂の仕事は内勤から始まる

春から秋までの働き蜂の寿命はおよそ40日間。成虫になった働き蜂は、掃除、幼虫への餌やり、ローヤルゼリーの分泌、蜜ろうの分泌、巣の建設のほか、蜜を乾かしたり、外敵が入らないように門番をしたりするなど、順番に内勤を行う。これをおよそ20日間行ったあと、残り20日間は命が尽きるまで、蜜と花粉を集めに外を飛び回る。

働き蜂は飛び回りながら食事する

働き蜂は蜜のう(蜜袋)がいっぱいになるまで蜜を集めるが、半分は自分で消化して、半分は巣に持ち帰る。採蜜の際は、幼虫を育てている一番下段の巣枠は手をつけずに残しておき、その上に積んだ巣枠から蜂蜜を採取する。

6~8キロ先まで飛行

ミツバチの体重はわずか80ミリグラム。働き蜂はコロニーから最大6~8キロの範囲を飛び、花の蜜と花粉をそれぞれ40ミリグラムまで運ぶことができる。これを1日30回往復する、文字通りの働き者だ。

ちゃんと自分の家が分かる

ミツバチは帰巣本能があり、太陽の位置を基準にして飛行する。巣の周りのランドマーク(木や建物等)や自分の巣箱の匂いを頼りに、蜜を集めて巣に帰ってくる。

「巣分かれ」で逃げ出すことも

分蜂(巣分かれ)の時期に雨が続き、翌日晴れて気温が上がると、ミツバチたちが一斉に逃げてしまうことも。ミツバチたちは仮の住まいとして近くの木に滞在していることも多く、見つかったら枝ごと切り取って新しい巣箱に入れる。ただし、高いところの場合は救出作業ができないことも。多くはそのまま冷たくなって死んでしまう。

メルヒャーさんがミツバチたちを救出する様子。2024年は10回ほどこの作業が発生した

メルヒャーさんがミツバチたちを救出する様子。2024年は10回ほどこの作業が発生した

ミツバチを殺すと罰金!?

ドイツの野生動植物の保護に関する条例(BArtSchV)により、ミツバチは特別保護種に指定されている。そのため、捕獲のほか、傷つけたり殺したりすることは禁じられている。州によって異なるが、最大6万ユーロの罰金が科せられる。もし庭に蜂の巣や分蜂をしたミツバチの塊を見つけた場合は、自分で対処しようとせず、近所の養蜂家などに相談するのがよい。なお、スズメバチも同じく保護対象になっている。

おいしい蜂蜜を手に入れる&食べるポイント

手に入れる

養蜂家から直接購入しよう

スーパーで売っている大手ブランドの蜂蜜は、さまざまな場所から集めた蜂蜜を一つにまとめて瓶詰めしている。ラベルには基本的に「EU産」「非EU産」「EU産と非EU産」しか記されていないため、先述の不純物が混ざっている可能性が高い。また適正な期日を待たずに採取した水分の高い蜂蜜を加熱して、水分を飛ばしているという事実も消費者が判断することは難しい(ドイツでは水分18%以下の蜂蜜が流通している)。純粋な蜂蜜を手に入れたい場合は、養蜂家から直接購入するのが一番の近道だ。地域の養蜂家の蜂蜜を購入することは、養蜂家のサポートにもつながる。

メルヒャーさんが販売する蜂蜜各種

メルヒャーさんが販売する蜂蜜各種

ドイツ養蜂協会の蜂蜜を買おう

ドイツ養蜂協会では、1925年から「Echter Deutscher Honig」(本物のドイツの蜂蜜)というブランドを展開している。この蜂蜜は法律よりも厳しい品質ガイドラインをクリアしたものだけに与えられ、専用のラベルと管理番号が付与される。購入可能な場所は協会の公式ホームページで調べることができる。ガラス瓶は再利用されるため、食べ終わったら購入場所などで返却しよう。

「Echter Deutscher Honig」のラベルと金賞のシールが貼られたメルヒャーさんが販売する蜂蜜

「Echter Deutscher Honig」のラベルと金賞のシールが貼られたメルヒャーさんが販売する蜂蜜

食べる

朝と晩に小さじ1杯ずつ食べよう

メルヒャーさんのおすすめは、朝と晩に蜂蜜を小さじ1杯ずつ食べること。2020年のオックスフォード大学の研究結果によると、せきや風邪の治療には、市販薬よりも蜂蜜が有効である可能性が指摘されている。また蜂蜜には、およそ180種類以上の栄養素が含まれているといわれる。賞味期限も半永久で、加熱せずにそのまま食べられるため、非常時への備えとしても◎。なお、蜂蜜は賞味期限を表示する義務はあるが、蜂蜜自体は密閉容器で室温20~25度、暗所で無期限に保存することができる。15度以下で結晶化が始まり、硬くなってしまうため、冷蔵庫には入れないこと。

蜂蜜に含まれる栄養素の例

- ミネラル

ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、セレン、鉄、亜鉛、銅など - ビタミン

ビタミンB1、2、3、5、6、7、9、ナイアシンなど - アミノ酸

必須アミノ酸9種類、リジン、バリン、アルギニン、ロイシン、イソロイシンなど - ポリフェノール

カフェ酸、ρ- クマル酸、フェルラ酸、クリシンなど - 有機酸

グルコン酸、乳酸、酢酸、クエン酸など

砂糖の代わりに蜂蜜を取り入れよう

蜂蜜は栄養豊富で、単糖である。花の蜜(ショ糖)は、ミツバチの蜜のう(蜜袋)の中で果糖とブドウ糖に分解される。蜂蜜を食べても胃で分解する必要がほとんどなく、体内での消化吸収が早い。そのため、砂糖の代用品として取り入れるのがおすすめ。スタンダードに、パンに塗ったりヨーグルトや果物にかけたりするほか、スムージーやジュース、レモネードに入れても合う。使い方に困った場合は、サラダのドレッシング、煮物やカレーの隠し味にも◎。ただし、蜂蜜は高熱にさらされると、ビタミンや酵素が破壊されるため、温かい飲み物に入れる時は40度くらいまで冷ましてからがベター。

【注意】蜂蜜は1歳を過ぎてから!

1歳未満で蜂蜜を食べることにより、乳児ボツリヌス症という死に至る病気にかかることがある。そのため、腸内環境の整う1歳を過ぎるまでは蜂蜜そのものや蜂蜜の入った飲み物や食べ物は与えないことが強く推奨されている。(参考:厚生労働省)

季節ごとに採れる蜂蜜の種類*

蜂蜜を楽しむには、好みの味を見つけるのが一番。また、自分の体調によって味が違って感じられることも。ここでは、メルヒャーさんの養蜂場で採れる蜂蜜を紹介。いろいろ食べ比べて、お気に入りを探してみて!

*花の種類と開花時期

3月

メープル(Ahorn)

ドイツでは珍しいタイプの蜂蜜。メルヒャーさんの養蜂場の近くにはカエデの並木道があるため、最初に採れる種類。濃厚で奥深く優しい甘みがある。なお、メープルシロップは樹液を採取してに煮詰めたもの。

4月

菜の花(Rapsblüte)/ タンポポ(Löwenzahn)

菜の花やタンポポはブドウ糖を多く含むため、結晶化しやすい。固まる前に攪拌させて空気を含ませることで、日本では珍しい白っぽいクリーミーな蜂蜜に仕上がる。パンに塗るのはもちろん、お菓子のような感覚でそのまま食べてもおいしい。

5月

アカシア(Akazien)

アカシアの白い花は、満開になると藤の花のような上品な甘い香りが漂う。色はクリアで、クセが少なく甘みが強い、日本でもなじみのある蜂蜜の一つ。気候変動で開花時期に雨が続くと、ほかの蜜と混ざってしまうこともあり、希少性が高い。

6月

ボダイジュ(Linden)

初夏に鈴のような小さい白い花をつけるボダイジュの蜂蜜は、すっきりとしたハーブのような風味が特徴。好き嫌いがはっきり分かれるが、ぜひお試しを。夏の熱中症対策として、水にボダイジュの蜂蜜、レモン、塩を混ぜて飲むのがおすすめ。

3~7月

百花蜜(Blütenhonig)

百花蜜は、各季節に咲く花の蜜を集めた蜂蜜。ドイツでは一つの花の蜜が全体の50%以下の場合、百花蜜に分類される。ミツバチが飛んでいく範囲の蜜源により、蜂蜜の味も変わってくる。

7月

甘露蜜(Honigtau)

夏に針葉樹につくアブラムシが樹液を吸って抽出する甘い蜜をミツバチが集めたもの。濃い褐色で、黒糖のような深い甘味がある。また食物繊維が豊富なため、腸活にもうれしい。ナッツやチーズとの相性もよく、煮物の味付けに使うとまろやかな仕上がりに。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

濾したどぶろくと酒かす。

濾したどぶろくと酒かす。 完成した「こぼれ梅」にドライフルーツを混ぜてみました。とんでもなくおいしい!

完成した「こぼれ梅」にドライフルーツを混ぜてみました。とんでもなくおいしい!

茹でた芽キャベツに塩糀をまぶすだけで、とってもおいしいです!

茹でた芽キャベツに塩糀をまぶすだけで、とってもおいしいです! ルバーブの酵素シロップ。残った果実は煮詰めてジャムのようにしても◎

ルバーブの酵素シロップ。残った果実は煮詰めてジャムのようにしても◎ 発酵してふかふかに膨らんだサワードウのパン

発酵してふかふかに膨らんだサワードウのパン

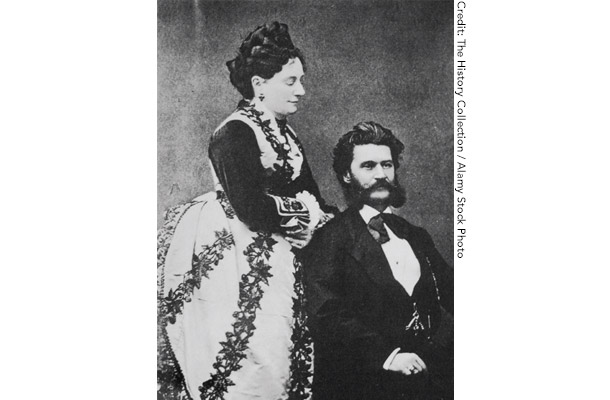

ウィーンのホーフブルク宮殿で行われた宮廷舞踏会にて、ウィンナ・ワルツを踊る人々

ウィーンのホーフブルク宮殿で行われた宮廷舞踏会にて、ウィンナ・ワルツを踊る人々

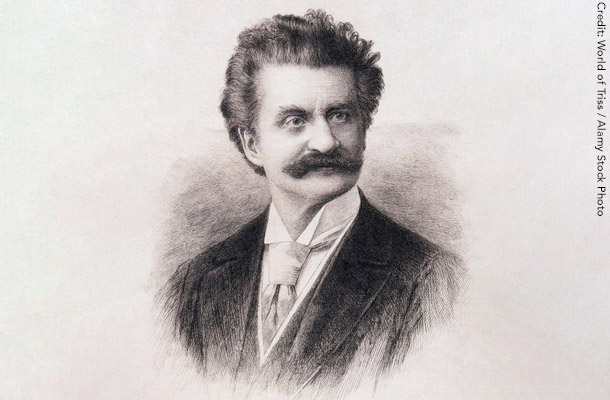

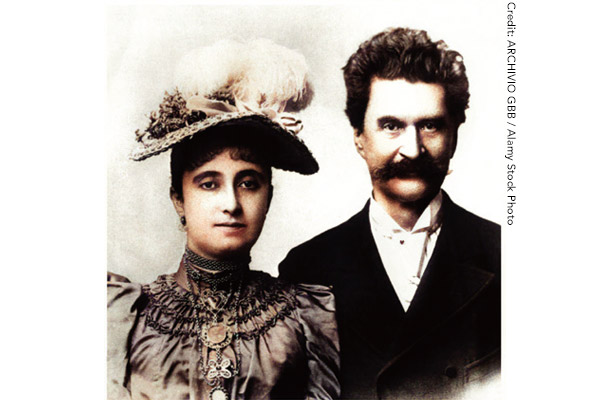

ウィーン宮廷舞踏会でのヨハン・シュトラウス2世(中央)と、シュトラウス管弦楽団の面々

ウィーン宮廷舞踏会でのヨハン・シュトラウス2世(中央)と、シュトラウス管弦楽団の面々

ウィーン中央墓地にあるヨハン・シュトラウス2世のお墓。ウィーン市民たちは偉大な音楽家の死を悲しみ、葬儀はウィーン全市をあげて行われた

ウィーン中央墓地にあるヨハン・シュトラウス2世のお墓。ウィーン市民たちは偉大な音楽家の死を悲しみ、葬儀はウィーン全市をあげて行われた 毎年1月1日にウィーン楽友協会の大ホールで行われている、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサート。今日でも、主にヨハン・シュトラウス2世を中心とするシュトラウス家の楽曲が演奏される

毎年1月1日にウィーン楽友協会の大ホールで行われている、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニューイヤーコンサート。今日でも、主にヨハン・シュトラウス2世を中心とするシュトラウス家の楽曲が演奏される 1961年にオーストリアで映画化された「こうもり」のワンシーン

1961年にオーストリアで映画化された「こうもり」のワンシーン

「みつばちマーヤの冒険」は日本では1975~76年、ドイツでは1976~77年に放映された

「みつばちマーヤの冒険」は日本では1975~76年、ドイツでは1976~77年に放映された 「アルプスの少女ハイジ」は、スタジオジブリ作品でおなじみの高畑勲監督、宮崎駿監督が制作に携わったことでも知られる不朽の名作

「アルプスの少女ハイジ」は、スタジオジブリ作品でおなじみの高畑勲監督、宮崎駿監督が制作に携わったことでも知られる不朽の名作 Dragon Ball 1

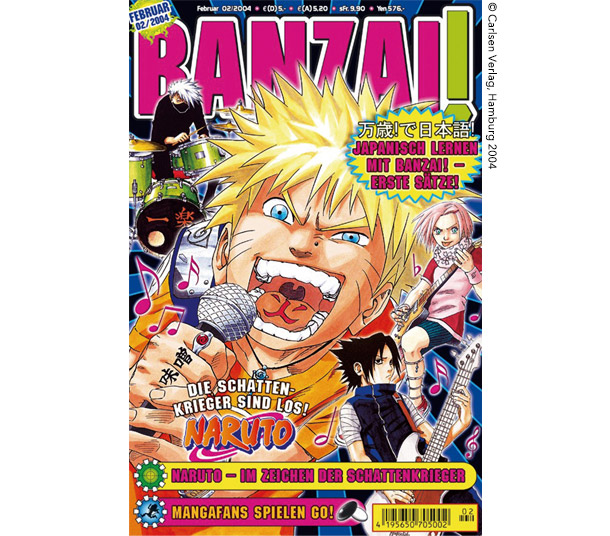

Dragon Ball 1 250ページ以上のボリュームで刊行されていた月刊「BANZAI!」。日本の漫画誌のように付録のある号も

250ページ以上のボリュームで刊行されていた月刊「BANZAI!」。日本の漫画誌のように付録のある号も セーラームーンのコスプレは今でも男女問わず人気が高い。写真は2022年にエアランゲンで開かれたComic-Salonのコスプレイヤーたち

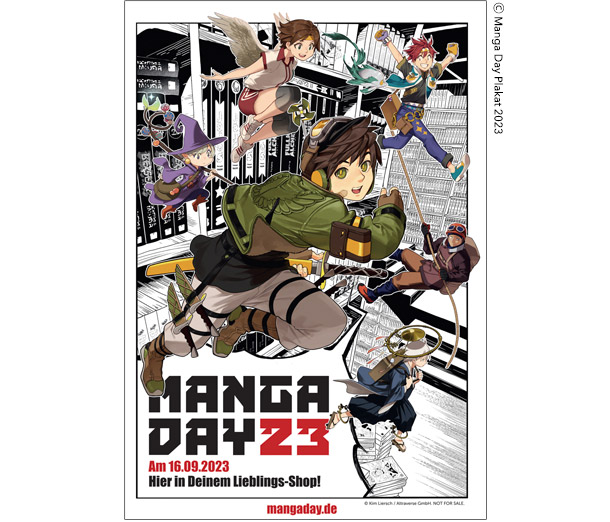

セーラームーンのコスプレは今でも男女問わず人気が高い。写真は2022年にエアランゲンで開かれたComic-Salonのコスプレイヤーたち 2023年に開催されたMANGA DAYのポスター

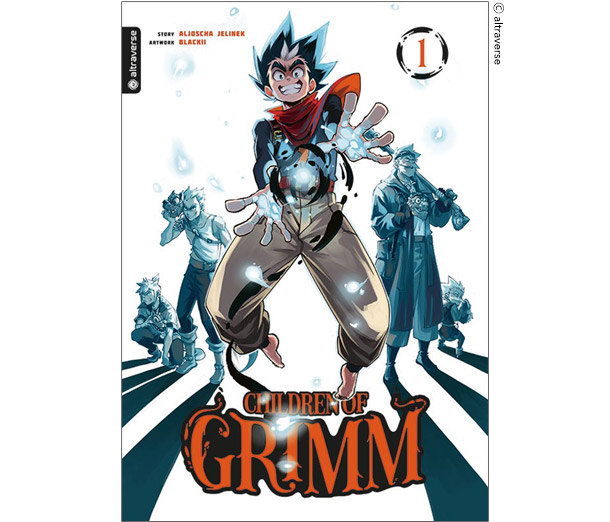

2023年に開催されたMANGA DAYのポスター Children of Grimm, Band 01 Aljoscha Jelinek / Blackii

Children of Grimm, Band 01 Aljoscha Jelinek / Blackii

トーマス・エジソンと並ぶ映画発明者であり、

トーマス・エジソンと並ぶ映画発明者であり、 月世界旅行 Le Voyage dans la Lune

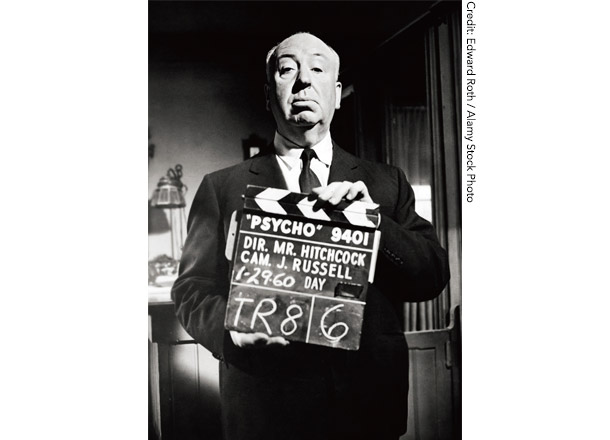

月世界旅行 Le Voyage dans la Lune サイコ Psycho

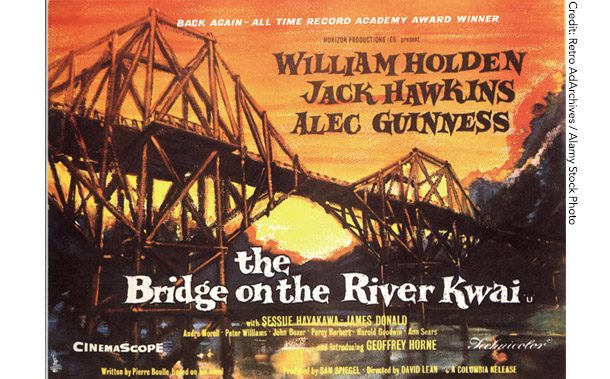

サイコ Psycho 戦場にかける橋 The Bridge on The River Kwai

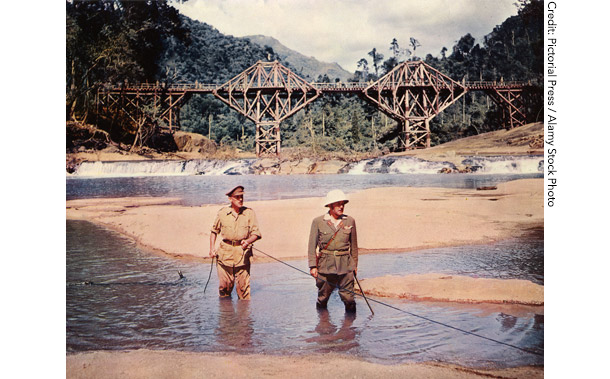

戦場にかける橋 The Bridge on The River Kwai 「戦場にかける橋」で

「戦場にかける橋」で 第三の男 The Third Man

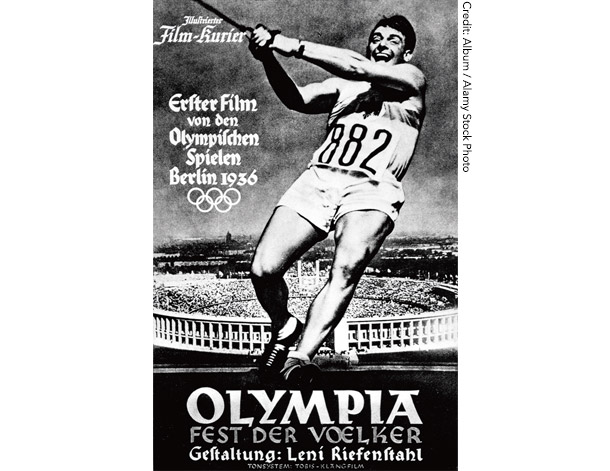

第三の男 The Third Man オリンピア Olympia

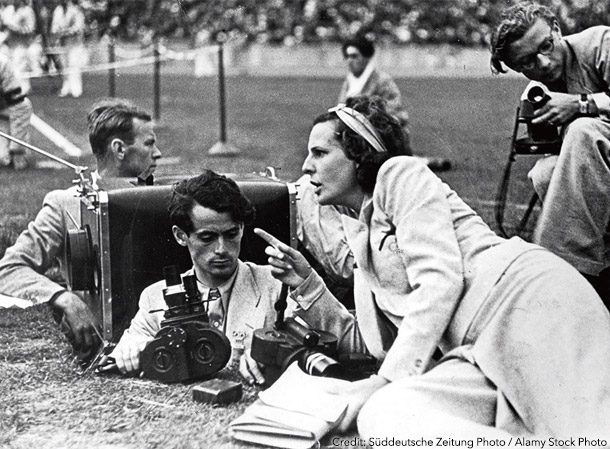

オリンピア Olympia 「オリンピア」の撮影をするリーフェンシュタール(写真右)。

「オリンピア」の撮影をするリーフェンシュタール(写真右)。 新しき土 Die Tochter des Samurai

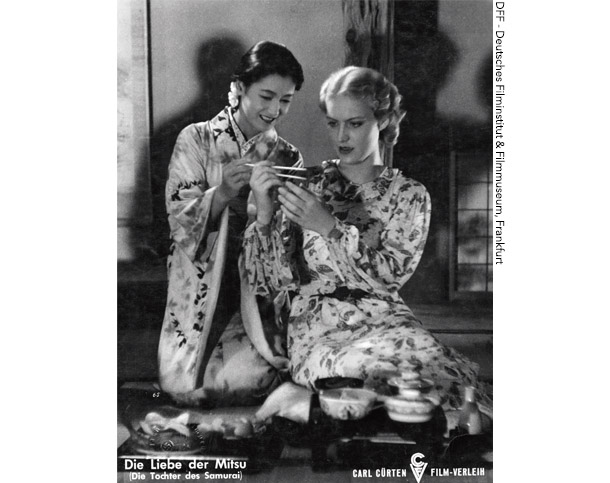

新しき土 Die Tochter des Samurai 「新しき土」には当時10代だった原節子が出演。

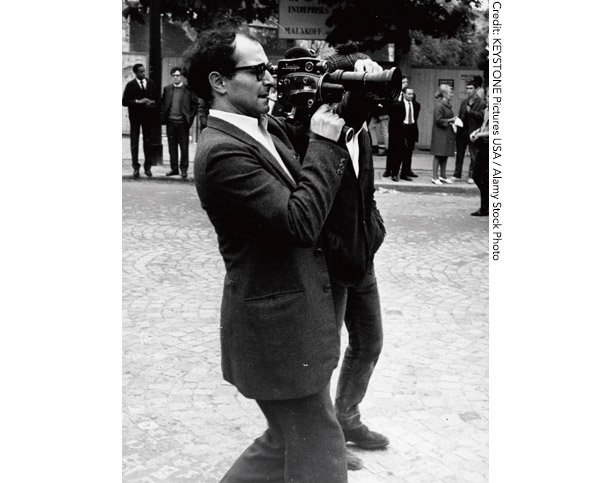

「新しき土」には当時10代だった原節子が出演。 軽量カメラを持ち撮影するゴダール。ゴダールは伝統的な映画の形式を完全に打ち破る革新的なスタイルでその名を知らしめた

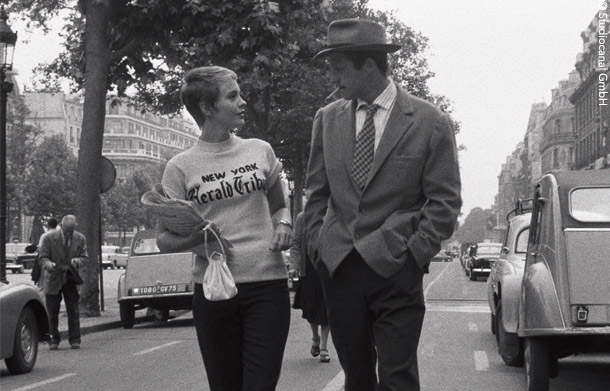

軽量カメラを持ち撮影するゴダール。ゴダールは伝統的な映画の形式を完全に打ち破る革新的なスタイルでその名を知らしめた 勝手にしやがれ À bout de souffle

勝手にしやがれ À bout de souffle 美しきセルジュ Le Beau Serge

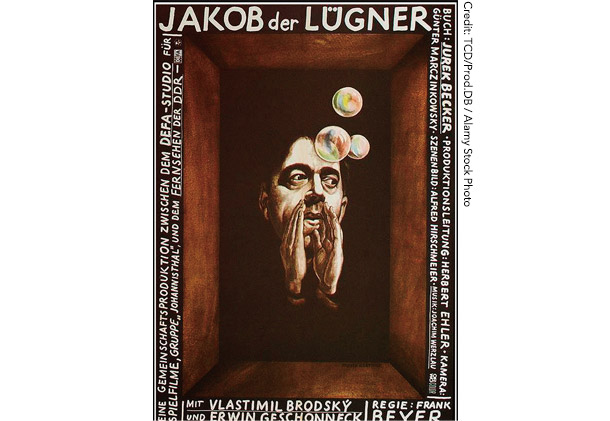

美しきセルジュ Le Beau Serge 噓つきヤコブ Jakob der Lügner

噓つきヤコブ Jakob der Lügner ヤコブを演じたヴラスティミル・ブロツキー(左)はチェコの俳優。

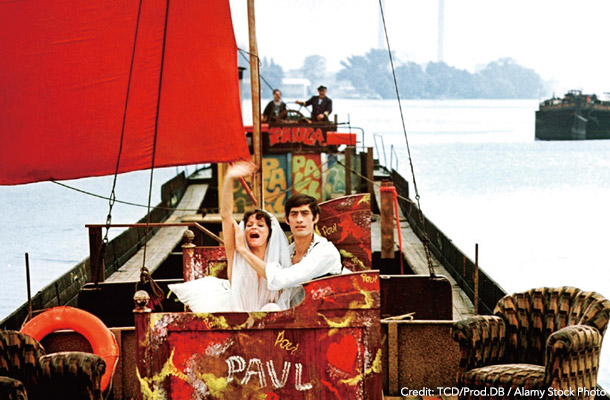

ヤコブを演じたヴラスティミル・ブロツキー(左)はチェコの俳優。 パウルとパウラの伝説 Die Legende von Paul und Paular

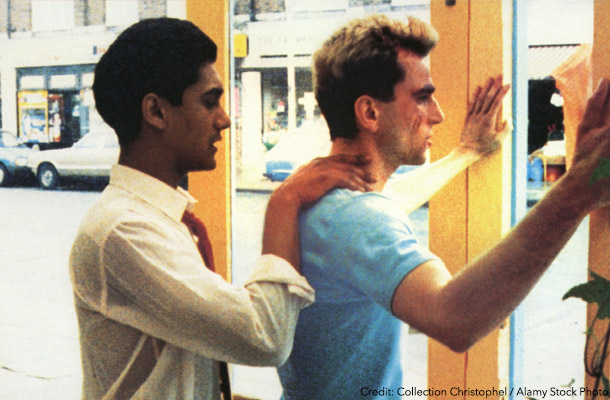

パウルとパウラの伝説 Die Legende von Paul und Paular マイ・ビューティフル・ランドレット My Beautiful Laundrette

マイ・ビューティフル・ランドレット My Beautiful Laundrette 秘密と嘘 Secrets and Lies

秘密と嘘 Secrets and Lies わたしは、ダニエル・ブレイク I, Daniel Brake

わたしは、ダニエル・ブレイク I, Daniel Brake 1946年10月25日に設立されたCNCは公的行政機関であり、

1946年10月25日に設立されたCNCは公的行政機関であり、 沼地という名の町 La Ciénaga

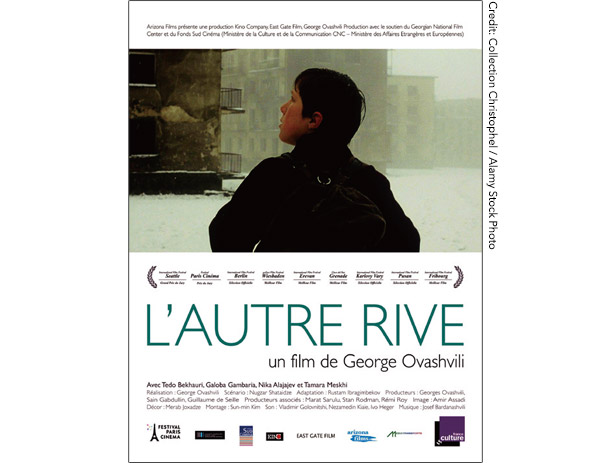

沼地という名の町 La Ciénaga The Other Bank

The Other Bank D.I. Divine Intervention

D.I. Divine Intervention