新しい年の幕開けを祝福したのも、束の間。ドイツは、難民・移民問題やテロの脅威にさらされ、揺れに揺れている。ドイツが守ろうとしている社会とは?その根幹をなす価値観や現代ドイツを構成する市民の素顔とは?ベルリン国際映画祭の開幕を2月11日に控えたこの時期、それらの問いに対する答えのカケラを探しに、ドイツ映画の世界に足を踏み入れてみた。激動の時代に改めて鑑賞したい、お勧めのドイツ映画をご紹介する。(編集部:高橋 萌)

悪の正体とは?!『思考の風』が

現代を生きる私達に勇気を与える

Hannah Arendt ハンナ・アーレント

監督:マルガレーテ・フォン・トロッタ

脚本:マルガレーテ・フォン・トロッタ、パメラ・カッツ

公開:2012年 日本公開:2013年

上映時間:114分

言語:ドイツ語、英語

年齢制限:6歳以上

主演:バルバラ・スコヴァ

ドイツ:www.hannaharendt-derfilm.de

日本:www.cetera.co.jp/h_arendt

あらすじ

1960年5月、アドルフ・アイヒマンが逃走先のアルゼンチンでイスラエル諜報特務庁「モサド」によって捕らえられた。彼は、ゲシュタポの「ユダヤ問題」担当責任者。第二次世界大戦中に600万人のユダヤ人を収容所へ移送した大虐殺の戦犯として、イスラエルの法廷で裁かれることになったアイヒマンは、ガラスの檻の中から自らの主張を語る。『全体主義の起源』などで著名な哲学者として名を馳せていたハンナ・アーレントは、自ら望んでザ・ニューヨーカー誌の特派員となり、その歴史的裁判に立ち会う。売れっ子思想家がレポートを書いてくれると、ザ・ニューヨーカー誌の編集長らは大喜び。しかし、彼女が発表したレポートは世論の期待していたものとは遠くかけ離れており、世界的なアーレント・バッシングが巻き起こる……。

ハンナ・アーレントとは?

ハンナ・アーレントは、ドイツ出身のユダヤ人。マールブルク大学でハイデッガーと出会い、哲学を志す。ハイデッガーとは一時不倫関係に。フライブルク大学でフッサールに、ハイデルベルク大学ではヤスパースの指導のもと哲学を学ぶ。この時期、クルト・ブルーメンフェルトと出会ったことで、シオニストの活動に従事。1933年にフランスへ亡命、1940年にナチスの強制収容所に連行されるが命からがら脱出し、翌年には米国に亡命。米国で国籍を取得したのは1951年で、その年に英語で著作『全体主義の起源』を出版し、一大センセーションを巻き起こした。しかし、1963年に出版した『イェルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告』によって、その名声は地に落ちる。1975年12月4日、69歳で死去。

考察

悪の凡庸さ、世界最大の悪は思考停止の凡人が作る

グッとくるセリフ

Ich habe noch nie ein Volk geliebt,

warum soll ich denn die

Juden lieben?

Ich liebe nur meine Freunde.

私は一つの民族を愛したことはないわ。

ユダヤ人を愛せと?

私が愛するのは友人だけよ。

ハンナ・アーレントが繰り返し主張する「悪の凡庸さ」。この問題は、半世紀を経た今もまったく古びていない。それどころか、恐らくはこの映画を見た多くの人が、自分の所属する社会にその危うさを重ね見て、「空気を読む」の行き着く先に背筋を凍らせるのではないだろうか。

映画の中で、「アイヒマン裁判」の場面には当時の記録映像が挿入されている。アドルフ・アイヒマンその人が、防弾ガラスの中に姿を現し、言葉を発する。彼とこの裁判の本質を伝えるのに、これ以上に説得力のある方法はなかっただろう。あらゆる意味で衝撃的だった。彼の話し方、言葉の選び方、表情。アーレントが言うように「彼 は役人」だった。生真面目なくらいに、仕事に忠実な。600万人の同胞の死の元凶が、世紀の大悪人で悪魔のような人物であることを疑っていなかったイスラエル政府の思惑とは裏腹に、彼は「命令に従っただけです」「ユダヤ人に対する憎悪はない」と言い放つ。

自らも強制収容所にいた経験を持ちながら、アーレントは、アイヒマンを「理解」しようと試みる。「許し」と「理解しようとすること」は別だと彼女は語るが、アイヒマンを「非難」する以外の方法で表現することが、当時はタブーだった。その上、アーレントは、アイヒマンの罪を「人類への罪」と断定。被害者がユダヤ人であったことにすら固執せず、「ユダヤ人は人間だから」と一言。

国家や民族、イデオロギーが人を魅了するのは過去の話ではない。まさに現在、我々は顔なき民族同士の対立を経験してはいまいか。「考えることで、人間は強くなる」という信念を貫いたアーレントが、親友を失いそうになりながらも言ったセリフ(上記)を、心に刻みたい。

関連映画 Im Labyrinth des Schweigens

顔のないヒトラーたち

監督:ジュリオ・リッチャレッリ

公開:2014年 / 日本公開:2015年

主演:アレクサンダー・フェーリング

ドイツ人のナチス・ドイツに対する歴史認識を大きく変えたとされる1963年のアウシュビッツ裁判を題材に、真実を求めて奔走する若き検事の闘いを描 く。1958年、フランクフルト。終戦から10年以上 が過ぎ、西ドイツでは多くの人々が戦争の記憶を忘れかけていた。「ハンナ・アーレント」では若き日のアーレントを演じたフリーデリーケ・ベヒトも共演。

http://imlabyrinth-film.de http://kaononai.com

関連映画 Das Experiment

es[エス]

![es[エス]](/newsde/images/tokushu/1018/08.jpg)

監督:オリヴァー・ヒルシュビーゲル

公開:2001年 / 日本公開:2002年

主演:モーリッツ・ブライプトロイ

「被験者求む。模擬刑務所での2週間の実験。報酬4000マルク」1971年に米国スタンフォード大学で実際に行われたスタンフォード監獄実験を元にした映画。この実験は、人が置かれた状況によりどのように変化していくか、権力への服従をみる「ミルグラム実験(アイヒマン実験)」と呼ばれる心理学の実験にヒントを得たといわれている。集団心理や役割が人格に与える影響に、心底恐怖する映画。

東ドイツ、1 人のシュタージが

起こした小さな革命

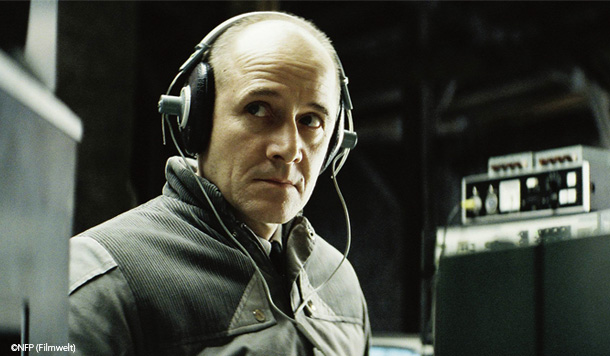

Das Leben der Anderen 善き人のためのソナタ

監督・脚本:フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク

公開:2006年

日本公開:2007年

上映時間:137分

言語:ドイツ語

年齢制限:12歳以上

主演:ウルリッヒ・ミューエ

www.albatros-film.com/movie/yokihito/

あらすじ

1984年の東ベルリンで物語は動き出す。シュタージの局員ヴィースラー大尉は、国家に忠誠を誓い、反体制的な思想を持つ市民の捜査と、後輩の育成に力を入れている。監視と尋問を得意とするヴィースラーは、次の任務として劇作家ドライマンの監視を命じられる。手際よくドライマンのアパートに盗聴器を仕掛け、そのアパートの屋根裏部屋を拠点に、徹底した監視が始まる。ドライマンと、その恋人で舞台女優のクリスタの監視に没頭するヴィースラーは、次第に彼らの会話から紡ぎだされる自由で豊かな心に共鳴していく。そして、ドライマンが友人の死を悼み、弾いた美しいピアノソナタ「善き人のためのソナタ」を耳にしたとき、ヴィースラーの内面に変化が起こる……。「この曲を聴いた者は、本気で聴いた者は、悪人にはなれない」

シュタージの活動とは?

ドイツ民主共和国(東ドイツ)の秘密警察・諜報機関である国家保安省の通称が「シュタージ(Stasi)」。シュタージは東ドイツ全域を監視し、盗聴や密告を通して社会主義統一党の独裁の妨げになるような反体制運動や、危険思想を持つとみなされる人物の弾圧を行っていた。最終的には、正職員9万人、非公式協力者(IM)18万人規模の組織だった。彼らが残した市民に関する記録「シュタージ文書」は、計600万点。これらの文書は、1990年の東西統一後、本人や家族に限り閲覧が可能となったが、この文書によって自分に近しい人がシュタージのIMとして自分を密告していたことを知ることも。現在、シュタージ本部はシュタージ博物館に、政治犯収容所はホーエンシェーンハウゼン記念館となっている。

考察

善き人の行いとは

グッとくるセリフ

店員:Geschenkverpackung?

プレゼント用にお包みします?

ヴィースラー:Nein, es ist für mich.

いいえ、それは私のため(の本)です。

まずは、東ドイツ(DDR)が監視国家であったことをまざまざと思い知らされる映画。徹底した監視体制を敷き、市民を抑圧していたシュタージ。「我々が想いつきや気まぐれで逮捕するとでも?」というセリフがあったが、確たる根拠なく逮捕された人は実際大勢いた。そして、シュタージが得意としたのが非公式協力者(IM)を使った諜報作戦であったことが、東ドイツ市民にとっての悲劇だった。

この映画は、フィクションである。しかし、ヴィースラー大尉を演じたウルリッヒ・ミューエは、当時シュタージに監視されていた一人。彼を密告していたのは、当時の妻だった女優のイェニー・グロルマン(本人は否定し、訴訟に発展)。そんな彼が、心の底から憎んだはずのシュタージの局員を演じる。シュタージとしての仕事に忠実である一人の男を理解しようとする試みは、困難なものであったに違いない。

「レーニンはベートーヴェンのソナタ『熱情』を批判していたそうだ……。この曲を聴いた者は、本気で聴いた者は、悪人にはなれない」と、監視の対象であるドライマンが言い、亡き友からもらった楽譜「善き人のためのソナタ」を演奏するのを盗聴したヴィースラーの瞳は輝く。彼はその瞬間、自ら感じ、考える人に生まれ変わったのだ。

ここで、先に紹介した、映画『ハンナ・アーレント』でのワンシーンが心によぎる。アイヒマンの仕事に関与したユダヤ人指導者について、彼女は語る。「彼らは非力でした。でも、たぶん、抵抗と協力の中間に位置する何かは……あったはず」と。その「何か」を探る、ヴィースラーのささやかな革命が、私たちに救いを与えてくれる。そして、孤独な戦いを終えたヴィースラーにも、救いはあったのだ(上記)。

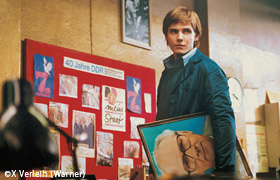

関連映画 Good Bye Lenin!

グッバイ、レーニン!

監督:ヴォルフガング・ベッカー

公開:2003年 / 日本公開:2004年

主演:ダニエル・ブリュール

東ベルリンに暮らす青年アレックス。母は夫が西ドイツへ単独亡命して以来、熱烈に社会主義に傾倒していた。そんな中、アレックスは反体制デモに参加するが、警察に捕らえられるところを偶然、母に見られてしまう。そのショックで母は心臓発作を起こし、昏睡状態に。8カ月後、意識を取り戻した母の命を守るため、自宅の中に東ドイツを再現する。

www.good-bye-lenin.de

関連映画 Barbara

東ベルリンから来た女

監督:クリスティアン・ペツォールト

公開:2012年 / 日本公開:2013年

主演:ニーナ・ホス

シュタージに怯えながら暮らしていた社会主義時代、1980年夏の東ドイツが舞台。西ドイツへの移住申請は却下され、監視や密告への猜疑心から、心を閉ざす女医バルバラ。実は彼女は、西側に恋人がおり、西ドイツへの脱出の準備を慎重に進めていた。しかし、片田舎の小さな病院で、同僚医師や患者と触れ合う中で、少しずつ心境が変化する……。

www.barbara-der-film.de

一つの家族の思い出から見る

ガストアルバイターの歴史と統合問題

Almanya - Willkommen in Deutschland

おじいちゃんの里帰り

監督:ヤセミン・サムデレリ

脚本:ヤセミン・サムデレリ、ネスリン・サムデレリ

公開:2011年

日本公開:2013年

上映時間:101分

言語:ドイツ語、トルコ語

年齢制限:6歳以上

主演:ヴェダット・エリンチン

www.almanya-film.de

あらすじ

1964年9月10日、ドイツに到着した100万人目の移民として大歓迎を受けるトルコ人男性。その光景を横目で見ていた100万1人目の男性こそが、ベルリンで暮らす少年チュルクの祖父フセインだった。それから半世紀、フセインは妻に説得されてドイツへの帰化申請をする。ドイツ国籍を取得し、ドイツのパスポートを受け取った日に、彼は家族を集めて宣言した。「トルコに家を買った。皆でトルコに行こう」と。家族それぞれの思惑や状況が絡み合い、旅行に前向きなのはフセインだけだったが、何とか三世代10人の大家族旅行が始まる。時を同じくして、フセインには、メルケル首相からの一通の招待状が。旅の中で、一家がトルコからドイツに移住するまでのいきさつや、ドイツでの生活を始めたころのエピソードが紐解かれていく……。

ガストアルバイター(外国人労働者)とは?

「ガストアルバイター(Gastarbeiter)」は、第二次世界大戦後、急速な再建と成長の最中にあった西ドイツの「経済の奇跡」といわれる時代に、労働力不足を補う政策の一環としてやって来た外国人労働者のこと。1955年以降、イタリア、トルコ、スペインやギリシャとの二国間協定によって募集が開始され、1973年のオイル・ショックの影響で募集を停止するまで、受け入れを続けていた。1960年代は、イタリア人が最多だったが、最終的にはトルコ人(70万人)の割合が一番多くなった。当初は、「ガスト(客)」と呼ばれるように、一時的な労働力と考えられ、契約満了をもって出身国に帰国するものとみられていたが、その後、予想より多くの外国人労働者がドイツに住み続けることを選択した。

考察

移民のアイデンティティー

グッとくるセリフ

Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen.

労働力を呼んだら、来たのは人間であった。(劇中に挿入された言葉:1965年、小説家マックス・フリッシュ)

コメディー映画だと思って観始めたら、とんでもないドラマだった。1960年代に、数年間の出稼ぎのつもりでドイツに来て、そのままドイツで暮らすことにした劇中の家族(監督・脚本家の姉妹の実体験が基)のように、筆者も、故郷からドイツに生活の場を移した移民の一人だからかもしれない。彼らの感じる不便や不安に、いくども共感し、頷いた。

主人公のフセインは、ドイツ国籍を取得してトルコ人ではなくなることに漠然とした不安を抱え、外国人局にパスポートを取りに行く前日に悪夢を見る。夢の中で、外国人局の担当者がフセインに問う、「ドイツの文化を主たる文化として受け入れますか?」と。それがどういうことかというと、「週に2回は豚肉を食べて、毎週日曜はテレビドラマ『Tatort』を見て、2年に一度くらいはマヨルカで休暇を過ごし、射撃クラブにも入る」ということ。トルコ人移民からみたドイツのイメージというところで、これにはクスっと笑えた。

移民問題というのは、国家レベルの話だけではなく、家族の問題でもある。移民一世には、どこまでも言葉や文化の壁という問題があり、二世には故郷との距離感という問題、三世にもなると、自分が何者なのかというアイデンティティーの問題に直面する。特に、フセインの孫で移民三世となる少年チェンクの学校での体験がそれを象徴している。トルコ人の友人に「トルコ語が話せないから、トルコ人ではない」と言われて傷つく、トルコ人とドイツ人のハーフである自分を、「僕はドイツ人なの?トルコ人なの?」と家族に問う。

彼らの旅は、家族の絆を取り戻しに行く旅。そして、「我々とは何か?」を問う旅。この映画の中で、その答えを一つ見つけた気がする。

関連映画 Gegen die Wand

愛より強く

監督:ファティ・アキン

公開:2004年 / 日本公開:2006年

主演:ビロル・ユーネル

2004年ベルリン国際映画祭の金熊賞を受賞。世界三大映画祭すべてで賞を獲得したトルコ系ドイツ人監督ファティ・アキンの映画。彼の父親もまた、外国人労働者として1960年代にドイツに来た。トルコ系ドイツ人のジャイドは40代で妻を亡くした悲しみに溺れ、自堕落な生活を送り、ついには自殺未遂を起こす。精神病院に収容された彼は、そこでトルコ系ドイツ人の若い女性シベルと知り合う……。

関連映画 Das Wunder von Bern

ベルンの奇蹟

監督:ゼーンケ・ヴォルトマン

公開:2003年 / 日本公開:2005年

主演:ルイス・クラムロート

「経済の奇跡」の直前に、西ドイツの国民に自信を取り戻させた、もう一つの奇跡があった。1954年のワールドカップ(W杯)でドイツ代表がハンガリー代表を破って優勝。この栄光を「ベルンの奇蹟」とドイツ人は呼ぶ。第二次世界大戦の傷がまだ癒えていない時代、ルール地方エッセンに暮らす少年は、憧れのスター選手の側でサッカーと出会った。そこへ、死んだはずの父親が10年ぶりに帰ってくる。

第66回 ベルリン国際映画祭

第66回 ベルリン国際映画祭2016年2月11日(木)~ 21日(日)

上映プログラムの詳細は2月2日(火)午後から公開予定。

前売り券は2月8日(月)10時から販売開始。

www.berlinale.de

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

車いすテニス

車いすテニス 水泳・フランス代表候補

水泳・フランス代表候補

ライベクーヘン

ライベクーヘン 主に南東部のクリスマスマーケットでよく見掛 けるのがシュップフヌーデルン。ザワークラウ トとベーコンを、太くて短いヌードルと煮込ん だ「おふくろの味」風ドイツ料理。寒い日に食 べると体が温まって、ザワークラウトでビタミンも補給できる、嬉しい一品です。

主に南東部のクリスマスマーケットでよく見掛 けるのがシュップフヌーデルン。ザワークラウ トとベーコンを、太くて短いヌードルと煮込ん だ「おふくろの味」風ドイツ料理。寒い日に食 べると体が温まって、ザワークラウトでビタミンも補給できる、嬉しい一品です。 フラムラックス

フラムラックス  ペッファークーヘン

ペッファークーヘン

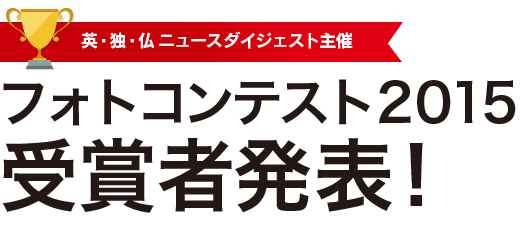

レープクーヘン

レープクーヘン  フリュヒテブロート

フリュヒテブロート  くるみ割り人形

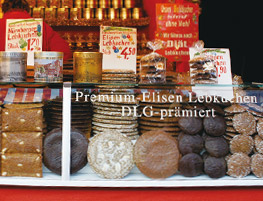

くるみ割り人形  スモーク人形

スモーク人形  Bienenwachs

Bienenwachs Porzellan

Porzellan

アンナベルク Annaberg

アンナベルク Annaberg リューベック Lübeck

リューベック Lübeck クリストキントは

クリストキントは グリューワインの

グリューワインの 国内で一番人気の高い

国内で一番人気の高い クリスマスマーケットは

クリスマスマーケットは

アドヴェンツクランツ

アドヴェンツクランツ

(Knecht Ruprecht)という聖ニコラウスの従者によって鞭でお尻を叩かれ、最後は袋に詰められて連れ去られてしまうといいます。「ドイツ版なまはげ」のようなものですね。

(Knecht Ruprecht)という聖ニコラウスの従者によって鞭でお尻を叩かれ、最後は袋に詰められて連れ去られてしまうといいます。「ドイツ版なまはげ」のようなものですね。 聖母マリアが、母聖アンナの胎内に宿ったことを記念する日。ドイツでは、伝統的にこの日からクリスマス用のクッキーや焼き菓子作りをスタートするのだそうです。

聖母マリアが、母聖アンナの胎内に宿ったことを記念する日。ドイツでは、伝統的にこの日からクリスマス用のクッキーや焼き菓子作りをスタートするのだそうです。 4週間もかけてクリスマスの準備を進めるドイツですが、意外にも、家庭でクリスマスツリーの飾りつけが行われるのは、クリスマスイブになってから。もみの木(Tannenbaum)など、本物の針葉樹をツリー用に購入し、家族で飾りつけます。飾りつけが終わったら、家族がそれぞれに贈るプレゼントをツリーの下に置き、夕食の後にいよいよプレゼント交換です。クリスマスイヴは祝日ではありませんが、午後から交通機関が特別ダイヤで運行される地域もあります。

4週間もかけてクリスマスの準備を進めるドイツですが、意外にも、家庭でクリスマスツリーの飾りつけが行われるのは、クリスマスイブになってから。もみの木(Tannenbaum)など、本物の針葉樹をツリー用に購入し、家族で飾りつけます。飾りつけが終わったら、家族がそれぞれに贈るプレゼントをツリーの下に置き、夕食の後にいよいよプレゼント交換です。クリスマスイヴは祝日ではありませんが、午後から交通機関が特別ダイヤで運行される地域もあります。

午前0時、新年へのカウントダウンに合わせて、ドイツ全土で盛大に花火が打ち上げられます。もともとは悪霊を追い払うために打ち上げられていたといいますが、個人で花火を打ち上げることが法律で禁じられているためか、例外的に解禁される年末年始の花火に対するドイツ人の意気込みはすごい! 鳴り止まない花火や爆竹の騒音を聞いて、この国の新年を実感する。大晦日から元旦にかけて、大いに飲み、夜更かしするので、元旦の朝はのんびりブランチ。

午前0時、新年へのカウントダウンに合わせて、ドイツ全土で盛大に花火が打ち上げられます。もともとは悪霊を追い払うために打ち上げられていたといいますが、個人で花火を打ち上げることが法律で禁じられているためか、例外的に解禁される年末年始の花火に対するドイツ人の意気込みはすごい! 鳴り止まない花火や爆竹の騒音を聞いて、この国の新年を実感する。大晦日から元旦にかけて、大いに飲み、夜更かしするので、元旦の朝はのんびりブランチ。 すす払い、餅つき

すす払い、餅つき 元旦

元旦