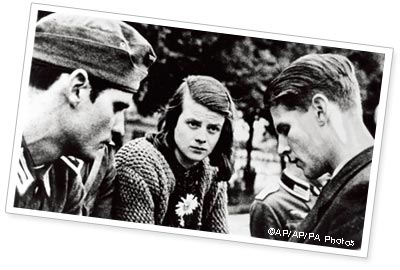

写真左から、ハンス・ショル、ゾフィー・ショル、クリストフ・プロープスト

1943年2月22日、午後5時。ミュンヘンでミュンヘン大学の学生3人が断頭台で処刑された。彼らの名前は、ゾフィー・ショル(21)、ハンス・ショル(24)、クリストフ・プロープスト(23)──。

ときのナチス政権に反旗を翻し、戦争を終結させようと剣ではなくペンで抵抗運動を行った、勇気ある若者たち。ただ純粋に人間の権利と自由を求め、“自分たちは間違っていない、間違っているのはあなたたちだ”との信念を持ち続けた強靭な精神。謄写版で刷ったビラをできるだけ広く行き渡らせることが、「白バラ抵抗運動」として知られる彼らの主な活動であった。

逮捕からわずか4日後、理不尽な裁判によって死刑判決を受け、その日のうちに斬首されてから今年で65年。時代に翻弄されながらも、正義を貫いた彼らの勇気ある姿を紹介しよう。

「白バラ(Die Weiße Rose)」とは?

ミュンヘン大学の学生たちによる反ナチス抵抗運動。1942年から43年にかけて6枚のビラ(Flugblätter)をガリ版で作成し、郵送や配布によって、人間の権利と自由を我らの手に取り戻そう、戦争を終結させようと国民に呼び掛けた。

第二次世界大戦で東部前線に行った際、ポーランドやソ連で多くの虐殺を実際に目の当たりにした経験から、ハンス・ショルとアレクサンダー・シュモレルが「白バラ」運動を立ち上げたのは42年6月のこと。最初の4枚のビラは、6月末から7月中旬にかけて主にドイツ南部やオーストリアで配布され、5枚目はスターリングラードが陥落した直後の翌年1月に作成された。そして2月18日、6枚目のビラ配布中にハンスと妹のゾフィーが逮捕され、7枚目が出ることはなかった。

![]()

ゾフィー・ショル Sophie Scholl

1921年5月9日~1943年2月22日

バーデン=ヴュルテンベルク州フォルヒテンベルクの町長を長年務めた父・ロベルトと母・マグダレーネの3女として生まれる。1932年に家族でウルムへ。42年5月にミュンヘン大学へ入学(生物学、哲学専攻)。43年2月18日に兄のハンスとともに大学構内でビラを撒いた後、逮捕。同月22日、国家反逆罪で死刑判決を受け、同日17時に斬首。享年21歳。

ハンス・ショル Hans Scholl

1918年9月22日~1943年2月22日

ゾフィーの兄でミュンヘン大学医学生。5人兄弟の長男。1940年9月に戦場から帰還後、アレクサンダーとともに白バラ運動を立ち上げ、42年6月から7月の間にビラを4号発行した。7月にはアレクサンダー、ヴィリと東部前線での医療実習のためソ連へ。11月に帰国後、白バラ運動を再開。43年2月22日斬首。断頭台に上がる際、「自由ばんざい」と叫んだという。享年24歳。

クリストフ・プロープスト Christoph Probst

1919年11月6日~1943年2月22日

ミュンヘン大学医学生。バイエルン州ムルナウ生まれ。ミュンヘンの高校でアレクサンダーと出会い親しくなる。1939年にミュンヘン大学へ入学、40年には結婚し長男をもうける。翌年次男誕生。43年には第3子が誕生。同年2月19日にインスブルックで逮捕。裁判で家族のために助命を嘆願し、ショル兄妹も同調したにもかかわらず、死刑判決を受け22日に斬首。享年23歳。

アレクサンダー・シュモレル Alexander Schmorell

1917年9月16日~1943年7月13日

ミュンヘン大学医学生。ソ連生まれ。ソ連人の母とドイツ人の父を持つ。幼いときに母を亡くし、4歳でミュンヘンへ。ハンスとともに白バラ運動を立ち上げ、最初の4枚のビラ作成に携わる。ソ連から帰還後の43年1月、5枚目のビラを作成。ショル兄妹が逮捕された後、逃亡を試みるが同年2月24日に逮捕。4月19日に開かれた裁判で死刑判決を受け、7月13日処刑。享年25歳。

ヴィリ・グラーフ Willi Graf

1918年1月2日~1943年10月12日

ミュンヘン大学医学生。ザールブリュッケン生まれ。1942年の医療実習でハンスやアレクサンダーといっしょになり、白バラ運動に参加するようになる。43年2月18日深夜に逮捕。同年4月19日に開かれた裁判で死刑判決を受け、10月12日処刑。享年25歳。

クルト・フーバー Kurt Huber

1893年10月25日~1943年7月13日

ミュンヘン大学教授(音楽、心理学)。スイス生まれ。1896年に家族でシュトゥットガルトへ。ミュンヘン大学を卒業後、同大学で職を得る。1942年12月、ハンスたちからビラの発行者であることを打ち明けられる。5枚目のビラをいっしょに作成、6枚目はフーバー教授一人で書いたと言われる。43年2月27日逮捕。同年4月19日に死刑判決。7月13日処刑。享年49歳。

実際に撒かれたビラ ©Weiße Rose Stiftung e.V.

| 1943年 | |

| 1月末 | |

| ビラ第5号作成・配布。ゾフィーはアウグスブルクへ行き、ビラを投函 | |

| 2月3、8、15日 | |

| 深夜 | ハンス、アレクサンダーやヴィリとともに、ミュンヘン大学や市内の壁にタールで「打倒ヒト ラー」「自由」と書いてまわる。その間5日から15日まで、ゾフィーは母の病気のためウルムへ戻る |

| 2月18日 | |

| 午前 | ハンスとゾフィー、6枚目のビラをトランクに詰めミュンヘン大学へ。授業中の構内でビラを1000枚以上撒き、いったん外へ出るが、トランクの中にまだ残っているビラも撒かなければならないと大学へ戻る |

| 11:00ごろ | ハンスとゾフィー、管理人に見つかり秘密警察ゲシュタポにより逮捕。ハンスが持っていたクリストフの下書き原稿が発見される。最初は否認していた二人だったが、ハンスの部屋で大量の切手などの証拠が見つかったことから是認し、他の同志を守るため、ビラの作成はすべて二人だけで行ったと主張 |

| 2月19日 | |

| クリストフ、インスブルックで逮捕 | |

| 2月21日 | |

| ハンスとゾフィー、クリストフが逮捕されたことを知る | |

| 15:00 | 3人、起訴状を受け取り、翌日が審理だと知らされる |

| 2月22日 | |

| 9:00 | 3人、民族裁判所へ |

| 10:00 | 裁判開始 |

| 13:00 | 死刑判決を受け、ミュンヘン・シュターデルハイム刑務所へ |

| 16:00ごろ | ハンスとゾフィー、刑務所内で両親と面会 |

| 17:00 | ゾフィー、クリストフ、ハンスの順に断頭台で処刑 |

| 1933年 | ナチスが政権掌握 | |

| 1939年 | 独ソ不可侵条約、ドイツ、ポーランドに侵攻し、第二次世界大戦始まる | |

| 1940年 | 日独伊三国同盟締結 | |

| 1941年 | 4月6日 | 独軍、ユーゴ軍事侵攻 |

| 6月22日 | 独ソ戦開始 | |

| 9月8日 | レニングラード包囲戦 | |

| 12月7日 | 独軍、東部戦線全軍に一時休止命令 | |

| 12月11日 | 独伊、対米宣戦布告 | |

| 1942年 | 8月23日 | スターリングラード攻防戦開始 |

| 1943年 | 2月2日 | スターリングラードで独軍全面降伏 |

| 1944年 | 7月20日 | ヒトラー暗殺未遂事件 |

| 4月30日 | ヒトラー自殺 | |

| 1945年 | 5月7日 | ドイツ、無条件降伏 |

![]()

![]() ミュンヘン大学 Ludwig-Maximilians-Universität

ミュンヘン大学 Ludwig-Maximilians-Universität

メンバーが通っていた大学。2月18日にショル兄妹が最後のビラを撒き、この構内で逮捕された(写真左)。中央玄関を入って右側に進むと、白バラ記念館がある。中央玄関の前の広場は「ショル兄妹広場(Geschwister-Scholl-Platz)」と名づけられ(写真中)、噴水と玄関の間には記念碑が埋め込まれている(写真右)。道路を挟んで向こう側の広場は「クルト・フー バー教授広場(Prof.Kurt-Huber-Platz)」だ。

白バラ記念館 「DenkStätte Weiße Rose am Lichthof」

開館時間:月~金、10:00~16:00

TEL:089-21805359

入場無料

www.weisse-rose-stiftung.de

ホーフガルテンの裏に建つ白バラの記念碑。上には祈りのための石がたくさん乗せてある。

Fotos: Weiße Rose Stiftung e.V., Maiko Fuji

ハンスとゾフィーは、1942年6月から逮捕される43年2月 までここに住んでいた。記念碑がある。

Franz-Joseph-Straße 13

ヴィリもショル兄妹の近くに住んでいた。

Mandlstraße 1

1943年2月22日のハンス、ゾフィー、クリストフの裁判、そして4月19日のアレクサンダー、ヴィリ、フーバー教授の裁判がここで開廷された。平日の9:00から16:00まで、4月19日に開廷された部屋を見学できる(4月10日 ~5月31日、10月10日~11月30日は見学不可)。

Prielmayerstraße 7

その他

ミュンヘン市内の墓地「Friedhof am Perlacher Forst」 には、ショル兄妹とクリストフが眠る。

Stadelheimer Straße 24, 81549 München

開場時間:10月~2月8:00~17:00

3月、9月8:00~18:00 4月~8月8:00~19:00

TEL:089-767735910 最

寄り駅:トラム27、バス139「Schwanseestraße」

命日には記念コンサートが開催される

「Gedankkonzert」開演 20:00

場所:Allerheiligen-Hofkirche Residenz München

チケット:ミュンヘンチケット 0180-54818181

白バラの「美しさ」

早稲田大学教授 山下公子

私が初めて「白バラ」と呼ばれる人たちと深く関わるようになったのは、ショル兄妹のハンスとゾフィー、二人の遺稿集を日本語に翻訳したときでした(『白バラの声』新曜社、1985)。いただいた書評の中に、遺稿そのものもショル兄妹の存在も「美しすぎる」と書かれたものがあり、「美しくて何が悪いのだろう」と戸惑ったことを覚えています。

1943年に「白バラ」関係者として処刑された人は7人いますが、直接に政権批判のビラ作成に携わった、いわゆる「ミュンヘン・白バラ」のメンバーは6人です。そのうち5人までが20代の大学生でした。

4人の男子学生は全員医学生で、同時にドイツの正規軍である国防軍(および一人は空軍)所属の兵士。ただ一人女性で死刑になったゾフィー・ショルは、その前年、大学で哲学と生物学を学び始めたばかりでした。

5人はいずれも「良家の子女」と呼ぶにふさわしい生まれ、育ちでしたし、残されている写真を見ても、みんな魅力的な人たちです。

ショル兄妹を「美しすぎる」と評した方は、彼らの若さや美しさを一方で惜しみ、他方ではうさん臭いと感じていらしたのではないかと思います。人生を重ねていたら、人間そんなに純粋に突っ走れはしなかっただろうと。

しかし、当時のドイツに、若く、魅力的で、育ちの良いドイツ人は他に何百万人もいたはずです。すでに子どものころからナチの教育を受けていたとはいえ、あるいは逆に、受けていたからこそ、ナチ体制に批判的な思いを抱いていた者も、ドイツのあちこちにいなくはなかったでしょう。でも、そのほとんどは口を噤み、目を逸らし、ナチ・ドイツが世界にもたらしている災いを、我が身に関わらないかぎり無視して、安穏な日常を追っていたのです。

公刊されているショル兄妹、そしてヴィリ・グラーフの遺稿、部分的に公開されているクリストフ・プロープストやアレクサンダー・シュモレルの書簡などから、彼らが自分たちを取り巻く当時の社会の多数派、「大衆」に強い違和感を抱いていたことがわかります。そして、このように、自分たちと同年代の若者たちまで呑み込んでゆく、当時の体制に対する怒りも。

あえて言えば、ミュンへン・白バラの若者たちは、自らの言葉と行為によって当時のドイツの青年男女に、ナチ体制の中で失われつつあった若者の輝く美しさを取り戻す、そのために立ち上がれと、訴えたかったのかもしれません。

![]()

「白バラの祈り ~

ゾフィー・ショル、最期の日々 ~ 」

2005 ドイツ

amazon.co.jpで購入

発売元:CKエンタテインメント/レントラックジャパン/双日/朝日新聞社

販売元:レントラック ジャパン/BIG TIME ENTERTAINMENT

|

DVD「白バラは死なず」

amazon.deで購入 1982、西ドイツ(日本公開は85年) 監督:ミヒャエル・フェアヘーフェン(Michael Verhöven) |

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ジャンプ台「Mühkenkopfschanze」

ジャンプ台「Mühkenkopfschanze」

ジャンプ台

ジャンプ台

国際映画祭に華やぐベルリンで、この週末、1889年から続くスピードスケートの最も古い世界大会「世界オールラウンド選手権大会」が開催される。オールラウンドとの言葉通り、男子は500、5000、1500、10000メートル、女子は500、3000、1500、5000メートル、という短距離から長距離まで計4本を滑り、総合ポイントで競われる。この大会を制した者だけに与えられる称号“スピードスケートの王者”を賭け、世界のトップスケーター男女各24人が火花を散らす熱き戦い。スプリント力と持久力を併せ持ち、最後に王冠を戴くのはだれだろうか。

国際映画祭に華やぐベルリンで、この週末、1889年から続くスピードスケートの最も古い世界大会「世界オールラウンド選手権大会」が開催される。オールラウンドとの言葉通り、男子は500、5000、1500、10000メートル、女子は500、3000、1500、5000メートル、という短距離から長距離まで計4本を滑り、総合ポイントで競われる。この大会を制した者だけに与えられる称号“スピードスケートの王者”を賭け、世界のトップスケーター男女各24人が火花を散らす熱き戦い。スプリント力と持久力を併せ持ち、最後に王冠を戴くのはだれだろうか。

石野枝里子

石野枝里子 田畑真紀

田畑真紀 クラウディア・ぺヒシュタイン

クラウディア・ぺヒシュタイン  ダニエラ・アンシュッツ=トームス

ダニエラ・アンシュッツ=トームス

その名前からもわかるように、フォルクスワーゲンのお膝元に本拠地を置くチームである。企業が作ったクラブのためあまり人気はないが、VWという強力なスポンサーを持っているので資金は潤沢。1945年に創立された新しいクラブだが、97-98年シーズンから1部に参戦し、これまでに一度も降格していない。 今シーズンからは、バイエルンを2季連続国内完全制覇へと導いた名指揮官フェリックス・マガトが率いている。近い将来、定位置の中位を抜け出せるかもしれない。昨シーズンは15位。

その名前からもわかるように、フォルクスワーゲンのお膝元に本拠地を置くチームである。企業が作ったクラブのためあまり人気はないが、VWという強力なスポンサーを持っているので資金は潤沢。1945年に創立された新しいクラブだが、97-98年シーズンから1部に参戦し、これまでに一度も降格していない。 今シーズンからは、バイエルンを2季連続国内完全制覇へと導いた名指揮官フェリックス・マガトが率いている。近い将来、定位置の中位を抜け出せるかもしれない。昨シーズンは15位。

ルール地方にある人口40万人の工業都市、ボーフムがホーム。近隣にはドルトムントやシャルケ04という熱狂的なファンを有するチームがあるが、ボーフムはそれほどでもないので、恐れることなく(?)サッカー観戦できる。昨シーズンは8位。これはクラブ史上3番目に良い成績であり、しかも2部から1部に復帰した後ということを考えても快挙といえる。これを成し遂げたのが、マルセル・コラー監督(スイス)。FCケルンの監督だった時代に、現代表選手であるポドルスキーを発掘したといわれている人物だ。

ルール地方にある人口40万人の工業都市、ボーフムがホーム。近隣にはドルトムントやシャルケ04という熱狂的なファンを有するチームがあるが、ボーフムはそれほどでもないので、恐れることなく(?)サッカー観戦できる。昨シーズンは8位。これはクラブ史上3番目に良い成績であり、しかも2部から1部に復帰した後ということを考えても快挙といえる。これを成し遂げたのが、マルセル・コラー監督(スイス)。FCケルンの監督だった時代に、現代表選手であるポドルスキーを発掘したといわれている人物だ。 小野伸二 Shinji Ono

小野伸二 Shinji Ono ★この選手に注目!

★この選手に注目! ★なぜ、J1浦和ばかり?

★なぜ、J1浦和ばかり?