グーテンベルクからデジタル印刷までドイツの印刷文化を訪ねて

羅針盤・火薬と並び、ルネサンスの三大発明とされる「活版印刷機」。ドイツ生まれのこの機械は、ルターの宗教改革を成功へ導き、フランクフルトやライプツィヒを国際的な出版の中心地に押し上げるなど、歴史とも深く結びついている。デジタル技術が進歩する今なお、活版による美しい印刷物が愛される理由とは?ドイツで現在も生き続ける印刷文化に会いに行こう。(文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

目次

ドイツの印刷・出版の歴史

参考:mdr.de「Wiegendrucke, Börsenverein und "Leipzig liest"」、mdr.de「BUCHSTADT-CHRONIK」、ardalpha.de「Der geheimnisvolle Erfinder des Buchdrucks」、Universität Leipzig「Buchdruck und Verlagstätigkeit in Leipzig」、Stadt Leipzig「Erste Tageszeitung kamaus Leipzig」、保井亜弓「武器としての版画ー印刷革命とプロパガンダ」、Harry Oelke「Reformation as a Media Event」

世界を変えた発明

グーテンベルクの活版印刷

活版印刷は、実は11世紀半ばごろの中国ではすでに発明されていた。しかし、漢字はアルファベットに比べてはるかに文字数が多く作りも細かいため、それほど普及しなかった。そんななか、フランクフルト近郊の街マインツの貴族だったヨハネス・グーテンベルクは、1450年ごろに世界で初めて活版印刷の実用化に成功。当時の欧州では、写本か木版印刷が主流だったため「本」は希少なものだった。

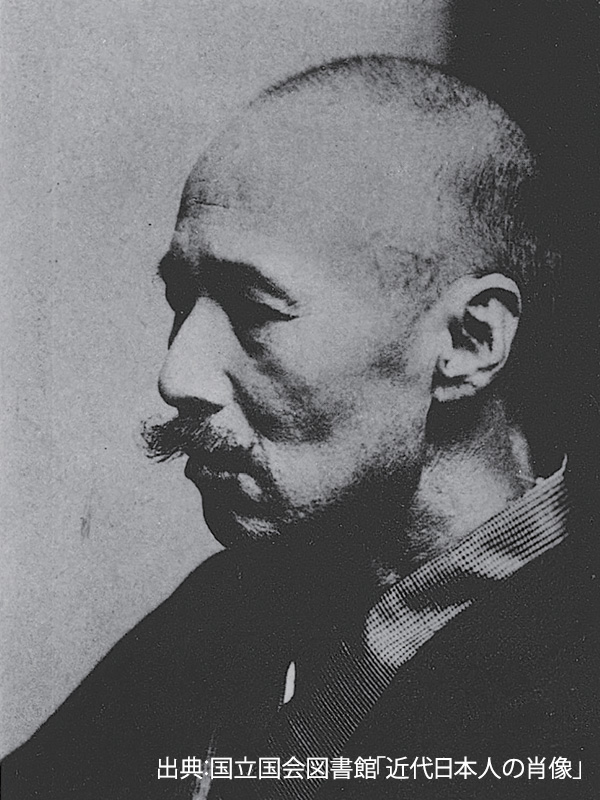

ヨハネス・グーテンベルク(1398ごろ-1468)

ヨハネス・グーテンベルク(1398ごろ-1468)

金属加工職人でもあったグーテンベルクは、まず文字の原型を彫り、その型に調合した鉛合金を流して活字を鋳造する方法を発明。低品質の紙や羊皮紙にも印刷できるように油性インクを作り、さらにインクを付けた活字をしっかり紙に押し付けるために、ブドウ搾り機を応用したプレス機も開発した。このようにさまざまな技術を組み合わせることで、グーテンベルクは本(印刷物)の大量生産を可能にしたのだ。その後、活版印刷はすぐに欧州各地に広がり、マインツやフランクフルトをはじめ、ケルンやアウクスブルク、ニュルンベルク、エアフルト、そしてライプツィヒが続いた。

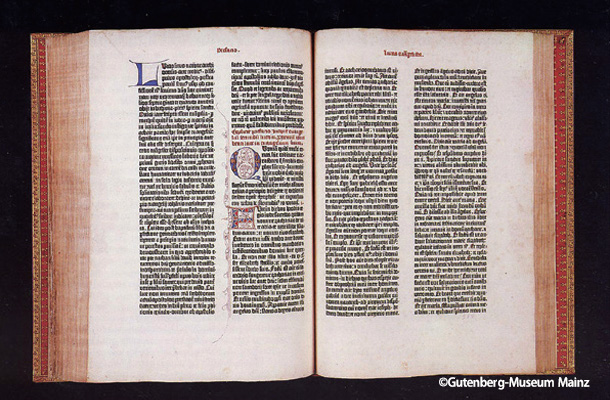

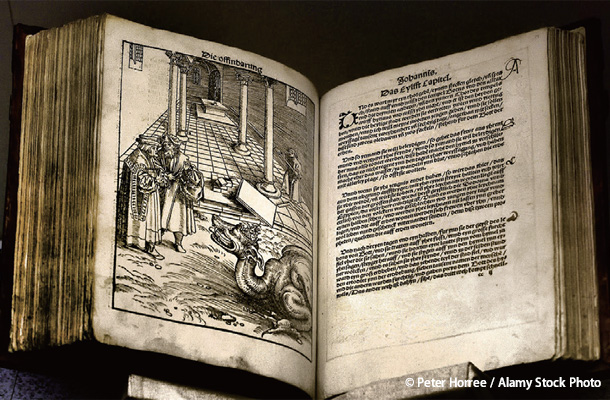

グーテンベルクが初めて印刷した『42行聖書』。聖書のテキストを活版印刷によって黒一色で刷り、色文字や飾り文字などは後から手描きで追加されている

グーテンベルクが初めて印刷した『42行聖書』。聖書のテキストを活版印刷によって黒一色で刷り、色文字や飾り文字などは後から手描きで追加されている

活版印刷とは?

文字や記号を1文字だけ彫り込んだはんこのようなものを「活字」といい、それらを組み合わせた「版」(=活字組版)を使った印刷方法を「活版印刷」という。例えば「ドイツ」という単語を印刷する場合は、「ド」「イ」「ツ」という三つの活字を順番に並べて印刷用の版を作る。印刷が完了したら、組んだ版を再び解体して保管し、繰り返し使うことができる。

ルターの宗教革命を後押し!

ドイツの印刷・出版業界が開花

グーテンベルクが発明した活版印刷技術は、神学者マルティン・ルター(1483-1546)による宗教改革の追い風となったことでも有名だ。ルターは1517年、カトリック教会の腐敗を批判すべく、ヴィッテンベルク城教会の門戸に「95カ条の提題」を張り出した。これはラテン語で書かれていたが、彼の言葉はすぐにドイツ語に翻訳され、1517年末までにライプツィヒ、ニュルンベルク、バーゼルで出版された。

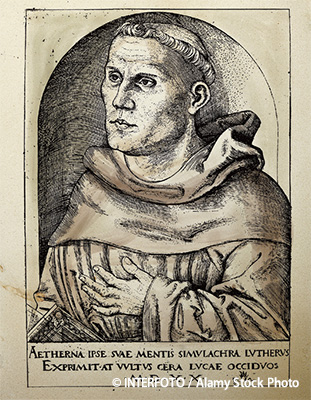

1520年ごろ、画家クラーナハ(1472-1553)が描いたルターの銅版画。ルターの人物画もまた、活版印刷によって多くの人に知れ渡った

1520年ごろ、画家クラーナハ(1472-1553)が描いたルターの銅版画。ルターの人物画もまた、活版印刷によって多くの人に知れ渡った

ルターはその後、ライプツィヒの熟練出版社メルヒオール・ロッターと提携。1518年から21年までに、ルターの著作のうち100冊以上がライプツィヒで出版された。しかし1522年にカール5世がルターの帝国追放を宣言すると、ザクセンでも1519〜1539年にかけて宗教改革に関係する著作の印刷と取引が禁止に。一方でザクセン選帝侯フリードリヒ3世の保護を受けたルターは、潜伏先のヴァルトブルク城で聖書のドイツ語翻訳を進める。この聖書は、改稿を繰り返しながらルターの存命中に10万部以上が出版され、当時としては破格の大ベストセラーとなった。

ルターが翻訳し、1522年に出版したドイツ語版の新約聖書

ルターが翻訳し、1522年に出版したドイツ語版の新約聖書

「本の街」の座を競い合った

フランクフルトとライプツィヒ

現在、ドイツの二大出版都市であるフランクフルトとライプツィヒ。両都市では毎年大規模なブックメッセが開催されているが、歴史的には500年以上も書籍の中心地として競い合ってきた。フランクフルトでは活版印刷機の発明からほどなくして、地元の書籍商人たちがメッセを開くようになり、早くも欧州の文学都市としての地位を確立。しかし宗教改革の影響を受け、神聖ローマ帝国はフランクフルトに検閲機関(Kaiserliche Bücherkommission)を置くことに。同機関は、帝国が崩壊する1806年まで存在し、印刷・出版業界の取り締まりが行われていた。

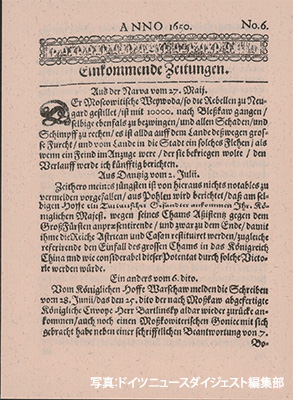

ライプツィヒで1650年に刊行された 世界初の日刊新聞「Einkommende Zeitungen」

ライプツィヒで1650年に刊行された 世界初の日刊新聞「Einkommende Zeitungen」

フランクフルトでは特にカトリックに反する書籍に対する検閲が厳しく、それを嫌った出版業者の多くはライプツィヒへと移った。ザクセン選帝侯の図書委員会は、印刷の特権を統制するだけで内容の統制は行わなかったためだ。こうして1632年には、ライプツィヒ・ブックメッセの出品タイトル数が初めてフランクフルトを追い抜く。三十年戦争終結から2年後の1650年には、ライプツィヒで世界初の日刊新聞が発行されるなど、ドイツの印刷・出版の中心地の座を手に入れたのだった。

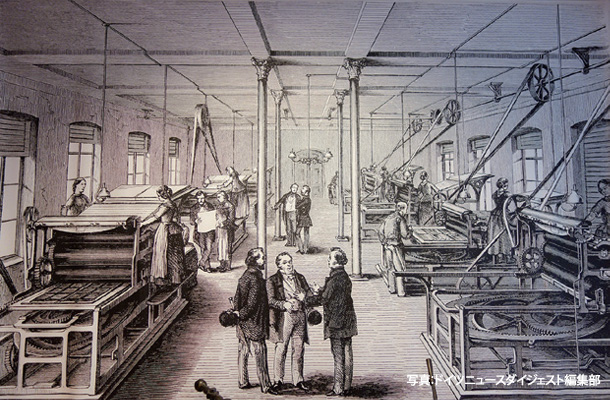

印刷所では、女性たちも重要な働き手だった

印刷所では、女性たちも重要な働き手だった

近代の書籍取引の立役者

フィリップ・エラスムス・ライヒ

ドイツで近代的な書籍取引を推し進めたのが、ライプツィヒの出版業者フィリップ・エラスムス・ライヒだ。1745年に出版社ヴァイトマンシェ・ブッフハンドルングに入社したライヒは、作家や出版社の権利を保護するための法的条件の整備や、海賊版印刷の取り締まり、書籍の取引を物々交換から貨幣ベースへと変えていった。

またライヒは印刷物の品質やデザインに投資し、改良・増補した新版を数多く出版。ライヒが活躍したのとほぼ同時期の1764年には、書籍用に美しい銅版画の需要が高まったことから、ライプツィヒで「デッサン・絵画・建築アカデミー」(現ライプツィヒ版画・製本芸術大学)が設立された。

フィリップ・エラスムス・ライヒ(1717-1787)

フィリップ・エラスムス・ライヒ(1717-1787)

二度の世界大戦と冷戦に苦しんだ

ライプツィヒの印刷・出版業界

グーテンベルクの発明から450年がたった1900年、ライプツィヒには出版社・書店848社、楽譜店113社、古書店44社、製本所201社、印刷所189社など、出版に関わる約1500社が集まっていた。1914年には、本の芸術性を世界に向けて紹介するため、ライプツィヒで「国際書籍商・グラフィック展」(Bugra)を初めて開催。世界22カ国から出展者が集まったが、第一次世界大戦の勃発によって早くも終焉(しゅうえん)を迎えた。

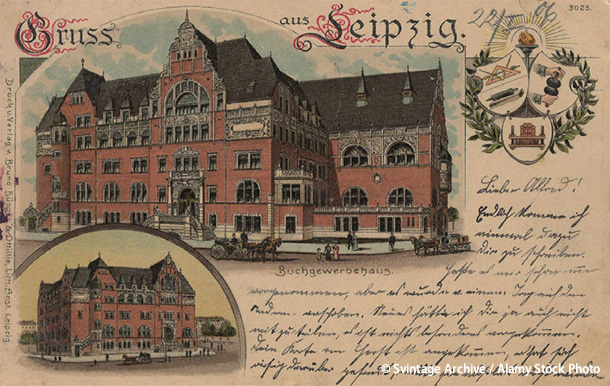

ライプツィヒ中心部に1898〜1901年にかけて建てられたドイツ書籍商会館(Deutsches Buchgewerbehaus)もまた、1943年の空襲で大きく損壊した-1787)

ライプツィヒ中心部に1898〜1901年にかけて建てられたドイツ書籍商会館(Deutsches Buchgewerbehaus)もまた、1943年の空襲で大きく損壊した-1787)

そしてナチスが政権を握った1933年、ドイツ書籍商協会は抵抗することなく、ユダヤ人作家の書籍取扱停止や、ユダヤ人会員の排除を進めてしまう。こうした政治的・人種的迫害により、1938年までに5000社あったドイツの出版社は3500社に減少。さらに1943年12月3日、ライプツィヒの出版・印刷会社が集まる地区Graphisches Viertelが英国軍の爆撃を受け、約1000社が壊滅的な被害を受けた。そこから立ち直ることができないまま、ライプツィヒは冷戦時代に旧東ドイツ(DDR)へ組み込まれることに。多くの出版社が西側へと移り、ライプツィヒに残った38社(DDR全体で78社)は強制国有化された。西側のフランクフルトは期せずして、約200年ぶりにライプツィヒに代わり、ドイツにおける書籍取引の中心へと返り咲いたのだった。

1914年にライプツィヒで開催された国際書籍商・グラフィック展(Bugra)のポスター。同展は、デッサン・絵画・建築アカデミーの創立150周年を機に開催され、グラフィックアートの展示にも力を入れていた

1914年にライプツィヒで開催された国際書籍商・グラフィック展(Bugra)のポスター。同展は、デッサン・絵画・建築アカデミーの創立150周年を機に開催され、グラフィックアートの展示にも力を入れていた

急速に変化した印刷技術と

変わらない活版印刷の美しさ

ベルリンの壁が崩壊し、1991年に再統一されたドイツ。ライプツィヒは本の街として再出発すべく、同年にブックメッセと合わせて文学フェスティバル「ライプツィヒ・リースト」を開催。1963年から実施されていた「世界で最も美しい本コンクール」も、1991年からブックメッセに組み込まれ、印刷・出版文化の復興に努めた。そして現在では、春にライプツィヒ、秋にフランクフルトのブックメッセが恒例となり、この時期には世界中から多くの人が集まっている。

印刷・出版業界が激動の歴史を経験した一方で、グーテンベルクの活版印刷技術は、細かな改良こそあったものの、1930年ごろまで基本的な構造は変わらなかった。しかし20世紀後半には活字鋳造の機械化が一般的になり、さらに写真技術を応用した写真植字機やオフセット印刷機も登場。やがてパソコン上で文字組みからデザインまで全てを行えるようになり、熟練の職人によるさまざまな工程が不要になった。さらにインターネットや電子書籍が普及した今、印刷・出版業界は再び大きな変革期を迎えている。

1985年、アップル社が開発したプリンターとMac専用ソフトを組み合わせることで、デザインから印刷まで全てを行うデスクトップパブリッシング(DTP)が可能になった

1985年、アップル社が開発したプリンターとMac専用ソフトを組み合わせることで、デザインから印刷まで全てを行うデスクトップパブリッシング(DTP)が可能になった

そんななか活版印刷は、デジタル印刷にはない 「文字」の存在感やへこみ、風合いや質感など、世界中のアーティストやデザイナーにとって今なお魅力的な存在だ。また現在では、デジタルデータから版を作成できるなど、活版印刷の表現の幅も広がっている。こだわり抜いて作られた活版印刷の美しさは、これからも変わらぬ存在感を発揮し続けるのだろうか。その答えを探しに、以下ではライプツィヒ印刷博物館を訪ねる。

ライプツィヒ印刷博物館では、館内の印刷機を使ってアーティストの作品制作を行うレジデンスプログラムも実施している

ライプツィヒ印刷博物館では、館内の印刷機を使ってアーティストの作品制作を行うレジデンスプログラムも実施している

熟練の印刷職人に聞いた伝統的な印刷技術を守り続ける理由

パソコン1台で誰もが手軽に印刷やデザインをできるようになり、手工業による印刷職人の仕事はどんどん減少した。そんななかライプツィヒ印刷博物館では、熟練の職人たちが古い印刷機を丁寧にメンテナンスして動かし続けている。ここで働くトマス・クルツさんに、旧東ドイツ時代の印刷職人としての生活や、現在の博物館での仕事、そして伝統的な印刷技術を受け継ぐ意義を聞いた。(写真:ドイツニュースダイジェスト編集部)

お話を聞いた人

ライプツィヒ印刷博物館職員

トマス・クルツさん

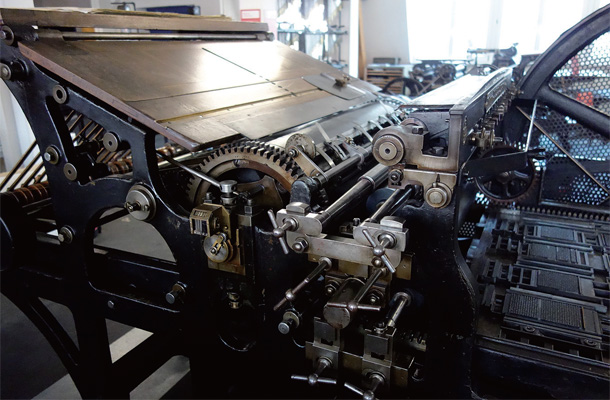

博物館では、精工に造られた印刷機をクルツさんをはじめとする職員が日々手入れする

博物館では、精工に造られた印刷機をクルツさんをはじめとする職員が日々手入れする

クルツさんはライプツィヒ印刷博物館で、どんな仕事をしていますか?

印刷機械の掃除やメンテナンスをはじめ、印刷博物館で開催する展覧会のポスターや案内状の印刷、博物館のショップで販売する紙のプロダクトの制作などです。ほかには、来館者に機械を動かして見せたり、子ども向けの見学ツアーを開催したり、文字組みと印刷のワークショップの講師も行っています。

また印刷博物館では、ここにある機械を使ってグラフィックアーティストの作品制作にも協力しており、その際に技術的なアドバイスや作品づくりの補助をすることもあります。

クルツさんが制作した、3500個の「k」の活字を組み合わせた包装紙。印刷博物館のショップで販売している

クルツさんが制作した、3500個の「k」の活字を組み合わせた包装紙。印刷博物館のショップで販売している

そもそも印刷に関わる仕事に就いたきっかけは?

私はザクセン州エルツ地方にあるザイフェンという村の出身で、1910年に曽祖父がこの地域で印刷工場を創業し、父もその経営をしていました。そのため若い頃の私にとって、印刷職人になるのは自然なことだったように思います。

1982〜1984年まで、ケムニッツからほど近い街で植字工(Setzer)の修行をしました。植字工とは、活字のパーツを一つひとつ集め、単語や行など印刷物のテキストを組んでいく役割。この技術の習得には通常2〜4年かかります。修行後は実家の工場で働き、1991年に父から家業を引き継ぐことに。この印刷工場は2008年12月まで稼働していました。

ザイフェンの印刷工場では、どんな印刷物を制作していましたか?

始業は毎朝7時。活字の鋳造をはじめ、文字組み、注文された商品の印刷、完成したものをお客様に届けるのが日課でした。エルツ地方にあるホテルや観光施設の印刷物、教会の会報や感謝状、それにグリーティングカードの制作なども請け負っていました。

ちなみにザイフェンは、くるみ割り人形をはじめとする木工のおもちゃの産地として有名で、おもちゃの箱に貼るラベルや、おもちゃの取扱説明書などもうちの工場で印刷していましたよ。

旧東(DDR)ドイツ時代に大変だったことは?

DDR時代、印刷物は全て行政の承認が必要でした。さらに、請求書に記載された「印刷承認番号」(Druckgenehmigungsnummer)を完成した印刷物にもプリントしなければいけません。また教会の会報などに印刷される内容や催し物については、事前に検閲が入り、承認が降りた後は絶対に内容を変更することができませんでした。あとは、希望通りの紙が割り当てられるまでにとても時間がかかるので、お客さんは注文してから印刷物が届くまで3週間くらい待つ必要がありました。

ベルリンの壁が崩壊した後、仕事や生活に変化がありましたか?

DDR時代はなかなか新しい機械を購入できませんでしたが、再統一後の1991年に初めてパソコンとオフセット印刷機を買いました。当時で言うと、一戸建ての家を購入するのと同じくらいお金がかかりましたね。それまでは8ページの教会の会報を作るのに1日がかりでしたが、新しい機械だとずっと速く、ずっとカラフルに印刷物を作れるようになったのです。

経営者としては、DDR時代よりも自由度が高まったと感じました。しかし90年代末には自宅用のパソコンやプリンターが普及し、印刷業界も斜陽に。妻がライプツィヒ出身だったこともあり、2008年に引っ越すことにしました。そして運良く、印刷博物館での仕事が決まったのです。業務内容は多岐にわたりますが、博物館での今の仕事がとても気に入っています。

印刷物の需要が減りつつある今、伝統的な印刷技術を後世に伝える意味とは?

この博物館の最大の特徴は、ほとんど全ての機械が、その時代の無言の証人としてではなく、実際に動く様子を来館者に見てもらえることです。機械を見て説明を読むだけでは、その機械がなぜ造られ、どのような仕組みで動くかを知ることはできません。特に、子どもたちにこれらの印刷機を知ってもらうことはとても重要です。そうでなければ、いずれこの技術は忘れ去られ、印刷の歴史の美しさも忘れ去られてしまうのではないでしょうか。

グーテンベルクが活版印刷を発明したことで、より実用的に、より速く情報を拡散することができるようになりました。そしてパソコンやスマートフォンが登場し、そのスピードがさらに速まっています。そう考えると、デジタルが活版印刷に取って変わるのは当たり前の流れかもしれません。確かに今の時代、活版印刷は時間がかかりすぎる。しかし、デジタルの情報がすぐに流れていってしまうのに比べて、すごく時間をかけて作ったものは、相対的に長くこの世界に残るのではないかと思います。

「Museum für Druckkunst Leipzig」(ライプツィヒ印刷博物館)という文字を組んでいくクルツさん。活字を拾い上げるスピードがとにかく速い!

クルツさんが案内する印刷博物館の見学ツアー

インタビューの後、博物館にあるさまざまな機械を動かして印刷技術の面白さを教えてくれたクルツさん。ここでは、そのほんの一部をご紹介する。気になる方は、ぜひ実物を体験しにライプツィヒ印刷博物館へ!

ライプツィヒ印刷博物館

書籍印刷と出版の伝統を持つライプツィヒで、1994年にオープンした印刷技術・文化の博物館。四つのフロアに約90台の印刷機が設置され、数世紀にわたる印刷とメディアの歴史をじかに体験することができる。もとは1919年に創業した旅行関係の出版社Dr. Karl Meyer GmbHの建物で、1953〜1991年まで旧東ドイツ政府に強制国有化されていた。博物館では、職員による機械のデモンストレーションをはじめ、活版印刷を自分で体験できるコーナー、リトグラフやレタープレスなどのワークショップにも参加可能。3階のギャラリーでは、シーズンごとに印刷をテーマにした企画展が開催されている。ミュージアムショップでは、博物館の機械を使って作ったノートや本、活字なども購入できるのでぜひチェックしてみて。

Museum für Druckkunst Leipzig

Nonnenstr. 38, 04229 Leipzig

www.druckkunst-museum.de

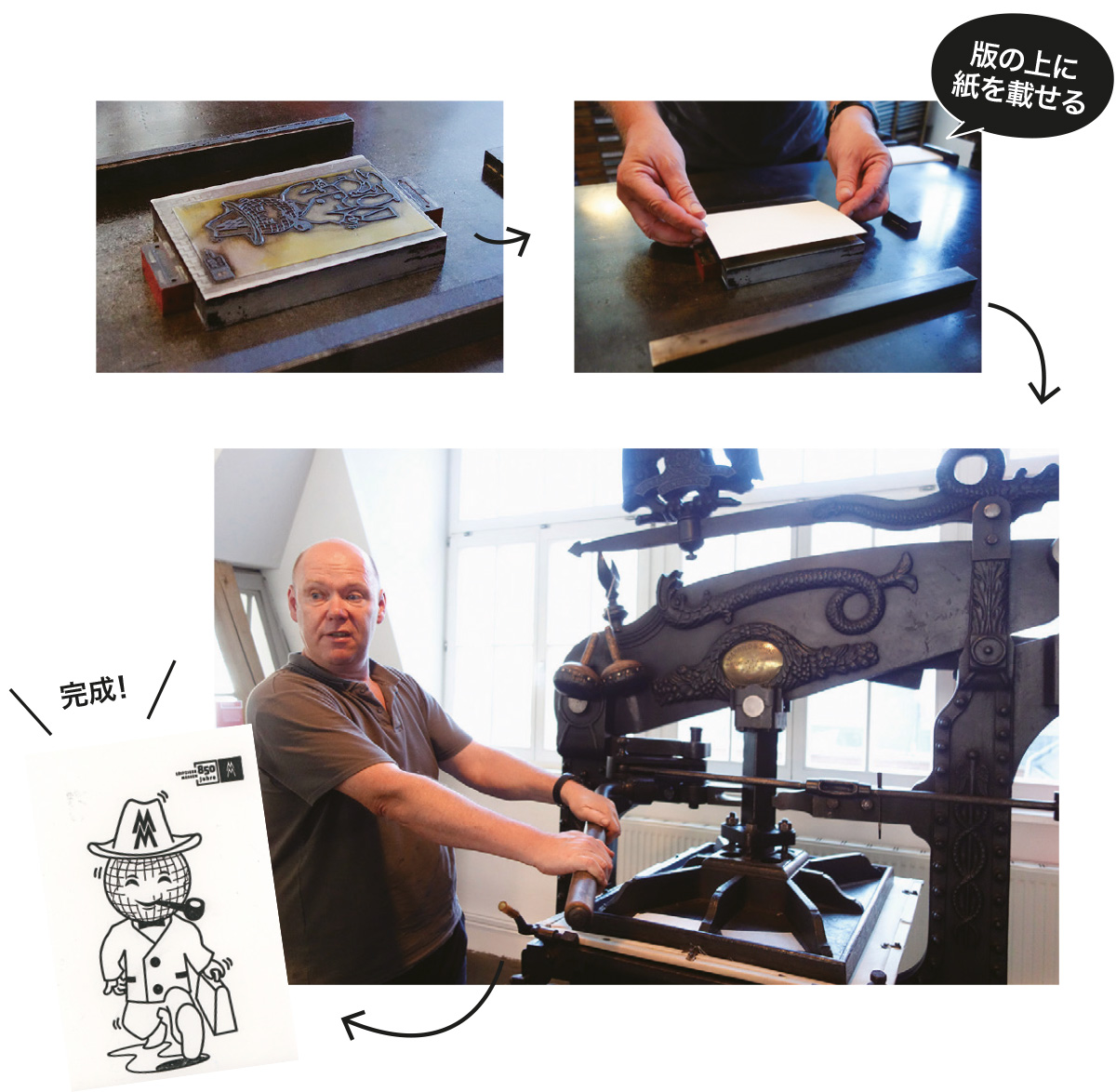

Columbia Pressコロンビア印刷機

製造元:Clymer Et Dixon(ロンドン、1842年製)

19世紀初頭に英国のゲオルク・クライマーが設計した活版印刷のプレス機で、機械の総重量は3トンほど。膝の関節のようなレバーの機構を取り入れたことで、グーテンベルクの時代と比べて、より均等に圧力をかけることができるようになった。まずは組んだ版を台に置いてインクを付け、その上に紙を載せる。その後、レバーを手前に引くことで上から圧力をかけて印刷する仕組みだ。この機械を使って、旧東ドイツ時代のメッセのマスコットキャラクター、「メッセメンヒェン」のイラストをプリントしてもらった。

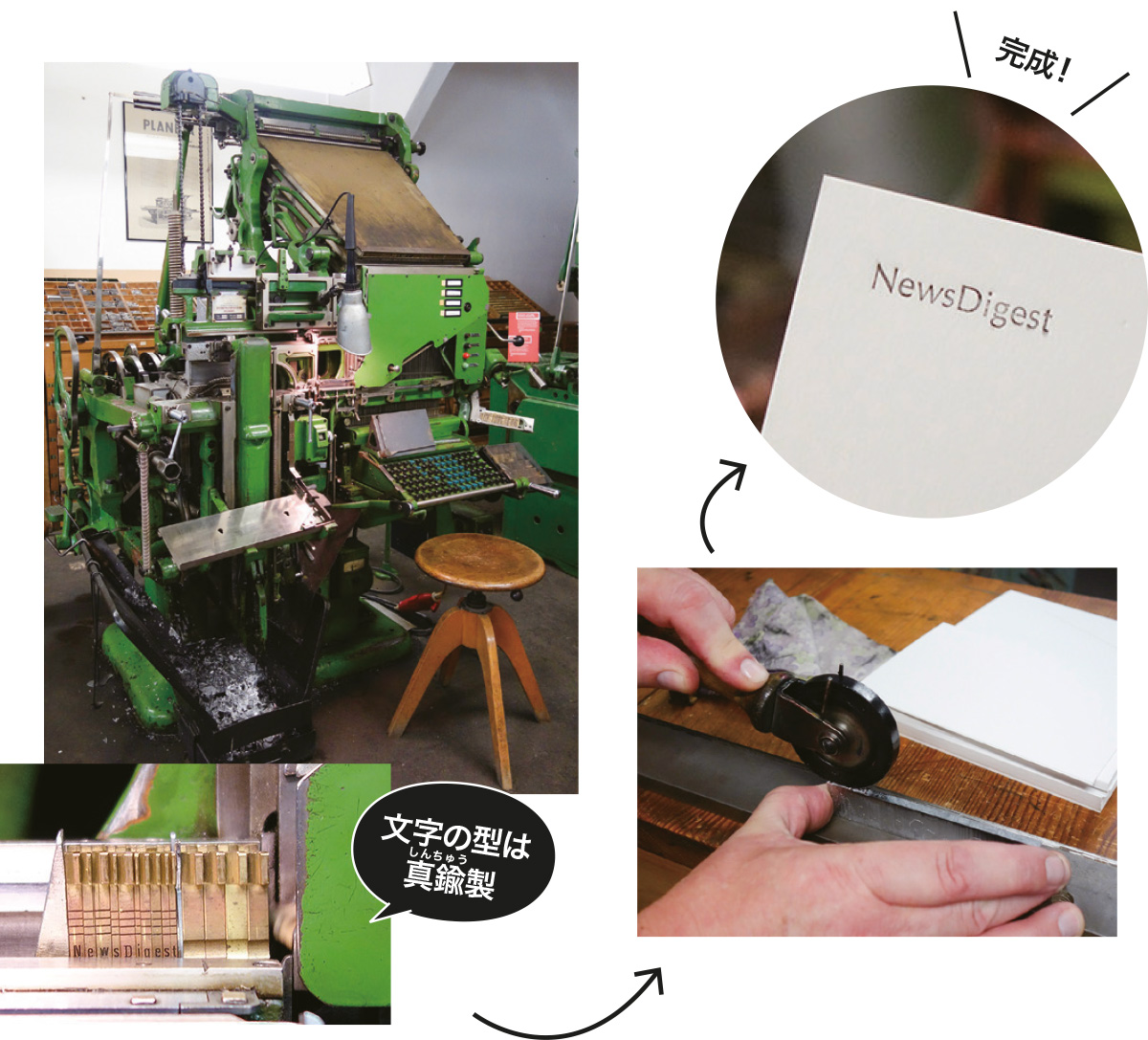

Linotype"Rossia N7"ライノタイプ「ロシア N7」

製造元:Werk für Polygraphische Maschinen(レニングラード、1967年製)

活字を一文字ずつ鋳造するのではなく、横一行を丸ごと鋳造できる機械「ライノタイプ」。こちらはロシア製で、ライプツィヒの新聞社が実際に使用していたものだという。旧東ドイツ時代は、文字組みや版の鋳造にロシア製の機械が主に使われていた。キーボードの文字を打つと、真鍮(しんちゅう)製の文字の型がセットされ、そこに鉛を流し込んで版を作るところまでが自動で行われる。クルツさんの粋な計らいにより、実際に「News Digest」という版をこの機械で鋳造してもらうことに。マシンのダイナミックな動きと、金属がぶつかる時に奏でられる美しい音色、そして出来上がった版は感動ものだった。

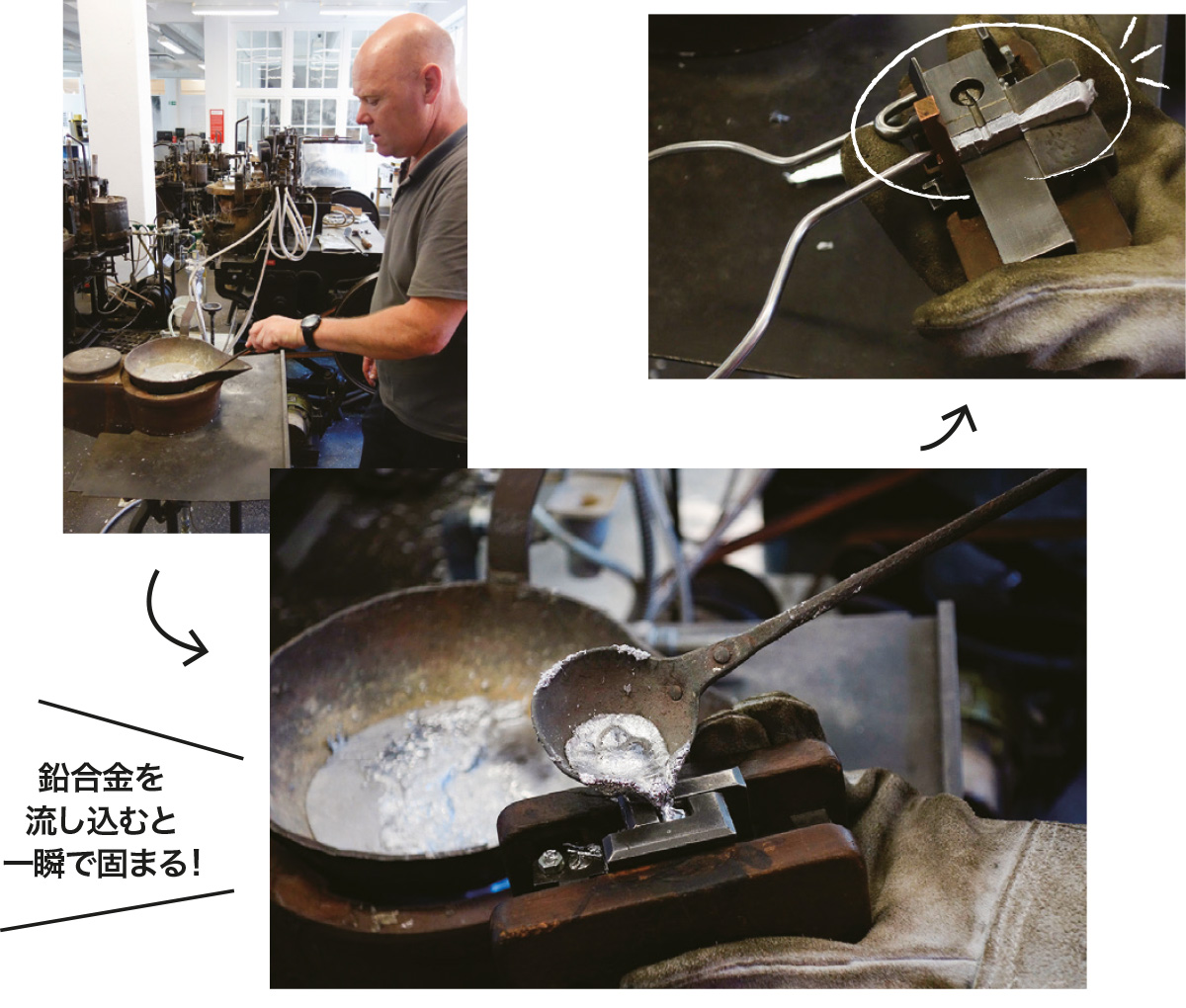

Handgießinstrument手動の活字鋳造器具

製造元:不明(20世紀中頃製)

グーテンベルクによって、15世紀半ばに開発された手動の活字鋳造の器具。19世紀半ばに自動化されるまでは、この方法で活字を作っていた。鉛合金を火で熱して溶かし、十分な柔らかさになったら杓子(しゃくし)を使って、器具に挟まれた鋳型に直接流し込む。すると合金がすぐに固まって活字が出来上がる。活字の鋳造には、鉛に少量のスズとアンチモンを加えた合金を使用しており、この配合はグーテンベルクの時代からほとんど変わっていない。ちなみに熟練の職人であれば、これを使って1時間に100個程度の活字を鋳造することができるという。

ドイツの印刷よもやま話

学問と音楽の街ならではの出版社ブライトコプフ社とレクラム社

ライプツィヒといえば、学問と音楽の街でもある。ライプツィヒ大学では文豪ゲーテや哲学者ニーチェ、メルケル元首相が学び、音楽ではバッハやシューマン、ワーグナーらにゆかりが深い。こうした文化の醸成にも、ライプツィヒの印刷・出版業界が重要な役割を果たしていた。

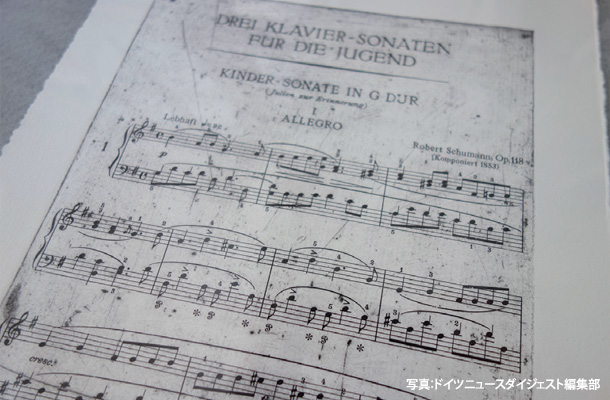

まず有名なのが、現存する世界最古の楽譜出版社ブライトコプフ。可動式活字による楽譜の印刷を発明したヨハン・ゴットロブ・ブライトコプフが1719年にライプツィヒで創業し、ハイドンやベートーヴェン、ブラームスなどの楽譜をリアルタイムで出版していた。当時はブライトコプフ社を中心に、世界で出版される楽譜の半分以上がライプツィヒで印刷され、ドイツの楽譜彫刻家の9割がライプツィヒに仕事場を構えていた。

楽譜彫刻家が彫った版で印刷した楽譜

楽譜彫刻家が彫った版で印刷した楽譜

黄色いカバーの「レクラム文庫」でおなじみのレクラム社も、ドイツの学問を支えてきた出版社の一つ。貸本業者のアントン・フィリップ・レクラムが1828年に創業し、1867年創刊のレクラム文庫は、日本の岩波文庫のモデルになったといわれる。文芸・哲学・自然科学・社会科学など、安価で誰でも手に取れる文庫本シリーズは、ドイツ語圏の人々にとって重要な知識のよりどころとなってきた。なお第二次世界大戦後は、本社は西ドイツのシュトゥットガルト、さらに近郊のディッツィンゲンに移っている。

ドイツの本屋でよく見かける「レクラム文庫」のコーナー

ドイツの本屋でよく見かける「レクラム文庫」のコーナー

ドイツで20世紀まで使われた中世生まれの書体「フラクトゥーア」

ドイツの古い本や看板などで、インクのペンで手書きをしたような独特の書体を見たことがあるかもしれない。この書体は、写本やカリグラフィーの書体をもとにした活字体「ブラックレター」の一種で、16世紀初頭に誕生した「フラクトゥーア」(Fraktur)という。多くの欧州諸国では早い段階で衰退したが、ドイツ語圏ではフラクトゥーアが20世紀まで使われ続けていた。

20世紀にはナチスが、ほかの西洋諸国と差別化するため、伝統的なフラクトゥーアを正式なドイツ語の書体に制定。1936年には60%の出版物がこの書体で印刷され、学校でもこの筆記体のみが教えられた。ところが1941年、ナチスは一転してフラクトゥーアの使用を禁止。理由は諸説あるが、戦時下にドイツが占領した地域では多くの人がフラクトゥーアを読めなかったことや、接収した他国の印刷所の多くがフラクトゥーアの活字を持っていなかったからともいわれている。

フラクトゥーアは現代のアルファベットと似て非なるため、慣れていないと判読が難しい

フラクトゥーアは現代のアルファベットと似て非なるため、慣れていないと判読が難しい

戦後すぐは、多くのドイツの印刷業社が資金不足で新しい活字を買えず、フラクトゥーアの活字を使って印刷物を制作していた。やがて経済復興に伴い、ナチスや帝政時代を思い起こさせるフラクトゥーアは新聞や書籍から姿を消していったという。現在は、ドイツの伝統を表すフォントとして新聞のタイトルやレストランのメニュー、食品ラベルなどに使われることも多い。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

「People’s Justice」(人民の正義)

「People’s Justice」(人民の正義)

栗林さん(左)と志津野さん(中央)

栗林さん(左)と志津野さん(中央)

栗林さんがカッセルで剣道を教えていた教え子とも、28年ぶりに作品の前で偶然再会したという

栗林さんがカッセルで剣道を教えていた教え子とも、28年ぶりに作品の前で偶然再会したという 迫力満点のイエス・キリストの磔刑(たっけい)シーン

迫力満点のイエス・キリストの磔刑(たっけい)シーン オーバーアマガウは、バイエルン州のガルミッシュ=パルテンキルヒェン郡にあるのどかな村

オーバーアマガウは、バイエルン州のガルミッシュ=パルテンキルヒェン郡にあるのどかな村 アルプスの山並みを背景に、建物に描かれた美しいフレスコ画が映える

アルプスの山並みを背景に、建物に描かれた美しいフレスコ画が映える 受難劇冒頭。イエス・キリストがエルサレムに入城する場面

受難劇冒頭。イエス・キリストがエルサレムに入城する場面 劇場は舞台部分がオープンエアーになっている

劇場は舞台部分がオープンエアーになっている 1916年に撮影された森鴎外

1916年に撮影された森鴎外

20世紀初頭のモンビジュウ広場

20世紀初頭のモンビジュウ広場 ミュンヘンに留学していた時の森鴎外(後方左から2番目)

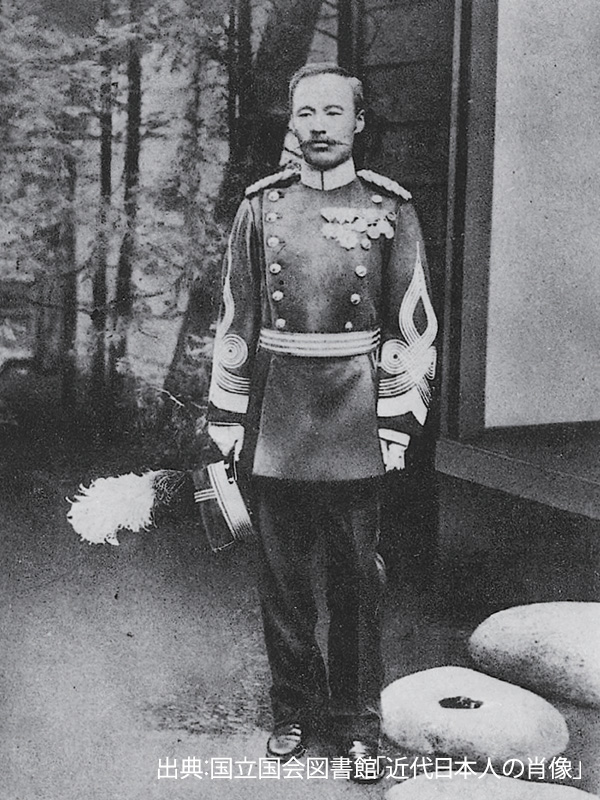

ミュンヘンに留学していた時の森鴎外(後方左から2番目) 軍服に身を包む森鴎外(1899年撮影)

軍服に身を包む森鴎外(1899年撮影) 2011年6月、天皇陛下(当時皇太子)がベルリン森鴎外記念館を訪れた際、ヴォンデさんが案内役を務めた

2011年6月、天皇陛下(当時皇太子)がベルリン森鴎外記念館を訪れた際、ヴォンデさんが案内役を務めた