生涯現役のジャーナリストドイツに生きた永井潤子さん

2022年4月4日、ベルリンに住む一人の日本人ジャーナリストが他界した。3月に米寿を迎えられたばかりだった永井潤子さんは、男女格差が今よりもはるかに大きかった時代に自ら道を切り開き、およそ50年にわたってドイツの地で活躍してきた。常に弱い立場の人々に目を向け、ときに怒りをもって社会情勢を伝えてこられた永井さん。そのかっこいい生き様とは対照的に、どこかお茶目なところもある人物だった。そんな永井さんを偲び、ジャーナリスト精神を貫いてきた彼女の人生を振り返りたい。 (文:ドイツニュースダイジェスト編集部 土井美穂)

参考:永井潤子『放送記者、ドイツに生きる』(未来社)、ベルリン日独センター「永井潤子――87歳の現役ジャーナリスト(リレー❤ エッセイ 日独交流の懸け橋をわたる人)」

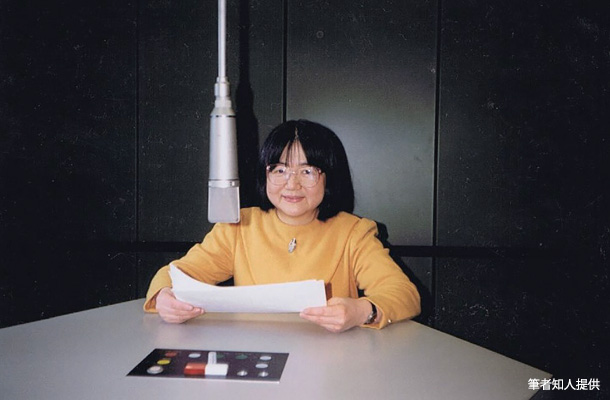

おかっぱヘアがトレードマークだった永井さんには、おしゃれな一面も

おかっぱヘアがトレードマークだった永井さんには、おしゃれな一面も

筆者が永井潤子さんに初めてお会いしたのは、彼女が83歳のときだった。渡独して間もなかった私を、「ずいぶん年下のジャーナリストの後輩」としていつも気にかけてくださっていた。ケーキがおいしい老舗カフェに連れて行っていただいたり、クリスマスに毎年焼くという「メクレンブルク風ローストダック」の作り方を伝授していただいたり、一見すると祖母と孫のような関係だったかもしれない。一方で、彼女の人生を少しずつ知るにつれて、「厳しい時代を生き抜いてきた強い女性」という印象がどんどん強くなっていった。

女性は出世できないのが当たり前の時代に

1958年に東京外国語大学ドイツ語科を卒業した永井さんは、就職活動で苦労したという。希望していたジャーナリズムの業界では、募集は男性のみというのも当たり前の時代。そんな厳しい条件下で見つけたのが、日本短波放送(現日経ラジオ社)の制作部での仕事だった。プロデューサーとして働き、充実した日々を過ごしていた永井さんだったが、男性の後輩たちがどんどん出世していくなか、自分はいつまでたっても平社員のまま。入社から10年以上がたって導入された能力給も「新人と女性はゼロ」がまかり通っていた。永井さんはいつしか「こんなところで働いていけない」と思うようになる。

そんな折、3週間の休暇でドイツへ旅行したときに転機が訪れる。ドイツ各地に暮らす同級生や先輩を北から訪ねてまわり、ケルンにたどり着いた永井さんは、国際放送ドイチェ・ヴェレの日本語課で働く先輩の職場を訪問した。そこでドイツ人の課長にこう聞かれたという。「ここで働く気はありませんか?」。同社ではちょうど、放送の経験がある日本人女性を探していたのだった。「喜んで」と即答したものの、実際に転職までには2年もの歳月がかかることに。

ドイチェ・ヴェレの日本語放送記者に抜てき

ドイツへの留学経験はなかったが、14年のキャリアを買われて採用された永井さん。1972年にいよいよケルンへ移住したときは38歳だった。新しい職場では、女性はもちろん若い人から年配の人まで、既婚か独身か、子どもがいるかどうかも関係なく働いており、そうした環境に勇気付けられたという。

ドイチェ・ヴェレは当時、30以上の言語で外国向けに放送しており、日本語放送は正午から1時間、短波でドイツに関する情報を発信していた。永井さんの仕事は、ドイツ語のニュースを日本語に訳し、その原稿をマイクの前で読むというもの。基本業務とは別に、積極的に取材にも出かけた。

生前、永井さんのお話によく登場したのが、同僚で親友でもあるブリギッテさんだ。彼女は東ドイツの出身で、「潤子はジャーナリストとして東ドイツの実態を知らなければいけない」と言って、帰省時には永井さんを実家へ連れていった。何度も訪ねるうちに、ブリギッテさんのご家族は永井さんの「ドイツの家族」となった。そして、ベルリンの壁が崩壊したときは、真夜中に電話口で二人で涙を流して喜んだのだった。

ウーマンリブの運動が盛んだった時期、関連テーマの番組をよく制作していたという永井さん。日本人の同僚には、リスナーは日本人男性が多いから、そうしたテーマばかり取り上げるのは良くないと批判されていたことも。逆にドイツ人の課長からは、女性の問題は男性の問題でもあるから、批判を気にせずにどんどん取り上げてください、と背中を押されたのだという。

ドイチェ・ヴェレで働かれていたころの永井さん

ドイチェ・ヴェレで働かれていたころの永井さん

定年後もジャーナリストとして走り続けた永井さんのエネルギー源とは?

ドイチェ・ヴェレでは定年の65歳まで働き、27年間勤め上げた。そして、2000年の夏には第二の故郷であるケルンを離れてベルリンへと引っ越す。フリージャーナリストとなった永井さんは新首都ベルリンの現状を伝える一方で、NHKのラジオ深夜便で2008年3月までベルリンのリポーターを務め、ラジオ人生は50周年を迎えた。

さらに2011年3月に起こった福島原発事故をきっかけに、ベルリンに住む日本人女性たちと共にウェブサイト「みどりの1kWh」を立ち上げる。脱原発を決めたドイツの政策や再生可能エネルギーに関する情報を日本語で発信するほか、女性、また東独出身者として初めて首相を務めたアンゲラ・メルケル氏についても、永井さんはよく取り上げていた。メルケル氏を評価しつつも、ドイツにおける男女平等や東西格差などの諸問題に対して、常に厳しい視点で記事を執筆していたのが印象に残っている。

永井さんの記事は「ナガーイ」ことでも有名だが、それほど熱のこもった文章だった。彼女のジャーナリストとしての活動はとどまることを知らず、そのエネルギーはどこから来るのだろうとよく不思議に思ったものだ。こうして彼女の人生を振り返ってみると、社会的に弱い立場であった自身の経験からも、おかしいことに対してはっきりおかしいと言う、強いジャーナリスト精神から来ていたのかもしれない。みどりの1kWhへの寄稿は今年1月まで続き、あとから聞いた話では、亡くなる直前も次の記事を計画していたという。

永井さんが亡くなる2週間前、自宅療養していた彼女と電話で話す機会があった。ほんの10分ほどだったが、「こんな世の中になっちゃってね」と、ロシアのウクライナ侵攻について深く嘆いていた。多感な子ども時代に第二次世界大戦を経験した彼女のその言葉を、私は重く受け止めた。コロナ禍に始まり暗いことばかりが続く時代だが、それでも永井さんなら世の中が明るい方へ向かうよう、闘い続けるのだろう。そして今はきっと、まだこれからを生きていく私たちを天国から見守ってくれているはずだ。その生き方からいつも勇気を与えてくださった永井さんに感謝するとともに、心からご冥福をお祈りする。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック