ワーホリ・留学以外の選択肢シリーズ 1

実技と理論をじっくり学べる

ドイツの職業訓練

「アウスビルドゥング」

ドイツに住んでみたい……。そんな思いを抱く人の多くは、まずワーキングホリデー制度や語学留学を思い浮かべるかもしれない。しかしドイツにはそれ以外にも、職業訓練やボランティア活動、オペア留学、フリーランスなど、さまざまな形で滞在する方法がある。本シリーズでは、そんなドイツにおけるさまざまな滞在方法や制度、その実体験をご紹介。第1回は、実技と理論をバランスよく学びながら手に職を付けることができる、ドイツの職業訓練制度「アウスビルドゥング」に注目してみよう。 (文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

参考:www.ausbildung.de、Bundesagentur für Arbeit「Situation am Ausbildungsmarkt 2023/24」

アウスビルドゥングとは?

アウスビルドゥング(Ausbildung)とは、ドイツにおける職業訓練制度であり、特定の職業に必要な知識と技能を体系的に学ぶもの。約330の国家認定職業が存在し、修了時には試験を経て正式な職業資格を取得することができる。学術的な一般教育とは異なり、実務に直結した専門教育である点が特徴。2023/24年度の統計では、43万2000人がアウスビルドゥングを行っており、外国人研修生の割合も年々増加している。修了後は、研修先から仕事のオファーを受けることも少なくなく、さらに大学進学や専門的な継続教育を通じてキャリアアップを図ることも可能だ。

主な形式として、デュアル型(Duale Ausbildung)、学校型(Schulische Ausbildung)、およびデュアル・スタディ(Duales Studium)の三種が存在する。デュアル型では、訓練生は企業での実務経験と職業学校での理論教育を交互に受ける。学校型は専門学校での学習を中心に、一部実習が組み込まれる形式であり、特に福祉・医療・IT分野に多い。デュアル・スタディは大学での学術教育と企業での実務経験を組み合わせた制度であり、学士号と職業資格を同時に取得できる。

訓練期間は形式と職種により異なるが、デュアル型と学校型はいずれも通常2〜3年半程度。デュアル・スタディは3〜4年程度が一般的であり、より高い学術的要件が求められる。報酬面では、デュアル型とデュアル・スタディでは企業から月数百ユーロの給与が支払われる。一方、学校型では多くの場合、報酬は支給されず、学費が発生することもある。また、子育てや健康上の理由がある場合にはパートタイムでの訓練(Teilzeit-Ausbildung)も認められており、その場合は通常より6〜12カ月長くなる。

アウスビルドゥングで人気の職業

アウスビルドゥングを受ける人の年齢層

アウスビルドゥングを受ける外国人の割合

ドイツで手に職を付ける!私たちのアウスビルドゥング奮闘記

なぜ職業訓練を選んだのか?言葉や文化の壁はどう乗り越えたのか? その先のキャリアは?実際にデュアル型アウスビルドゥングを経験した日本人の方々に、そのリアルな体験を伺った。

30歳からスタート

物流のプロを目指して

お話を聞いた人

M.Sさん

ドイツ人パートナーとの同居を機に渡独し、ノイスにて物流・ロジスティクスのアウスビルドゥングを修了。現在は、サプライチェーンコーディネーターとして日系企業に勤務。

Qアウスビルドゥングを選んだ理由は?

ドイツで使える資格が欲しいと思ったことと、ドイツ語の語学力向上のため。その背景には、ドイツ人と結婚し、ドイツ人家族の一員としてここで生活するという決意がありました。ロジスティクスの職業訓練を選んだのは、渡独する直前まで勤めていた会社が、港湾サービスを提供する海運会社だったことから、この業界に興味を持っていたためです。

Qどのように準備を進めましたか?

まずは語学学校に通い、A1からC1のコースを修了しました。文書でのやり取りが多い商業分野では、最低B2レベルのドイツ語が推奨されているようですが、実際にはアウスビルドゥングを始めた当初、C1レベルを持ってしても授業についていくことが非常に難しく感じました。

C1合格後は、アウスビルドゥングの求人をウェブサイトでひたすら探して応募するという段階へ。応募した日系企業で面接を受けさせてもらえることになり、やる気だけでも伝えるために短期インターンシップを自ら提案しました。惜しくもコロナ禍により、1週間の予定だったインターンシップは3日間で打ち切りになりましたが、後日、採用通知を受け取ることができました。

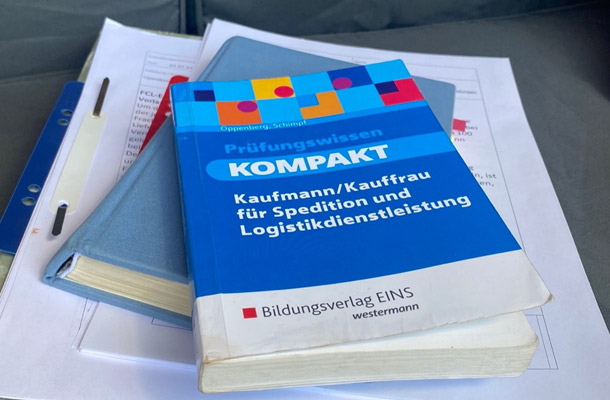

口頭面接試験用の勉強道具

口頭面接試験用の勉強道具

Q研修先での仕事内容や、職業学校での授業内容は?

1~2年目は、週2回学校へ通い、そのほかの平日はフルタイムで勤務。3年目は週に1回のみ学校へ行き、研修先への出勤日と労働時間が増えました。研修先では、1年目は海上貨物部の輸入部と輸出部、2年目は航空貨物部の輸入部で従事。3年目は、倉庫部にて二つの顧客を専門に任されることに。職場にはアウスビルドゥング担当者が2人いて、相談があればいつでも気軽に尋ねることができ、1年ごとにフィードバックを設ける時間もありました。

職業学校では、ロジスティクスや国際輸送、規制や保険など幅広い内容を学びました。定期的に試験や課題があるため、プライベートな時間はほぼ勉強していた記憶があります。

Qアウスビルドゥングで楽しかったことは?

社会へ出て約10年後、思いもよらず再び学生として新しいことを学べる状況に喜びを感じました。またアウスビルドゥングを通じ、友人が増えたこともうれしかったです。印象に残っているのは、校外学習の一環として、ドイツとオランダの職業学校生を対象とした物流競技大会に学校代表者として参加したこと。1泊2日の長期戦で、一つの課題にグループで取り組み、最終的にプロの審査員たちに判定され勝者を決めてもらいます。

大会で出された課題は、ドイツからシンガポールへの産業機器の輸送を、効率性かつサステナビリティに着目し、費用、輸送距離、納期に合わせた移動時間、ボリューム、二酸化炭素排出量なども計算した上で、ベストな輸送法を2ページの資料と共に4分間でプレゼンするというものでした。このシチュエーションは、まさに新規のお客さんへのプロジェクト提案を疑似体験するためのものです。結果としてチームで優勝し、トロフィーと表彰状を持って帰ることができました。

職業学校のクラスメートと先生で卒業直前に訪れた、オーバーハウゼンでの遠足の様子

職業学校のクラスメートと先生で卒業直前に訪れた、オーバーハウゼンでの遠足の様子

Q反対に、大変だったことは?

文化の違いで驚くことは山ほどありましたが、アウスビルドゥングに着目して言うと、日本とは授業体系が全く違い、発言しなければ授業態度が悪いとみなされることでしょうか。研修生は自ら考え、いくつもの答えを導き出し、時にはグループディスカッションをします。日本と違う授業スタイルに感銘を受けると共に、慣れるまでにずいぶん時間がかかりました。

Qこれからアウスビルドゥングをする人へのアドバイス

アウスビルドゥングは専門性に着目しているため、始める前に、本当にその分野を学びたいのか真剣に考えることが大切だと思います。あとは忍耐と努力が、最後の試験まで導いてくれるのではないでしょうか。長期でかつ給料が非常に少ないため、事前に十分な貯金をしておくことと、周りの人の応援や理解は大きな助けになります。トライアンドエラー、自分を信じて前へ進んでください。

就業最終日に研修先からもらったお花

就業最終日に研修先からもらったお花

ソーセージが好きだから

毎朝3時起きでも頑張れる

お話を聞いた人

Kさん

ソーセージが好きすぎて渡独。ワーキングホリデー制度を利用してドイツに1年間滞在した後、2024年から肉屋でのアウスビルドゥングを開始。

Qアウスビルドゥングを選んだ理由は?

もともとソーセージを食べることが大好きで、ソーセージの本場であるドイツに関心を持ちました。ワーキングホリデー制度で渡独した1年間は、ドイツ語を学びながらオクトーバーフェストやクリスマスマーケットなど、ドイツ各地のおいしいソーセージを堪能。しかし、ドイツで働くつもりはなく、1年たったらすっぱり日本に帰るつもりでした。

そんななか、ドイツで知り合った日本人の方からアウスビルドゥングのことを聞き、それがきっかけで自分でもこの制度を調べ始めることに。ソーセージが好きでドイツに来たので、もしアウスビルドゥングをやるなら肉屋以外に選択肢はありませんでした。

研修先のまかない

研修先のまかない

Qどのように準備を進めましたか?

アウスビルドゥングについて調べると、ビザ取得のためにB1レベルの語学証明が必要だと分かり、ドイツ語の勉強に力を入れました。外国人局にアウスビルドゥング用の滞在許可証を申請し、実際に企業と契約を結ぶまで4カ月ほどかかったと思います。

研修先探しでは、インターネットの求人サイトからもたくさん応募しましたが、ネットの求人は返信が来るまでに1週間〜1カ月かかることも多く、なかなかテンポ良くやり取りが進みませんでした。今の研修先は、直接訪問した後にメールで履歴書を送りました。その後、2日間のProbearbeit(試用労働)をして、本採用に至りました。

Q研修先での仕事内容や、職業学校での授業内容は?

研修先

- 豚の半身の解体

- 鶏の解体

- 豚肉・牛肉を分類する作業

- 清掃など

職業学校

- 数学

- ドイツ語

- 英語

- 栄養学

- 調理実習:実際の肉屋で提供されるような肉料理をグループワークで作ります

- 体育:周りは16〜20歳の子がメインなので、体育はついて行くのに必死です

Q1日のスケジュールや生活リズムを教えてください。

| 研修先 | ||

| 3:00 | 起床 | |

| 4:30 | 家を出る | |

| 5:00 | 出勤 | |

| 7:00&9:00 | 小休憩 | |

| 12:00 | 昼休憩(1時間) 残りの業務を片付け、清掃して終了 |

|

| 14:00 | 買い物 | |

| 15:00 | 帰宅 シャワー・家事など |

|

| 18:00 | 自由時間 | |

| 19:00 | 就寝 | |

| 職業学校 | ||

| 3:00 | 起床、テスト勉強など | |

| 6:00 | 家を出る | |

| 7:45 | 1時間目開始 (朝食休憩1回・小休憩1回) |

|

| 12:45 | 午後の授業開始 | |

| 16:00 | 授業終了(終了時間は曜日による) 帰宅、テスト勉強や家事など |

|

| 18:00 | 自由時間 | |

| 19:00 | 就寝 | |

Qアウスビルドゥングで楽しいことや、大変なことは?

楽しいことは、何といってもおいしいソーセージが食べられることです。また、自分の仕事を褒めてもらえたり、自分で自分の変化に気づくことができたとき、うれしいです。あるとき上司が、数あるソーセージやサラミを見分けるのが難しいと感じていた私に、製品を覚えられるようにとオリジナルのノートを作ってくれました。このノートは今でも宝物です。

大変だったのは、やはり言葉の壁。特に最初の1カ月は「大変だった」という一言では言い表せないほど辛かったです。上司や同僚と目を合わせて話すと緊張してしまい、余計に話せなくなってしまうことも……。アウスビルドゥング1年目が終わった今でも緊張しますが、少しずつ慣れてきています。あとは基本的に肉体労働なので、ものすごく疲れます。肉体・精神の両方が追い込まれるなかで、どちらにも筋肉がムキムキついていくのを日々感じています(笑)。

研修先にて、肉を解体する様子

研修先にて、肉を解体する様子

Qアウスビルドゥング後の進路は?

いつか自分のお店を開きたいです。

Qこれからアウスビルドゥングをする人へのアドバイス

ドイツ語に関しては、資格取得のための勉強だけではなく、ネイティブとの日常会話も織り交ぜてやっておくべきだったなと強く思います。私は元来の豆腐メンタルということもあり、1年目は辛い日も多々ありました。でも、アウスビルドゥングを通して根性がついたと思うので、並大抵のことには怖気付かなくなってきた気がします。軽い気持ちでおすすめできる選択肢ではありませんが、興味のある人は飛び込んでみても良いのではないでしょうか!

アウスビルドゥング開始までのステップ

アウスビルドゥングを始めるまでには、語学や企業への応募など、さまざまな準備が必要となる。ここではデュアル型アウスビルドゥングを参考に、研修開始までのステップを確認しよう。

STEP 1

情報収集と研修先探し

- 自分の興味、適性、将来のビジョンを考え、希望する職業の研修先を探す

- 各企業の応募条件や開始時期を確認。デュアル型の開始時期は通常8月または9月

- 求められる学歴や語学力、身体的条件などを調べる

STEP 2

応募書類の作成

- Lebenslauf(履歴書):

学歴、職歴、スキルを簡潔に記載 - Anschreiben(志望動機書):

なぜこの職業か、なぜこの企業かを書く - Zeugnisse(証明書類):

卒業証明書、語学証明(B1以上推奨)などを添付• 必要に応じて翻訳・認証を取得

STEP 3

研修先への応募、面接

- 希望する研修先へ応募する。メールや電話での問い合わせのほか、直接訪問して応募書類を渡すのも有効

- 面接や適性試験に招待されることもある

- 企業によっては短期インターンを義務付けられることもある

STEP 4

訓練契約の締結

- 採用が決まったら「Ausbildungsvertrag」(訓練契約)を結ぶ

- 訓練期間、勤務日と休日、給与、退職条件など、契約内容をしっかり確認する

STEP 5

ビザ・生活準備(ドイツ国籍以外の場合)

- アウスビルドゥング用の滞在許可証(Ausbildungsvisum)を申請

- 必要な書類:訓練契約書、語学証明、賃貸契約書、健康保険の加入証明など

- 住居、保険、銀行口座などの生活基盤を整える

- 手続きには数カ月かかることもあるため、早めに準備する

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

3月18日、旧連邦議会で債務ブレーキ修正の採決前に演説するメルツ氏(中央)

3月18日、旧連邦議会で債務ブレーキ修正の採決前に演説するメルツ氏(中央)

首相に就任した翌日の5月7日、マクロン大統領との会談のために訪仏したメルツ氏

首相に就任した翌日の5月7日、マクロン大統領との会談のために訪仏したメルツ氏

5月15日、バイエルン州のマルクス・ゼーダー州首相(左)と国境の検問所を視察するドブリント内務大臣(右)

5月15日、バイエルン州のマルクス・ゼーダー州首相(左)と国境の検問所を視察するドブリント内務大臣(右)

CBSOのコンサートで指揮台に立つ山田さん

CBSOのコンサートで指揮台に立つ山田さん 「指揮者の呼吸がみんなと共有できたとき、うまくいくんです」(山田さん)

「指揮者の呼吸がみんなと共有できたとき、うまくいくんです」(山田さん)

多くの人でにぎわうヴァンゼー湖水浴場

多くの人でにぎわうヴァンゼー湖水浴場 ナチス時代のヴァンゼー湖水浴場

ナチス時代のヴァンゼー湖水浴場 老朽化のため一部が使用できなくなっている建物

老朽化のため一部が使用できなくなっている建物 展覧会「Wanna See Wannsee?」で展示されたヴァンゼー湖水浴場の未来像

展覧会「Wanna See Wannsee?」で展示されたヴァンゼー湖水浴場の未来像