今年で生誕100年戦後の芸術史を変えた「社会を彫刻するアーティスト」ヨーゼフ・ボイスの終わりなき革命

「全ての人は芸術家である」。この力強い言葉とともに、人々の創造性によって社会を変えようとしたヨーゼフ・ボイス(1921-1986)。今日のアートに最も影響を与えた芸術家の一人であるだけでなく、政治や経済、環境などについてもメッセージを発信し、センセーションを巻き起こした。そんなボイスが目指した、「芸術」や「社会」とは? 生誕100年を記念し、ボイスの人生や作品、そしてドイツや日本における彼の足跡をたどる。(Text:編集部)

参考:Reinhard Ermen『Joseph Beuys』、Marc Gundel『Beuys für Alle!』、ART Das Kunstmagazin「100 Jahre Joseph Beuys:Der Befreier, ein ganzes Heft über Deutschlands visionärsten Künstler」、水戸芸術館現代美術センター編『BEUYS IN JAPAN ヨーゼフ・ボイス よみがえる革命』

ヨーゼフ・ボイス Joseph Beuys(1921-1986)

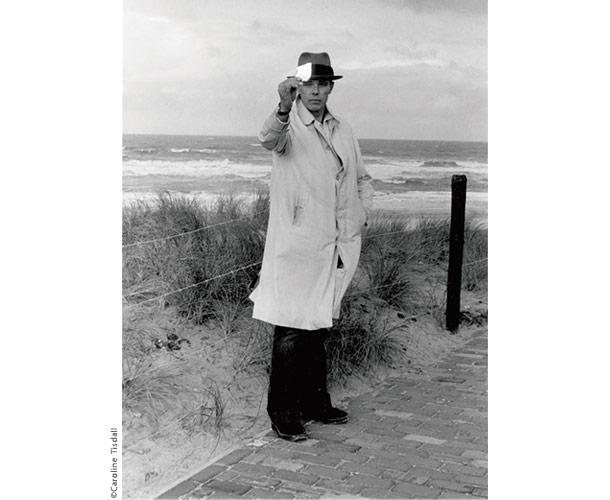

旧西ドイツ出身の現代美術アーティストで、フェルトの帽子とフィッシャーマンベストがトレードマーク。アンディー・ウォーホル(1928-1987)と並んで、当時のアート界のスーパースターとして注目される。アトリエで作品制作にいそしむ従来のアーティスト像とは異なり、社会問題をクリエイティブに解決していくことが新しいアートの役割だと熱く説き、社会問題にも積極的に関与した。

生誕100周年を記念して、ドイツ各地で展覧会・関連イベントが開催中。

生誕100周年を記念して、ドイツ各地で展覧会・関連イベントが開催中。

詳しくは https://beuys2021.de にて

ヨーゼフ・ボイスーその人生と作品

クレーヴェで過ごした少年時代

ヨーゼフ・ボイスは1921年5月12日、デュッセルドルフの北西にある街、クレーフェルトで生まれた。その年の秋に、一家はライン川下流域の産業都市クレーヴェに引っ越し、そこで少年時代を過ごす。ボイスは自然科学に興味を持ち、医学の道を志す一方で、ピアノとチェロを弾き、絵の才能も発揮していたという。

1933年5月19日、ボイスが通っていた州立ギムナジウムの中庭で、ナチスによる焚書が行われた。この時ボイスは、積み重ねられた本の中から、スウェーデンの博物館学者カール・フォン・リンネの著書『自然の体系』(1735)を取り出して隠したという。その後、青少年のヒトラーユーゲントへの参加が義務付けられると、15歳だったボイスも加入し、ニュルンベルクでのナチス党党大会にも参加した。後にボイスは「誰もが教会に行くように、当時は誰もがヒトラーユーゲントに行った」と語っている。また当時、ナチスによって「退廃芸術家」の烙印を押されていたドイツ表現主義の彫刻家ヴィルヘルム・レームブルック(1881-1919)の作品集を見て衝撃を受け、ボイスは彫刻家になることを決心した。

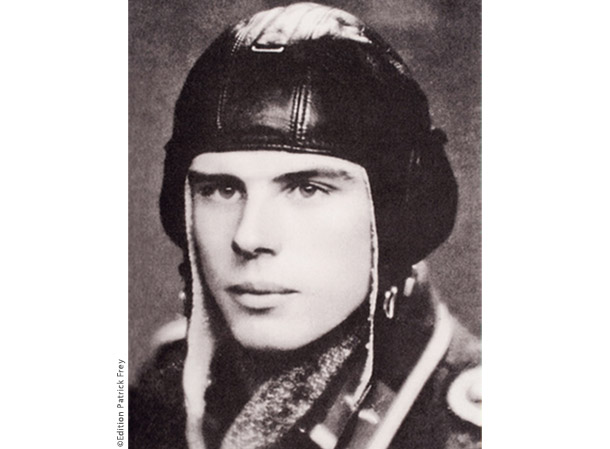

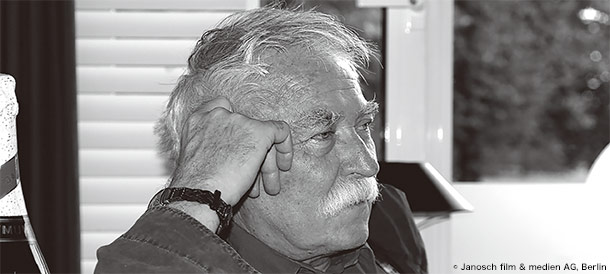

21歳ころのボイス。この世代以上のドイツ人とって、ナチスへの加担は避けられない問題だ

21歳ころのボイス。この世代以上のドイツ人とって、ナチスへの加担は避けられない問題だ

第二次世界大戦とタタール神話

1941年の春、ボイスはドイツ国防軍に志願し、無線通信士としての訓練を受ける。その後、ボイスはクリミア半島最大の要塞都市セヴァストポリの空中戦に参加。彼は両親に宛てた手紙で「戦争後は芸術家になりたい」と書き、駐留先でも多くのスケッチや絵を描いて過ごしていた。

1944年3月16日、ボイスが乗っていた急降下爆撃機がソ連の追撃に遭い、クリミア半島で不時着。パイロットは亡くなり、ボイスは頭蓋骨や肋骨、脚、鼻などを骨折するという重症を負った。ボイスは墜落した際に、同地の遊牧民であるタタール人に助けられたという逸話を語っている。タタール人たちはボイスの体温が下がらないようにフェルトで8日間温め、傷には動物性脂肪を塗ったというのだ。しかし、タタール人集落は当時のクリミアには存在せず、墜落した翌日からボイスが移動軍病院に入院していたという記録も。そのためこのタタール神話は、彼の作り話といわれる。

ボイスは傷が回復すると8月には西部戦線に移され、パラシュート部隊に配属された。大戦中には5度負傷し、ナチスからは金の戦傷章を授与されたという。そしてドイツが降伏した1945年5月8日、ボイスはニーダーザクセン州のクックスハーフェンで英国軍の捕虜に。その後8月に解放され、心身共に深い傷を負ったボイスはクレーヴェへと戻ったのだった。

ボイス作品を紐解くキーワード

フェルトと脂肪 Filz und Fett

フェルトや脂肪を使ってタタール人に助けられたというボイスの体験は、その真偽こそ定かではないものの、彼の芸術家としてのアイデンティティーを形成する上で重要な役割を果たしている。ボイスは自身の彫刻作品に、いわゆる伝統的な彫刻で使われる石や金属などの無機物ではなく、フェルトや脂肪、蜜ろうなど、熱を保持し、熱によって形が変化する有機的な素材を好んで用いた。ボイスにとって「熱」は変化や生命を意味し、熱エネルギーによって不定形のものを秩序ある形に変える、という独自の彫刻理論を形成。この考え方はやがて芸術の領域を飛び出し、どのように社会の形を変えるかに焦点を移していく。

フェルトで作られたスーツ「Filzanzug」(1970)

フェルトで作られたスーツ「Filzanzug」(1970)

およそ20トンにもおよぶ動物性脂肪を使ったインスタレーション「Unschlitt / Tallow」(1977)

およそ20トンにもおよぶ動物性脂肪を使ったインスタレーション「Unschlitt / Tallow」(1977)

芸術家としての人生をスタート

戦争から帰ったボイスは、傷を癒しながら地元の芸術家グループに加わって活動。そして23歳の時にデュッセルドルフ芸術アカデミーに入学した。はじめは古典的な彫刻のクラスで学んでいたが、3学期の終わりに前衛芸術家のエーヴァルト・マタレー(1887-1965)のクラスへと移る。マタレーもまた、戦時中に退廃芸術家として弾圧された人物であり、ボイスは彼から多大な影響を受けた。

1953年に32歳でマスタークラスを卒業したボイスは、戦争時のトラウマによって苦しめられ、一時は深刻なうつ状態に陥った。一方でこの頃、自然科学などの文献を読み漁り、ジェームズ・ジョイスやノヴァーリスの文学、ルドルフ・シュタイナーの教育学などを集中的に研究。私生活では1958年に動物学者の娘で美術教師をしていたエーファと出会い、翌年に結婚した。

そして1961年、危機の時代を脱したボイスはデュッセルドルフ芸術アカデミーの記念碑彫刻の教授に就任。週末や休暇中も含めてほぼ毎日大学へ行き、常にオープンな姿勢で学生たちと議論を交わした。「教師であるということは、私にとって最大の芸術作品です」という題名でボイスが文章を書いているように、ボイスにとって大学で教えることは、自身の芸術実践の一部だったのだ。またこの頃、ボイスは米国で活躍したアーティスト、ナム・ジュン・パイクらと知り合う。パイクらが参加する前衛芸術運動の「フルクサス」に加わり、ボイスは次々とパフォーマンスを発表していった。

ボイス作品を紐解くキーワード

アクション Aktion

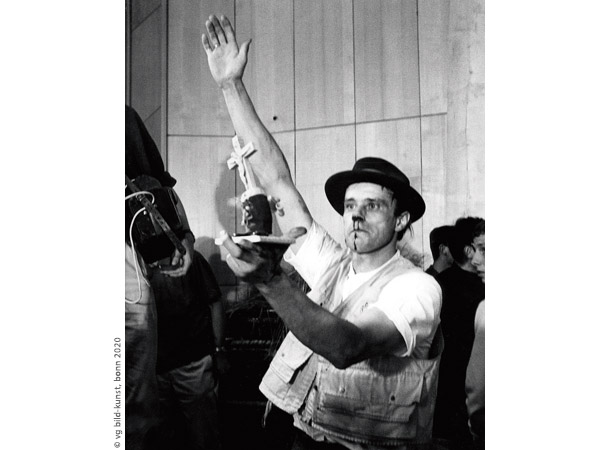

フルクサスは、1960年代に欧米各地で行われた芸術運動。日常空間を異化するような「イベント」や「ハプニング」と呼ばれる一度限りのアートパフォーマンスを展開した。ボイスは1963年に「フルクサス・フェスティバル」に参加し、初めて自らが「アクション」と呼ぶパフォーマンスを行った。こうしたアクションの際にボイスはフェルト帽とフィッシャーマンベストを着用し、それが後にトレードマークとなる。アクションの内容は、動物とのコミュニケーションや、宗教や文化をテーマとするもの、自然保護活動、討論などさまざまだが、次第にボイスにとっての芸術作品と社会活動の境界が線引きされるものではなくなっていく。

フルクサスの「ハプニング」終了後のボイス。乱入した学生に殴られた

フルクサスの「ハプニング」終了後のボイス。乱入した学生に殴られた

学生たちと展覧会を訪れるボイス

学生たちと展覧会を訪れるボイス

国際的な活躍と芸術アカデミーとの衝突

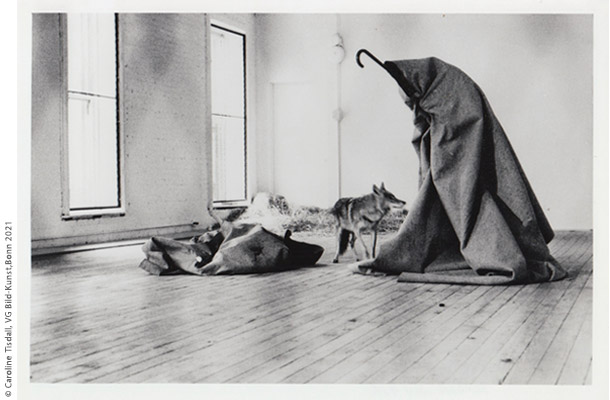

国際的な存在感を高めていったボイスは、カッセルで5年に1度開催される国際芸術祭「ドクメンタ」に1964年に初めて招聘される。また1965年には、デュッセルドルフにあるアルフレッド・シュメラギャラリーで個展を開催し、頭に金箔やはちみつを塗ったボイスが、ウサギの死体に絵を触らせるアクション「死んだウサギに絵を説明する方法」を行った。1974年に行った米国のルネ・ブロックギャラリーでのアクション「コヨーテ/私はアメリカが好き、アメリカも私が好き」では、ボイスが米国の空港から救急車でギャラリーへと直行し、1週間コヨーテと暮らした後に再度ドイツへ出発。米国人とは一切接触せず、先住民の象徴的存在であるコヨーテとの行動を強調し、現代の米国社会の抑圧を批判した。

「コヨーテ/私はアメリカが好き、アメリカも私が好き」(1974)

「コヨーテ/私はアメリカが好き、アメリカも私が好き」(1974)

センセーショナルな作品によって時の人となる一方で、ボイスは芸術アカデミーとの衝突も抱えていた。ボイスはまず、1967年に入学試験の廃止を提案。1971年には、大学定員のために入学できなかった142人を自分のクラスに受け入れると主張し、入学者数の制限は基本的権利に反するとして、17人の入学希望者と共にアカデミーの事務局を占拠した。その後も論争は続き、1972年に予告なしに教授職を解雇される。ボイスは学生たちを味方につけてを訴訟を起こし、1978年に勝訴した。教授には戻れなかったが、かつての教室を使うことが許され、ボイスはそこを自らが主宰する教育機関「自由国際大学」(FIU)のオフィスとしたのだった。

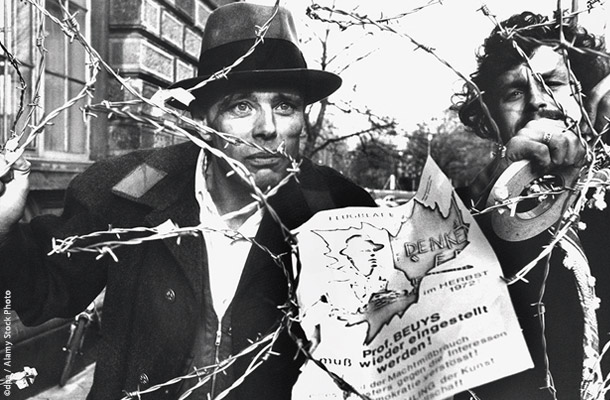

教授職の解雇に対し、学生と共に抗議するボイス

教授職の解雇に対し、学生と共に抗議するボイス

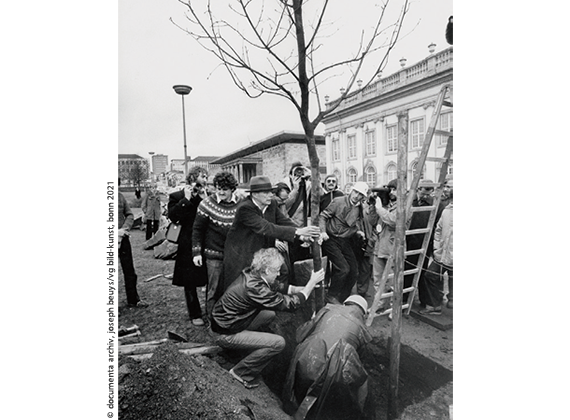

政治活動と「社会彫刻」

ボイスは自身の芸術活動を通して、あらゆる人間は自らの創造性によって幸福に寄与し、未来に向けて社会を彫刻しうると考えた。この理論をもとに、「社会彫刻」という独自の芸術概念を発展させていく。1972年のドクメンタ5では、「直接民主主義組織のための100日間情報センター」を開設。訪れる人々と黒板に図解を書きながら話し合い、反原発や人権に関わるワーキンググループと議論を行った。その後、教育者として対話集会を世界各地で行ったり、1982年のドクメンタ7における「7000本の樫の木」プロジェクトでは、カッセルの街に5年がかりで7000本の木と石柱を植えたりと、芸術と社会との関わりを深めさせていった。

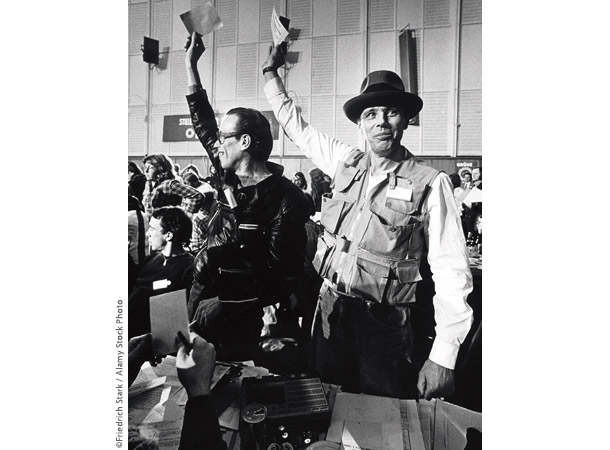

カールスルーエで開催された緑の党の創設党大会に参加するボイス

カールスルーエで開催された緑の党の創設党大会に参加するボイス

また、1976年の連邦議会選挙で「独立したドイツ人の運動連合」の候補として出馬。この組織は後に緑の党(1979年に設立)に合流し、1979年にボイスは緑の党の欧州議会議員候補として立候補した。政治や経済の改革に乗り出そうとしたが、結果は落選だった。ボイスは緑の党のためにテレビ討論やイベント、選挙活動を盛んに行ったが、1983年に再び連邦議会に立候補しようとした際に、緑の党はボイスを候補者リストの上位に置くことを拒否。ボイスは立候補を取りやめた。

1985年、ボイスは肺疾患と診断され、夏にはナポリで静養した。そして1986年1月12日にデュイスブルク市からヴィルヘルム・レームブルック賞を受賞した直後の23日、ボイスは心不全で亡くなった。彼の遺灰は北海に撒かれたのだった。

尊敬するレームブルックの名が冠された賞を受賞

尊敬するレームブルックの名が冠された賞を受賞

ボイス作品を紐解くキーワード

社会彫刻 Sozial Plastik

ボイスは「全ての人は芸術家である」という信念のもと、「自ら考え、決断し、行動せよ」と人々に社会参加を呼び掛けた。ここでいう「芸術」とは、絵画や彫刻、音楽などだけでなく、教育や環境保護、政治活動などのあらゆる創造的な行為も含む。そうして生まれる社会が、みんなで作った大きな芸術作品(=社会彫刻)だというのだ。ボイスの思想は当時あまりに独特で過激だったが、今日ではさまざまな芸術家が、社会に関与するアートを実践。またアート界に限らず、環境デモや人種差別への訴えなど、社会問題にアクションし、共に考えようという声が強まっている。ボイスが起こそうとした革命は、今も続いているのかもしれない。

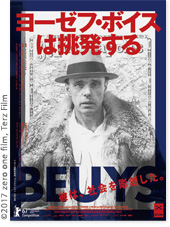

もっと知りたい人におすすめの映画

ヨーゼフ・ボイスは挑発する

「今は民主主義がない、だから俺は挑発する!」ーフェルト帽を被った一人の芸術家は、テレビの討論番組でいら立ちを隠さずに叫ぶ。膨大な映像資料と、関係者へのインタビューを通して、ボイスが目指した芸術と、彼が抱える「傷」に迫るドキュメンタリー。エネルギーに溢れたボイスの肉声やパフォーマンス映像は必見だ。

公開年:2017年

監督・脚本:アンドレス・ファイエル

配給・宣伝:アップリンク

上映時間:107分

言語:ドイツ語

芸術の街でボイスゆかりの地をめぐる!ボイスとアート散歩 in デュッセルドルフ

ノルトライン=ヴェストファーレン州の州都デュッセルドルフは、経済の中心地としてだけでなく、数多くの美術館やギャラリーがあり、有名アーティストを輩出してきた芸術の街としても知られる。ボイスもまた人生の大半をこの街で過ごし、その痕跡は今も街に残されている。そんなデュッセルドルフでボイスゆかりの場所をめぐる、ちょっぴりマニアックなアート散歩に出かけよう。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、展覧会等の開催に変動がある可能性があります。最新情報は各館のウェブサイトにてご確認ください。

参考:Dieter Schönhoff『Mit Beyus durch Düsseldorf』、Frankfurter Allgemeine「Galerie Hans Mayer Good-bye, nicht Adieu」、Westdeutsche Zeitung「Haus von Beuys steht zum Verkauf」

❼ 1998年、ライン川岸の遊歩道にヨーゼフ・ボイスの名が付けられた

❼ 1998年、ライン川岸の遊歩道にヨーゼフ・ボイスの名が付けられた

デュッセルドルフにも植えられた

❶ 「7000本の樫の木」プロジェクトの樫の木

Haroldstr.4, 40213

ボイスがカッセルで実施した社会彫刻プロジェクト「7000本の樫の木」。このプロジェクトでは、1本の樫の木と1本の石柱がセットとしてカッセルの街中に植えられ、成長する樫の木は「生」、形を変えない石は「死」を象徴。ボイスはこの二つの要素によって世界が構成されていると暗示した。実は、その木がここデュッセルドルフにも1本だけある。この木は1983年に当時の西ドイツ銀行頭取が、州の経産大臣であったレイムート・ヨキムセンの50歳の誕生日に送ったものだという。ボイスは1972年に当時の州文科省大臣によって芸術アカデミーの教授職を解雇されて訴訟で争っていたが、後にヨキムセンが文科省大臣に就いていた1978年に、この訴訟は和解に至った。

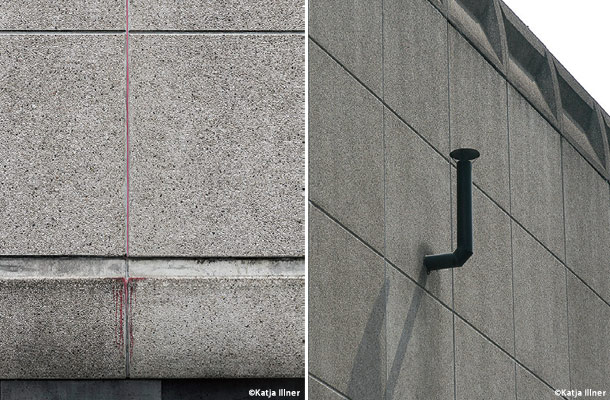

建物の外からも楽しめるアート

❷ クンストハレ Kunsthalle

Grabbepl. 4, 40213

1967年に建てられた、コンクリートの立方体のような建築が印象的なクンストハレ。独自のコレクションを持たず、ボイスをはじめとする地元のアーティストの作品発表はもちろん、国際的なアートイベントが実施されてきた場所だ。アート散歩で注目すべきは、建物の周囲にある作品の数々。入口から向かって右側の外壁から突き出しているストーブのパイプのようなものは、ボイスが1981年に展示した「煙突パイプ」という作品(写真右下)。また玄関口の右側には、建物の上から下へと水滴が垂れ たような赤い線がある。これは、ボイスと親交があったジェームズ・リー・ビアスによる「涙」という作品で、ボイスが亡くなった1986年に彼へのオマージュとして制作された(写真左下)。

生誕100周年の記念展が開催中!

❸ K20 Kunst Sammlung Nordrhein-Westfahren

Grabbepl. 5, 40213

クンストハレの北側正面に位置するのは、主に20世紀の芸術を扱う州立美術館のK20。同館では、ボイス生誕100周年のハイライトともいえる展覧会「Jeder ensch ist ein Künstler - Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys」が開催中だ。ボイスの有名な言葉「全ての人は芸術家である」をテーマに、社会を根本から刷新しようとしたボイスと共に、現代のアーティストたちも作品を展示する。K20で20世紀美術を堪能した後は、21世紀の芸術をメインとする美術館K21も訪れてみよう。

展覧会情報Jeder Mensch ist ein Künstler.

Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys

会期:開催中~8月15日(日)

www.kunstsammlung.de

ボイスが学び、教鞭を執った

❹ デュッセルドルフ芸術アカデミー

Eiskellerstr. 1, 40213

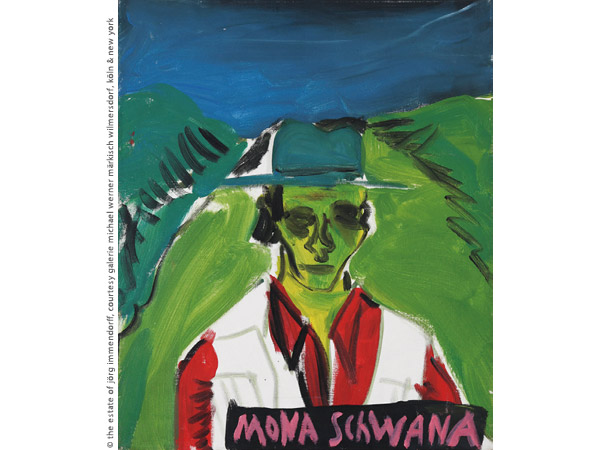

1762年設立の名門芸術アカデミー。ボイスのほかにも、ベッヒャー夫妻、ゲルハルト・リヒター、アンゼルム・キーファーなど、20世紀以降の美術における主要人物たちが学んだり教鞭を執ったりした。毎年2月に開催される学内展「Rundgang」は、デュッセルドルフの冬の風物詩ともいわれ、アート関係者だけでなく大勢の市民が訪れる。同アカデミーの付属ギャラリー(右記参照)では、ボイスの生誕100周年を祝った展覧会を開催中。ボイスが師事したエーヴァルト・マタレーと、教え子であるヨルグ・インメンドルフの作品と共に、初期のドローイングや彫刻、木版画などが展示されている。

展覧会情報Mataré+Beuys+Immendorf

Begegnung der Werke von Lehrer und Schüler

住所:Burgpl. 1, 40213

会期:開催中~6月20日(日)

www.kunstakademie-duesseldorf.de

ボイスと学生たちの行きつけカフェ

❺ オーメ・ユップ Ohme Jupp

Ratinger Str. 19, 40213

アカデミーからすぐ近くのラーティンガー通りには、アート散歩にもってこいのレストランやカフェが点在している。オーメ・ユップは、ボイスが1967年まで学生と一緒に午前と午後に1時間ずつコーヒー休憩に訪れていた場所。しかしある日、ボイスが店内でもフェルト帽を被ったままでいることに客の一人が怒った。店主がそのことをボイスに伝えると、ボイスたちは同店を去り、1年ほど来なくなったという(その後、また訪れるようになった)。オーメ・ユップでの一件の後、ボイスたちは新しいコーヒー休憩所として、ここからすぐ近くに位置するレストラン「Zur Uel」に通った。

アート界の時代の寵児2人を出会わせた

❻ ハンス・マイヤーギャラリー

Mutter-Ey-Str. 3, 40213(旧アルフレッド・シュメラギャラリー)

創業50年以上のハンス・マイヤーギャラリーは、戦後の欧州と米国のアートが行き交った美術史上も重要な場所であり、個展のため来独中だったアンディー・ウォーホルとボイスを引き合わせたことでも有名。これをきっかけに、2人の交流はその後も続いた。1971年からグラッベ広場にあったハンス・マイヤーギャラリーは、2020年9月に移転。引っ越し先は、これまたボイスと関わりが深いデュッセルドルフの伝説的な画廊、アルフレッド・シュメラギャラリーの跡地だ。ボイス生誕100年に際し、同ギャラリーでは、ウォーホルとボイスが出会った当時の展覧会に関するビデオや写真、プレス資料などが展示される。

展覧会情報12.05.1921 – 12.05.2021

会期:5月12日(水)~16日(日)

www.galeriehansmayer.de

KASSEL ボイスとアート散歩 in カッセル

ドクメンタが作ったボイスのキャリア

ボイスの名を一躍世に知らしめたのは、ヘッセン州カッセルで5年に1度開催されている国際芸術祭「ドクメンタ」と言っても過言ではない。ドクメンタは世界最大規模の現代美術展であり、最新の現代アートの動向を知る上で「ヴェネツィア・ビエンナーレ」と並んで重要とされている。もとは第二次世界大戦の被害を大きく受けたカッセルの復興、そしてナチスによって排斥された前衛芸術の名誉回復を目的に始められた。

こうした背景もあり、ドクメンタで展示される作品は、社会に挑戦するような鋭いテーマ性のものが多い。賛否両論あるにせよ非常に話題性が高く、アート界への影響力も大きいのだ。ボイスは1964年以来、7回(うち2回は没後)にわたって参加。ドクメンタ5での「直接民主主義組織のための100日間情報センター」、ドクメンタ6での「作業場のミツバチポンプ」、ドクメンタ7での「7000本の樫の木」などは、ボイスの代名詞ともいえる大規模なプロジェクトだ。ボイスは5年がかりの「7000本の樫の木」プロジェクトの途中で死去し、彼の息子のヴェンツェル・ボイスがドクメンタ8の期間中である1987年6月12日に7000本目の木を植えた。

TOKIO ボイスとアート散歩 in 東京

ボイスが過ごした日本での8日間

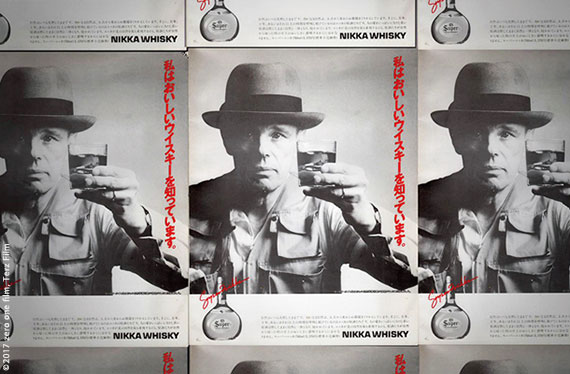

ボイスは1984年に8日間だけ日本に滞在した。西武美術館での展覧会をはじめ、短い期間で展覧会やパフォーマンス、レクチャー、学生との対話集会などを展開。当時日本でも熱狂的な人気を誇っていたボイスは、ニッカウヰスキーのテレビコマーシャルにも出演し、その出演料は「7000本の樫の木」プロジェクトの資金に充てられた。

東京藝術大学の体育館で開かれた対話集会では、ボイスは同大学の学生を中心とした観客1000人あまりと3時間にわたって議論。この対話集会の実行委員会には、アーティストの宮島達夫やキュレーターの長谷川裕子など、今日の日本の現代アート界を率いるそうそうたるメンバーが集っていた。一方で、ここでの議論は必ずしもボイスと学生の間で噛み合っていなかったという。学生たちは、ボイスの芸術概念である「社会彫刻」をよく理解しているとはいえず、あるいは「有名アーティストを言い負かしてやろう」という気負いに満ちた質問も少なくなかったのだ。ボイスはそのことに落胆といら立ちを隠すことなく、「学生たちは古い芸術にとらわれている」と挑発。黒板にダイアグラムなどを描きながら、粘り強く「社会彫刻」の核心に触れさせようとした。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

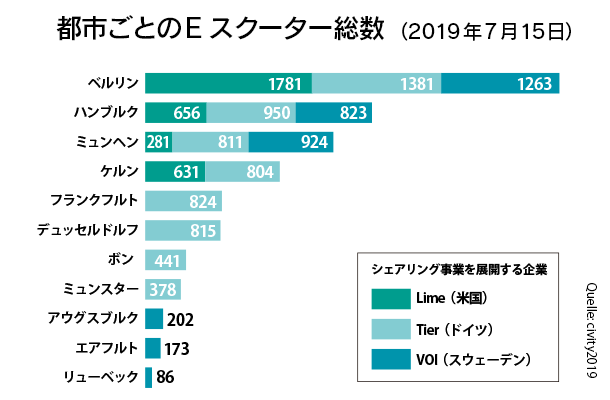

3企業とも人口が密集する都市を中心に展開。

3企業とも人口が密集する都市を中心に展開。

全国各地にあるNABUの自然保護センターには観測塔が設置されている

全国各地にあるNABUの自然保護センターには観測塔が設置されている ヨーロッパコマドリの選挙ポスター

ヨーロッパコマドリの選挙ポスター

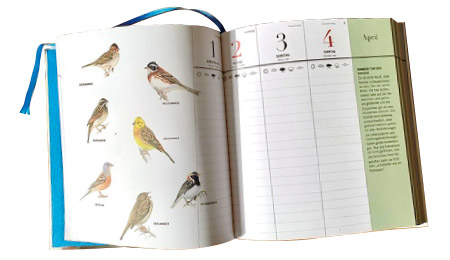

キーツマンさんのフィールドノート(写真:ご本人提供)

キーツマンさんのフィールドノート(写真:ご本人提供)

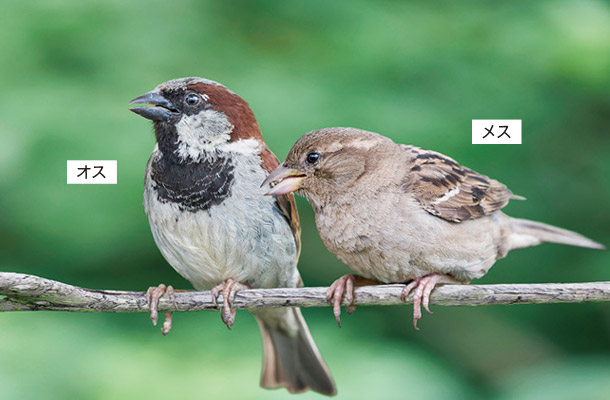

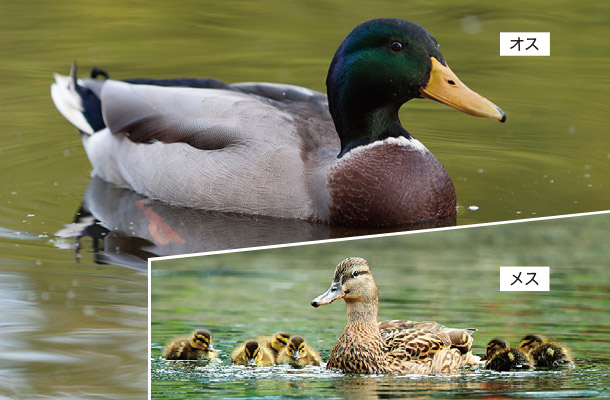

守屋さんのイチオシ野鳥

守屋さんのイチオシ野鳥

キーツマンさんのイチオシ野鳥

キーツマンさんのイチオシ野鳥

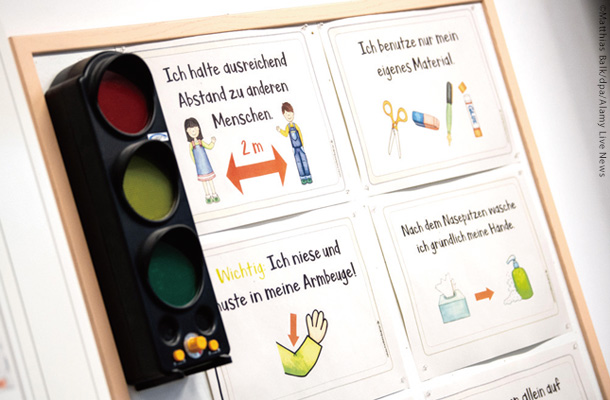

感染予防のため、小学校ではイラストや信号を使って注意喚起

感染予防のため、小学校ではイラストや信号を使って注意喚起

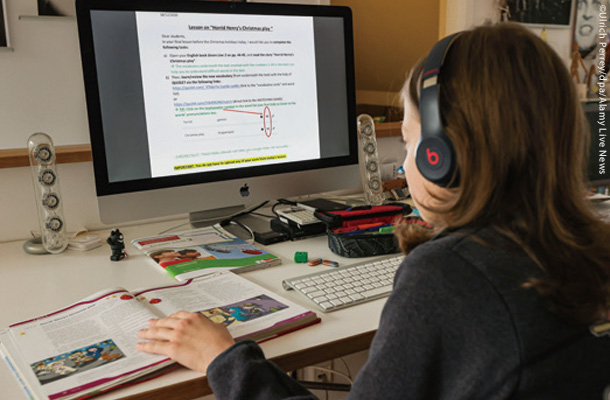

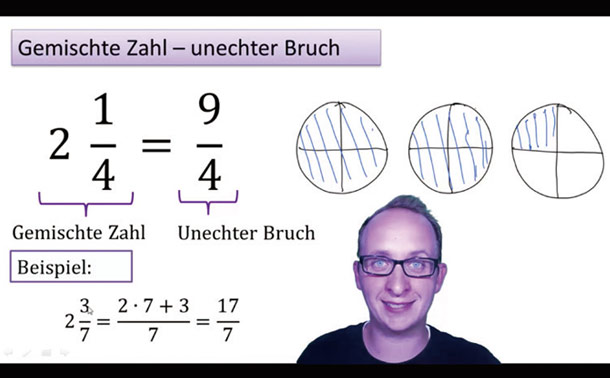

ビデオミーティングに参加する生徒たち

ビデオミーティングに参加する生徒たち 各自専用の棚が設置されているオフィスのような教室

各自専用の棚が設置されているオフィスのような教室 私生活では3人のシュミットさんは動画でシュヴァーベン地方のアクセントで話す

私生活では3人のシュミットさんは動画でシュヴァーベン地方のアクセントで話す シュミットさんは動画でシュヴァーベン地方のアクセントで話す

シュミットさんは動画でシュヴァーベン地方のアクセントで話す コアメンバーはボンやベルリンの学生たち

コアメンバーはボンやベルリンの学生たち 親しみやすいデザインのウェブサイト

親しみやすいデザインのウェブサイト

本名はホルスト・エッカート。1931年3月11日、ドイツ領ヒンデンブルク(現在はポーランドのザブジェ)に生まれる。1960年に初めての絵本を出版してから今日まで、イラストレーター、絵本作家、小説家として精力的に活動。これまでに大人向け・子ども向けを含めて320作品以上を発表し、40以上の言語に翻訳されている。妻のイネスと共にカナリア諸島のテネリフェ島に在住。

本名はホルスト・エッカート。1931年3月11日、ドイツ領ヒンデンブルク(現在はポーランドのザブジェ)に生まれる。1960年に初めての絵本を出版してから今日まで、イラストレーター、絵本作家、小説家として精力的に活動。これまでに大人向け・子ども向けを含めて320作品以上を発表し、40以上の言語に翻訳されている。妻のイネスと共にカナリア諸島のテネリフェ島に在住。 生誕90周年を記念して、作品集の出版や展覧会などのイベントが盛りだくさん。詳しくは

生誕90周年を記念して、作品集の出版や展覧会などのイベントが盛りだくさん。詳しくは  1歳ごろのヤーノシュ

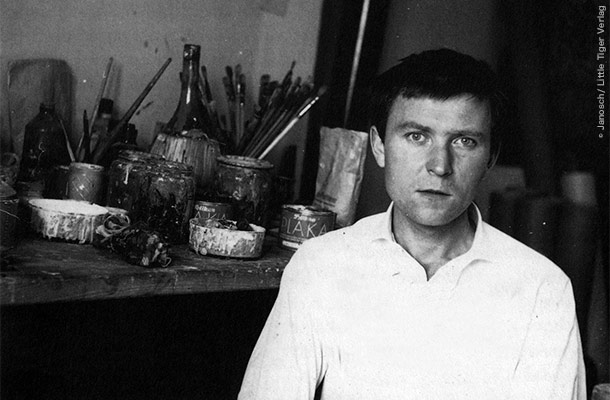

1歳ごろのヤーノシュ 24歳ごろのヤーノシュ

24歳ごろのヤーノシュ 『パナマってすてきだな』(1978)以降、ヤ―ノシュ作品の代名詞的存在であるクマとトラ

『パナマってすてきだな』(1978)以降、ヤ―ノシュ作品の代名詞的存在であるクマとトラ 作家として成功を収めたヤーノシュは1980年にドイツを離れ、長年のパートナーであるイネスと共にスペイン領カナリア諸島にあるテネリフェ島の小さな家に引っ越す。フリーランスの作家として活動を続けるなか、大人向けの自伝的小説である『Polski Bluse』(1991)や『Gastmahl auf Gomera』(1999)なども執筆。作品を通して自分の幼少期と向き合い、友情や家族関係、人生の意味を探求した。また、彼の故郷ザブジェに孤児院を設立するほか、環境保護やアフリカの医療支援、動物福祉のための活動に収益の一部を寄付するなど、社会支援も積極的に行った。

作家として成功を収めたヤーノシュは1980年にドイツを離れ、長年のパートナーであるイネスと共にスペイン領カナリア諸島にあるテネリフェ島の小さな家に引っ越す。フリーランスの作家として活動を続けるなか、大人向けの自伝的小説である『Polski Bluse』(1991)や『Gastmahl auf Gomera』(1999)なども執筆。作品を通して自分の幼少期と向き合い、友情や家族関係、人生の意味を探求した。また、彼の故郷ザブジェに孤児院を設立するほか、環境保護やアフリカの医療支援、動物福祉のための活動に収益の一部を寄付するなど、社会支援も積極的に行った。

最初のころは特に先生たちがITに対応できていない印象でした。スマートフォンで撮影した授業プリントが送られてきたり、保護者に丸投げの授業予定表が届くことも。(Bさん)

小学3年生の授業では、朝9~10時まで、分からないところを先生にチャットで質問できる時間が設けられていましたが、チャット上で子どもたちのおしゃべりが始まってしまい、うまく機能していませんでした。(Eさん)

まずは、誰もが安定したネット環境で学習できるように、環境を整備してもらいたいです。ただし、ネット環境が充実しても学習以外の誘惑も多いので、自己管理能力の育成も大切。(Dさん)