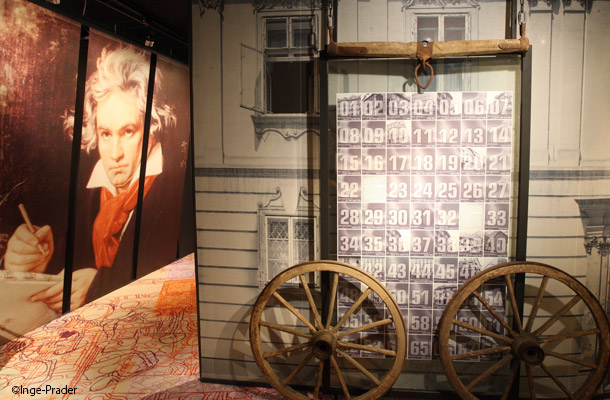

ベートーヴェン生誕250周年記念

私たちが知らない

ベートーヴェンの素顔

2020年はベートーヴェンが誕生して250周年という記念年。ドイツのみならず世界中でこのベートーヴェンイヤーをお祝いしようと、すでに昨年から各地でコンサートやイベントが開催されている。この貴重な節目に、より多くの読者の方にベートーヴェンの魅力をお伝えすべく、ベートーヴェンの素顔に迫った。ベートーヴェンが作曲した9つの交響曲にちなみ、9つの逸話をご紹介するほか、影響を受けた人々の言葉を取り上げながら、ベートーヴェンがいかに神格化されてきたかを探る。(Text:編集部)

ベートーヴェン神話を

つくった人々

生誕から250年経つ今なお、多大な影響力をもつベートーヴェン。難聴という絶望の淵から這い上がり、数々の名曲を生み出した「楽聖」の物語は、なぜこれほど世界中に浸透したのだろうか? ベートーヴェンを愛し、恐れ、利用し、そして翻弄された人々の言葉から、ベートーヴェン神話形成の歴史をたどる。

illustrations ©Sayuri Nakamura

ある日のベートーヴェンは、私に第1楽章の楽想を説明してみせた。「運命はこのように扉を叩くのだ」

音楽家・ベートーヴェンの秘書

Anton Felix Schindler

アントン・フェリックス・シンドラー

(1795-1864)

ベートーヴェンの秘書シンドラーが書き残したこのエピソードがもとになり、交響曲第5番は「運命」の俗称で呼ばれるようになった。しかし後に、シンドラーがベートーヴェンの会話帳の改ざんなどに手を染めていたことが発覚。今やすっかり悪者扱いのシンドラーだが、その捏造行為の根底には「ベートーヴェンを社会に向けてどうプロデュースすべきか」という使命感があったのかもしれない。

出典:Anton Schindler『Biographie von Ludwig van Beethoven』(Aschendorff)

交響曲の作曲なんかできやしない!いつも背後から巨人(ベートーヴェン)が行進してくる音を聴きながら、そんな勇気が持てるものか。

音楽家

Johannes Brahms

ヨハネス・ブラームス

(1833-1897)

ベートーヴェンの死後、「ベートーヴェンの交響曲を受け継ぐ作品」の登場が期待されていた。しかし当時の作曲家らはこの困難に直面し、ブラームスも友人に宛てた手紙でこのような弱音を吐露。最初の交響曲の着想から完成までに、なんと21年の歳月を要した。そうして完成した交響曲第1番は、指揮者のハンス・フォン・ビューロー(1830-1894)に「ベートーヴェンの交響曲第10番」と評された。

出典:Max Kalbeck『Johannes Brahms』(Severus Verlag)

ドイツ精神が人類を深い屈辱から解放するということが、今こそベートーヴェンの音楽によって証明されるだろう。彼(の音楽)は、すべての人類にとって最も純粋な言葉で我々に語りかける。

音楽家・思想家

Richard Wagner

リヒャルト・ワーグナー

(1813-1883)

音楽家としてだけでなく、ベートーヴェン研究も盛んに行ったワーグナーは、ベートーヴェンの生誕100周年行事(1870年)に際して論文を発表した。この論文では、普仏戦争(1870-1871)でのプロイセンの勝利はドイツ精神の勝利であり、そしてベートーヴェンの勝利である、と論を展開。ドイツ音楽とナショナリズムを結び付けたこの思想は、後にナチスによって利用されることになる。

出典:Richard Wagner「Beethoven」

彼は、悩み戦っている人々の最大最善の友である。世の悲惨によって我々の心が悲しめられているときに、ベートーヴェンは我々の傍へ来る。

作家・平和主義者

Romain Rolland

ロマン・ロラン

(1866-1944)

ノーベル文学賞作家のロマン・ロランは、ベートーヴェンの音楽を人生の支えとしていた。彼の著書『ベートーヴェンの生涯』では、ベートーヴェンが「魂の救済者」として描かれ、ロランの理想主義的ヒューマニズムが強く投影されている。第一次世界大戦前の混沌とした欧州で反響を呼ぶが、ドイツの音楽家を賛辞したため、当時ドイツと対立していた母国フランスでは非難を受けることに。

出典:ロマン・ロラン(片山敏彦訳)『ベートーヴェンの生涯』(岩波文庫)

「交響曲第9番」とは、まるで死の境界線だ。そこを越えようとする者は、必ず死を迎える。第9番を作曲した人々は、彼岸に近づき過ぎたのだ。

音楽家

Arnold Schönberg

アルノルト・シェーンベルク

(1874-1951)

「交響曲第9番を作曲すると死ぬ」というジンクスをご存じだろうか? ベートーヴェンが第10番の作曲途中で死去したことに端を発する。作曲家のマーラーはこの「第九の呪い」を恐れ、9作目にはあえて番号を付けず「大地の歌」としたとされるが、次に作曲した第9番の完成翌年に亡くなった。マーラーの友人で作曲家のシェーンベルクは、マーラーとの思い出を回想してこう記している。

出典:Hans-Jürgen Schaal「Der Mythos der Neunten:Wie Schillers

Verse eine Gattung veränderten」

ベートーヴェンはきわめて孤独な人間であった。しかしながら、まさに彼の作品が共同体形成の最大の力を宿している。

指揮者・作曲家

Wilhelm Furtwängler

ヴィルヘルム・フルトヴェングラ

(1886-1954)

20世紀最高の指揮者の1人とされるフルトヴェングラーは、ナチス支配下でベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者を務めた。ナチス政府はプロパガンダとして、ベートーヴェンの音楽とフルトヴェングラーの知名度を巧みに利用。ナチスを嫌い、ドイツ音楽界を守るために自らドイツに残ったフルトヴェングラーだったが、戦後はナチスへの協力を疑われて演奏禁止処分を受けたことも。

出典:中川右介『第九:ベートーヴェン最大の交響曲の神話』(幻冬舎新書)

交響曲第9番の賛歌をヨーロッパの国歌として提案したいのですが、(中略)慎重な判断が必要と考えています。この件に関しまして、ご意見をいただければ幸いです。

政治活動家・国際汎ヨーロッパ連合主催者

Richard Nikolaus Eijiro Coudenhove-Kalergi

リヒャルト・N. "栄次郎" クーデンホーフ=カレルギー伯爵

(1894-1972)

オーストリア人の父と日本人の母の間に生まれたカレルギーは、戦後の欧州連合(EU)設立に大きく貢献した人物。彼は、1949年に設立された欧州評議会に手紙(1955年)で、将来のEU国歌としてベートーヴェンの交響曲第9番の「歓喜の歌」を提案した。今日では「欧州の歌」としてEUの公式行事等で演奏されているが、昨年7月の欧州議会では英ブレグジット党員が演奏時に背を向けたことが話題に。

出典: Richard Coudenhove-Kalergi「UNION PANEUROPÉENNE」(Council of Europe)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

マチュア部門大賞

マチュア部門大賞

「もちつもたれつ」 武川 麻美さん Takegawa Asami

「もちつもたれつ」 武川 麻美さん Takegawa Asami 「Zauberei(マジシャン)」 増山 薫子さん Masuyama Kuniko

「Zauberei(マジシャン)」 増山 薫子さん Masuyama Kuniko 「パーフェクトチーム」 ウィーランド 由紀絵さん Wieland Yukie

「パーフェクトチーム」 ウィーランド 由紀絵さん Wieland Yukie 「Lion smile」 石原 博史さん Ishihara Hirofumi

「Lion smile」 石原 博史さん Ishihara Hirofumi 「明日はきっと、」 田中 真緒さん Mao Tanakai

「明日はきっと、」 田中 真緒さん Mao Tanakai インターナショナルカップにて、代表チームの子どもたち

インターナショナルカップにて、代表チームの子どもたち 代表チームの選手が住むフランクフルト、デュッセルドルフ、ミュンヘンのほか、

代表チームの選手が住むフランクフルト、デュッセルドルフ、ミュンヘンのほか、 準優勝カップを手にして喜ぶ選手たち

準優勝カップを手にして喜ぶ選手たち

審査員コメント

表現方法が優れています。男の子の背景は、どこなのか分からないくらいぼかしているにもかかわらず、サングラスにはっきりビーチの景色が映り込んでいますね。大人のサングラスとゴム付きの帽子のギャップにもクスリとさせられます。映画「ボヘミアン・ラプソディ」にも、こんなサングラスの映り込みが印象的なシーンがありました。