踊りと演劇の垣根を超えた表現者 ピナ・バウシュ PINA BAUSCH

コンテンポラリーダンサー、振付師として世界を舞台に活躍し、ダンスの国際的な発展に貢献したピナ・バウシュ。踊りと演劇を融合させた「タンツテアター」というモデルを成熟させた彼女は、2009年に68歳という若さでこの世を去った。没後10年の節目を迎えた2019年、ドイツが生んだ稀代のアーティストの功績にスポットを当てる。(Text:編集部)

参考資料:

ウェブサイト Tanztheater Wuppertal Pina Bausch、公益財団法人 稲盛財団、京都賞

書籍『ピナ・バウシュ−タンツテアターとともに』、『ドイツ文化を担った女性たち−その活躍の軌跡』、『月刊百科(1996年)』

映画『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』、『ピナ・バウシュ 夢の教室』

1940年ドイツ西部の街、ゾーリンゲンで生まれたフィリッピーネ・バウシュ(Philippine Bausch)。「ピナ」の愛称で親しまれていた彼女は、幼い頃からよく両親が営むカフェレストランで人々が行き交う姿や談笑する表情を観察していたという。その経験によって培われた観察力は、のちに彼女が踊り手として唯一出演する作品「カフェ・ミュラー」の創作に大きな影響を与えている。

独米の巨匠に師事し、

刺激を受けた10代

6歳から正式にバレエを習い始めたピナ・バウシュは、14歳になるとエッセンの現フォルクヴァング芸術大学(Folkwang Universität der Künste)で、振付師のクルト・ヨース* に師事。18歳になり学校を首席で卒業すると、ドイツ学術交流会(DAAD)からのサポートを受けて、ニューヨークにある名門ジュリアード音楽院(The Juilliard School)に特別学生として渡米した。

そこでは、「心理表現の振付師」と呼ばれる英国出身のアントニー・チューダーや、モダンダンスの開拓者の1人である米国出身のマーサ・グレアムら、一流のダンサーのもとで技術と知識を吸収していく。その傍ら、講師のチューダーとともに舞台を踏む機会も与えられた。

* 1901-79。ダンサー、振付師として世界的に知られる。代表作には反戦をテーマにした「緑のテーブル」がある。

ダンサー・振付師として

頭角を現し始める

米国での生活に慣れてきた1962年、恩師であるヨースからの要請を受けてエッセンに戻る。そこで彼女はヨースの作品を踊りながら振付を手伝うようになるが、新たな試みの必要性を感じ独自の手法で振付を手掛けるようになる。1968年に初作品となる「フラグメント(Fragment)」や「時の風の中で (Im Wind der Zeit)」を創作。翌1969年には、ケルンで開催された国際振付ワークショップで「時の風の中で」が1位に輝く。

振付師として頭角を現していたピナ・バウシュの才能にいち早く目をつけたのが、ヴッパータール劇場の監督、アルノ・ヴュステンホーファーだった。そして彼女はヴュステンホーファーの推薦で、1973年33歳でヴッパータール劇場の芸術監督兼振付師に就任する。その翌年には、ヴッパータール・タンツテアター(ヴッパータール舞踏団)に改名し、新たなスタートを切るのだった。

ドイツを拠点に世界へ

コンテンポラリーダンスを発信

1920年にダンサーのルドルフ・フォン・ラバンが最初に解釈した「タンツテアター」が目指すところは、バレエの慣習からの解放と表現の完全なる自由だった。その意図を汲みながら踊りと演劇の融合を試みたピナ・バウシュの作品は、古典バレエの舞台に慣れ親しんでいた観客たちからの賛否両論が巻き起こったという。それでも独自の解釈でタンツテアターという言葉を具現化した。

こうして1975年に振付を担当した「春の祭典」は、繊細な感情としなやかな身体性を表現した画期的な作品で、本作で表現したスタイルはピナ・バウシュ作品における軸となっている。

ダンサーとの

対話から生まれる創作性

「カフェ・ミュラー」と「コンタクトホーフ」が生み出された1978年になると、ピナ・バウシュはワーキングメソッドを変化させる。作品を制作するにあたり、ダンサーたちにその構想について問いかけをして、話し合う手法を試みたのだ。国籍や文化、表現方法など、異なる背景を持つダンサーたちの言葉や考え方からテーマの根源的なものを抽出して構成していく方法だ。

さらに、あらゆる国や都市の人々と共同制作することにも積極的だった。ローマのアルジェンティーナ劇場との共作「ヴィクトール(Viktor)」(1986年)を皮切りに、ブラジル、埼玉、香港、イスタンブールなど、まったく異なる音楽や慣習に接してその異文化体験を基に共同制作を始めた。その一部には以下のような作品がある。

-

炎のマズルカ(Masurca Fogo)1998年

リスボン国際博覧会、リスボンのゲーテ・インスティトゥートとの共同制作 - アグア(Água)2001年

サンパウロのゲーテ・インスティトゥート、エミリオ・カリルとの共同制作 - ネフェス(呼吸/Nefés)2003年

イスタンブール国際演劇祭、イスタンブール文化・芸術財団との共同制作 - 天地(TEN CHI)2004年

埼玉県芸術文化振興財団、日本文化財団との共同制作 - バンブー・ブルース(Bamboo Blues)2007年

インドのゲーテ・インスティトゥートとの共同制作 - 石の上のコケのように("...como el musguito en la piedra, ay si, si, si..." (Wie das Moos auf dem Stein))2009年

チリのサンティアゴ市立劇場の国際演劇祭、チリのゲーテ・インスティトゥートとの共同制作

1998年には、ヴッパータール・タンツテアターの25周年を記念した回顧上演を果たすとともに、世界31カ国から400人以上のダンサーを迎えて舞踏芸術祭を開催するなど、インターナショナルな交流を図った。

また、1978年の作品「コンタクトホーフ」では、ダンス経験のない踊り手たち(詳細はP13作品紹介を参照)による公演を完成させ、コンテンポラリーダンスの表現の多様性、可能性を世界に知らしめた。

ピナ・バウシュの世界観は

次世代へと引き継がれる

表現手法の柔軟さと創作性を体現してきたピナ・バウシュは、2009年6月30日、68歳の若さで死去した。彼女がダンスと演劇の垣根を超えて、常にスタイルを刷新し続けたヴッパータール・タンツテアターには、現在約15カ国のダンサーが所属している。ピナ・バウシュがこの世を去った後にも、同舞踏団は彼女の遺志を引き継ぎながら精力的に公演を行なっている。

ピナ・バウシュが手掛けた主な作品

春の祭典

春の祭典

Das Frühlingsopfer

音楽:イーゴリ・ストラヴィンスキー 上演時間:35分

初演:1975年12月3日 オペラハウス・ヴッパータール

ピナ・バウシュ作品で最も多く上演されているプログラムで、彼女の名を世界に知らしめた代表作。1913年に作曲家のイーゴリ・ストラヴィンスキーがロシア・バレエ団のために作った音楽をピナ・バウシュの振付で演出。犠牲をテーマに生贄にされる女性の観点から物語が描かれている。

コンタクトホーフ

コンタクトホーフ

Kontakthof

音楽:アントーン・カラス、 チャールズ・チャップリン、フアン・リョッサス、ジャン・シベリウス 上演時間:2時間50分

初演:1978年12月9日 オペラハウス・ヴッパータール

「カフェ・ミュラー」と同時期に制作された作品。カラフルなドレスを身にまとった女性とスーツ姿の男性が、迫力あるダンスで見る者を魅了する。ピナ・バウシュはこの作品でダンス経験がない65歳以上の踊り手と、14歳から17歳のダンサーが出演する舞台を監督・上演している。

カフェ・ミュラー

カフェ・ミュラー

Café Müller

音楽:ヘンリー・パーセル 上演時間:40分

初演:1978年5月20日 オペラハウス・ヴッパータール

ピナ・バウシュがダンサーとして舞台に立つ唯一の作品。映画『トーク・トゥ・ハー』の冒頭では、ピナ・バウシュ本人が踊っている。 劇中に流れるヘンリー・パーセルの「アリア」が印象的な本作の演出には、彼女が幼い頃に両親が営んでいたカフェレストランから受けた影響が感じられる。

天地

天地

TEN CHI

音楽:森山良子、Underkarl、Tudôsok、Plastikmanほか 上演時間:2時間50分

初演:2004年5月8日 ヴッパータール劇場

ピナ・バウシュが日本の埼玉県芸術文化財団、日本文化財団と共同制作した作品。日本文化を象徴する「サムライ」、「スシ」、「ゲイシャ」など、さまざまな日本語が舞台上で飛び交う。桜に見立てた紙吹雪が舞い散るステージは幻想的で、ピナ・バウシュが感じた日本の姿が伺える。

フルムーン

フルムーン

Vollmond

音楽:アモン・トビン、ルネ・オーブリー、キャット・パワー、三宅純ほか

上演時間:2時間20分

初演:2006年5月11日 ヴッパータール劇場

アップテンポな楽曲に合わせて躍動感あふれるダンスを披露する本作。踊りもさることながら、長年ピナ・バウシュと親交を深めてきたアートディレクターのペーター・パプストによる圧巻の舞台美術も見どころだ。2020年6月26〜28日にはヴッパータールで上演を予定している。

そのほかの作品

七つの大罪 Die sieben Todsünden (1976年)

カーネーション Nelken (1982年)

ヴィクトール Viktor (1986年)

パレルモ、パレルモ Palermo Palermo (1989年)

過去と現在と未来の子どもたちのために

Für die Kinder von gestern, heute und morgen (2002年) など

下記のヴッパータール・タンツテアターの公式サイトから作品の動画が見られます。 http://www.pina-bausch.de/de/medien/videos/

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH ピナ・バウシュが芸術監督・振付師を務めた 「ヴッパータール・タンツテアター」

ヴッパータール・タンツテアターの公演が行われる「オペラハウス・ヴッパータール」の外観

ヴッパータール・タンツテアターの公演が行われる「オペラハウス・ヴッパータール」の外観

デュッセルドルフからほど近いドイツ西部の工業都市、ヴッパータールを拠点に活動する「ヴッパータール・タンツテアター」。1973年にピナ・バウシュが芸術監督兼振付師に就任したのち、実験的ダンスの手法を取り入れながら、さまざまな作品を上演してきた。2011年に公開されたドキュメンタリー映画『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』には、同劇場のメインダンサーたちが出演した。ピナ・バウシュ没後10年となる29019年は、欧州をはじめ北米やアジアでも公演を行う予定となっている。

ヴッパータール・タンツテアター公演情報

ピナ・バウシュが手掛けた作品の公演予定

(会場:オペラハウス・ヴッパータール)

- 2019年10月3〜6日

「石の上のコケのように」 "...como el musguito en la piedra, ay si, si, si..." (Wie das Moos auf dem Stein) - 2019年11月16、17、19、20、22〜24日

「緑の大地」Wiesenland - 2020年1月24〜26日、28、29、31日

「青ひげ:『青ひげ公の城』を聴きながら」 Blaubart. Beim Anhören einer Tonbandaufnahme von Béla Bartóks Oper „Herzog Blaubarts Burg“ - 2020年3月7、8、10、13〜15日

「七つの大罪」Die sieben Todsünden

※スケジュールやチケット購入については、公式サイトよりご確認ください。

www.pina-bausch.de

ピナ・バウシュ財団主催のプログラム

ピナ・バウシュの芸術的遺産を保存し、未来へと受け継ぐために2009年、ヴッパータールに設立されたピナ・バウシュ財団。2019年に10周年を迎えた同財団では、2019年から2020年にかけて彼女の作品を再発見するためのイベント、プログラムの開催を予定している。下記に一部のプログラムを紹介していこう。

- 2019年10月26日

「パレルモ、パレルモ」映像上映会 - 2019年12月5、8、10、12、15日

ゼンパー・オーパー(ドレスデン) バレエ・プログラム「タウリス島のイフィゲーニエ」 - 2020年1月1日

ピナ・バウシュ親睦会「MEET THE FELLOWS! 2020」

※イベントやプログラムの詳細は、公式サイトよりご確認ください。

www.pinabausch.org/en/home

3つの小さなエピソード ピナ・バウシュと生き、その未来を担う人々

現代ダンスの分野のみならず多くの人々に影響を与え、今もなお世界にその名をとどろかせているピナ・バウシュ。ここでは、彼女の同志、友人、そして担い手の3人を紹介しよう。

ダンサー

ダンサー

ルッツ・フェルスター

Lutz Förster

1956年ゾーリンゲン生まれ。75年からヴッパータール・タンツテアターで踊り始め、78年にメンバーとなった。2013~2016年に同舞踏団の芸術監督を務め、フォルクヴァング芸術大学で教授としても活躍した。

日曜にピナに呼び出されて……

学生時代にピナに見初められ、34年間ともに働いたルッツ・フェルスターさん。「ピナと私は誠実と大きな信頼、そして愛とも呼べるもので結ばれた仲」だったと語っている。彼が稽古場のすぐ後ろに住んでいた頃、日曜にもかかわらず「ちょっと来てくれない?」と、ピナから電話があったという。稽古場に行くと、「この動きなんだけれど、この椅子の上でできるかしら?」と彼女に質問され、実際にその動きを試しながら議論したそう。ピナがいかに仕事に夢中だったかが、よく分かるエピソードだ。

参考:Der Tagesspiegel「Interview mit Lutz Förster „Pina hat 24 Stunden gearbeitet“」

映画監督

映画監督

ヴィム・ヴェンダース

Wim Wenders

1945年デュッセルドルフ生まれ。戦後の新しいドイツ映画の先駆者として、1970年代から国際的にその名が知られるようになる。代表作に映画『パリ、テキサス』、『ベルリン・天使の詩』など。

20年かけて完成させた2人の作品

1980年代に初めてピナの作品を鑑賞したヴィム・ヴェンダ―スさんは、人生を変えるほどの衝撃を受け、一晩中泣いたという。その後ピナと会い、一緒に映画を作ることを約束する。友人関係は続いたが、彼女の作品の臨場感や感動をどう伝えたらいいか答えが見つからぬまま20年が経過。そうしてやっと出た答えが3D撮影だった。すぐにピナと製作に取り掛かったが、彼女は撮影前に他界。一度は製作をあきらめたヴェンダ―スさんだったが、彼女のために映画『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』を完成させた。

参考:Collider「Director Wim Wenders PINA Interview」

振付師

振付師

サシャ・ヴァルツ Sasha Waltz

1963年カールスルーエ生まれ。「ポスト・ピナ・バウシュ」と呼ばれ、コンテンポラリーダンスの世界で最も影響力がある振付師の1人。「サシャ・ヴァルツ&ゲスツ」を主宰し、オペラ演出なども手掛けている。

日本のオペラも手掛けた次世代のピナ

細川俊夫さんのオペラ「松風」の演出と振付は、サシャ・ヴァルツさんが担当。日本の伝統芸能や美意識について学び、能や書道からヒントを得て動きを考えたという。また声だけでなく肉体でも表現することは自身のオペラ演出の特徴でもある。ベルリン在住のアーティストの塩田千春さんの作品も融合させた舞台は、2011年にベルギーで初演され反響を呼んだ。また2013年に「春の祭典」をサシャ・ヴァルツ版で発表。賛否両論がありながらも、2019年はベルリン国立バレエの芸術監督に就任し、さらなる活躍が期待される。

参考:新国立劇場「オペラ『松風』演出・振付 サシャ・ヴァルツ インタビュー」

初心者からコアなファンまで楽しめる

コンテンポラリーダンスの祭典

現在進行形のコンテンポラリーダンスを見たい、知りたい、体験したい!そんな方に、8月に開催されるダンスの祭典をご紹介しよう。さまざまなダンサーや振付師が集まるイベントで、お気に入りのパフォーマーを見つけてみては?

ドイツ最大の国際ダンスフェス

タンツ・イン・アウグスト

Tanz im August

日本人振付師の関かおりさんが主宰する関かおりPUNCTUMUNの作品「WO CO」

日本人振付師の関かおりさんが主宰する関かおりPUNCTUMUNの作品「WO CO」

期間:2019年8月9日(金)~31日(土)

会場:HAU ほか(ベルリン)

ウェブサイト:www.tanzimaugust.de

毎年8月にベルリンで開催される、コンテンポラリーダンスの国際フェスティバル。主催は、ベルリンのダンスや劇場、パフォーマンスシーンを発信するHAU(Hebbel am Ufer)だ。新人から国際的に知られるダンサーまで世界中から参加があるほか、ワールドプレミアやドイツ初演など、貴重な機会が目白押しのイベント。

ダンスも見られる国際芸術祭

ルールトリエンナーレ

Ruhrtriennale

メイン会場の1つであるボーフムのJahrhunderthalleはガス発電所跡

メイン会場の1つであるボーフムのJahrhunderthalleはガス発電所跡

期間:2019年8月21日(水)~9月29日(日)

会場: Jahrhunderthalle(ボーフム)ほか多数

ウェブサイト:www.ruhrtriennale.de

工業地帯・ルール地方で毎年開催される国際芸術祭。製鉄所跡のラントシャフトパークなどの産業遺産を会場に、コンテンポラリーダンスはもちろん、音楽、演劇、インスタレーションなど、さまざまな分野の芸術が楽しめる。ディレクターは3年ごとに変わり、2018~2020年はドラマトゥルギーのステファニー・カープが担当。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

5月24日にベルリンで行われたFridays for Futureに参加する子どもたち

5月24日にベルリンで行われたFridays for Futureに参加する子どもたち

北極圏の融解で、ホッキョクグマの生息地も脅かされている

北極圏の融解で、ホッキョクグマの生息地も脅かされている

日本の家 Das Japanische Haus e.V.

日本の家 Das Japanische Haus e.V. 日本の家 Das Japanische Haus e.V.

日本の家 Das Japanische Haus e.V. オストヴァッヘ・ライプツィヒ Ostwache Leipzig

オストヴァッヘ・ライプツィヒ Ostwache Leipzig オストヴァッヘ・ライプツィヒ Ostwache Leipzig

オストヴァッヘ・ライプツィヒ Ostwache Leipzig 子ども食堂 Leipziger Kinder-Erlebnis-Restaurant

子ども食堂 Leipziger Kinder-Erlebnis-Restaurant 子ども食堂 Leipziger Kinder-Erlebnis-Restaurant

子ども食堂 Leipziger Kinder-Erlebnis-Restaurant 旧紡績工場シュピネライ Leipziger Baumwollspinnerei

旧紡績工場シュピネライ Leipziger Baumwollspinnerei 旧紡績工場シュピネライ Leipziger Baumwollspinnerei

旧紡績工場シュピネライ Leipziger Baumwollspinnerei AEG工場跡プロジェクト

AEG工場跡プロジェクト AEG工場跡プロジェクト

AEG工場跡プロジェクト プリンセスガーデン Prinzessinnengarten

プリンセスガーデン Prinzessinnengarten プリンセスガーデン Prinzessinnengarten

プリンセスガーデン Prinzessinnengarten

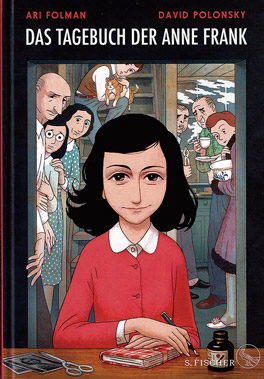

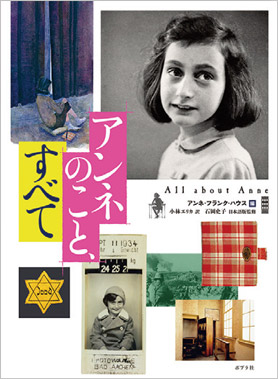

左)父:オットー・フランク(1889-1980)*1936年撮影

左)父:オットー・フランク(1889-1980)*1936年撮影 アムステルダムに来た頃のアンネ *1934年撮影

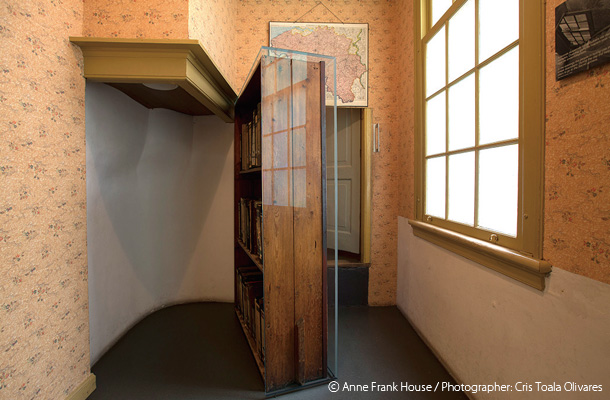

アムステルダムに来た頃のアンネ *1934年撮影 アンネたちが潜伏した離れ家へ続く隠し扉

アンネたちが潜伏した離れ家へ続く隠し扉 アンネの部屋の壁には、映画スターの写真などが貼られたまま

アンネの部屋の壁には、映画スターの写真などが貼られたまま

2015年にベルゲン=ベルゼンに建てられたアンネとマルゴーの墓石

2015年にベルゲン=ベルゼンに建てられたアンネとマルゴーの墓石