多和田葉子YOKO TAWADA 言語、非言語、文化、異文化のはざまで言葉を編む

デビュー作は、1987年にドイツで出版した詩集『Nur da wo du bist da ist nichts:あなたのいるところだけ何もない』。日本語とドイツ語が鏡写しのように入り乱れる不思議な本。ここから、作家・多和田葉子が始まり、現在までに日本語、ドイツ語、それぞれ20冊以上の著作が出版されている。今年6月、ドイツ屈指の文学賞クライスト賞授賞が報じられたばかりの多和田葉子さんに、30年にわたるドイツでの創作活動について、日本語と、ドイツ語でお話をうかがった。

(取材: Hannah Janz, Megumi Takahashi、文: Megumi Takahashi)

プロフィール

1960年、東京生まれ。早稻田大学第一文学部ロシア文学科を卒業した1982年に渡独。ドイツの書籍取次会社に勤務しながら、ハンブルク大学で修士課程修了。1987年にドイツで詩集を出版。2000年、チューリッヒ大学で博士課程修了。2006年までハンブルグ、現在はベルリン在住。日本語、ドイツ語、英語と、多言語で詩、小説、脚本などの創作活動をする作家。

主な受賞歴

1993年(日) 芥川龍之介賞『犬婿入り』

1996年(独) シャミッソー文学賞 Adelbert-von-Chamisso-Preis

2000年(日) 泉鏡花文学賞『ヒナギクのお茶の場合』

2003年(日) 谷崎潤一郎賞『容疑者の夜行列車』

2005年(独) ゲーテ・メダル Goethe-Medaille

2009年(日) 坪内逍遥大賞

2011年(日) 紫式部文学賞『尼僧とキューピッドの弓』、野間文芸賞『雪の練習生』

2013年(日) 読売文学賞、芸術選奨文部科学大臣賞『雲をつかむ話』

2016年(独) クライスト賞Kleist-Preis

ドイツ語を学ぶ者にとって、「多和田葉子」は憧れである。日本語とドイツ語を自在にあやつり、生み出される表現。しかもそのドイツ語は、ドイツ語を「Muttersprach(母語)」とする読者をうならせ、日本語は、「母語」の縛りをするりと抜けて躍動する。

日独で名だたる賞を受賞してきた多和田葉子さんは今年、ドイツの歴史ある文学賞であるクライスト賞の受賞作家に選ばれた。ベルトルト・ブレヒトや、彼女が修士論文や博士論文で取り上げたハイナー・ミュラーら、ドイツの一時代を牽引した作家たちが過去に受賞している。1996年には、非ドイツ人作家に与えられるシャミッソー文学賞を受賞しているが、それから20年。Yoko Tawadaは、ドイツ文学史に名を刻んだのだ。

「違和感」は、人間について考え直すチャンス

1982年にドイツに来てから34年間をドイツで過ごされています。初期の小説では、外国に来た一人の日本人から見た、暮らしている場所、外の世界との違和感や不安感が表現されているように感じました。ドイツでの生活が多和田さんの人生の半分以上を占めるに至る、その間に、「違和感」の所在はどのように変化し、どのように作品に投影されているのでしょうか?

「違和感」というと、ちょっとネガティブな感じを持つ人もいるかもしれないのですが、私にとって「違和感」は、最初にドイツに来たときから、すごく嬉しいものでした。新しい文化の中に暮らし始めると、当たり前に思っていたことも、当たり前ではなくなる。そして、新鮮な目でそれを見て、もう一度考え直すことができる。しかも、それが日常生活の中で、朝から晩まである。それが非常に、ものを書く人間にとってはありがたい環境。

ものを書かない人にとってもそれは良いことだと思うのですが、仕事の能率を悪くすることにもなるので、「違い」をじゃまに感じることもあると思います。日本では、何も言わなくてもすっと通じて先に進むはずのところを、つっかえてしまうのを、障害のように思ったり……。

私にとって、ふと訪れる「違和感」は、人間について考え直すチャンスであり、文化とは何か、言語とは何かということについて考えるきっかけになるので、とても嬉しいことである。そういう感覚は、最初の頃から今に至るまで変わっていません。でも初期の頃、日本語の作品で言うと、『ペルソナ』『かかとを失くして』には、非常に大きな「不安感」みたいなものがあった。ドイツに暮らす不安感。この「不安感」も、私はポジティブに捉えています。でも、確かに、2000年以降の私には、「日本から来た若い女性が、ドイツで暮らし始めた」という設定の小説はありませんね。

「不安感」と「好奇心」というのは、私の中で非常に強く結びついていて、不安があるから、それを取り除きたいというようなことは全くない。危険を感じたときに、人間の精神は100パーセント活動し始めるわけです。危険を感じていないときは、それがのろくなって、悪く言えば、腐っていく。だから、「不安」のない生活は良くないと、私は考えます。

近年の日本語の作品で、ドイツを直に取り上げているものは、例えば『尼僧とキューピッドの弓』。ドイツのニーダーザクセン州の修道院に滞在したときの経験 を活かしていて、第1部では、滞在する主人公は日本人の女性なんですが、第2部では、突然ドイツ人女性に変わってしまって、ドイツ人の女性の視線で、ドイツを描いています。これは80年代にはやっていないことです けど、それが今は、まったく自然にそういうことになってしまった(笑)。

それから、『雪の練習生』という作品ですが、これはもう日本人とかドイツ人とか、そういうことをやめてしまって、白熊の視線から世界を見る。この白熊くんも、ソ連と東ドイツとの国境、東ドイツと西ドイツの国境を自由に-いや、自由でもなかったんですけど-超えていく。

国境を越え、言葉の壁を越え、人間と動物の壁をも突き抜ける多和田葉子さんの世界。その多面性に触れるべく、今回のインタビューは、日本人編集者が日本語で、ドイツ人編集者がドイツ語で、それぞれに質問を投げかけた。ドイツ語での、「30年間、異国に対する好奇心を維持するためにどんなことをしているのか?」との質問には、「それについては、まったく苦労していません……全ての文化、全ての人間が私に『Fremd(未知のもの)』」と話している。ロシア文学を学んだ後、20代前半の多和田葉子さんは、もの書きになるために積極的に異国での暮らしを選んだ。「不安感」を求めて。

演劇は、 パブリックな空間を占める文学

近年、『ペルソナ』など、初期の作品が日本の劇団によって舞台化されていますね。もしかしたら、その不安感や変化の渦中にいるという自覚に、今の時代の日本の読者が共感し、再度掘り起こそうとしているのではないでしょうか?

そうですね。私が不安感を感じていた80年代、日本 の人は全然、不安感を感じていなかったんですよ。もう、バブル崩壊前の「日本はこれで正しい!」「日本はよくやった!」という雰囲気が満ちていた時代ですね。わたしが一人、ドイツで不安感を感じていた(笑)。

でも、日本ではバブルが崩壊し経済危機、だけだったらまだいいんですけど、さらに福島の原発事故があり、それ以降、ガラっと変わったと思います。意識が。実は(日本は)、守られた平和な島ではない。大変な世界の危機の一部にあるという意識が出てきた。それで、特に若い世代が、また私の作品を読み直してくれているんじゃないかと思います。演劇のプロジェクトも、若い人たちの活動。非常に嬉しく思っています。

演劇というのは、文学と少し違って、その場に来てくれたお客さんたちと「共有する」もの。そして、劇を観た後にディスカッションが行われたりする、非常に社会的な出来事なんです。集会とか、デモとかが、政治的な出来事であるというのに近い。本は一人で読むものですが、演劇はパブリックな空間を占める文学みたいな感じで、社会に対する、直接的な影響力も少しはあるかもしれません。

日本には、皆が意見を交換する開かれた場所、公共の場所がありません。全く関係のない人たちが、朗読会とかイベントに集まり、あるテーマについて話し合う。(ドイツと比べて)そういう機会が少ないのは、日本の弱点だと思うんです。それを変えようと、若い人たちがインターネットなどを使って新しいかたちで意見の表明をしようとしているのを感じます。

言語化しなければ、成り立たない社会へ

言語にしない文化というのは、日本の美徳とも結びつけて考えられてきたもの。それを変えようとしている若いパワーを感じていらっしゃる。多和田さんは、言語の壁を越えるという試みを、文学を通じてされてきました。言語の壁を越える方法は、外国語を習得し、理解するのも一つ。そして、言語化されていないことを、無視せずに積極的に言語化することもまた一つの方法だと、多和田さんの作品を読み、感じます。

そうですね。そう(言語化)せざるを得ないように、日本の社会も変わってきていると思います。つまり、60年代の日本だったら、まだまだ「話さなくても分かるはずだ」という前提のもとで、社会が動いていた。例えば、学校に来たら、靴を脱いで上履きを履く。それは、「そういうものだ」という前提があって、そこにディスカッションはないわけですよね。特に反対する人もいないし。でも、最近は、子供たちから「どうしてそうするんだ」とか「私は上履きはイヤ、靴のまま入りたい」という声が上がるそうです。そうすると、先生たちも「上履きを履き替える理由」を言語化しなきゃならない。これ、今までしたことがなかったら、とても大変な作業ですよ。文化史を勉強しないと説明できないですからね。給食もそうです。皆で同じものを残さず食べるというのは、もはや常識ではない。ドイツだったら、(宗教に配慮したメニューなど)は普通の状況ですよね。

「これが常識」と、説明しなくても皆が分かる。そういうことは、もうなくなってしまった。すべてを言語化しなければ、社会が成り立たなくなってきている。言語で表現する必要に迫られたとき、参考になるものの一つが、文学ではないかと思っています。

世代間で、「常識」「当たり前」に違いがあり、言語化されていない認識のギャップが壁となり世代と世代を隔てている。若者と年寄りのギャップは、いつの時代も語られることだが、時間軸でも、距離軸でも、劇的に変化し続けるグローバル社会において、個人が言語と非言語を駆使して、世界とつながる技術を習得する必要に迫られている。

発展と後退が表裏一体の激流に世界がのまれているような激動の時代に、多和田葉子さんの小説世界は、甘く、苦い。2014年に出版された小説『献灯使』が描いた近未来では、日本は鎖国状態、老人は健康で長寿、若者は身体が弱く短命、冗談と笑い飛ばしたいのに、泣けてくる。

……Aber genau das ist gut, das ist ein Schock und bringt neuen Wind

それで良い。ショックでしょう。それが新しい風を運んで来るんです

「多和田葉子」にしかできない表現で、言葉を生む「語母(Sprachmutter)」として、きっとこれからも読者に「違和感」と「不安感」という心のカンフル剤を与えてくれるだろう。

作品紹介

Überseezungen: Literarische Essays

翻訳

「翻訳」についてのエッセイ。「翻訳 Übersetzungen」「海外Übersee」「舌平目eezunge」などの言葉が組み合わさったタイトル。

Diagonal

Yoko Tawada,

Aki Takase

ダイアグナル

これまでに各国で700回以上の朗読会を開いている多和田葉子による朗読と、ジャズピアニスト高瀬あきの即興音楽が交じり合うCD。

Abenteuer der deutschen Grammatik

人間の身体は八割が 水でできているそうだ

ドイツ語の文法についての詩集。ドイツ語の文法を、ドイツ人が意識・無意識下で認識している側面から表現したり、ドイツ語と日本語を組み合わせたり。Doitsu News Digest: Ihr kreativer Antrieb ist das Fremdheitsgefühl zwischen der japanischen und der deutschen Kultur. Gleichzeitig haben Sie mittlerweile über 30 Jahre literarische Routine. Wie schaffen Sie es, neugierig zu bleiben?

多和田さんの創作活動における原動力は、日本とドイツの文化の間の違和感。と同時に、すでに30年以上、ドイツでの文学活動に従事されています。どのように、好奇心をキープしているのですか?

Tawada Yoko: Da muss ich mir überhaupt keine Mühe geben – Es gibt immer wieder neue Fremdheit. Im Moment denke ich über Dinge nach, über die ich mir in den 1980ern gar keine Gedanken gemacht habe oder die mir damals gar nicht fremd waren. Das heißt aber nicht, dass Japan mir vertraut ist und Deutschland fremd, sondern alle Kulturen, also die Menschen, sind mir fremd.

それについては、まったく苦労していません。新しい違和感は常にあります。最近私が考えていることは、1980年代にまったく考えもしなかったこと、または、当時は違和感を感じていなかったこと。でも、このことは日本が私にとってより馴染みがあり、ドイツが奇異であるということではなく、全ての文化、人間が、私にとっては未知のものなのです。

DND: Das beschreiben Sie ja wunderbar in dem Text (Etüden im Schnee) über Knut, den Berliner Eisbären. Er versucht zu erahnen, was die Menschen um ihn herum wollen, und darauf zu reagieren. Im Grunde muss sich jeder Mensch immer wieder den Kulturen, die ihn umgeben, annähern.

白熊のクヌートについて書かれた「雪の練習生」の中で、多和田さんのその感覚は表現されていますね。彼は、周りの人々が彼に求めるものを(分からないなりに)想像し、応えようとしていました。本質的に、人は皆、自分を取り巻く文化について繰り返し考える必要があるのでしょう。

TY: Das denke ich auch. Es ist wie in der Relativitätstheorie. Das Licht bewegt sich und deshalb können wir die Geschwindigkeit des Lichtes nicht messen. Und wenn unser Standpunkt sich ändert und das Licht sich aber auch bewegt… Es kommt mir vor, als würden wir Kultur so betrachten, wie man aus einem fahrenden Zug heraus das Licht betrachtet.

その通りだと思います。これは、相対性理論のようなものです。光は動いているので、その速度を計測することはできません。そして、私たちの立ち位置が変化し、光も動いているとき……私は、動いている電車から光を捉えるように、文化というものを観ているように思います。

Letzte Woche ist hier ein Buch erschienen, in dem auch ein Text von mir ist. Es geht um die nonverbale Kommunikation in Deutschland und Europa, wo man glaubt, dass die sprachliche Kommunikation sehr wichtig ist. Aber in Wirklichkeit ist auch die körperliche Kommunikation wichtig. Jede Bewegung von uns vermittelt etwas. Eine Gruppe kann sich verstehen ohne Worte, nur durch die Bewegung, und das ist in der Tanzkunst wichtig, aber auch für die Neurologie und die Soziologie. Ohne diese Kommunikation funktioniert die Gesellschaft nicht. Selbst wenn man etwas „durchdiskutiert“, wie man im Deutschen sagt.

先週、一冊の著書を出版しました。言語的なコミュニケーションが非常に重要視されていると思われがちな、ドイツと欧州における非言語コニュニケーションについての本です。実際は、欧州においてもボディランゲージはとても重要です。私たちの動作のすべてが、何かを伝えています。あるグループ内では、動作を通してお互いを言葉なしに理解し合うことができるでしょう。それは、ダンスという芸術分野において重要なだけでなく、神経学や社会学においても重要。非言語的コニュニケーションなくして、社会は機能しません。ドイツ語でいうところの「議論し尽くして」という行為も、その一種です。

In Japan gilt die nonverbale Kommunikation als selbstverständlich. In Japan musste ich deshalb aufpassen, dass die Leute mich nicht einverleiben durch diese Kommunikation. Es war wichtig für mich, die Chance zu haben, sprachlich zu sagen: Ich denke anders! Das finde ich sehr schwierig in Japan.

日本では、非言語的コミュニケーションが当たり前のこととして通用します。そのため、日本では注意する必要があります。人々が私の沈黙を同意と受け取らないように。声に出して「私は違うと思います」と言う機会を持つことが、とても重要です。日本でそのように発言するのは、難しいことです。

Das Wort Harmonie wird ja sehr gerne benutzt, um die japanische Gesellschaft zu skizzieren. Dieses System läuft hinter der Sprache und vieles funktioniert auf diese Weise reibungslos. Das muss aber nicht heißen, dass der einzelne sich wohlfühlt. Ich bin gestern von Berlin nach Düsseldorf gefahren, und am Berliner Hauptbahnhof funktionieren Fahrstühle und Fahrkartenautomaten nicht, die Züge haben Verspätung. In Japan hat man gar nicht die Möglichkeit, der nonverbalen Kommunikation zu entkommen. Es gibt keine Möglichkeit laut zu sagen: Ich habe den Fahrstuhl kaputtgemacht, aber keine Lust, ihn zu reparieren

「ハーモニー / 協調」という言葉は、日本社会を描写するのに好んで使われます。このシステムは、言語の背後で実行され、多くの場合、スムーズに機能します。でも、だからといって、個人個人がこのシステムを心地良く感じているということにもなりません。私は昨日、ベルリンからデュッセルドルフへ電車に乗ってやって来ました。ベルリン中央駅ではエレベーターが故障中で、自動券売機も機能せず、電車は遅延していました。日本では、非言語コミュニケーションから脱出することができません。なぜなら、大声で言う機会がありませんから。「私はエレベーターを壊しましたが、修理する気はありません!」なんて。

Jede Kultur kennt sprachliche und körperliche Kommunikation. Sie treten zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichem Gewicht auf. Deshalb möchte ich diesen Kontrast gar nicht aufmachen: Hier Deutschland und da Japan. Wir beobachten gleiches mit unterschiedlichen Färbungen und Wichtigkeit, das finde ich spannend. Fremd und Nicht-Fremd sind wir gleichzeitig, in allen Gesellschaften.

全ての文化に、言語的、物理的なコミュニケーションがあります。それらは、異なる重量で、異なる時間に発生します。だからこそ、このコントラストを、こっちがドイツ、そっちが日本というようにはしたくない。私たちは、異なる色と重要性を持った、同じものを観ている。そのことに、わくわくします。すべての社会において、私たちは「見知らぬもの」であり、同時に「見知らぬものではない」存在でもあるのです。

DND: In Deutschland hält sich das Klischee, Japaner würden wegen der Wahrung der Harmonie nicht über politische Themen sprechen. Wie sehen Sie die politische Sprache in Japan?

ドイツでは日本人に対して、「日本人は(社会の)協調性を維持するために、政治的な問題について口にしない」、というステレオタイプを持っています。現在の、日本における政治的発言について、どう思いますか?

TY: Die Japaner sind da weniger geschult als die Deutschen. In der Schule lernen wir zum Beispiel nicht, über die Politik zu diskutieren, wie es hier üblich ist. Es ist sehr schade, dass das nicht zum Curriculum gehört.

日本人はドイツ人より、そのための訓練が不足しているのです。学校では、ドイツの学校では一般的かもしれませんが、(日本の学校では)政治について議論することを学びません。残念ながら、カリキュラムの一部に含まれていないのです。

Aber viele Japaner machen sich im Moment Gedanken und auch Sorgen um die japanische Politik, zum Beispiel über die Kernkraft. In Deutschland war die Reaktion nach Fukushima sehr schnell, besonders in der Presse. Das hatte auch sofort Auswirkung auf die Politik. Aber gleichzeitig vergisst man in Deutschland schnell wieder, denn es tauchen immer wieder neue Weltprobleme auf, durch Deutschlands Lage mitten in Europa. Jedes Thema wird schnell abgehakt.

しかし、この頃は多くの日本人が、日本の政治、例えば原子力問題について、考え、心配しています。ドイツでは、福島事故の後、特にメディアが素早く反応しました。そして、それが即、政治に影響を与えました。しかし同時に、欧州の中心に位置するドイツでは、新しい世界的な問題が次々発生するので、すぐに忘れ去られます。すべてのテーマについて、素早く検証が行われるのがドイツです。

In Japan war die Reaktion wiederum sehr langsam. Zuerst wurde nicht über das Problem gesprochen, aber als immer mehr Leute Angst bekamen, sind sie auch zu Demonstrationen gegangen. Das wurde in der japanischen Presse aber kaum gezeigt. Jetzt erst wird klar, wieviele Leute demonstrieren – mehr als in Deutschland. Außerdem sind alle AKW bis auf eines in Japan vom Netz. Das ist eine stille Leistung Japans. In Deutschland wiederum ist man sich zwar einig, dass die AKW abgeschaltet werden sollen, aber sie sind ja noch tätig – und ganz ehrlich gesagt ist es nicht sicher, ob sie abgeschaltet werden. Die Realität ist: In Japan sind die AKW zurzeit mehr abgeschaltet als in Deutschland.

日本での反応は、非常に遅かった。まず、問題について話されることはなく、しかし人々の不安が増大するにつれ、デモ行動が起こりました。日本のメディアは当初、そのことを報じませんでしたが、今になって、どれほど多くの人がデモに参加していたかが明らかになりました。その数は、ドイツのデモ参加者よりも多かったのです。また、1つを除いて、すべての原子力発電所が停止しています。これは、日本のサイレントパワーです。一方ドイツでは、脱原子力政策で合意し、原子力発電所を停止させなければならないところ、実際は稼働中です。-率直に言って、原発が停止されるかどうかは確かではありません。実際には、ドイツより日本の方が、多くの原発を停止しているのです。

In Deutschland gibt es mehr Demokratie. Japan muss vielleicht eine eigene Form der Demokratie entwickeln. Die Leute sind einfach anders, das liegt an der Geschichte. Man reagiert nicht schnell. Bei großen Naturkatastrophen, die es in Japan oft gab, war es günstiger, nicht in Panik zu geraten oder laut zu werden, sondern stillschweigend Ruhe zu bewahren, die Geduld nicht zu verlieren und langsam alles wieder aufzubauen. So haben sie überlebt und so reagieren sie heute noch.

ドイツは、より民主主義的です。日本は、たぶん独自の民主主義の形を発展させる必要があるでしょう。歴史も違えば、人も違うのですから。(日本では)反応は速くありません。日本で起こるような大きな自然災害において有効なのは、パニックになったり、騒いだりせず、暗黙のうちに冷静を保ち、忍耐を失わないこと、そして、ゆっくりとすべてを復興すること。こうやって、日本人は生き延びてきたし、今日においても日本人は(危機に際して)このように反応します。

DND: Sie hatten bereits fuankan erwähnt, Angst oder Unsicherheit als Antrieb, Dinge zu verändern. Welche Kraft kann fuankan zur Zeit in der japanischen Gesellschaft entfalten und wie können Sie als Künstlerin aus dem Ausland derzeit Einfluss auf die Veränderungen nehmen?

(日本語のインタビューで)「不安感」ということについて、不安や不確実性は、物事を変える力になるとおっしゃいました。不安感は、今の日本社会にどのような力を与え、日本国外に住むアーティストである多和田さんは、その変化にどのような影響を与えることができると思いますか?

TY: Es ist sehr schwierig für die Angst, Sprache zu finden. Da müssen die Künstler und Schriftsteller dabei helfen – auch wenn „helfen“ hier komisch klingt – die Worte zu finden. In einer mehr oder weniger geschlossenen Gesellschaft wie in Japan bilden sich außerdem schnell Tabus, ohne dass das den Leuten bewusst ist. Es ist möglich, öffentlich über Dinge zu sprechen, sie werden deswegen nicht ins Gefängnis geschickt. Aber trotzdem wird über bestimmte Dinge nicht gesprochen, bestimmte Wörter werden nicht benutzt. Das passiert so unbewusst, dass nur die Japaner, die im Ausland wohnen – unbewusst oder aus Tollpatschigkeit – in Japan ein Thema ansprechen und alle erschrecken sich: Was redest du denn da?! Aber genau das ist gut, das ist ein Schock und bringt neuen Wind.

不安に対して、言語を見つけるのはとても難しいことです。アーティストや作家が、言葉を見つける手助けをしなければならない ─この場合、「助ける」という言葉が奇妙に聞こえたとしても─。日本のような、多かれ少なかれ閉鎖的な社会は、それでなくても、すぐにタブーをつくります。人々が自覚することなく。公の場で物事について何でも話すことができるし、何か話したことが理由で刑務所に送られることもありません。それでも、特定の物事について話されなくなっていく。特定の言葉が使われなくなっていく。無意識のうちにそれは起こります。外国に住む日本人だけが、知らずにそのテーマについて話を始めると、ほかの人はのけぞります。「何の話をしているの?!」でも、まさにそれこそが必要です。そのショックが新しい風を運び込みます。

日本とドイツで開催される朗読会&イベント

| 8月19日(金) | ベルリン(SOWIESO NEUKÖLLN e.V.) パフォーマンス、ジャズピアニスト 高瀬アキ共演 |

|---|---|

| 9月14日(水) | 東京都(くにたち芸小ホール)朗読会 |

| 9月19日(月) | 福岡県(九州大学)朗読会 |

| 9月22日(木) | 東京都(日本大学)朗読会 |

| 9月24日(土) ~12月11日(日) |

埼玉県(さいたまトリエンナーレ) インスタレーション ※期間中、11月に作家による朗読会を予定 |

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

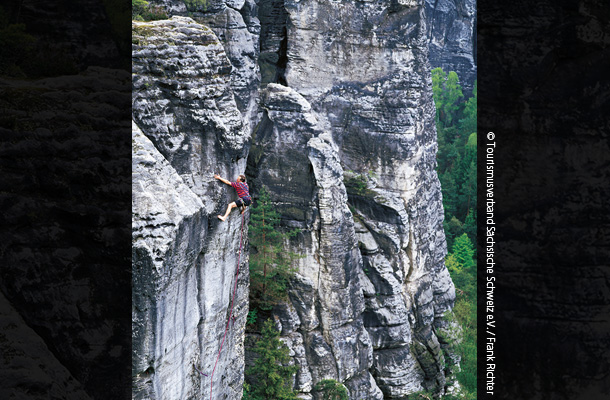

ドイツには現在、16の国立公園、15の生物圏保護区、104の自然公園、そして8000以上の自然景観保護地区があり、これらを合わせた面積は、国土の約48%に相当する。ドイツの森林は、モミの木に似ているトウヒ(25%)、松(22%)、ブナ(15%)などで構成され、7万7500種類の野生動物が生息している。ドイツには、北海とバルト海という二つの海と、ライン川(865km)、エルベ川(727km)、ドナウ川(647km)など国境を越えて流れるいくつもの河川がある。ドイツを旅する人は、田舎の楽しみ方をよく知っていて、昨年の宿泊統計では、約22%の旅行者が人口1万人以下の小さな町に宿泊していた。

ドイツには現在、16の国立公園、15の生物圏保護区、104の自然公園、そして8000以上の自然景観保護地区があり、これらを合わせた面積は、国土の約48%に相当する。ドイツの森林は、モミの木に似ているトウヒ(25%)、松(22%)、ブナ(15%)などで構成され、7万7500種類の野生動物が生息している。ドイツには、北海とバルト海という二つの海と、ライン川(865km)、エルベ川(727km)、ドナウ川(647km)など国境を越えて流れるいくつもの河川がある。ドイツを旅する人は、田舎の楽しみ方をよく知っていて、昨年の宿泊統計では、約22%の旅行者が人口1万人以下の小さな町に宿泊していた。

柳原伸洋さん(38歳)

柳原伸洋さん(38歳)

森優貴さん(38歳)

森優貴さん(38歳)

安藤梢さん(33歳)

安藤梢さん(33歳)

近藤真梨子さん(31歳)

近藤真梨子さん(31歳)

天満江里さん(24歳)

天満江里さん(24歳)

田中真一さん(46歳)

田中真一さん(46歳)

昨年12月、東京で日独協会が主催したドイツ語圏文化セミナーの「中二病で学ぶドイツ語」。「日本のサブカルチャーに登場する『カッコいいけれども少し妄想がかった』中二病的ドイツ語のヴォルト(単語)やザッツ(文)から、ドイチェ・ヴェルト(ドイツ語世界)に接近してみませんか?」との異色の趣向がネット上で話題を呼び、当初の予想に反して満席となったこのイベント、仕掛人の伸井太一さんにお話を伺いました。

昨年12月、東京で日独協会が主催したドイツ語圏文化セミナーの「中二病で学ぶドイツ語」。「日本のサブカルチャーに登場する『カッコいいけれども少し妄想がかった』中二病的ドイツ語のヴォルト(単語)やザッツ(文)から、ドイチェ・ヴェルト(ドイツ語世界)に接近してみませんか?」との異色の趣向がネット上で話題を呼び、当初の予想に反して満席となったこのイベント、仕掛人の伸井太一さんにお話を伺いました。

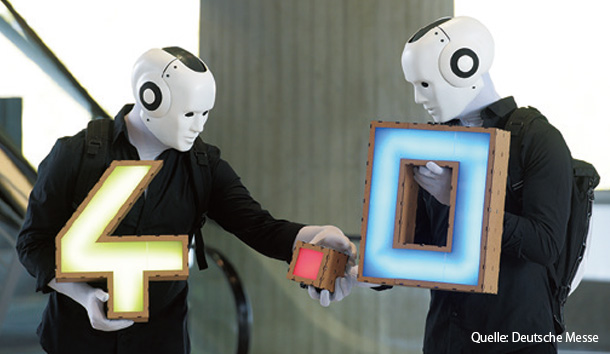

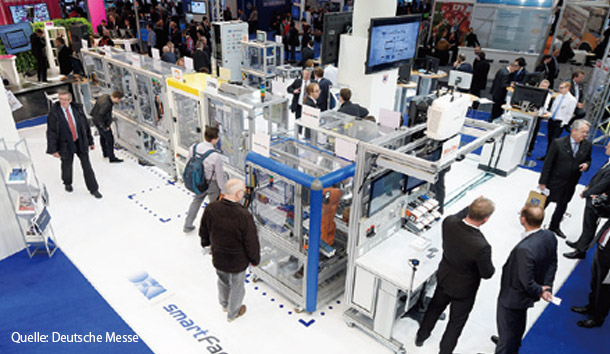

地図上の数字は、ドイツで実施中の「インダストリー4.0」の応用事例。現在、200社以上が参加している。

地図上の数字は、ドイツで実施中の「インダストリー4.0」の応用事例。現在、200社以上が参加している。

金融業界では、急速にIT活用が進んでいます。現在、注目されているのはFinTech。これは、従来の金融機関よりの金融サービスのあり方を、IT技術で利用者にとって効率が良く便利な仕組みに変えていこうとする取り組みです。今後、金融においてIT技術はますます重要性を増し、ビッグデータを解析することで、高度なリスク判断が行われるようになります。同時に、伝統的な金融機関だけでなく、FinTech企業など異業種からの参入が進み、電子商取引(EC)の可能性も広がります。起業や中小企業の新規事業の資金調達のハードルも低くなるとみられています。

金融業界では、急速にIT活用が進んでいます。現在、注目されているのはFinTech。これは、従来の金融機関よりの金融サービスのあり方を、IT技術で利用者にとって効率が良く便利な仕組みに変えていこうとする取り組みです。今後、金融においてIT技術はますます重要性を増し、ビッグデータを解析することで、高度なリスク判断が行われるようになります。同時に、伝統的な金融機関だけでなく、FinTech企業など異業種からの参入が進み、電子商取引(EC)の可能性も広がります。起業や中小企業の新規事業の資金調達のハードルも低くなるとみられています。 外出先から冷蔵庫の中の食材をチェックしたり、空調を調整したり。スマートハウスは、家の中の様々な機器とサービスがつながることでもっと便利になる可能性を秘めています。外からの侵入者に対する警報機能など、セキュリティー強化への期待もあります。家庭内の電力消費量の見える化と節電はすでに実用化している企業も。スマートハウスはスマートシティーと連動することで、市民生活に密着した多様なサービスに発展しそうです。一方で、住宅環境やセキュリティー・データは悪用される恐れもあります。高度なサイバーテロ対策が必須です。

外出先から冷蔵庫の中の食材をチェックしたり、空調を調整したり。スマートハウスは、家の中の様々な機器とサービスがつながることでもっと便利になる可能性を秘めています。外からの侵入者に対する警報機能など、セキュリティー強化への期待もあります。家庭内の電力消費量の見える化と節電はすでに実用化している企業も。スマートハウスはスマートシティーと連動することで、市民生活に密着した多様なサービスに発展しそうです。一方で、住宅環境やセキュリティー・データは悪用される恐れもあります。高度なサイバーテロ対策が必須です。 ウェアラブルデバイスを用いて、個人の健康データを記録、管理するアプリはすでに存在します。今後、各病院の診療データを統合し、デバイスとつながることで、通院せずとも健康状態の分析が可能となり、個々の健康状態に見合った病気予防のアドバイスや、フィットネス・サービスなどの健康増進サービスが生まれるでしょう。また、介護ロボットが活躍し、一人暮らしの高齢者も自宅で安心して暮らせるように。とはいえ、現在ドイツでは介護ロボットの活用について、「ロボットの世話になる」ことに心理的抵抗を感じるとする意見も根強くみられます。

ウェアラブルデバイスを用いて、個人の健康データを記録、管理するアプリはすでに存在します。今後、各病院の診療データを統合し、デバイスとつながることで、通院せずとも健康状態の分析が可能となり、個々の健康状態に見合った病気予防のアドバイスや、フィットネス・サービスなどの健康増進サービスが生まれるでしょう。また、介護ロボットが活躍し、一人暮らしの高齢者も自宅で安心して暮らせるように。とはいえ、現在ドイツでは介護ロボットの活用について、「ロボットの世話になる」ことに心理的抵抗を感じるとする意見も根強くみられます。 ウーバーなどライドシェア(乗り合い)サービスがタクシー業界を席巻している現在、自動車の自動走行も、公道における自動走行の実証実験が各国で実施されている段階にきています。物流やタクシーなどの移動サービスの分野で、価格面、スピード面で飛躍的にサービスが向上するでしょう。一方で、自動運転の安全性、事故が起きた際の保険の問題など、実施前に整備されるべき法的な問題はいまだ残されています。高齢者など交通弱者の移動や限界集落への物流など、高齢社会を支えるサービス、渋滞の解消や環境問題の解消の手段としても

注目されます。

ウーバーなどライドシェア(乗り合い)サービスがタクシー業界を席巻している現在、自動車の自動走行も、公道における自動走行の実証実験が各国で実施されている段階にきています。物流やタクシーなどの移動サービスの分野で、価格面、スピード面で飛躍的にサービスが向上するでしょう。一方で、自動運転の安全性、事故が起きた際の保険の問題など、実施前に整備されるべき法的な問題はいまだ残されています。高齢者など交通弱者の移動や限界集落への物流など、高齢社会を支えるサービス、渋滞の解消や環境問題の解消の手段としても

注目されます。 今後、生徒一人ひとりの習熟度に合わせた学び方が広がっていきます。個人に合わせた教材や学習コンテンツの提供はもちろん、新しい時代にフィットする人材を育成するという面において、ドイツは学校教育制度の改革を進めています。学校教育と職業訓練を結びつける「デュアルシステム」と呼ばれるドイツの教育システムで、次世代に必要な知識と技能を提供。また、学生だけではなく、第4次産業革命によって、仕事の学び直しが必要な労働者のケアにも重点を置いています。

今後、生徒一人ひとりの習熟度に合わせた学び方が広がっていきます。個人に合わせた教材や学習コンテンツの提供はもちろん、新しい時代にフィットする人材を育成するという面において、ドイツは学校教育制度の改革を進めています。学校教育と職業訓練を結びつける「デュアルシステム」と呼ばれるドイツの教育システムで、次世代に必要な知識と技能を提供。また、学生だけではなく、第4次産業革命によって、仕事の学び直しが必要な労働者のケアにも重点を置いています。 工場がスマート化するように、農業もスマート化

に向かいます。また、食品加工の現場では、ビッグデータを利用し、消費者のニーズに対応した商品開発が行われます。ICT(情報技術)やICチップを駆使し、トレーサビリティーの確保も自動で管理。例えば野菜が、いつ・どこで取れ、どこに出荷され、どのように消費者の手元に来たのかをトレースできることになります。これは、賞味期限や産地の偽装を回避することにつながり、食の安全の強化につながります。また、食品の栄養や成分表示についても見える化が進み、健康管理に活かせるでしょう。

工場がスマート化するように、農業もスマート化

に向かいます。また、食品加工の現場では、ビッグデータを利用し、消費者のニーズに対応した商品開発が行われます。ICT(情報技術)やICチップを駆使し、トレーサビリティーの確保も自動で管理。例えば野菜が、いつ・どこで取れ、どこに出荷され、どのように消費者の手元に来たのかをトレースできることになります。これは、賞味期限や産地の偽装を回避することにつながり、食の安全の強化につながります。また、食品の栄養や成分表示についても見える化が進み、健康管理に活かせるでしょう。 第4次産業革命を前にして、一般市民が真っ先に不安を感じるのが労働の問題。今後20年に人間の労働の5~6割をロボットが代行するようになるという試算もあります。過去の産業革命でも多くの職業が消滅してきました。スマホが普及する今、「電話交換手」という職業があったことすら知らない子供もいるでしょう。つまり、テクノロジーの進化によってロボットやAIが代替可能な仕事、例えば運転手や郵便配達人などモノや人を運ぶ仕事、機械的な事務仕事は、人間の仕事ではなくなる可能性が高いのです。

第4次産業革命を前にして、一般市民が真っ先に不安を感じるのが労働の問題。今後20年に人間の労働の5~6割をロボットが代行するようになるという試算もあります。過去の産業革命でも多くの職業が消滅してきました。スマホが普及する今、「電話交換手」という職業があったことすら知らない子供もいるでしょう。つまり、テクノロジーの進化によってロボットやAIが代替可能な仕事、例えば運転手や郵便配達人などモノや人を運ぶ仕事、機械的な事務仕事は、人間の仕事ではなくなる可能性が高いのです。

ドイツの硬水では、石鹸の泡立ちが悪く、石けんカスが多く出ます。そのため、クレンジング用コスメはクリームやジェル、オイルが一般的です。「石けんで洗わないとサッパリしない」という感覚とはこの際、決別しましょう。特に肌の乾燥を強く感じている人は洗い過ぎに注意!! 汚れを落としているつもりでも、必要な皮脂を洗い流してしまってはお肌のバリア機能にダメージを与えます。

ドイツの硬水では、石鹸の泡立ちが悪く、石けんカスが多く出ます。そのため、クレンジング用コスメはクリームやジェル、オイルが一般的です。「石けんで洗わないとサッパリしない」という感覚とはこの際、決別しましょう。特に肌の乾燥を強く感じている人は洗い過ぎに注意!! 汚れを落としているつもりでも、必要な皮脂を洗い流してしまってはお肌のバリア機能にダメージを与えます。

環境の違いもさることながら、文化や美意識の違いも、化粧品に反映されます。その最たる例が、ホワイトニング。日本をはじめ、アジアでは白く透き通るような肌が理想とされますが、ドイツや欧州では健康的な肌こそが、目指すべきゴール。夏なら適度に日焼けした肌、そばかすだってチャームポイントです。真っ白な肌は、不健康なイメージがあり、魅力的ではないのだとか。

環境の違いもさることながら、文化や美意識の違いも、化粧品に反映されます。その最たる例が、ホワイトニング。日本をはじめ、アジアでは白く透き通るような肌が理想とされますが、ドイツや欧州では健康的な肌こそが、目指すべきゴール。夏なら適度に日焼けした肌、そばかすだってチャームポイントです。真っ白な肌は、不健康なイメージがあり、魅力的ではないのだとか。 取材協力

取材協力

PRIMAVERA

PRIMAVERA 天然成分だけで作られたオリジナル・コスメがラヴェーラの強み。しかも、手ごろな価格帯が嬉しい。有機栽培のシアバターとホホバ油がたっぷり配合されていて、クレンジングミルクというより、こってりとクリームのような使い心地。

天然成分だけで作られたオリジナル・コスメがラヴェーラの強み。しかも、手ごろな価格帯が嬉しい。有機栽培のシアバターとホホバ油がたっぷり配合されていて、クレンジングミルクというより、こってりとクリームのような使い心地。

i+m

i+m WELEDA

WELEDA ウィーンで誕生したオーガニックコスメのブランド、ピュア・スキン・フード。ローズの香りの化粧水は、天然の植物成分がたっぷり入った、まさにスキン・フード。保湿機能も抜群。アルコールフリーのやさしい肌触りも魅力。

ウィーンで誕生したオーガニックコスメのブランド、ピュア・スキン・フード。ローズの香りの化粧水は、天然の植物成分がたっぷり入った、まさにスキン・フード。保湿機能も抜群。アルコールフリーのやさしい肌触りも魅力。

入浴剤で有名なクナイプからも、コスメが出ています。ユリの花シリーズは、40代以上のお肌の再生機能を高めるもの。内側から元気にをモットーに、自然治癒力に注目するクナイプが得意な自然療法の延長にあるコスメです。

入浴剤で有名なクナイプからも、コスメが出ています。ユリの花シリーズは、40代以上のお肌の再生機能を高めるもの。内側から元気にをモットーに、自然治癒力に注目するクナイプが得意な自然療法の延長にあるコスメです。

LOGONA

LOGONA 数ある認証の中でもトップクラスの厳格さを求められるdemeter のマークがついているのがマルティナ・ゲープハルト。原料は、有機栽培に宇宙の力を取り入れたバイオダイナミック農法で作られ、シアバターのシリーズは、デリケートな肌や敏感肌にぴったり。

数ある認証の中でもトップクラスの厳格さを求められるdemeter のマークがついているのがマルティナ・ゲープハルト。原料は、有機栽培に宇宙の力を取り入れたバイオダイナミック農法で作られ、シアバターのシリーズは、デリケートな肌や敏感肌にぴったり。

TEAM DR JOSEPH

TEAM DR JOSEPH HighDroxy

HighDroxy ドクターハウシュカは、ナチュラルコスメの母エリザベート・シグムントがハウシュカ博士と共に1971年からスタート。素肌本来の美しさを引き出すことをモットーとする同ブランドが昨年発表した夜用美容液は、リンゴを原料としたオイルフリーの新感覚コスメ。

ドクターハウシュカは、ナチュラルコスメの母エリザベート・シグムントがハウシュカ博士と共に1971年からスタート。素肌本来の美しさを引き出すことをモットーとする同ブランドが昨年発表した夜用美容液は、リンゴを原料としたオイルフリーの新感覚コスメ。

FAIR SQUARED

FAIR SQUARED ベルリンの小さな工房で作られているeskayのデオドラント・クリーム。ビタミンたっぷりの植物オイルで肌をやさしくいたわりながら、汗をコントロール。香りは、ラベンダー、ミント、ベルガモット&ローズなどから選べます。

ベルリンの小さな工房で作られているeskayのデオドラント・クリーム。ビタミンたっぷりの植物オイルで肌をやさしくいたわりながら、汗をコントロール。香りは、ラベンダー、ミント、ベルガモット&ローズなどから選べます。

アルミの化合物配合のデオドラントによる、肌のかぶれや身体への影響が気になる方には、アルミニウムフリーのハンドメイド・デオドラント、ポニーヒュットヒェン。やさしい香りで、制汗剤としての機能もしっかり。安心して使える。

アルミの化合物配合のデオドラントによる、肌のかぶれや身体への影響が気になる方には、アルミニウムフリーのハンドメイド・デオドラント、ポニーヒュットヒェン。やさしい香りで、制汗剤としての機能もしっかり。安心して使える。