ウインタースポーツ真っ盛りのこの季節、約5カ月後に迫ったロンドン五輪を目指す選手たちにとっては、「ひたすら我慢の時期」なのかもしれない。世界最高峰の大会を戦い抜く体力と気力を養うため、ひたすらハードな基礎トレーニングに打ち込まなければならないのだから。しかし、人生の晴れ舞台を最高のコンディションで迎えるべく、その苦痛をも喜びに変えてしまうのが、トップ・アスリートの成せる業だ。カヌー競技のドイツ代表候補、マックス・ホフ選手もその1人。水の流れに全身を委ねる快感に身も心も奪われたホフ選手が、このスポーツに懸ける想い、そして五輪が近付くとともに高鳴る胸の内を明かしてくれた。(編集部:林 康子)

Max Hoff

1982年9月12日ノルトライン=ヴェストファーレン州トロイスドルフ生まれ。1994年、12歳のときにカヌーワイルドウォーターを始める。2006年にはワイルドウォーター世界選手権カヤック1人乗りスプリント優勝、同ワールドカップ・シリーズ総合4位、ドイツ選手権同種目優勝。07年にカヌーに転向し、09年カヤック1人乗り1000メートルで悲願の世界チャンピオンに。11年には国内3800人のスポーツ選手が選ぶ最優秀スポーツ選手「今年のチャンピオン」に選ばれた。現所属クラブはKGエッセン。分子生物学でディプロムの称号を持つ。www.maxhoff.de

競技解説

カヌー競技には、静水で直線コースのタイムを競うフラットウォーター(スプリント)と、流れの中を、途中2本のポールで構成されたゲートを指定順にクリアしながら下っていくスラローム、急流を下る(スラロームのようにポールで構成されたゲートはなくどこを通っても良い)ワイルドウォーターがある。五輪種目になっているのは、スプリントとスラローム。両種目とも、両端にブレード(水かき)が付いたパドルを左右交互に漕ぎながら進むカヤックと、片端にブレードが付いたパドルで片方のみを漕ぎながら進むカヌー(カナディアン)がある。種目は、スプリントでは男子カヤック1人、2人乗り(各500、1000メートル)、4人乗り(1000メートル)、カヌー1人、2人乗り(各500、1000メートル)、女子カヤック1人、2人、4人乗り(各500メートル)、スラロームでは男子カヤック1人乗り、カヌー1人、2人乗り、女子カヤック1人乗りがある。

ボートと一体になり、水上を飛ぶ

ライン川の支流ジーク川とそこへ流れ込むアッガー川が東の市境を成す清流と緑豊かな土地で、マックス・ホフは生まれ育った。ここでは、人々は幼少の頃から当然のごとく自然に親しむ。マックス少年も例に漏れず、その名付け親である叔母に連れられて、地元のスポーツクラブに通い始めた。時は折しも、クラブ内にカヌーワイルドウォーター競技の青年部が立ち上がった頃。物は試しと始めたこのスポーツに、今ではのめり込んでいる。寝ても覚めても熱中するカヌーの魅力とは。

言葉で上手く表現できないのですが、あえて言うなら「ボートと一体になる感覚」でしょうか。本当に調子が良いときは、水上を飛んでいるかのような気分になるのです。ワイルドウォーターやカヌーという競技は、環境を犠牲にして行なわれるスポーツではなく、むしろ自然との共生を目指すものです。自然を体感し、そこで「自由になる」という感覚がたまりません。また、極度に体力が要求されるので、自分の身体の限界を知ることができるというのも醍醐味の1つです。

ワイルドウォーターを始めてから6年後、2000年にドイツ・ジュニア選手権優勝という初の快挙を成し遂げた。これを皮切りに、ドイツ選手権やドイツカップ・シリーズなどで優勝を重ね、国内で右に出る者はなし、世界大会でも上位に立つなど、順当に実力を付けていく。これまでの輝かしい成果を振り返り、彼自身が満点を付けた最高の瞬間は。

06年に、ワイルドウォーター・スプリント世界選手権を制したことです。自分にとって最初の、そして思いもしなかった優勝だったので。その他、09年のカヤック1人乗り1000メートルでの優勝も印象深いものです。この勝利が、カヌー競技への転向が間違っていなかったことを証明してくれました。また、昨年のカヤック4人乗り1000メートルでの優勝は、チームメイトと喜びを分かち合えたという意味では最高でしたね。

「カヌー競技への転向」。ワイルドウォーターで数々の成功を収める中、マックスが07年に下した一大決心だった。競技変更には、それなりのリスクも伴うはず。決断の背景には、どんな想いがあったのだろう。

いつかオリンピックに出る、というのが僕の夢でした。ワイルドウォーターは五輪種目ではなく、近い将来もそうなる可能性は低いと言われています。だから、オリンピックに出場するにはカヌー競技へ乗り換えるしかなかったのです。もちろん、転向は自分にとって大きな「実験」でした。もし結果が出なかったら、ワイルドウォーターの世界に戻っていたと思います。でも、今こうして振り返ると、転向して正解でした。万事順調ですから。

念願叶って初出場を果たした08年の北京五輪では、決勝まで進むも結果は5位。惜しくもメダルを逃した。雪辱戦となるロンドン大会には、否が応でも気合が入る。この先、五輪出場への道程は。

ロンドン五輪への割当出場枠を競った昨年の世界選手権で、ドイツ・チームはこの種目における出場枠を獲得しました。4月に国内選考大会が2つあり、そこで代表メンバーが決まります。そして当大会の結果をもとに2人乗り、4人乗り用のチームが形成され、その後2回行なわれるワールドカップで五輪出場に必要とされる一定基準(ドイツ選手の中で最高の記録を出すこと、メダルを獲得することなど)を満たすことができれば、出場が決まります。

成果を挙げ続けるには、99%の力では足りない

出場権は、ほぼ手中にあると言って良いだろう。五輪で見据えている目標は。

大会で勝利できるか否かは、その日のコンディションによります。当日が、自分にとって「最高の日」とならなければいけません。つまり、事前に体調を崩してはだめだし、大会前のシーズンをトレーニングによってベストな状態で終えている必要があります。加えて、当日の風の状況も大きく影響します。自然相手のスポーツなので、どうしても天候に左右されますからね。どれか1つのレーンに有利となる横風が吹かないよう、全選手にとってフェアな条件の天候になることを祈るのみです。

僕が目指すのは、メダル獲得です。もちろん、どの選手にとっても金メダルは夢。どんな結果が出るか、楽しみです!

04年アテネ五輪金メダリストのエイリク・ベラス・ラルセン(ノルウェー)、08年北京五輪金メダリストのティム・ブラバンツ(英国)、昨年の世界選手権覇者アダム・バンコバーデン(カナダ)をはじめ、五輪でライバルとなる選手は多い。競合ひしめくカヌー競技でトップレベルを維持するには、強靭な精神力が必要だろう。そのためのエネルギーやモチベーション、集中力の源は。

1つのスポーツで常に成功を収め、世界のトップレベルに君臨し続けるというのは、簡単なことではなく、自分の心臓はこのスポーツのために鳴っているという意識、つまりそれに人生を賭けていることにほかなりません。必要なのは、取り憑かれたように熱中すること、肉体を酷使するトレーニングを楽しみと感じ、絶えず新たな目標を見出し、その達成に向かって努力すること。具体的な目標を持たずに練習していても、成功にはつながりません。

また、スポーツをフルタイムの職業と捉え、自分に課された任務に集中し、理想の成果を得るためにあらゆる手段を尽くすことも大切。成果を挙げ続けるには、99%の力では足りませんからね。

大会に限って言えば、気負い過ぎて自分自身の存在が障害になってしまうことがないようにベストを尽くすこと以外、考えないようにしています。競技中は自分の強さや実力を信じ、ライバルの戦略に影響されないよう集中することを心掛けています。

常に持てる力の100%を出し続けることがトップ・アスリートの必須条件。心が折れそうになること、後ろ向きになることはないのだろうか。

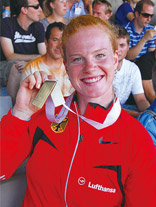

2010年8月、カヌー・スプリント世界選手権カヤック1人乗り1000メートルで優勝したホフ選手(中央)

最も大変なのは、日々のトレーニングにやる気を出すことです。体力を激しく消耗するスポーツなので、練習量は半端ではなく、内容もハードです。それも、大会へ向けての体力作りなので、たいてい退屈な練習の繰り返し。しかも、トレーニングに伴う体の痛みと毎日付き合う気にはなれませんよ。特に冬、大会シーズンはまだはるか先なのに、ひたすら同じ練習を繰り返すのは辛いです。トレーニングを怠らず、その効果を大会で発揮できるようにモチベーションを維持しようとすると、精神的に衰弱しますね。

でも、目標を見失ってはいけない。成功しているアスリートたちは、冬にこそ努力を怠らないものなので。来る夏に少しでも好タイムを出すために、必要な基礎体力をつけなければいけないと思っています。

テクニカルな面での得意、不得意は?

得意な種目は、カヌー1人乗り1000メートルです。短距離の種目では、今の自分が出せる限界以上のスピードと体力を要求されるので、記録を出すのが難しいですね。

不得意なことと言えば、スプリントが大の苦手。それから、身体を休めるタイミングをうまく計れない。休養は特にトレーニング期間中や大会前、体に再生の機会を与えるのに必要なプロセスなのですが、その時間が僕の場合しばしば短過ぎるんですよ。我慢できず、つい「もうトレーニングに行かなければ」と考えてしまってね。

失敗を次のモチベーションに変え、「穴」から這い上がる

練習は辛いと正直に言う。自分の弱点もちゃんと把握している。冷静に自己を分析できてこそ、成長し続けられるというもの。彼の強み、そして右肩上がりの成績の要因は?

自分の強みは、全く自分の意思でこのスポーツをやっている、本当にやりたいからやっている、というところだと思っています。僕の心はカヌーの虜で、とにかく夢中なのです。だからこそ、トレーニングにもやる気が出せる。しかも、集中して効果的な練習に取り組んでいると自負できます。それこそが成功の鍵なので。

年々成果を挙げている理由は、カヌーへの転向後も優勝を経験して自信が付いたから、そして年齢と共に自分のコンディションを高めるために過酷なトレーニングもやってのけられるようになったからでしょうか。あとは、神様の力もあるかも。こんなに調子が良いのは、幸運としか言いようがないです。

とはいえ、好調続きとばかりも行かないのがスポーツの世界。思うような結果が出せなかったとき、どのように気持ちを切り替えているのか。

大会での敗退は、次への成功の礎。失敗からモチベーションや精神的な強さを得ることが大切です。なぜ失敗したのかを理解し、そこから学習する、そして新たな目標を立て、少しずつまた意欲に変えていくことで、自分の中にできた失敗の“穴”から這い上がるようにしています。

アスリートとして、表彰台に立つときの高揚感ほど最高な気分はないだろう。その瞬間のために全神経をスポーツに注いでいるわけだから。目標を達成したという満足感や誇りは、次の目標を描く勇気を与えてくれると語るマックス。カヌーイストとして現役真っ只中にいる彼は、この競技の将来をどう見ているのか。

ドイツではカヌーというのはマイナーなスポーツで、興味を持つ人が多いとは言えません。もちろん世界選手権や五輪では、ドイツ・チームのレベルが比較的高いこともあって(僕たちが頑張っているので!)、観客もそれなりに多いですが。でも、国民の大半はサッカーやウインタースポーツに夢中なので、カヌーは市場に例えれば“ニッチ”の存在ですね。

ただ、あまり悲観はしていません。後継者は十分いますし、この種目を学校の授業の選択科目に取り入れていけるような基盤は整っていると思います。

マックスは昨年、国内のスポーツ選手が選ぶ「今年のチャンピオン」に選ばれ、本人の喜びのコメントと共に各メディアによって大々的に報道された。これは、どのような賞なのか?

この賞は、市民やジャーナリストではなく、スポーツ選手がその年に優れた成果を挙げた選手を選ぶというものです。市民による選考だと、そのスポーツや選手の知名度によって結果が決まることが多いですが、純粋に現役選手のみによって自分が選ばれたわけなので、とても誇りに思います。

スポーツ選手は、ほかの選手を本人よりも厳しい目で見ています。だから、隠れた才能を持つ選手やマイナーなスポーツ、その功績にも注目が集まり、評価されることもあるのです。ドイツのスポーツ選手の間では、実は最も有名で認知度の高い賞なんですよ。自分がそれを受賞できたことに、とても感謝しています。また今年も頑張ろうという気持ちにさせてくれました。

言葉の端々にカヌーへのストイックな情熱が垣間見られる一方で、どこか悠然とした余裕をものぞかせる。その余裕は、スポーツをするというよりも、人の力では動かせない自然と溶け合い、遊んでもらっているという感覚から来るのかもしれない。オフもヨットやサーフィンをして過ごす。とことん水が好きなようだ。そんなマックスが人生で大切にしていきたいものは「幸せ、健康、家族との時間」。ライン地方の雄大な自然が育んだ大らかな気風の持ち主に、発破をかけようと、「国を背負ってオリンピックに出るというのは、相当なプレッシャーなのでは?」と尋ねてみると・・・・・・

プレッシャーだなんて! むしろ、栄誉そのものです!! もし重圧に感じるようなら、そんなスポーツはせず、ほかのことをしてますよ!

ロンドンで、エネルギーを炸裂させる用意は整った。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

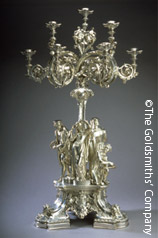

本気で一生物のシルバー製品を探すなら、世界的にも有名なこちらへ。17世紀のアンティークからコンテンポラリーまで、シルバー製品だけを専門に扱うディーラーが店を構える専門店街「ロンドン・シルバー・ボルツ」だ。元大型信用金庫だった重厚な建物を再利用しており、セキュリティー万全の環境で、それぞれその道50年以上という30のディーラーがとっておきの製品をそろえている。中には、中国と日本のシルバー製品を専門に扱うディーラーなどもあり、よそではお目にかかれないセレクションが期待できる。定期的にエキシビションも開催しているので、購入はさておいても、まずは見識を高めに出掛けたい。

本気で一生物のシルバー製品を探すなら、世界的にも有名なこちらへ。17世紀のアンティークからコンテンポラリーまで、シルバー製品だけを専門に扱うディーラーが店を構える専門店街「ロンドン・シルバー・ボルツ」だ。元大型信用金庫だった重厚な建物を再利用しており、セキュリティー万全の環境で、それぞれその道50年以上という30のディーラーがとっておきの製品をそろえている。中には、中国と日本のシルバー製品を専門に扱うディーラーなどもあり、よそではお目にかかれないセレクションが期待できる。定期的にエキシビションも開催しているので、購入はさておいても、まずは見識を高めに出掛けたい。 ロンドン市内中心、ボンド・ストリート駅のそばに位置するインドア型マーケット。元々はトイレのショールームだったという建物を、1977年、ベニー・グレイ氏なる英国人紳士が買い取り創立した。マーケットとはいうものの、各ディーラーがブースごとに店舗を構える小売店の集合体だ。2フロアに200以上のディーラーがひしめき合っており、陶器から家具、ジュエリーまで幅広い品揃え。30を超えるディーラーがシルバー製品を専門に扱っており、掘り出し物に出合える確率は高し。便利な立地を利用して、こまめに覗いてみよう。ちなみに地階では、北部ハムステッドから始まり市内の地下を貫くテムズ河の支流を見ることもできる。

ロンドン市内中心、ボンド・ストリート駅のそばに位置するインドア型マーケット。元々はトイレのショールームだったという建物を、1977年、ベニー・グレイ氏なる英国人紳士が買い取り創立した。マーケットとはいうものの、各ディーラーがブースごとに店舗を構える小売店の集合体だ。2フロアに200以上のディーラーがひしめき合っており、陶器から家具、ジュエリーまで幅広い品揃え。30を超えるディーラーがシルバー製品を専門に扱っており、掘り出し物に出合える確率は高し。便利な立地を利用して、こまめに覗いてみよう。ちなみに地階では、北部ハムステッドから始まり市内の地下を貫くテムズ河の支流を見ることもできる。 ボンド・ストリート駅すぐのインドア・マーケット「グレイズ」の仕掛け人グレイ氏が、同館より先に自分の生まれ育った地区で手掛けたのがこちら。すっかり荒れ果てていた古いデパートを改造した、その規模は国内最大級というアンティーク・マーケット、「アルフィーズ」だ。「グレイズ」と同じインドア形態をとり、100以上のディーラーがブースを構える。レトロなファッション小物やインテリア小物があふれ、アンティークというよりむしろヴィンテージ色の強い品揃えながら、シルバーや真鍮(しんちゅう)製品に特化したお店も。シルバー製品目当ての訪問客が少ないからこそ、意外なお宝に遭遇する可能性に期待できそうだ。

ボンド・ストリート駅すぐのインドア・マーケット「グレイズ」の仕掛け人グレイ氏が、同館より先に自分の生まれ育った地区で手掛けたのがこちら。すっかり荒れ果てていた古いデパートを改造した、その規模は国内最大級というアンティーク・マーケット、「アルフィーズ」だ。「グレイズ」と同じインドア形態をとり、100以上のディーラーがブースを構える。レトロなファッション小物やインテリア小物があふれ、アンティークというよりむしろヴィンテージ色の強い品揃えながら、シルバーや真鍮(しんちゅう)製品に特化したお店も。シルバー製品目当ての訪問客が少ないからこそ、意外なお宝に遭遇する可能性に期待できそうだ。 言わずと知れた国内最大級の週末ストリート・マーケット。ロンドン西部のノッティング・ヒルから続くポートベロー・ロード沿いで、毎週土曜日に開催されている。19世紀後半に誕生した当時は食料を扱う露天商が中心だったというが、20世紀半ばにはアンティークの取引も行われるように。現在は、ノッティング・ヒル・ゲート駅に近い南寄りの通り沿いを中心に、平日も商いを行う骨董品店が軒を連ねるほか、土曜日にはカトラリーや食器類のアンティーク露天商も出店する。スプーンやフォークが束になって無造作に売られているのはストリート・マーケットならでは。じっくり品定めして、お気に入りを見つけよう。

言わずと知れた国内最大級の週末ストリート・マーケット。ロンドン西部のノッティング・ヒルから続くポートベロー・ロード沿いで、毎週土曜日に開催されている。19世紀後半に誕生した当時は食料を扱う露天商が中心だったというが、20世紀半ばにはアンティークの取引も行われるように。現在は、ノッティング・ヒル・ゲート駅に近い南寄りの通り沿いを中心に、平日も商いを行う骨董品店が軒を連ねるほか、土曜日にはカトラリーや食器類のアンティーク露天商も出店する。スプーンやフォークが束になって無造作に売られているのはストリート・マーケットならでは。じっくり品定めして、お気に入りを見つけよう。 シルバー製品のお手入れ

シルバー製品のお手入れ

15歳にしてハンマー投の才能を見出されたベティー。ハンマー投の、どんなところに魅力を感じているのだろうか?

15歳にしてハンマー投の才能を見出されたベティー。ハンマー投の、どんなところに魅力を感じているのだろうか? 我慢の冬を越え、表彰台のてっぺんに立つ。経験した者にしか分からない感動があるだろう。

我慢の冬を越え、表彰台のてっぺんに立つ。経験した者にしか分からない感動があるだろう。

1987年7月15日生まれ。神奈川県の厚木東高校出身。2000年、13歳で日テレ・メニーナに入団。 2004年には日本女子代表に初選出。16歳で日テレ・ベレーザに昇格。 2011年9月までに75試合に出場、32得点を挙げている。2010年、ドイツのトゥルビネ・ポツダムに移籍。ここで、日本人として初の欧州CL優勝を果たした。2011年W杯ドイツ大会では全試合出場、1得点を挙げ、日本の優勝に貢献した。

1987年7月15日生まれ。神奈川県の厚木東高校出身。2000年、13歳で日テレ・メニーナに入団。 2004年には日本女子代表に初選出。16歳で日テレ・ベレーザに昇格。 2011年9月までに75試合に出場、32得点を挙げている。2010年、ドイツのトゥルビネ・ポツダムに移籍。ここで、日本人として初の欧州CL優勝を果たした。2011年W杯ドイツ大会では全試合出場、1得点を挙げ、日本の優勝に貢献した。 先ほどトレーニングを見学させていただいて、素晴らしい環境の中でプレーされているなと感じました。チームの下部組織の10代の女の子たちも同じフィールド内で練習していましたね。サッカーを取り巻く環境は、日本とは大分違いますか?

先ほどトレーニングを見学させていただいて、素晴らしい環境の中でプレーされているなと感じました。チームの下部組織の10代の女の子たちも同じフィールド内で練習していましたね。サッカーを取り巻く環境は、日本とは大分違いますか?