ロンドンでは、英国が誇る「アフタヌーン・ティー」の伝統に恥じない、おいしいスイーツに巡り合うことができる。人々に長く愛されてきた伝統的で素朴なケーキから、最新のモードを体現したおしゃれで繊細なケーキまで、シーンや目的に合わせて色々試してみたい。ロンドン観光の際はぜひとも体験したい、お茶と極上のスイーツのひととき。今一番気になる、評判のカフェを10店厳選してお届けします。

文・写真: Miki Yamanouchi

※掲載内容(営業時間、メニューなど)は季節により変更となる可能性がございますのでご了承ください。

至福のデザート・フルコースに舌鼓

William Curley

|

Foret Noire (デザート・バーでいただけるアラカルトのうちの1つになることも。デザート・バーは水〜日の13:00より。3コースで£15) |

木漏れ日が差し込む広場に面した、チョコレート色のひさしが目印。イタリアの最高級チョコレート「アメディ」を使った、細工の美しいケーキが並ぶ。こちらのスイーツは、パティシエであり、ショコラティエでもあるウィリアムさんと寿々江さんご夫婦の出身地、スコットランドと日本の伝統が生み出すハーモニーでもある。他所では見ない、黒酢やウィスキー「山崎」のトリュフなどもいただける。

デザート・バーで饗されるアシェット・デセール(皿盛りデザート)は、注文後に作られる3点構成のデザート。プリ・デザート2品、アラカルト3品からそれぞれ1品ずつ選び、最後にプチ・フールで締める。お勧めの「Foret Noire」は、筒状にしたダーク・チョコレートをキッシュ・クリームとチョコレートのムースで満たし、ピスタチオのアイスクリームとラズベリー・ソースを添えた一品。ムースとチョコのリッチな滑らかさに、温かいソースと冷菓の温度差も絶妙な起伏ある味わいは、できたてだからこそ。

198 Ebury Street SW1W 8UN

Tel: +44(0)20 7730 5522

www.williamcurley.co.uk

月〜木 9:30-19:00 金・土9:30-20:00 日10:00-18:30

アクセス: Sloane Square駅から徒歩5分

スイーツとファッションの甘い関係

Cocomaya

|

High Tea £25 (15:00より。要予約) |

テーブルに運ばれてくるアンティークのティー・セットに心躍る瞬間、ココマヤの魔法にかけられる。ファッション界のビッグ・ネームが立ち上げたブティック・ベーカリー、そのエッセンスが詰まった3段トレーの「High Tea」は、乙女が夢見るお茶会を絵に描いたよう。花が散りばめられたトレーには、バラの形が愛らしいミニ・ローズ・ケーキがちょこんとお座り。昔風のドロップ・スコーンには、シェリー・グラスに入ったクリームとジャムがお供している。パンもジャムも手作りだが、特にサンドイッチに使われているナッツ入りのパンは、日本でも人気のケーク・サレ(塩味のケーキ)そのものの注目の味だ。

素朴なケーキと華麗なティー・セットのバランスがおしゃれな、スイーツ・ファッションとも呼ぶべきデザートを提供するこちらのカフェは、それでいてご近所さんと店員が親しく挨拶を交わす、肩の凝らないフレンドリーな空間でもある。「High Tea」でサーブされるケーキは個別に買うこともできる。

12 Connaught Street W2 2AF

Tel: +44(0)20 7706 2883

www.cocomaya.co.uk

月〜土 10:00 -19:00 日11:00 -18:00

アクセス: Marble Arch駅から徒歩10分

華やかエリアのニューフェイス

Lanka

|

Green Tea Strawberry Cake £3.80 |

「温かみのある、ヨーロッパらしいケーキを作っていきたい」というオーナー兼フレンチ・シェフの羽良さん。ミシュラン・レストランで研鑽を重ねた彼が、昨年オープンしたのがランカだ。周辺はおしゃれな店が立ち並び、そぞろ歩くのも気持ちいい。モンブランやマカロンなど30種以上のスイーツが揃う。クレーム・ブリュレは注文があってからカラメリゼするなど、こだわりある食への姿勢はケーキにも表れている。

店名は紅茶の国スリランカから取ったというだけあってお茶も充実。オリジナルのフレーバー・ティーは3種類で、お勧めの「Royal Delight」は、自然なイチゴの香りの後に茶葉のしっかりした味わいが口中に広がり、印象深い。看板ケーキの「Green Tea Strawberry Cake」は、イチゴと抹茶のスポンジ、ホワイト・チョコレートのクリームという極上のトリオが楽しめる。プリムローズ・ヒルはすぐそば。おいしいケーキで一服したら、丘に登ってロンドンを見晴らしたい。

71 Regent's Park Road NW1 8UY

Tel: +44(0)20 7483 2544

www.lanka-uk.com

火〜土 9:00 -18:30 日 9:00 -17:00 月曜定休

アクセス: Chalk Farm駅から徒歩7分

滋味ある素材の力をモダン・スタイルで

Ottolenghi

|

Passion Fruit Meringue Tart £3.70 |

うずたかく積まれたメレンゲ菓子の甘い姿に惹かれるように、ケーキを求める客が後を絶たない。朝のペストリー&コーヒーから夕食後のデザートまで、奥の大テーブルでいつでも気軽にいただけるのも、人々に愛されるゆえんだ。エキゾチックなスパイスや材料を取り入れたデリの食事は、栄養のバランスが取れたサラダも多く、甘いものを食後にいただいても罪悪感なし。

厳選された素材の良さがルックスににじみ出るようなスイーツの中でも、きつね色の尖ったメレンゲ帽子がキュートな「Passion Fruit Meringue Tart」は、ケーキ・カウンターの最前列を飾る人気者だ。ベストセラーの同店レシピ・ブックにも掲載されず、作り方は非公開というのも、来店したくなる理由だろう。一口含むと、メレンゲの柔らかさとフルーツ・ソースの種の歯触りが楽しく、ほろりと崩れるデリケートなタルトも絶品。ミルクなしのストレート・ティーと一緒にいただくと、フレッシュな南国フレーバーがより引き立つはず。

63 Ledbury Road W11 2AD

Tel: +44(0)20 7727 1121

www.ottolenghi.co.uk

月〜金 8:00-20:00 土8:00-19:00 日8:30-18:00

アクセス: Notting Hill Gate駅から徒歩10分

ロンドンっ子も夢中、ポップなアメリカン・ケーキ

The Hummingbird Bakery

|

Red Velvet Cupcake £2.35 |

すべてのケーキ・レシピがアメリカン、というこちら。米国らしい、アイシングがたっぷりの、甘く、ポップな仕上がりがラブリーの一言だ。ビッグ・サイズのブラック・コーヒーと合わせて、パンチのある味を楽しもう。キーライム・パイや、パンプキン・パイ、バナナ・クリーム・パイなどのアメリカン・パイはもちろん勢揃いで、ホール・ケーキも3段レイヤーのヘビー級だ。

人気のカップ・ケーキは定番の4種類のほかに、抹茶やアール・グレイ、フルーツ・ティーなど曜日ごとに変わるフレーバーもあり、カップ・ケーキ好きなら毎日1つずつ制覇したくなるかも。赤いスポンジが鮮烈な「Red Velvet Cupcake」と、チーズ・ケーキが真ん中に入ったダーク・チョコレート味の「Black Bottom」は、大人がおしゃれに楽しめるスイーツ。女友達と待ち合わせして、ベルベットのスツールに足を組んで座れば、スタイリッシュな米ドラマ・シリーズ、「セックス・アンド・ザ・シティ」の主人公、キャリーになった気分だ。

47 Old Brompton Road SW7 3JP

Tel: +44(0)20 7851 1795

www.hummingbirdbakery.com

月〜木・日 9:00 -19:00 金・土 9:00 -20:00

アクセス: South Kensington駅から徒歩3分

研ぎ澄まされた感覚はケーキにも

Rose Bakery

|

Carrot Cake £4 |

食にうるさいパリっ子をうならせ、英国発のカフェとしてパリでも成功しているローズ・ベーカリー。ファッション・デザイナー、川久保玲が率いるセレクト・ショップ・ビルの最上階にあり、昼時になると最新モードに身を包んだ若者や服飾関係者が、ランチにやってくる。ケーキやキッシュ、サラダなどが楽しめるが、ベーカリーというだけあって、目の前の特大オーブンで次々と焼き上がるスコーンやパウンド・ケーキが、カウンターにずらりと並ぶ様子は壮観。どれも黄金色にしっかり焼き込まれ、シンプルな粉のおいしさと香ばしさが伝わってくるようだ。

看板ケーキの「Carrot Cake」は胡桃がざっくり入り、にんじん入りの生地ならではのしっとり感に、スパイシーなシナモンの香り。かなり甘さを控えめにしたクリーム・チーズのアイシングが、たっぷりとトッピングされている。ミニマムで抑えめなのにエッジー。洗練されたセンスは、ファッションのみならず味覚にも表れているようだ。

Dover Street Market, 17-18 Dover Street W1S 4LT

Tel: +44(0)20 7518 0680

www.doverstreetmarket.com

月〜土 11:00-17:00 日休

アクセス: Green Park駅から徒歩3分

歩き疲れたら、おいしくリフレッシュ

Brompton Quarter Cafe

|

Seasonal Fruit Clafouti £4.75 |

デコラディブなシャンデリアが天井高く吊られ、マフィンやクロワッサンが並ぶ総ガラス張りの一角が、道ゆく人々の視線をキャッチする。光が降り注ぐ一階の白い空間は、デリ仕様のカフェ・スペース、地階はフォーマル・レストランになっている。ガラス・ケース越しの色とりどりの総菜と、デザート・カウンターに並ぶタルトやホール・ケーキを目の前にすると、ポッシュなフード・マーケットに来たかのよう。自然史博物館やV&A博物館の斜め前にあり、ハロッズなどのデパートからも近いので、買い物などで歩き疲れた脚を休ませに立ち寄りたい。

「Seasonal Fruit Clafouti」は、タルト生地に入ったカスタードのフィリングに、たっぷり散りばめられたブルーベリーがフルーティーな、ホッとする味わい。ほかに、マスカルポーネのチーズ・ケーキ、塩キャラメルのタルトなど常時7種類ほどのケーキが並ぶ。リクエストすれば果物や野菜を自由にミックスしてもらえるスムージーもあり、リフレッシュにぴったりだ。

225 Brompton Road SW3 2EJ

Tel: +44(0)20 7225 2107

www.bqbrasserie.com

月〜日 7:30-23:00

アクセス: Knightsbridge駅から徒歩5分

ちょっぴりデカダンに、優雅なお茶を

Sketch

|

Tangy Pate au Choux £5 |

ポップ・アートとヴィンテージの室内装飾が混在するインテリア構成で、アート・ギャラリーも顔負けの店内。入ってすぐ右手が、お茶を楽しめるパーラーだ。アートな照明で夜の雰囲気を醸し出す奥の空間と、賑やかなファブリックが自然光に映える窓際エリアがあり、気分によって使い分けてみたい。席に着くと、骨董本に挟まれたメニューというプレゼンテーションにまずうっとり。

看板ケーキのページには、素朴なケーキからはかけ離れた、説明書きを読むだけで期待に胸が膨らむ斬新なケーキがずらり。1つだけなんて言わず、友人といくつか注文して気ままにテイスティングしてみたい。こんもりと盛られたホイップ・クリームが愛らしい「Tangy Pate au Choux」は、軽いシューとリッチなクリームの甘さの中に、レモン・クリームとマンゴーのゼリーのシャープな味わいが個性的。バラ模様のティー・セットと行き届いたサービスに、優雅なプリンセスのように永遠にお茶をしていたくなる。

9 Conduit Street W1S 2XG

Tel: +44(0)20 7659 4500

www.sketch.uk.com

月〜金 8:00-2:00 土10:00-2:00 日休

アクセス: Oxford Circus駅から徒歩3分

懐かしい甘さに、心ほどける安らぎの時間

Louis Patisserie

|

Tiramisu £3 |

ウッド・パネルの壁とモカ色のソファ、額に飾られた絵までもが懐かしい気分にさせる店内。空気の流れも一気にスロー・ダウンし、窓越しのざわめきが嘘のようだ。こっくりした味のバター・クリームのケーキ、ペストリー、クッキーなどショー・ケースに並ぶスイーツは、オーナーのルイスさんが地下のキッチンで焼き上げている。

お茶を注文すると、1人分でもカップとポット、差し湯、ミルクに茶こしのセットがトレーで運ばれてくるので、素敵なティー・タイムが過ごせそう。ケーキは大きく、ゆっくり休憩してね、というメッセージが込められているようだ。「Tiramisu」はマスカルポーネ・チーズのクリームとモカ・クリームがバニラ・スポンジの層に重なったものだが、こちらのものは重くないので、昼下がりのひとときにいただくのにぴったり。ハムステッド・ヒースを散歩した後、ハイ・ストリートの坂を駅に向かいショッピングを楽しみつつ、こちらで休憩するのがお勧めだ。

32 Heath Street NW3 6TE

Tel: +44(0)20 7435 9908

月〜日 9:00-18:00

アクセス: Hampstead駅から徒歩2分

「さりげないおいしさ」が落ち着く

London Review Cake Shop

|

Lemon, Rosemary & Olive Oil Cake £2.80 |

文芸評論誌が経営する書店が2007年に併設したカフェは、本好きのみならず甘いもの好きにも評判に。大英博物館そばの落ち着いたエリアにふさわしく、ゆったりと活字に親しむ人も多い。注文して席に着くと、まず水をサービスしてくれるのもうれしい。ゆっくりとお茶をしながら、久しぶりに手紙などしたためたくなる。入り口は別だが、中で書店と繋がっているので、気になる本を持ち込んだり、カフェの棚にある話題本を手に取ったりと、ロンドンの最新文学事情をキャッチできる。

ケーキの種類は日によって変わるが、人気なのはバターの替わりにオリーブ・オイルを使い、レモンとローズマリーの風味を効かせたケーキ。夏のイタリアの木陰を思わせる爽やかさがうけ、定番になったスイーツだ。お茶は、湯を注ぐと閉じていた花が開く中国茶など、25種類を数える。キャロット・ケーキやアップル・パイなど、ほかにも誘惑がたくさん。のんびりしていたら、思わず2つめに手が伸びそうだ。

14 Bury Place WC1A 2JL

Tel: +44(0)20 7269 9030

www.lrbshop.co.uk/cakeshop

月〜土 10:00-18:30 日休

アクセス: Holborn駅から徒歩5分

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

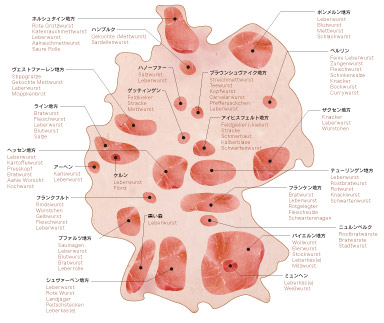

日本人にとって一番馴染み深いソーセージ。ウィンナー(Wiener)と言ったほうが、ピンとくるかもしれない。13世紀にフランクフルトで生み出さたこの伝統の味を、19世紀初期にフランクフルトで修行したウィーン人の職人が故郷に伝えたことから、すっかりウィーンに定着。そこから世界に向けて発信された。基本的には同じ製法だが、見分け方はフランクフルターの方が長いということ。少し塩を入れた熱いお湯でボイルして食べる。

日本人にとって一番馴染み深いソーセージ。ウィンナー(Wiener)と言ったほうが、ピンとくるかもしれない。13世紀にフランクフルトで生み出さたこの伝統の味を、19世紀初期にフランクフルトで修行したウィーン人の職人が故郷に伝えたことから、すっかりウィーンに定着。そこから世界に向けて発信された。基本的には同じ製法だが、見分け方はフランクフルターの方が長いということ。少し塩を入れた熱いお湯でボイルして食べる。 ボックヴルストという名前に、ビール好きは「ボックビール(Bockbier)」を連想するはず。そう、何を隠そうこのソーセージはボックビールと一緒に食すために作られたもの。キリスト教徒の断食期間中の大切な栄養源であるアルコール度数高めのボックビールに負けじと、粗挽きの肉が存在を主張する。フランクフルターよりも皮のパリッと感は控えめ、調理法は、こちらも食前にボイルして。地方によっては、Knobländer、Rote、Rote Wurstなどとも呼ばれる。

ボックヴルストという名前に、ビール好きは「ボックビール(Bockbier)」を連想するはず。そう、何を隠そうこのソーセージはボックビールと一緒に食すために作られたもの。キリスト教徒の断食期間中の大切な栄養源であるアルコール度数高めのボックビールに負けじと、粗挽きの肉が存在を主張する。フランクフルターよりも皮のパリッと感は控えめ、調理法は、こちらも食前にボイルして。地方によっては、Knobländer、Rote、Rote Wurstなどとも呼ばれる。 ミュンヘン名物として有名な白いソーセージ。「ヴァイスヴルストに12時の鐘の音を聞かせるな」と言われるように、午前中に食すのが良いとされる鮮度命の一品。甘いマスタード、ブレーツン(バイエルン方言でプレッツェルのこと)、ヴァイスビア(小麦ビール)がヴァイスブルストの三種の神器。皮をつるっと剥いて食べる。ミュンヘンっ子の大好物だが、ほかの地方のドイツ人は苦手意識を持っている人も多いとか。同種のソーセージに、WollwurstやStockwurstがある。

ミュンヘン名物として有名な白いソーセージ。「ヴァイスヴルストに12時の鐘の音を聞かせるな」と言われるように、午前中に食すのが良いとされる鮮度命の一品。甘いマスタード、ブレーツン(バイエルン方言でプレッツェルのこと)、ヴァイスビア(小麦ビール)がヴァイスブルストの三種の神器。皮をつるっと剥いて食べる。ミュンヘンっ子の大好物だが、ほかの地方のドイツ人は苦手意識を持っている人も多いとか。同種のソーセージに、WollwurstやStockwurstがある。 ビールが一滴も入っていないのに、「ビア」ヴルストと呼ばれるソーセージ。名前の由来は、スパイシーでビールに良く合うから・・・・・・とのこと。細かく切った肉に、脂肪や芥子の種、ナツメグ、ガーリックなどを練りこんで、サラミのような断面に。お肉屋さんでは、ハムのように薄切りで売られていることが多い。ビアシンケン(Bierschinken)は、ハム(Schinken)と呼ばれるているが、ソーセージの一種、。こちらもビールのつまみに最適との理由から名付けられた。

ビールが一滴も入っていないのに、「ビア」ヴルストと呼ばれるソーセージ。名前の由来は、スパイシーでビールに良く合うから・・・・・・とのこと。細かく切った肉に、脂肪や芥子の種、ナツメグ、ガーリックなどを練りこんで、サラミのような断面に。お肉屋さんでは、ハムのように薄切りで売られていることが多い。ビアシンケン(Bierschinken)は、ハム(Schinken)と呼ばれるているが、ソーセージの一種、。こちらもビールのつまみに最適との理由から名付けられた。 腸詰ではないが(北部では腸詰めのものもある)、ソーセージの一種。レバーもチーズ(Käse)も入っていないのに、レバーケーゼというこの名前。元来のレシピによると、レバーを加えることになっていたのだが、だんだんと現在のレバーの入っていないものが多勢を占めるようになったそう。それゆえFleischkäseと呼ばれることも。チーズとの関連はその形状。四角い型にペースト状の肉を入れて焼いたレバーケーゼは、チーズの塊に似ているとも。厚切りにして、マスタードを添えて食べる。

腸詰ではないが(北部では腸詰めのものもある)、ソーセージの一種。レバーもチーズ(Käse)も入っていないのに、レバーケーゼというこの名前。元来のレシピによると、レバーを加えることになっていたのだが、だんだんと現在のレバーの入っていないものが多勢を占めるようになったそう。それゆえFleischkäseと呼ばれることも。チーズとの関連はその形状。四角い型にペースト状の肉を入れて焼いたレバーケーゼは、チーズの塊に似ているとも。厚切りにして、マスタードを添えて食べる。 角ばった形に加圧し、平たく伸ばされたドライソーセージ。1日かけて冷燻し、よく乾燥させたラントイェーガーは、かなり歯ごたえがある。農作業や狩猟の合間の栄養源として、農民や狩人が持ち歩いていたものということで、ラント(耕地)イェーガー(狩)の名を持つ。2つのソーセージがつながった形で売られている。Peitschenstecken(鞭棒)、Bauraseufzer(農夫のため息)、Unteruhlbacher(シュトゥットガルト近郊の街に由来)とも呼ばれる。

角ばった形に加圧し、平たく伸ばされたドライソーセージ。1日かけて冷燻し、よく乾燥させたラントイェーガーは、かなり歯ごたえがある。農作業や狩猟の合間の栄養源として、農民や狩人が持ち歩いていたものということで、ラント(耕地)イェーガー(狩)の名を持つ。2つのソーセージがつながった形で売られている。Peitschenstecken(鞭棒)、Bauraseufzer(農夫のため息)、Unteruhlbacher(シュトゥットガルト近郊の街に由来)とも呼ばれる。 脂肪を含まない豚のひき肉(Mett)を使用したもの。メットヴルストと一口に言っても地方によって千差万別なのが、その硬さ。北部では硬く、サラミに近いものを指し、南部やオーストリアでは、StreichmettwurstやZwiebelmettwurstのような柔らかいものを指すことが多い。パンと一緒に食べるのが一般的。柔らかいメットヴルストをパンに塗って、タマネギを散らした様子は一見、ネギトロのよう。似たようなソーセージにテーヴルスト(Teewurst)もある。

脂肪を含まない豚のひき肉(Mett)を使用したもの。メットヴルストと一口に言っても地方によって千差万別なのが、その硬さ。北部では硬く、サラミに近いものを指し、南部やオーストリアでは、StreichmettwurstやZwiebelmettwurstのような柔らかいものを指すことが多い。パンと一緒に食べるのが一般的。柔らかいメットヴルストをパンに塗って、タマネギを散らした様子は一見、ネギトロのよう。似たようなソーセージにテーヴルスト(Teewurst)もある。 レバーペーストと言えば、イメージしやすいかもしれない。フォアグラほどの繊細さはないが、パンによく合う食卓の人気者。香草や野菜、ベーコンなどを加えることにより、多数のバリエーションが生まれる。レバー特有の風味が気になる場合は、プレーンのレバーヴルストより香草がたっぷり入ったものを選びたい。

レバーペーストと言えば、イメージしやすいかもしれない。フォアグラほどの繊細さはないが、パンによく合う食卓の人気者。香草や野菜、ベーコンなどを加えることにより、多数のバリエーションが生まれる。レバー特有の風味が気になる場合は、プレーンのレバーヴルストより香草がたっぷり入ったものを選びたい。 血のソーセージはドイツ最古のソーセージの1つ。血・・・・・・と苦手意識を持つ人も多いが、濃厚な旨みがある(思ったほど血生臭くもない)。地域によってRotwurst、Blunzn、Flönzと名前を変える。肉の代わりにタン(Zunge)を使うと、Zungenwurstに。冷たいブルートヴルストにタマネギの輪切りを添えて食したり、グリルで焼いて食べる。

血のソーセージはドイツ最古のソーセージの1つ。血・・・・・・と苦手意識を持つ人も多いが、濃厚な旨みがある(思ったほど血生臭くもない)。地域によってRotwurst、Blunzn、Flönzと名前を変える。肉の代わりにタン(Zunge)を使うと、Zungenwurstに。冷たいブルートヴルストにタマネギの輪切りを添えて食したり、グリルで焼いて食べる。 脂肪分や軟骨のゼラチン質を利用した煮こごり。スープを固めたものと思って、塩気の強い風味を期待すると予想以上の酸味と出会い、驚くかもしれない。しっかりとした味付けで、ビールのお供としては申し分なし。肉をメインにしたもののみならず、野菜や卵をゼラチンで固めたものなど、バリエーション多数。冷たいままでいただく。

脂肪分や軟骨のゼラチン質を利用した煮こごり。スープを固めたものと思って、塩気の強い風味を期待すると予想以上の酸味と出会い、驚くかもしれない。しっかりとした味付けで、ビールのお供としては申し分なし。肉をメインにしたもののみならず、野菜や卵をゼラチンで固めたものなど、バリエーション多数。冷たいままでいただく。 焼きソーセージといえば、テューリンゲンのソーセージ! とその名をドイツ全国に知らしめている。炭火でグリルするのが正統派の食べ方。「テューリンガー」と名乗るためには、テューリンゲンで作られ、規定の原料を使用している必要があり、どこの地域でも易々と名乗れる名称ではない。本物をお求めの際は、テューリンゲン風(Thüringer Art)の表記に惑わされぬようご注意を。

焼きソーセージといえば、テューリンゲンのソーセージ! とその名をドイツ全国に知らしめている。炭火でグリルするのが正統派の食べ方。「テューリンガー」と名乗るためには、テューリンゲンで作られ、規定の原料を使用している必要があり、どこの地域でも易々と名乗れる名称ではない。本物をお求めの際は、テューリンゲン風(Thüringer Art)の表記に惑わされぬようご注意を。 言わずと知れたニュルンベルクの名物料理。ほかのブラートヴルストと比べて小ぶりなニュルンベルガーには、西洋ワサビ(Meerrettich)がよく合う。テューリンゲン同様、当地でも「ニュルンベルガー」の品質と伝統を守るため、ニュルンベルク市内で正しく製造されたソーセージのみがその名を名乗れる。考えてみれは当然のことだが、レシピを真似て名を騙るお店がでるほど人気の高いソーセージということだろう。

言わずと知れたニュルンベルクの名物料理。ほかのブラートヴルストと比べて小ぶりなニュルンベルガーには、西洋ワサビ(Meerrettich)がよく合う。テューリンゲン同様、当地でも「ニュルンベルガー」の品質と伝統を守るため、ニュルンベルク市内で正しく製造されたソーセージのみがその名を名乗れる。考えてみれは当然のことだが、レシピを真似て名を騙るお店がでるほど人気の高いソーセージということだろう。

ヴルストやヴルートヴルストが自慢だ。ドイツの食肉文化を守る者として、「ドイツ人にとって、ソーセージは職人の技術と情熱が作り出す文化。美味しくないわけがない」と胸を張る。

ヴルストやヴルートヴルストが自慢だ。ドイツの食肉文化を守る者として、「ドイツ人にとって、ソーセージは職人の技術と情熱が作り出す文化。美味しくないわけがない」と胸を張る。 のは、自身も週に3~4日はソーセージを食べると言うアルトビール醸造所シューマッハーのウェイターの皆さん。「ドイツ人のソーセージ好きは、もう疑問の余地がない」と締めくくる。

のは、自身も週に3~4日はソーセージを食べると言うアルトビール醸造所シューマッハーのウェイターの皆さん。「ドイツ人のソーセージ好きは、もう疑問の余地がない」と締めくくる。 炭火焼の香りに誘われて

炭火焼の香りに誘われて カリーヴルストの専門店

カリーヴルストの専門店  ソーセージの味を引き出す調味料は西洋ワサビやケチャップなど色々あるけれど、日本では考えられないくらい多くの種類を擁するマスタードにこだわりたいなら、専門店へ行ってみよう。

ソーセージの味を引き出す調味料は西洋ワサビやケチャップなど色々あるけれど、日本では考えられないくらい多くの種類を擁するマスタードにこだわりたいなら、専門店へ行ってみよう。 ベルリン発祥のカリーヴルストの

ベルリン発祥のカリーヴルストの コンテストなどイベント盛りだくさんの

コンテストなどイベント盛りだくさんの

この音楽祭の支配人を務めるマーク・マスト氏は「インターバル」をコンセプトに掲げ、個性ある2つの音色が重なり合うとき、そこに全く新しい音が誕生するという「音の共鳴」に注目する。同コンセプトに基づき、音楽祭も2回に分けて開催される。目玉は、同音楽祭が独自に主催する「特別賞」で、今年その栄誉に輝いたフランスの新星チェリスト、トリスタン・コルヌ。

この音楽祭の支配人を務めるマーク・マスト氏は「インターバル」をコンセプトに掲げ、個性ある2つの音色が重なり合うとき、そこに全く新しい音が誕生するという「音の共鳴」に注目する。同コンセプトに基づき、音楽祭も2回に分けて開催される。目玉は、同音楽祭が独自に主催する「特別賞」で、今年その栄誉に輝いたフランスの新星チェリスト、トリスタン・コルヌ。 バロック時代の絢爛豪華な宮廷祝賀の息吹が今なお感じられるダルムシュタット城で、当時の賑わいさながらの音楽祭を開こうと、2001年に市民が立ち上がった。以降、毎年開催されている音楽祭は今年でちょうど10周年。宮殿での艶やかな音楽祭を締めくくるのは、ドイツ・オペラ界を代表するテノール歌手ルネ・コロによるワーグナーの「タンホイザー」。

バロック時代の絢爛豪華な宮廷祝賀の息吹が今なお感じられるダルムシュタット城で、当時の賑わいさながらの音楽祭を開こうと、2001年に市民が立ち上がった。以降、毎年開催されている音楽祭は今年でちょうど10周年。宮殿での艶やかな音楽祭を締めくくるのは、ドイツ・オペラ界を代表するテノール歌手ルネ・コロによるワーグナーの「タンホイザー」。 ウィンタースポーツのメッカ、リゾート地として知られるアルゴイ地方の山々に、美しいクラシックの音色が響き渡る。この音楽祭のハイライトは、標高2000メートルのネーベルホルンで聴く山頂コンサート。アルプスの大自然の空気と一流音楽家が奏でる豊かな音色を全身で感じよう。今回は、オーボエやフルート、クラリネットなどの木管楽器に焦点を当てる。

ウィンタースポーツのメッカ、リゾート地として知られるアルゴイ地方の山々に、美しいクラシックの音色が響き渡る。この音楽祭のハイライトは、標高2000メートルのネーベルホルンで聴く山頂コンサート。アルプスの大自然の空気と一流音楽家が奏でる豊かな音色を全身で感じよう。今回は、オーボエやフルート、クラリネットなどの木管楽器に焦点を当てる。 ブレーメン市内とその近郊29カ所で、宗教曲から交響曲、室内楽まで全40のコンサートが繰り広げられる。8月27日、オープニングの夜はイルミネーションで飾られたブレーメンの中央広場の舞台に、ソウル・フィルらビッグ・ゲストが登場。クラシックのほかにも、ジャズやワールド・ミュージック、パーカッションなど、贅沢なプログラムが組まれる。

ブレーメン市内とその近郊29カ所で、宗教曲から交響曲、室内楽まで全40のコンサートが繰り広げられる。8月27日、オープニングの夜はイルミネーションで飾られたブレーメンの中央広場の舞台に、ソウル・フィルらビッグ・ゲストが登場。クラシックのほかにも、ジャズやワールド・ミュージック、パーカッションなど、贅沢なプログラムが組まれる。 修道院の廃墟やルートヴィヒ1世の夏の別荘、バイエルン王朝時代に建てられた要塞など、プファルツ地方の歴史的建造群を巡りながら、約3カ月間にわたり繰り広げられる祭典。欧州各地のスター奏者たちが、即興を交えながらジャズの多様性を紹介する。現代パーカッショニストの最高峰トリロク・グルトゥによる、息を呑むほどに美しい演奏も逃せない!

修道院の廃墟やルートヴィヒ1世の夏の別荘、バイエルン王朝時代に建てられた要塞など、プファルツ地方の歴史的建造群を巡りながら、約3カ月間にわたり繰り広げられる祭典。欧州各地のスター奏者たちが、即興を交えながらジャズの多様性を紹介する。現代パーカッショニストの最高峰トリロク・グルトゥによる、息を呑むほどに美しい演奏も逃せない! 参加アーティスト数約500人、観客動員数約30万人で国内最大規模を誇る毎年恒例のジャズ・イベントが、今年も街中をしっとりとジャズの音色に包み込む。ジャズ以外にも、ファンクやソウル、ブルース、ロックといった幅広いジャンルの音楽が披露されるこの祭りの今回のイチオシは、ハスキーボイスと甘い歌詞で聴衆を酔わせる人気シンガー、クルーゾ。

参加アーティスト数約500人、観客動員数約30万人で国内最大規模を誇る毎年恒例のジャズ・イベントが、今年も街中をしっとりとジャズの音色に包み込む。ジャズ以外にも、ファンクやソウル、ブルース、ロックといった幅広いジャンルの音楽が披露されるこの祭りの今回のイチオシは、ハスキーボイスと甘い歌詞で聴衆を酔わせる人気シンガー、クルーゾ。 「ピアノ・ピアノ ── エスビョルンを偲ぶ」をモットーに、キール、フズム、ザルツァウの3都市で開かれるジャズ祭り。ザルツァウで旗揚げし、世界的名声を博したスウェーデンの偉才ジャズピアニスト、エスビョルン・スヴェンセン。3年前に事故で急死した彼へのオマージュとして、2003年に彼と共演した米国人ギターリスト、パット・メセニーが再び舞台に立つ。

「ピアノ・ピアノ ── エスビョルンを偲ぶ」をモットーに、キール、フズム、ザルツァウの3都市で開かれるジャズ祭り。ザルツァウで旗揚げし、世界的名声を博したスウェーデンの偉才ジャズピアニスト、エスビョルン・スヴェンセン。3年前に事故で急死した彼へのオマージュとして、2003年に彼と共演した米国人ギターリスト、パット・メセニーが再び舞台に立つ。 “open”というタイトルが示す通り、1994年の初開催以来、同フェスティバルはあらゆる観客が音楽に親しめることをモットーに続けれられてきた。そのためプログラムも、ジャズに主軸を置きながらも、国境や音楽のジャンルの垣根を超えた多種多様な内容となっている。最終日には、ビッグ・アーティストらによる子どもたちのためのジャズ教室も開催。

“open”というタイトルが示す通り、1994年の初開催以来、同フェスティバルはあらゆる観客が音楽に親しめることをモットーに続けれられてきた。そのためプログラムも、ジャズに主軸を置きながらも、国境や音楽のジャンルの垣根を超えた多種多様な内容となっている。最終日には、ビッグ・アーティストらによる子どもたちのためのジャズ教室も開催。 クラシックやジャズ、ロック、ポップなどの音楽はもちろん、スポーツやダンス、コメディー・ショーまで、あらゆるエンターテイメントがフライブルクに大集結。舞台は巨大なテントの中に設置されているから雨が降っても安心、日焼けの心配もない。メジャー・デビューへの登竜門とされるこの野外フェスで、今年はどんなニューカマーが発掘されるのか!?

クラシックやジャズ、ロック、ポップなどの音楽はもちろん、スポーツやダンス、コメディー・ショーまで、あらゆるエンターテイメントがフライブルクに大集結。舞台は巨大なテントの中に設置されているから雨が降っても安心、日焼けの心配もない。メジャー・デビューへの登竜門とされるこの野外フェスで、今年はどんなニューカマーが発掘されるのか!? デュイスブルクの工業団地跡に造られた公園。その昔は高価な銑鉄が集められていた場所に、今は明日を夢見る音楽の“原石”たちがやって来る。今回はスコットランドのポストロックバンド、モグワイが出演するほか、テーマ国をミャンマーとし、バラエティー豊かな同国の音楽を紹介する。期間中、ぶっ通しで音楽に浸りたい人は、会場近くのキャンプ場を利用し、泊り込みで楽しもう。

デュイスブルクの工業団地跡に造られた公園。その昔は高価な銑鉄が集められていた場所に、今は明日を夢見る音楽の“原石”たちがやって来る。今回はスコットランドのポストロックバンド、モグワイが出演するほか、テーマ国をミャンマーとし、バラエティー豊かな同国の音楽を紹介する。期間中、ぶっ通しで音楽に浸りたい人は、会場近くのキャンプ場を利用し、泊り込みで楽しもう。 貴族が栄華を誇ったルネサンス期に、地位、名誉、そして絶世の美女アナ妃を勝ち取ったバイエルン公アルブレヒト5世の祝賀の模様が、ミュンヘンのレジデンツを舞台に綴られる。道化あり、ムーア人のアクロバティックダンスあり、ルネサンス音楽や宮廷舞踊ありと、ドイツ語が分からなくても十分に華やかな宮廷の雰囲気を楽しめる内容となっている。会場では、小物や雑貨を販売するルネサンス・マルクトも開催。

貴族が栄華を誇ったルネサンス期に、地位、名誉、そして絶世の美女アナ妃を勝ち取ったバイエルン公アルブレヒト5世の祝賀の模様が、ミュンヘンのレジデンツを舞台に綴られる。道化あり、ムーア人のアクロバティックダンスあり、ルネサンス音楽や宮廷舞踊ありと、ドイツ語が分からなくても十分に華やかな宮廷の雰囲気を楽しめる内容となっている。会場では、小物や雑貨を販売するルネサンス・マルクトも開催。

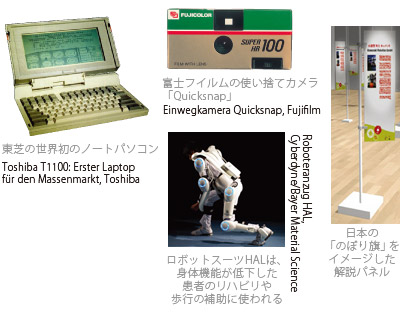

「日独交流の歴史、

「日独交流の歴史、

展示会場の中央にある「タッチセンサー型 情報テーブル」には、年代、ジャンル、企業別に日本の文化や日独交流の歴史に関する情報が網羅されていてる。上面がタッチセンサーパネルになっているから、指で触れて、情報をまさに手繰り寄せる感覚。表示される映像や情報は、テーブル上だけでなく、左右に設置されたスクリーンにも映し出される。展示品を見ながら疑問に思ったこと、気になることが出てきたら、すぐにこの情報テーブルにタッチ!

展示会場の中央にある「タッチセンサー型 情報テーブル」には、年代、ジャンル、企業別に日本の文化や日独交流の歴史に関する情報が網羅されていてる。上面がタッチセンサーパネルになっているから、指で触れて、情報をまさに手繰り寄せる感覚。表示される映像や情報は、テーブル上だけでなく、左右に設置されたスクリーンにも映し出される。展示品を見ながら疑問に思ったこと、気になることが出てきたら、すぐにこの情報テーブルにタッチ!