ベルリンの壁崩壊30周年記念特集【後編】

2つのドイツが迎えた

あの日とそれからの30年

ベルリンの壁崩壊からちょうど30年を迎える、2019年11月9日。前号に引き続き、今回もベルリンの壁をテーマに特集をお届けする。後編の幕開けは、社会主義体制が崩れ始めた東ドイツ。壁崩壊までのダイナミックな歴史の流れを感じながら、その後の30年について振り返る。再び1つになったドイツが歩んできた道のりは、決して平たんではなかった。私たちは過去を知ることで、現代ドイツの課題をさらに理解することができるかもしれない。(Text:編集部)

ベルリンの壁崩壊30周年記念特集 目次

"革命前夜" 社会主義体制のほころびと市民デモ

1985年にミハイル・ゴルバチョフがソビエト連邦共産党書記長に就任。政治体制の改革「ペレストロイカ」政策を推進し、西側との関係改善を図りながら経済の再建を目指した。それに伴い、ポーランドやハンガリーなどの東欧諸国でも民主化を求める声が高まっていく。しかし、東ドイツではそのような政治改革は一切行われず、国民の不満は募るばかりだった。

1989年5月、ハンガリー政府がそれまで国境にあった有刺鉄線を撤去し、「鉄のカーテン」にほころびが生じ始める。夏になると多くの東ドイツ市民たちが、もう二度と東ドイツに帰ってこない決意を固め、休暇へと出かけた。行先はハンガリー。ハンガリーとオーストリアの国境を越え、さらに西ドイツへと渡っていくのだった。

東ドイツを去る市民が増える一方で、国内にとどまって内部からの改革を目指す動きも広まっていく。最初の大規模なデモは1989年9月4日にライプツィヒで行われ、およそ1200人が「大量逃亡の代わりに旅行の自由を(Reisefreiheit statt Massenflucht)」と叫んだ。以降この「月曜デモ」は、公安当局からの圧力にも屈せず毎週行われ、2週間後の9月25日には8000人、10月2日には1万5000人、10月16日には15万人、そして10月23日には30万人がデモ行進に参加。出国の自由を訴えるとともに、「私たちはここに残る(Wir bleiben hier!)」、「われわれこそが国民だ(Wirsind das Volk!)」と呼びかけ、国内の体制改革と民主化を強く求めた。

人口流出による社会の空洞化、そして国内では市民による激しいデモ。もはや崩壊寸前に追い込まれるなか、東ドイツは1989年11月9日を迎えた。

勘違いが招いた歴史的事件 壁崩壊までの14時間30分

50年先も100年先も存在し続けるだろうといわれていた、ベルリンの壁。しかし、東ドイツからの亡命者の数は日を追うごとに増え、国内ではデモがますます激化。この現状を打破しようと東ドイツ政府が躍起になっていた矢先、壁の崩壊は突然、そして誰もが予想だにしなかった形で訪れることになった。1989年11月9日、この歴史的な平和革命の日は、ゲルハルト・ラウター内務省旅券局長の事務所から始まる。

参考:Bundeszentrale für politische Bildung「Chronik der Mauer」

Berliner Zeitung「Der Tag, an dem die Mauer fiel」

ドイツニュースダイジェスト「そのとき時代が変わった~ベルリンの壁崩壊」

1989年11月4日の東ベルリンのアレキサンダー広場でのデモには、100万人が集まったともいわれる

1989年11月4日の東ベルリンのアレキサンダー広場でのデモには、100万人が集まったともいわれる

1989年11月9日(木)

9:00 新しい政令案の作成を開始

ゲルハルト・ラウター内務省旅券局長をはじめとした4人の官僚と国家保安省員が、ラウターの事務所に集まる。東ドイツ市民がチェコスロバキアを経由して西ドイツへ亡命することを防ぐため、将来的に東ドイツからの出国申請に関するすべての制限を廃止することで、すぐに4人の意見が一致した。

チェコスロバキアのプラハに到着した東ドイツ市民たち(1989年10月撮影)

チェコスロバキアのプラハに到着した東ドイツ市民たち(1989年10月撮影)

10:00 総会協議2日目がスタート

党中央委員会(ZK)総会の2日目の協議が始まり、デモ対策などについて話し合われる。

12:00 政令案が完成

ラウターが政令案を完成させる。10月17日からエーリッヒ・ホーネッカーに代わって国家評議会議長を務めるエゴン・クレンツが、タバコ休憩をしている政治局のメンバーと政令案に目を通す。草稿が各閣僚に渡される。

16:00 クレンツが新政令を発表

クレンツが党中央委員会で旅行規則に関する新政令を読み上げる。

17:30 クレンツが記者会見を要請

クレンツがスポークスマンのギュンター・シャボウスキーに決議案とプレスリリースを渡し、18時から国際プレスセンターで記者会見を行うよう要請。しかし、クレンツの詰めの甘い行動が壁崩壊を導くことになる。

詰めが甘かった4つの行動

- 1. 本来は新政令に対して18時まで異議申し立てが可能だったが、クレンツはその時刻まで待たなかった。

- 2. 新政令は翌日4時に公開予定だったが、クレンツはそれを見落としていた。

- 3. 記者会見前にクレンツ自身がシャボウスキーに新政令について説明すべきだったが、それを行わなかった。

- 4. クレンツは、協議の場にいなかったシャボウスキーに会見を託してしまった。

18:49 歴史的記者会見が始まる

シャボウスキーが東ベルリンの国際プレスセンターで記者会見を始める。記者会見は中継され、各国メディアも招かれていた。新政令について正しく理解していなかったシャボウスキーは、記者の質問に対し、新しい旅行規則が「今すぐに」効力を発揮すると発表。事実上、ベルリンの壁が開くことをここで宣言してしまう。

記者会見のやり取り(抜粋)

- シャボウスキー:私たちはすべての東ドイツ市民が国境を越えての旅行を可能とする規則をつくることにしました。

- ANSA通信記者:パスポートなしですか? パスポートなし?

- シャボウスキー:(中略)今私からパスポートに関する質問にお答えすることはできません。(中略)

- DAPA記者:この政令はいつ施行されるのですか?

シャボウスキー:私が知る限りでは今すぐに。滞りなく。

左)記者会見で話すシャボウスキー

左)記者会見で話すシャボウスキー

右)東ドイツのニュース番組で報道された記者会見の様子

19:05 メディアが速報を出し始める

- 19:05 AP通信社「DDR öffnet Grenze (東ドイツが国境を開く)」

- 19:41 ドイツ通信社「Die DDR-Grenze ... ist offen (東ドイツの国境が……開かれた)」

- 20:15 西ドイツの国民的ニュース番組 Tagesschau「DDR öffnet Grenze」

20:30 国境検問所に市民が詰めかける

約100人の東ベルリン市民がボルンホルマー通りのゲートにやってきた。国境警備隊長のハラルド・イェーガーは「シャボウスキーが新しい旅行規則を発表しましたが、それには許可が必要です。人民警察でそれを受け取ってください」と話す。しかし、人々は「今すぐだと彼は言ったんだ!滞りなくと!」と抗議。

20:47 総会協議2日目が終了

党中央委員会総会の2日目の協議が終わったが、この時点でほとんどの総会出席者はベルリンで何が起きているのかを知らず、そのまま帰宅した。

21:20 ボルンホルマー通りに約500人

ボルンホルマー通りに人々が押し寄せ、道路に車が並び始める。

21:50 イェーガーが「通気法」を開始する

上司の指示を受けて、イェーガーは一部の東ベルリン市民のパスポートに「不法出国につき再入国不可」のスタンプを押し、西ベルリンに送り出し始める。これを「通気法(Ventillösung)」という。

23:10 ボルンホルマー通りに約3万人

イェーガーの目測では、ボルンホルマー通りに約3万人が押し寄せていた。この時間になると、西ベルリンから戻ってくる東ベルリン市民も。ある女性はパスポートに再入国不可のスタンプが押されたにもかかわらず、子どもを家に置いてきたから東ベルリンへ帰りたいと泣き始める。イェーガーは、仕方なく全員の再入国を許可する。

23:30 ボルンホルマー通りのゲートが開く

ベルリンの壁崩壊

ゲートが限界を迎え、人々の安全を考えたイェーガーは独断で遮断機を上げることに。人々は橋を渡り、西ベルリン市民に迎え入れられた。その後、ほかの国境検問所も次々に解放され、ベルリンの壁が崩壊した。

国境検問所を越えていく東ベルリン市民

国境検問所を越えていく東ベルリン市民

1989年11月10日(金)

1:00 ブランデンブルク門のゲートが開く

東西ベルリンの両市民がブランデンブルク門付近の壁に集まる。クーダム(西ベルリンの繁華街)にも多くの人が集まり、朝までパーティーが繰り広げられた。

壁の崩壊をともに喜ぶ東西ベルリンの市民たち

壁の崩壊をともに喜ぶ東西ベルリンの市民たち

東西分断時代を知る人のエピソード 「あの日、私はここにいた」

当時を知る人たちは、どのような気持ちでこの歴史的事件を受け止めたのだろうか。ベルリンの壁崩壊30周年記念特集の前編(1107号)の中で「壁の中の暮らし・壁の外の暮らし」について語ってくれた4人の方に、再び話を聞いた。

東ベルリン壁が開いて未来が開けた ウーヴェ・ベネケさん(当時19歳)

1970年東ベルリン生まれ。大学進学前の兵役中に壁が崩壊した。1999年、東ベルリン出身の4 人の仲間とゲーム会社を立ち上げ、現在も同社の共同経営者。

東ドイツでは1年半の兵役義務があったため、兵役後に大学に進学しようと考えていました。壁が崩壊する1カ月ほど前に19歳の誕生日を迎え、兵役が始まったばかりだったので、あの日は東ベルリン市内の軍施設にいました。運動室に向かおうとしていた時だったと思いますが、誰かが壁が開いたと知らせにやってきたんです。壁崩壊を知らされたにもかかわらず、そのまま運動室に行きました。物事は変わっていくものだと思ったくらいで、あまり実感が沸かなかったんですね。その後、東ドイツ市民が西ドイツに行くと祝い金(Begrüßungsgeld)として100ドイツマルクをもらえる期間がありました。11月に父と一緒に西ベルリンに行き、空手の本を購入したことを覚えています。

壁崩壊前は数学か物理の教師になろうと思っていたのですが、ドイツが再統一したことで一気に可能性が広がったと感じました。結局大学では、その当時東ドイツでも熱かった情報学やコンピューターサイエンスを学び、90年代の終わりに東ベルリン出身の仲間たちとゲームの会社を立ち上げることに。今年で創業20周年を迎えることができました。

西ベルリン翌朝の新聞を読んでびっくり! 吉岡俊司さん(当時40歳)

1949年生まれ、和歌山県で育つ。ハンブルク、デュッセルドルフを経て、1973年に西ベルリンに移住した。2018 年まで日本食レストランのオーナー。

11月9日の晩はちょうど親友が自宅を訪ねてきていて、何も知らずに眠ってしまいました。翌朝、買い物に行ったらB.Z.(タブロイド紙)に大きく「Die Mauer ist weg!(壁がなくなった!)」と書かれているのが目に入ってきて。まさかと思って帰宅後にテレビをつけたら、街中がすごいことになっていたんです。それからこの目で確かめようと、すぐ車に乗って見に行きました。クーダムは車道まで人が出ていて、マクドナルドには人がずらーっと並んでいました。写真を撮ってあちこち回ったのですが、すごく浮き立つ気持ちでしたね。だって、西ベルリンを自由に出ていけるようになったんですから。

壁が開いてからは、東ベルリンの人が買い物に来るようになったので、西ベルリンからバナナがなくなって(笑)。それからしばらくして、経営していた日本食屋で新しいアルバイトの子を雇ったのですが、住所がどうも聞いたことない地名で……そしたら、東ベルリンの学生だったんです。すごく真面目に働いてくれていましたが、1つ印象的だったのが、まかないは必ずサラダを食べたがったこと。東ベルリンには新鮮な野菜が売られていなかったからだと思います。

ケルン東ドイツ出身の同僚と泣いて喜ぶ 永井潤子さん(当時55歳)

1934年東京都生まれ。日本短波放送(当時)に勤めた後に、1972年にケルンに移住し、ドイチェ・ヴェレの日本語放送記者として働く。2000年よりベルリン在住フリージャーナリスト。

当時、私は西ドイツの公共国際放送ドイチェ・ヴェレの日本語放送記者として、ケルンで働いていました。あの日は夕方に仕事が終わって、早々に帰宅しました。それで、夜テレビをつけたら、シャボウスキーさんの記者会見をやっていて。壁が崩壊したのは真夜中でしたが、東ドイツ出身の同僚に電話して、彼女と2人で泣いて喜んだことを覚えています。同僚は東ドイツで政治的な迫害を受けたため、大学時代から家族と離れて西ドイツに暮らしていました。そんな彼女の里帰りに何度か一緒に行ったことがあるのですが、ご家族には本当に良くしてもらっていたんですね。東西別れ別れになった家族の苦しみや悲しみを身に染みて感じていたので、壁の崩壊を自分のことのように喜びました。

それからしばらくの間、ドイチェ・ヴェレの記者として交代でベルリンへ取材に行きました。東ベルリンから本社に電話でニュースを報告しようにも、公衆電話もなくて。当時の東ベルリンでは、お偉いさんしか電話を持っていなかったんです。だから、私たちは東ベルリンから西ベルリンまで走って、本社に電話をかけました。

東京解説者として日本のテレビ番組に出演 アンドレアス・ガンドウさん(当時38歳)

1950年東ベルリン生まれ。1956年、政治的な理由で両親と7人の姉とともに西ベルリンに移った。元新聞記者で、日本特派員として約20年日本に住んだ経験も。

西ベルリンの大学で日本学と経済学を学び、卒業してから銀行の仕事をしました。その後、新聞記者として採用されてデュッセルドルフへ移住。1985年からは東京に赴任し、特派員として働いていました。当時はインターネットがない時代ですから、ドイツの出来事はあまりフォローしていなくて。でも、1989年6月に中国で天安門事件があって、東ドイツもそれに影響を受けて、状況がだんだんと変わってきていることを感じていました。

あの日、東京は11月10日。午前中だったのですが、ドイツ銀行の記者会見があって、その時に夜中だったベルリンの壁崩壊のニュースが入ってきたんですね。あまりに突然のことだったので、残念ながら当時どんなふうに感じたのかは覚えていません。その後、ドイツの状況を解説するため、日本のテレビ局の依頼でいくつかニュース番組に出演しました。しかし、ドイツの情報を全然持っていなかったため、西ベルリンに住む甥に電話をして、ベルリンの様子についていろいろと聞きました。東ドイツ製の自動車「トラバント」が西ベルリンを走るようになり、その排気ガスがものすごい臭いだったそうです。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック 私の街のレポーター:市立博物館の特別展「東ベルリン」(19 Juli 2019)

私の街のレポーター:市立博物館の特別展「東ベルリン」(19 Juli 2019) ベルリン 発掘の散歩術 - 壁のあった時代と壁のない時代(2 März 2018)

ベルリン 発掘の散歩術 - 壁のあった時代と壁のない時代(2 März 2018) そのとき時代が変わった ベルリンの壁崩壊(21 Oktober 2011)

そのとき時代が変わった ベルリンの壁崩壊(21 Oktober 2011)

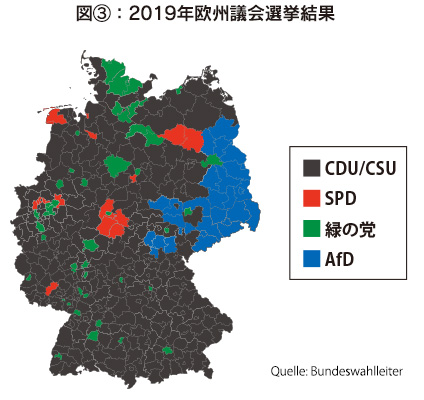

2019年5月に行われた欧州議会選挙でAfDの得票率がトップになった地域は、

2019年5月に行われた欧州議会選挙でAfDの得票率がトップになった地域は、

建設:1961年8月13日(日)

建設:1961年8月13日(日)

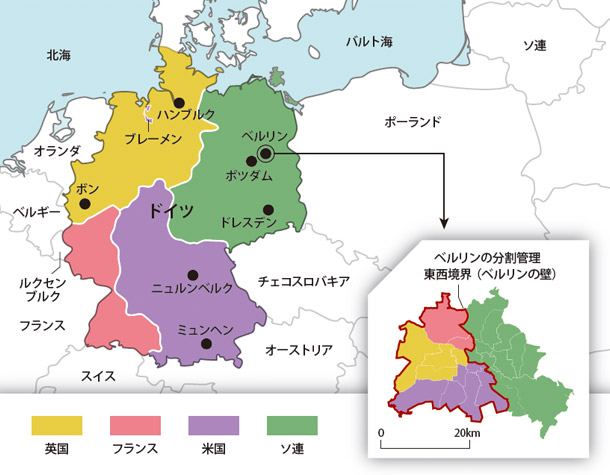

第二次世界大戦後の連合国によるドイツ4分割統治

第二次世界大戦後の連合国によるドイツ4分割統治 ベルリン封鎖時、物資を運ぶ米軍輸送機に手を振る子どもたち

ベルリン封鎖時、物資を運ぶ米軍輸送機に手を振る子どもたち

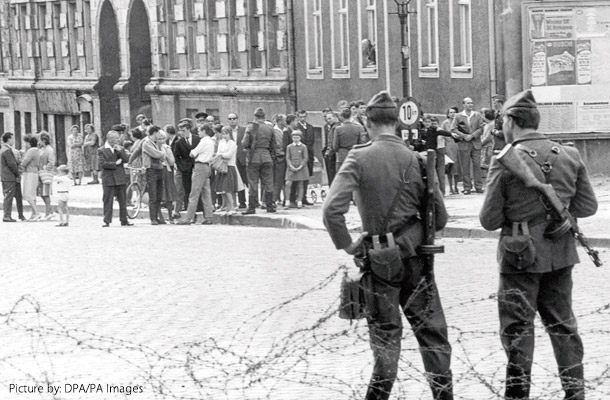

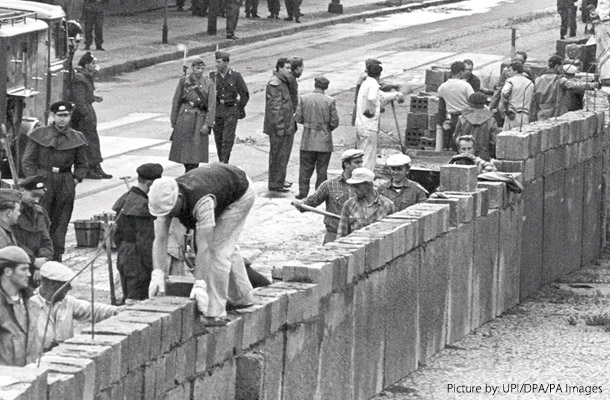

壁建設の作業員たちもまた、武装した警官に見張られていた

壁建設の作業員たちもまた、武装した警官に見張られていた 1969年に建てられた東ベルリンの監視塔

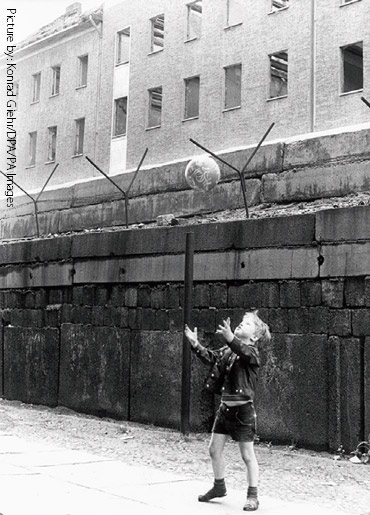

1969年に建てられた東ベルリンの監視塔 壁の前でボール遊びをする西ベルリンの子ども

壁の前でボール遊びをする西ベルリンの子ども クリスマスに東ドイツの親戚を訪ねるため、入国審査に並ぶ西ベルリンの人々

クリスマスに東ドイツの親戚を訪ねるため、入国審査に並ぶ西ベルリンの人々 東ベルリンを一望できる物見台は街のいたるところにあった

東ベルリンを一望できる物見台は街のいたるところにあった 東ドイツの各都市にあったインターショップは1989年時点で470店舗あったという

東ドイツの各都市にあったインターショップは1989年時点で470店舗あったという 「Seid bereit!(備えよ!)」の号令に「Immer bereit!(常に備えあり!)」と

「Seid bereit!(備えよ!)」の号令に「Immer bereit!(常に備えあり!)」と