冬本番を迎え、ほかほかのスープで身体を温めたい!という人も多いはず。ドイツのスープは野菜やお肉、パスタなどが入り、具だくさんでバラエティー豊か。季節ごとにも楽しめるスープの魅力をたっぷりと紹介する。 (Text:編集部)

ドイツでスープを楽しむための

4つのトリビア

トリビア 1 毎週土曜日はスープを食べる日

トリビア 1 毎週土曜日はスープを食べる日

夕飯は「Kaltes Essen(ハムやパンなどで軽く済ませる冷たい食事)」が好まれるドイツだが、スープは別。ドイツスープ研究所の統計によると、ドイツの80%の消費者が土曜の夕食時にスープを食す傾向にあるという。なお、平日は29%にとどまっている。ちなみにドイツの「スープの日」は11月19日。参考:n-tv「Samstag ist Suppentag」

トリビア 2 スープ人気の秘密は「時短料理」だから?

トリビア 2 スープ人気の秘密は「時短料理」だから?

ドイツでスープが愛されるのは、健康に良いだけではなく、調理に時間がかからないことも大きな理由の一つ。かつては、何時間もかけてFond(煮汁)を取るところからスープが作られていたが、忙しい現代人はインスタントや缶詰に頼る傾向にあるそう。またスープ製品は国産が好まれ、輸入品は全体の5%。参考:Deutsches Suppeninstitut

トリビア 3 Eintopf(煮込料理)はスープじゃない?

トリビア 3 Eintopf(煮込料理)はスープじゃない?

ポットにさまざまな具材を入れて煮込むアイントプフは、日本の「鍋」や「シチュー」と同じようなメニュー。アイントプフとスープとの違いは、メインディッシュとなりえるか、サイドメニューや前菜となるか。また、お肉と多様な野菜をじっくり時間をかけて煮込むことも、アイントプフの特徴。参考:EAT SMARTER「Suppe, Brühe, Eintopf: So löffeln Sie richtig!」

トリビア 4 ドイツでプチトレンド「Suppenfasten」

トリビア 4 ドイツでプチトレンド「Suppenfasten」

ほとんど固形物を含まないスープのみを食べるスープ断食(Suppenfasten)が、ドイツではプチトレンド。この健康法には守るべき規則がいくつかあり、例えばインスタントスープはNG、1日30〜40分のウォーキングを推奨など。レシピや成功のポイントはウェブや本にさまざまな情報が掲載されている。参考:ELLE.de online「In zehn Tagen bis zu zehn Kilo abnehmen? Das verspricht Suppenfasten」

統計で見るドイツのスープのあれこれ

ドイツで人気のスープ

Quelle: Deutsches Suppeninstitut / Suppen-Zeit & Suppen-Hits

粉末タイプ

- 1位:チキンスープ

- 2位:春の素材を使ったスープとアスパラガスクリームスープ

- 3位:トマトスープ

すっきりとした味わいでアレンジも自在なチキンスープが人気No.1。アスパラガススープは粉末タイプだからこそ、いつでも楽しめるのが人気の理由か。

缶詰タイプ

- 1位:グラーシュ

- 2位:ビーフンスープ

- 3位:えんどう豆のスープ

ハンガリー生まれのグラーシュはドイツでも人気が高い。一から作るのは手間がかかるが、缶詰タイプなら肉や野菜の素材感も楽しめ、調理も簡単。

- 1人当たりの消費量は年間約100皿分

Quelle: Deutsches Suppeninstitut - 毎年12月〜翌3月までに年間生産量の40%のスープが消費される

Quelle: Deutsches Suppeninstitut - ドイツ人が好きな食べ物でスープは5位

Quelle: Die Welt / So essen die Deutschen(2017年)

定番から変わりものまで勢ぞろい スープ図鑑

スーパーの棚やレストランでよく見かけるものから、ちょっと珍しい種類まで、ドイツでよく食べられているスープをピックアップ。濃いめの味付けはご愛敬!

参考:DW「Leckere Suppen aus Deutschland」、Deutsches Suppeninstitut

定番スープ

季節を問わずドイツ人から愛されている定番のラインナップ。自分好みの具材を入れるなど、アレンジは自由自在。

じゃがいもスープ

Kartoffelsuppe

さまざまな種類が揃うドイツのジャガイモを使えば、味わいや食感がバラエティー豊かに。ピューレ状のさらりとした味わいにしたい場合は、煮崩れしやすいたタイプの「Mehlig kocheende」を。ゴロゴロとした食感を味わいたい場合は、煮崩れしにくい「Vorwiegend festkochende」タイプがおすすめ。

トマトスープ

Tomatensuppe

世界初のトマトスープレシピは、1957年に米国人のEliza Leslieが考案した。一般的なのはトマトをピューレ状にし、生クリームやチキンストックを加える、なめらかな口当たりのもの。サワークリームやクルトンを加えても◎。スペイン生まれの冷たいトマトスープ、ガスパチョはドイツでも夏に親しまれている。

豆スープ

Bohnensuppe

豆を使用したスープの起源は、1430年頃、マルティヌス5世に支えていた宮廷料理人のヨハネス・ボッケンハイムが残したレシピによるもの。レンズ豆や白豆、エンドウ豆など、さまざまなバリエーションがある。エンドウ豆がベースのスープにジャガイモ、玉ねぎ、ソーセージやベーコンなどを加える「Erbsensuppe」は、ドイツ北部で親しまれている(写真下)。

チキンスープ

Hühnersuppe

欧米では風邪をひいた際に家庭で振舞われることが多く、日本のおかゆ的存在。チキンやお好みの野菜を加えたシンプルなものから、麺や餃子を加えたボリューム満点なものまで、アレンジも自由自在。ドイツでは、デュラム小麦を粗く精製したセモリナから作られるパスタを具として入れるのが一般的。

グラーシュ

Gulaschsuppe

ハンガリー生まれのグラーシュは、牛肉と野菜を牛肉のブイヨンと赤ワインでじっくり煮込んで作るアイントプフで、ドイツのレストランやクリスマスマーケットでも定番メニュー。故郷ハンガリーではパスタやクネーデルと一緒にいただくのだそう。ドイツ国内では地域による違いはほとんどなく、全国的に人気。

季節限定スープ

旬の時期がやってくると、決まってドイツ人が食べたくなる季節限定のスープ。毎年の楽しみになったら、あなたも相当なスープ通かも?

白アスパラガスのスープ(春)

Spargelsuppe

ドイツの美味、 ヴァイス・シュパーゲル(白アスパラガス)は、4月から6月にかけての短い期間だけ出回る。茹でたヴァイス・シュパーゲルにオランデソースをかけていただけるのもおいしいが、ぜいたくにスープで楽しめるのは、ドイツならではだ。生クリームを加えて作れば、より濃厚な味わいに仕上がる。

かぼちゃのスープ(秋)

Kürbissuppe

アメリカでは11月の感謝祭で振舞われるかぼちゃのスープは、ドイツでも秋に味わうことができる定番。ひょうたん型ののかぼちゃ「スクワッシュ」を使ったスープも。ドイツで出回っている品種でスープに向いているのは、深い味わいと良い香りがポイントの「ホッカイドウ」がおすすめ。 ほくほく甘みのあるテイストに。

ご当地スープ

この材料で一体どんな味になるんだろう? と思わず眉をひそめるようなスープも……。旅行先で見つけたら、ぜひお試しあれ。

ビールスープ(バイエルン)

Biersuppe

「バイエルンでは食事中にビールを飲み、スープとしてビールを食す」と言われるほど、ビールが欠かせないバイエルン。ビールスープの作り方は、バターでとろとろと煮込んだ玉ねぎに小さくカットしたトーストを投入、さらにブイヨンとビールを入れ、最後に刻んだネギを添えてできあがり。家にあるビールでぜひ試してみて。

洋ナシのスープ(ラインラント)

Birnensuppe

スープに果物……ちょっと想像しにくいけれど、洋ナシは意外にも塩味とマッチするため重宝する。そして、ラインラントは言わずと知れたワインの産地。モスト(白ワイン原料となる果汁)と生クリームを使ってできる卵色のスープは、黄金色の洋ナシにぴったりだ。シナモンや砂糖を入れて、甘く仕上げることも。

フレーデルスープ(南ドイツ)

Flädle-Suppe

たくさん入った細長い具の正体は、なんとパンケーキ。オーストリアからやってきたフレーデルスープは、バイエルンを中心に南ドイツで食されている。レシピが簡単なのも人気の理由。スープの出汁に細切りにしたパンケーキを入れ、残りものがあればそれも投入。塩胡椒、スパイスで味付けしたらできあがり。

グリースクネーデルスープ(バイエルン)

Grießknödelsuppe

バイエルンでもう一つ忘れてはならない定番が、このグリースクネーデルスープ(またはGrießnockerlsuppeとも)。ナツメグがアクセントのグリースクネーデル(セモリナ団子)をスープに浮かべていただく。バイエルンの人にとっておばあちゃんの味でもあり、病気になったときに飲むスープとしても親しまれている。

魚介スープ(ハンブルク)

Fischsuppe

ドイツで一番大きな港のあるハンブルクは、ドイツのスープの街とも言われる。試すなら、ぜひ魚介のスープを。基本的にどんな魚介もスープとの相性はいいが、特にハンブルク風のカニのスープ(写真)は昔から人気。その一方で、腎臓のスープ、かめもどきスープ、牡蛎のスープは、現代ではほとんど食べられないそう。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ヴッパータール舞踊団による「春の祭典」

ヴッパータール舞踊団による「春の祭典」

人形劇「スピッティング・イメージ」のサッチャー元首相(写真右)

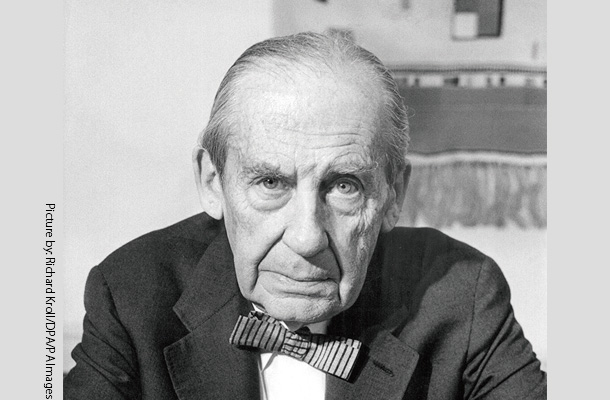

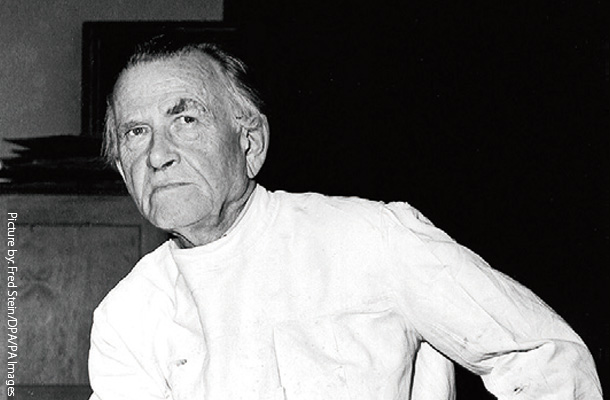

人形劇「スピッティング・イメージ」のサッチャー元首相(写真右) 自身が監督を務めた映画『Pappa ante Portas』に主演するロリオー

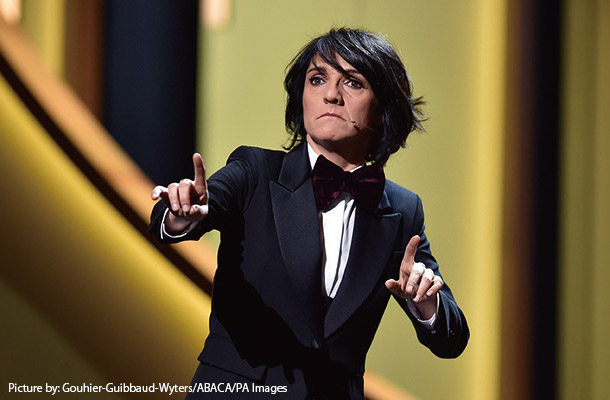

自身が監督を務めた映画『Pappa ante Portas』に主演するロリオー ワンマン・ショーで人気を博すフローレンス・フォレスティ

ワンマン・ショーで人気を博すフローレンス・フォレスティ

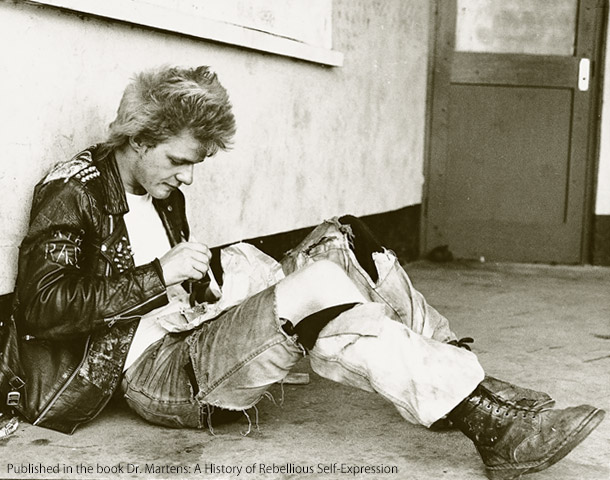

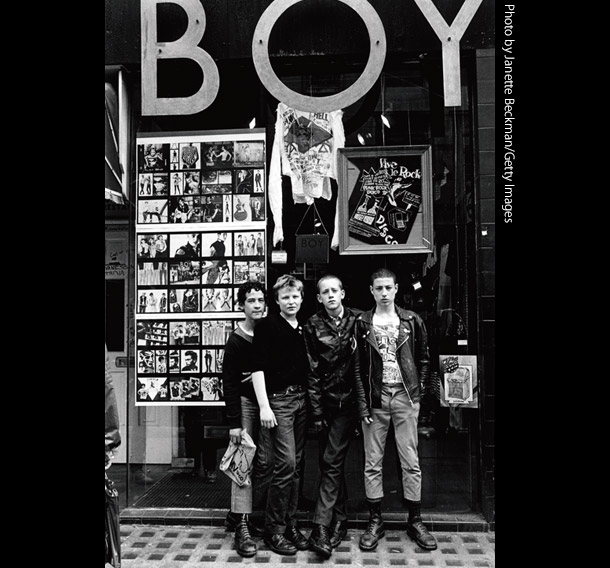

1979年、ロンドンのショップ「ボーイ」の前に立つパンクたち

1979年、ロンドンのショップ「ボーイ」の前に立つパンクたち 左)スキーを楽しむクラウス・マルテンス(写真右)とヘルベルト・フンク(同左)

左)スキーを楽しむクラウス・マルテンス(写真右)とヘルベルト・フンク(同左)  エア・クッション・ソールのプロトタイプ

エア・クッション・ソールのプロトタイプ 1930年代に撮影されたグリッグス家のコブスレーン工場

1930年代に撮影されたグリッグス家のコブスレーン工場 左)1460モデル。現在は柔らかいレザーを使っている

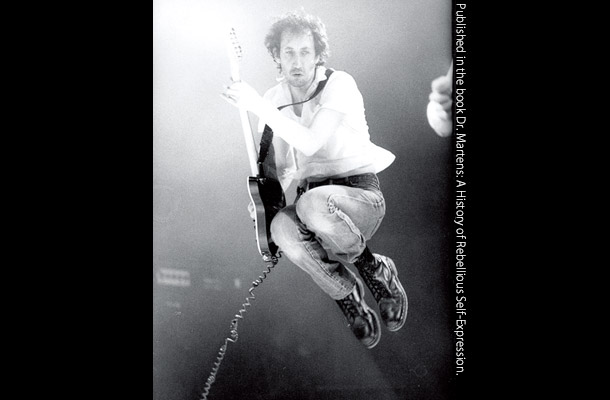

左)1460モデル。現在は柔らかいレザーを使っている  ライブでドクターマーチンを履いたピート・タウンゼント

ライブでドクターマーチンを履いたピート・タウンゼント 1983年、ロンドンのキングス・ロードに集まるパンクたち

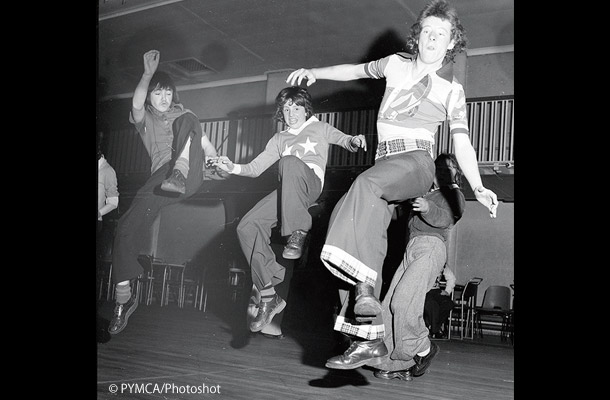

1983年、ロンドンのキングス・ロードに集まるパンクたち ノーザン・ソウルでダイナミックに踊る若者たち

ノーザン・ソウルでダイナミックに踊る若者たち コベント・ガーデンのショップを訪れたマッドネス

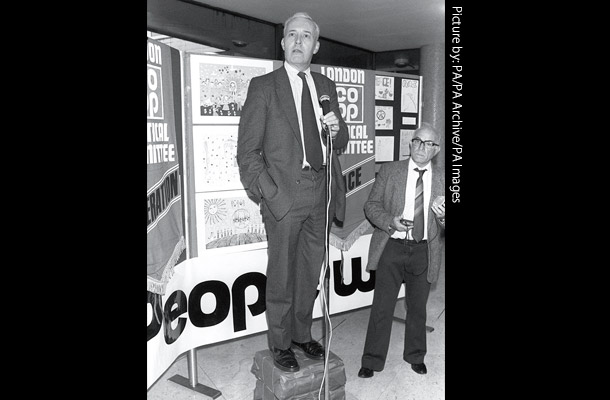

コベント・ガーデンのショップを訪れたマッドネス 英政治家のトニー・ベン

英政治家のトニー・ベン 英国のロック・バンド、ニュー・オーダーとコラボし、アルバム「テクニック」のジャケットをプリント

英国のロック・バンド、ニュー・オーダーとコラボし、アルバム「テクニック」のジャケットをプリント