ドイツを味わい尽くそう! リンゴ事典

ドイツ人が好きな果物No1に輝くリンゴは、その起源や味わい、

料理や加工品の種類も多様で個性豊か。

そんなドイツで愛されているリンゴの魅力をご堪能あれ。

(Text:編集部)

ドイツ国内だけでも2000種以上!

リンゴ図鑑

一口にリンゴと言っても、見た目も味もさまざま。ドイツでよく食べられているリンゴを中心に、その特徴とおすすめの食べ方をご紹介します。

写真&情報提供:Deutschland Mein Garten( https://deutsches-obst-und-gemuese.de )

Photos: ⓒBVEO / Deutschland(Gloster、Fuji以外全て)

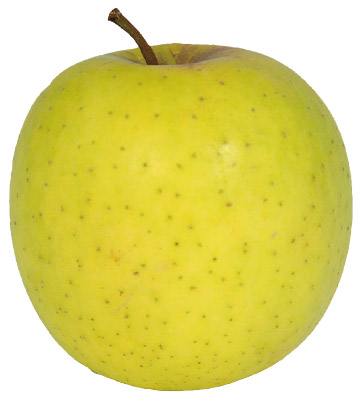

ゴールデン・デリシャス

Golden Delicious

世界で最も栽培されている米国生まれの品種。甘味が強く、さっぱりとした酸味があるのが特徴。生食用にも調理用にも◎。10月~7月が旬。

ゴールデン・デリシャス交配種

-

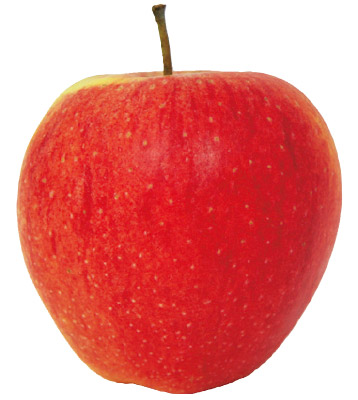

キャメオ Cameo®

米国の品種で、フルーティーで程よい甘さ。生食用に向いているが、りんごケーキにするのがおすすめ。11月~6月が旬。

-

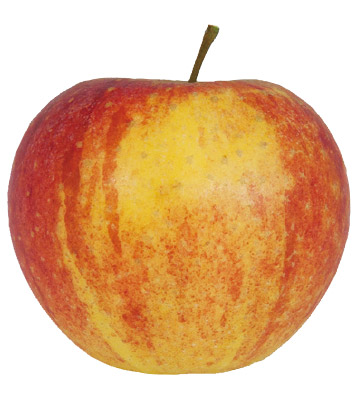

ガラ Gala

ニュージーランド生まれの小ぶりな品種。甘味が強く、堅めで程よくジューシー。生食が好まれるが、調理にも◎。9月~3月が旬。

-

ドイツで人気No.2

ドイツで人気No.2

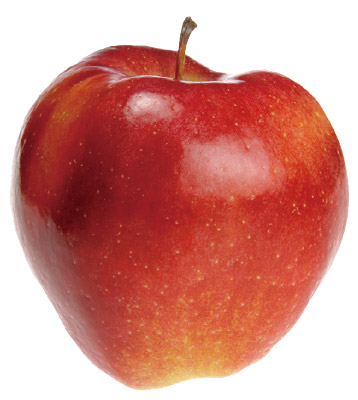

ジョナゴールド Jonagold

米国生まれの大きめの品種。柔らかくみずみずしい果肉が特徴。香りと甘さが強い。生食も調理にも合うマルチなリンゴ。

-

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ピノヴァ Pinova

貯蔵期間が長くなるほど、甘味が増す。基本は生食だが、煮りんごにも焼きりんごにしても美味。10月~3月が旬。

-

ルビネッテ Rubinette®

スイス生まれの小さめの品種。堅めでシャキシャキした果肉は、ジューシーで香り高い。生食用におすすめ。9月~2月が旬。

エルスター

Elstar

ドイツで人気No.1

オランダ生まれの丸いフォルムがかわいいリンゴ。堅めでジューシー。生食はもちろん、レモンのような酸味があり、りんごケーキやサラダの主役にも◎。9月~5月が旬。

エルスター交配種

-

アンタレー Antares®

フランスのリンゴと交配した品種。果肉は柔らかく、甘みと酸味があり、芳香がある。生食向きでサラダなどに合う。

-

ジュナミ Junami®

スイス生まれの品種。魅力的な赤色が特徴で、ジューシーでシャキシャキしたリンゴ。生食用におすすめ。12月~6月が旬。

-

ルーベンス Rubens®

イタリアで生まれたエルスターとガラの交配種。エルスターよりもシャキッとし、ガラよりも香りがある。生食が◎。9月~3月が旬。

-

サンタナ Santana

エルスターと同じくオランダ生まれの甘酸っぱいリンゴ。生食のほかに、ミューズりーやサラダにするのがおすすめ。9月~3月が旬。

そのほかの品種

-

ボスコップ Boskoop

アシンメトリーで大きいオランダ生まれの品種。酸味が強い。りんごムース、りんごケーキ、焼きりんごなど、調理向き。10月~4月が旬。

-

ドイツで人気No.3

ドイツで人気No.3

ブレーバーン Braeburn

果肉は堅めで甘酸っぱいニュージーランド生まれのリンゴ。生食にも調理にも合い、特にコンポート、サラダ、ジュースがおすすめ。11月~5月が旬。

-

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

エヴェリーナ Evelina®

ピノヴァから派生した品種。甘酸っぱく香りが良い。果実は堅めでジューシー。生食向け。10月~7月が旬。

-

ふじ Fuji

日本でもお馴染みのふじは、ドイツでも人気の品種。非常に香り高く甘味が強い。食べるなら生で、歯ごたえもいいのでサラダにも。11月~6月が旬。

-

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

グロスター Gloster

ほんの少しフルーティーで酸っぱめのリンゴ。黄緑色の果肉は、柔らかく汁気が多い。生食向き。11月~5月が旬。

-

グリーンスター Greenstar®

ベルギー生まれの品種。時間が経っても歯ごたえがよく、ジューシーなまま。生食向けで、サラダに入れるとさっぱりした味に。10月~6月が旬。

-

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ホルシュタイナー・コックス Holsteiner Cox

大きな品種で、荒い果肉が特徴。香りが強く、少しだけ酸味がある。焼きりんごにして食べるのがおすすめ。10月~3月が旬。

-

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ジャンバ Jamba

果肉は白っぽく、さわやかな香りが特徴。甘党には、フルーツケーキやりんごムースにするのがおすすめ。8月~10月が旬。

-

カンジ Kanzi®

ベルギーで生まれたガラとブレーバーンの交配種。しっかりと歯ごたえがあり、ガラのように甘い。食べるなら生食で。10月~7月が旬。

-

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

キク Kiku®

日本のリンゴをルーツに持つ品種。果肉は堅めで、さっぱりと程よい甘さ。少し冷やすとさらに香りが立つ。11月~6月が旬。

-

レッド・プリンス Red Prince®

比較的大き目のリンゴで、シャキッとした歯ごたえで甘い。生食向き。長期保存に優れ、1年中出回っている。

-

トパーズ Topaz

チェコ生まれの品種。みずみずしい果肉で、酸味と香りがある。生食用でも調理用でも◎。11月~3月が旬。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

アルベリヒを演じる木村さん(楽劇『ラインの黄金』より)

アルベリヒを演じる木村さん(楽劇『ラインの黄金』より) ウェーバー作オペラ「魔弾の射手」でカスパールを演じる木村さん

ウェーバー作オペラ「魔弾の射手」でカスパールを演じる木村さん レズニチェク作オペラ「ガソリン」で木村さんが演じたプラムケイク

レズニチェク作オペラ「ガソリン」で木村さんが演じたプラムケイク

友美さんのお気に入り

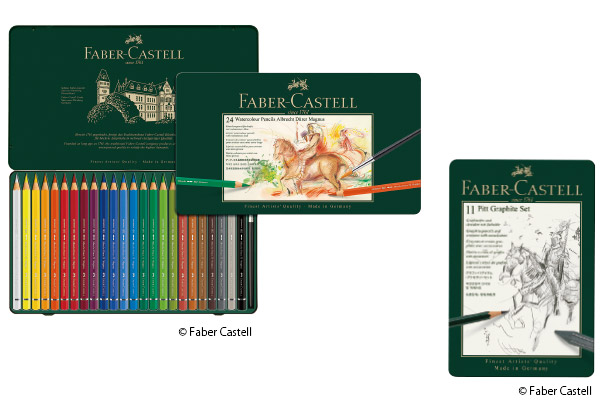

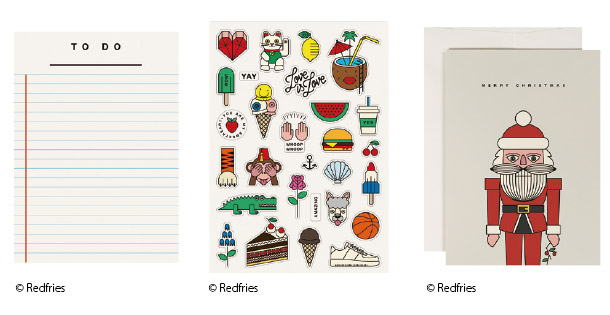

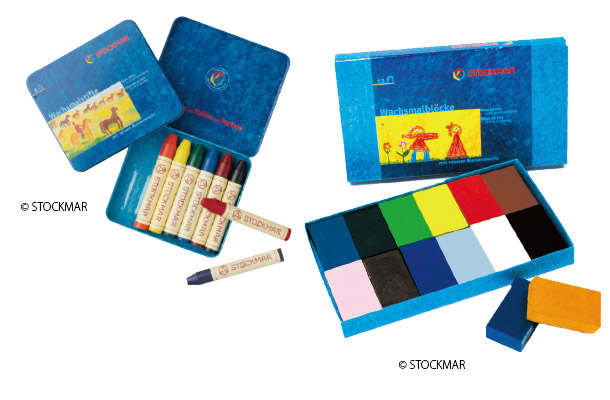

友美さんのお気に入り  靖浩さんのお気に入り

靖浩さんのお気に入り

sowale ソワレ 2009年に福岡で週末限定の文房具屋としてオープンし、2016年にベルリンへ移転。日本製品のほか、アーティストたちとコラボした商品を取扱う。不定期にギャラリー展示やイベントなども開催。

sowale ソワレ 2009年に福岡で週末限定の文房具屋としてオープンし、2016年にベルリンへ移転。日本製品のほか、アーティストたちとコラボした商品を取扱う。不定期にギャラリー展示やイベントなども開催。