世界が認めるスペシャリストを育てる

ドイツのマイスター制度

「ドイツ製品=高品質」なイメージの背景にあるのは、確かな技術力。その高い技術力を兼ね備えたスペシャリストを育成するプログラムがドイツでは確立されている。今日、世界中からその道のプロになるために多くの人がドイツにやってくる。もちろん日本も例外なく、年々ドイツでの研修に参加する人が増えているのが現状だ。そんなドイツ社会を支えるマイスター制度について、さまざまなポイントに迫っていこう。

(本文:ドイツニュースダイジェスト編集部、取材協力:株式会社ダヴィンチインターナショナル)

マイスター制度を

理解するためのキーワード

キーワード 1 マイスター

プロ中のプロ、後進の育成にも努める

マイスターとは?

「マイスター」とは国家資格「ゲゼレ」を取得したのち、さらなるキャリアアップや起業に向けて、各業種のプロフェッショナルの中でも師匠のような立場を目指すための資格を指す。技術力の向上はもちろんのこと、商業的・ビジネス上の知識を習得し、後輩を育てる立場になることも。そのため技術力だけでなく経営学・教育学・開発力について学ぶことが必要となる。

マイスターになるために必要な四本柱

その歴史を振り返れば、ドイツでは既に中世から手工業者の同業組合組があった。組合に入会することによって、同業者同士で互いに利益を守る規 則を設定。その正規会員になるためには、マイスターに付いて見習いとして 修行し、一定期間職人として働いた上で、マイスター試験に合格する必要が あった。また、当時は見習いとして修行する職人はマイスターの下に住み込 みで働くことが一般的だった。次第に職人の数が増えて子孫が代々継承する ようになると、親方に並ぶ腕を持つ人でもマイスターになることができないこともあったという。この独占的で閉鎖的な制度は、次第にマイスターとそこで働く人との対立を生むことになる。そして、産業革命によって工業化が進むにつれ、営業、生産力の自由な発展を妨げるこの制度は廃退していき、1869年のドイツ営業法により、伝統的な制度は廃止された。

しかし手工業従事者は伝統を脈々と受け継ぐため、1900年には手工業会 議所を創立し、資格証明制度を導入。マイスターのみ見習いに指導できること、マイスターが独立して事業を開始するなどの決まりを定めた。今の手工業に関する法律は戦後1953 年に制定されたドイツ手工業秩序法に基づいており、改正を重ねて現在の形になっている。

なお、マイスター資格は主に「手工業マイスター」と「工業マイスター」の2種類がある。手工業マイスターには、製菓や製パン、ハム・ソーセージの食品加工、義肢装具や木工家具など。マイスター取得後は、起業するケースも多い。工業マイスターは昔からある手工業に、産業革命や大量生産型によって機械化されたものとを組み込んだ形で発展してきたもので、自動車整備士、産業機械工、電気設備工などがある。昨今はインダストリー4.0の影響を受け、人気のある職種だ。マイスター取得後は企業に勤めることが多い。また、最近では営業や販売業のプロを目指す「営業・販売系マイスター」というジャンルがあるなど、今日のドイツ企業はこのマイスター制度によって輩出されたプロフェッショナル達に支えられている。

ドイツマイスター制度の枠組み

手工業マイスター(一例)

94業種(開業にマイスター資格が必要な業種は41)

製パン / 食肉加工 / ビール醸造 / 整形靴 / 義肢装具 / 木工家具

工業マイスター(一例)

300 種類以上(企業に勤めることが多い)

電気設備士 / 情報技術者 / 金属加工 / 自動車整備士/ 産業系商業職 / 産業機械工

(株式会社ダヴィンチインターナショナルの資料を基に制作)

キーワード 2 ゲゼレ

その道のプロとしての国家資格、

まずはゲゼレ取得を目指す

マイスターを目指すには、まずは国家資格「ゲゼレ」を取得することが必須。ゲゼレとは日本語でいう「職人」にあたり、見習い期間を経て、国が定めた試験に合格したその道のスペシャリストを指す。

まず、ゲゼレを取得するためには、義務教育を終えた後、約3年~3年半 の間、職業訓練(Ausbildung)をすることになる。この期間は業種によって異なるが、ドイツの職業訓練の特徴は「デュアルシステム(Duales System)」と呼ばれている教育システムにある。デュアルシステムとは学校で学んだ理論と企業での実習を組み合わせて行う制度。具体的にはまず、目指す職業を選び、その職業を学ぶことができる学校に週に1~2日通い、学校がない3~4日はその職業のマイスターがいる工房へ通うのである。地域や職種(例えばピアノやヴァイオリン職人など)によっては、数カ月まとめて働き、2~3週間まとめて学校に通うといったブロックデュアルシステムもある。このように学校や理論や一般的な基礎知識を学び、研修先で実習を重ねていく。

職業訓練を開始するにあたり、まずは、見習いとして雇用してくれる研修先を探す必要がある。雇用主が見つかったら職業教育契約を結び、職業訓練が始まると、その雇用主から労働費として毎月手当てを受給することができる。手当ての額は業種や地域により異なるが、月平均450ユーロから750ユーロ(※2〜3年目は額が上がる)になる。

国家資格ゲゼレ取得のシステム

ゲゼレ取得までの道のり

バイエルン州ヴァイデン・イン・デア・オーバープファルツ職業学校のパン職人学科の一例

| 訓練期間 | 3年 | |

|---|---|---|

| 研修スケジュール | 1年目 | 職業学校に週2回通い、残りの3日間は研修先のパン屋で 訓練が行われる |

| 2年目 | 職業学校に週1回通い、残りの4日間は研修先のパン屋で 訓練が行われる 4月~5月頃に中間試験が行われる |

|

| 3年目 | 職業学校に週1回通い、残りの4日間は研修先のパン屋で 訓練が行われる 研修の最後にゲゼレのテストが行われる |

|

キーワード 3 教育システム

10代から自分の好きや得意を伸ばすドイツの教育システム

職人や専門性を持ったプロフェッショナルを育てるためには、やはり教育システムがカギとなる。ドイツの学校教育制度の基本的な権限は各州にあり、その州によって制度が多少異なる場合があるが、義務教育は9年(一部の州は10年)。基本的には6歳から基礎学校に4年間(一部の州は6年間)通い、それから将来進む道を考慮してハウプトシューレ(5年制・卒業後職業学校、職業訓練を受ける)、レアルシューレ(6年制・卒業後に職業学校、上級専門学校に進む)、ギムナジウム(8年制・大学進学希望者)に進む。日本と大きく違う点では、9歳の時点で大学に進むのか、あるいは職業訓練を受けるのかを決める点である。そのほかには、早期選抜の問題を解決するべく設立された総合制学校がある。これはハウプトシューレ、レアルシューレ、ギムナジウムの課程を残しつつ、児童の成長にともない発生する進路変更を受け入れように、各課程で態勢が整った協力型総合学校、または全生徒が共通の教科を履修し、進路の分岐点で次の課程に進むかどうかを決めていく統合型総合制学校がある。

また、ギムナジウムに進学した場合も途中で進路の変更や、大学を卒業したのちにゲゼレやマイスターを目指すことも可能。逆にゲゼレやマイスター取得後にその知識の幅を広げるために大学(関連性のある学科)に行くことも可能である。何十年も前に比べれば、大学に行く人が多くなったが、マイスターの地位は大学の学位卒業と同等とみなされるため、現在も手に職を付けるという考え方は根強い人気がある。

日本とドイツの教育制度

2016 / 17年 ドイツの基礎学校後の進学数

進学を目指す場合

進学コース(Gymnasium) 225万2968人

総合学校(Gesamtschule) 95万2986人

ゲレゼ・マイスター取得を目指す場合

基幹学校 ※工業系(Hauptschule)42万7674人

実科学校 ※手工業系(Realshule) 85万2514人

※連邦統計局(Destatis)調べ

キーワード 4 業種

ゲゼレやマイスターが取得できる業種は400種近く

手工業マイスターの業種は94種で、そのうち開業するためにマイスター資格が必要な業種は41種である。以前は開業にあたり94種ともマイスター保持者だけ認められていたが、2003年の改正で半数以上の業種で免除された。免除された職種でも任意で資格を取ることは可能。また、41種の業種でも、自営業をする義務はなく、マイスターとして雇われる形で就職することもできる。家族内で後継者を抱えておらず、そのためにマイスターを探している工房や、工房が大きくなり社員の増加にあたり複数のマイスターを雇う企業もある。工業マイスターは300種類以上もの業種があり、ゲゼレやマイスター取得後には企業に勤めることが多い。;

開業にマイスター資格が必要な業種

- 壁を塗る職人・コンクリート職人(Maurer und Betonbauer)

- 暖炉・暖房職人(Ofen- und Luftheizungsbauer)

- 大工(Zimmerer)

- 屋根ふき職人(Dachdecker)

- 道路建設・工事職人(Straßenbauer)

- 断熱・防音職人(Wärme-,Kälte-, Schallschutzisolierer)

- ポンプ職人(Brunnenbauer)

- 石工・石彫刻師(Steinmetzen und Steinbildhauer)

- 漆喰工(Stukkateure)

- 塗装工(Maler und Lackierer)

- 足場けた組み職人(Gerüstbauer)

- 煙突掃除職人(Schornsteinfeger)

- 金属工(Metallbauer)

- 外科用機械士(Chirurgiemechaniker)

- 車体・車両製造業者(Karosserie- und Fahrzeugbauer)

- 精密機械製造業者(Feinmechaniker)

- 二輪車機械士(Zweiradmechaniker)

- 冷却装置製造業者(Kälteanlagenbauer)

- 情報技術者(Informationstechniker)

- 自動車技師(Kraftfahrzeugtechniker)

- 農業用機械技師(Landmaschinenmechaniker)

- 銃器製造業者(Büchsenmacher)

- 板金細工職人(Klempner)

- 設備工・暖房装置製造業者(Installateur und Heizungsbauer)

- 電気技術者(Elektrotechniker)

- 電気機械技師(Elektromaschinenbauer)

- 家具職人(Tischler)

- ボート・船製造業者(Boots- und Schiffbauer)

- ロープ作り職人(Seiler)

- パン職人(Bäcker)

- 製菓職人(Konditoren)

- 食肉加工販売業者(Fleischer)

- 眼科光学機器専門家 ※眼鏡(Augenoptiker)

- 補聴器音響専門家(Hörgeräteakustiker)

- 整形外科技師 ※義肢装具士(Orthopädietechniker)

- 整形外科用靴職人※整形靴(Orthopädieschuhmacher)

- 歯科技工師(Zahntechniker)

- 理美容師(Friseure)

- ガラス職人(Glaser)

- ガラス吹き・ガラス機器製造業者(Glasbläser und Glasapparatebauer)

- 加硫工・タイヤ技術者(Vulkaniseure und Reifenmechaniker)

キーワード 5 試験

国家資格を得るための試験内容は?

ゲゼレ取得のための試験は、研修期間の折り返し地点で行われる中間テストと修了間近に行われるゲゼレ取得の2度行われる。ゲゼレ取得のテストは3回まで受験可能。最終試験の内容は、業種によって規則に基づいており、これに合格したら晴れて国s家資格ゲゼレを取得したプロフェッショナルと認定される。また、マイスター取得のための試験は専門実技試験(自作の課題作品を提出)、専門の知識を問う試験、経営学・商学・法学、職業・労働教育学から成り立つ。落ちた科目だけを再度受け直すこともでき、2回まで受験可能。ゲゼレ・マイスターともに規定の試験回数までに受からなかった場合は、向いていないという判断をされる。

マイスター取得の男女比(人数)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック 製菓マイスターの直子さんと、パンマイスターの晃作さん

製菓マイスターの直子さんと、パンマイスターの晃作さん 謙太さん(左)、ステファニーさん(中央)、広樹さん(右)

謙太さん(左)、ステファニーさん(中央)、広樹さん(右)

後輩の育成はマイスターにとって大事な仕事の一つ

後輩の育成はマイスターにとって大事な仕事の一つ 世界各国で人気の高いビール醸造(左)女性に人気が高いフローリスト(右)

世界各国で人気の高いビール醸造(左)女性に人気が高いフローリスト(右)

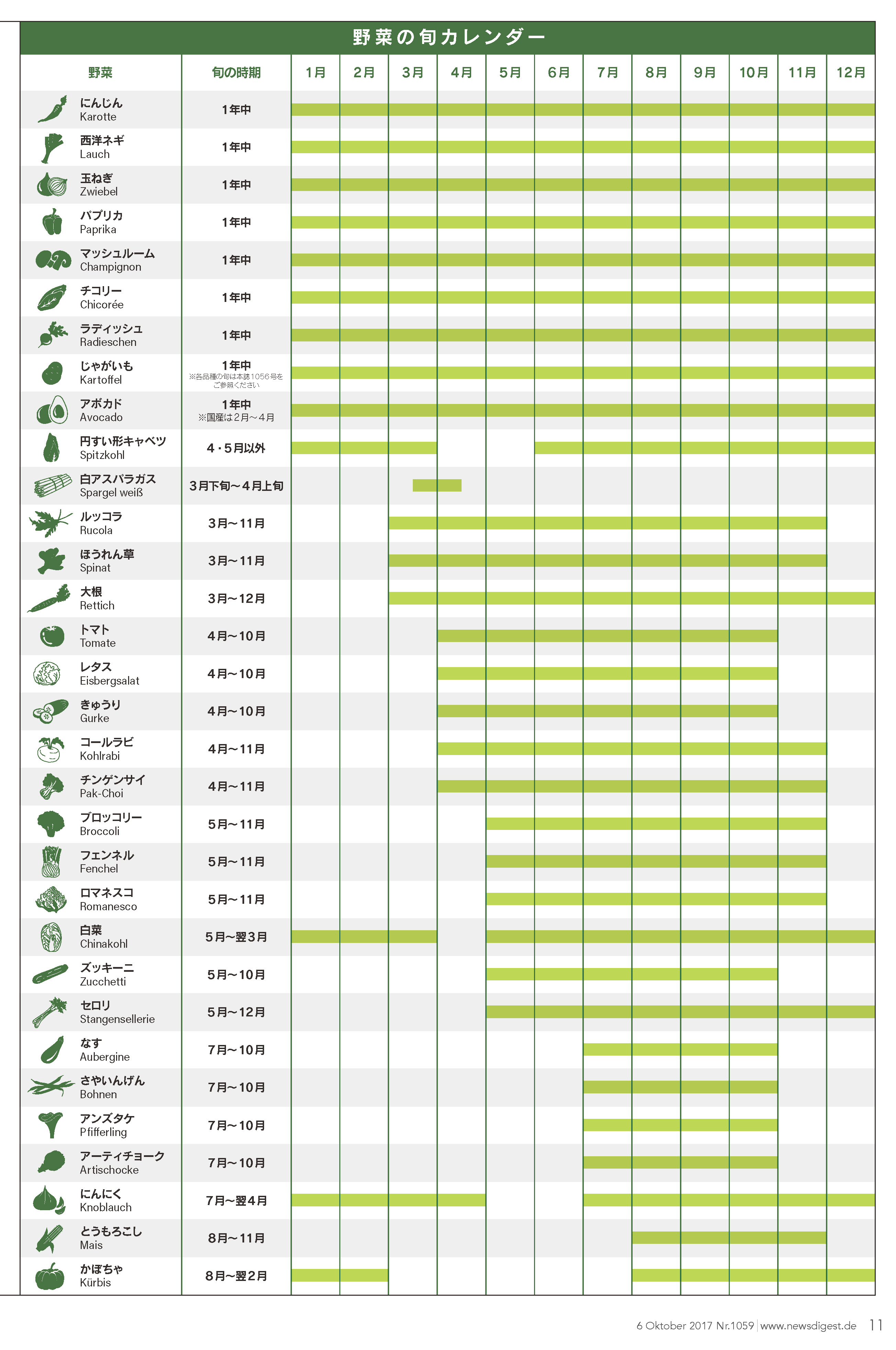

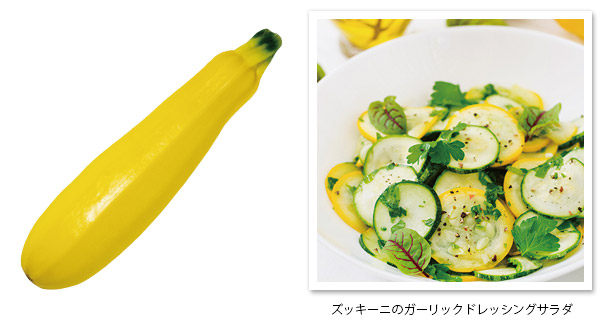

白キャベツ

白キャベツ  赤キャベツ

赤キャベツ 円すい形キャベツ

円すい形キャベツ ケール

ケール 白菜

白菜 楕円形キャベツ

楕円形キャベツ 芽キャベツ

芽キャベツ ザワークラウト

ザワークラウト ドライトマト

ドライトマト ジルバーツヴィーベルン

ジルバーツヴィーベルン