2017年はカッセルで5年毎に開催される「ドクメンタ」と、ミュンスターで10年毎に開催される「ミュンスター彫刻プロジェクト」の2大芸術祭が同じ時期に重なるスペシャルイヤー。美術館だけでなく、公共空間を含む街全体を舞台に長期間にわたって開催されるこれらのイベントは、美術ファンだけでなく誰もが気軽に自由にアートを楽しむことができる。この夏のドイツならではのチャンスをどうぞお見逃しなく!(取材・執筆:坪井由美子)

documenta 14

ドクメンタ 14

ドイツ中部の都市カッセルの街全体を展示会場として、5年に一度100日間にわたって開催される世界最大規模の現代アート展。最新の現代美術の動向を知る上で「ヴェネツィア・ビエンナーレ」と並び、重要とされる。14回目となる今回は、ドクメンタの歴史上初の試みとなる海外(ギリシャ・アテネ)での2都市開催が話題となっている。

ドクメンタについて知ろう!

ドクメンタとは?

第1回目はカッセルの芸術家で教育者でもあったアーノルド・ボーデの主導で1955年に連邦園芸博覧会の一環として開催。戦争被害が大きかったカッセルの復興という意味合いも強く、ナチスドイツにより虐げられた20世紀前衛美術の回顧展としてNYの美術館から借りた作品が展示された。ドイツからアートが消えてしまった長いナチス時代を経験した人々にとって、戦後初めて現代美術と出会った場がこのドクメンタだったのだ。

ドクメンタが「特別」な理由

はじめは4年毎に開催され、ボーデがディレクターを務めていたが、5回目からはその都度異なる芸術監督が就任し、テーマを強く打ち出した「毎回新しく始まる」現代美術展へと変化していった。これまでの参加者にはピカソやヨーゼフ・ボイス、アイ・ウェイウェイといった著名芸術家が多数。商業主義なイベントとは一線を画し、常に鋭いテーマを掲げて挑戦し続ける姿勢が高く評価されている。衝撃作品も多く賛否両論を巻き起こすこともしばしば。

今回のテーマは「アテネから学ぶ」

芸術総監督に選ばれたクンストハレ・バーゼルのディレクター兼チーフキュレーターのアダム・シムジックが挑むテーマはずばり「アテネから学ぶ」。財政危機、難民問題など欧州が直面している問題の中心地的な役割を担うアテネで「ドクメンタが、アートが、今まさに生きていることを世界中に見せたい。壊れている場所で新しく再生するものを見せたい」と語るシムジック氏。私達はアテネから何を学べるのか……? その答えをカッセルで探そう。

アテネとカッセルを結ぶアートの架け橋

アテネではカッセルより一足早い4月8日~7月16日にかけて47カ所を会場として開催された。カッセルではテーマである「アテネに学ぶ」を反映した作品が多く見られる。メイン会場のフリデリチアヌム美術館ではアテネ国立現代美術館の作品が展示され、その目の前の広場には禁書で築かれたパルテノン神殿が登場。そのほかにもカッセルの木の枝を切ってアテネの木に接ぎ木して育てるというパフォーマンスが行われるなど、2都市間はアートの架け橋で結ばれている。「政治や経済にできないことをアートが成し遂げられるかもしれない」という主催者の言葉は、ドクメンタの意図そのものだろう。

開催時間:10:00~20:00

入場料:1日券22ユーロ、2日券38ユーロ、夜間入場券10ユーロ(17:00以降)

ファミリー入場券 50ユーロ、全期間入場券 100ユーロ(※10歳以下は入場無料)

アクセス:フランクフルト中央駅からカッセルのヴィルヘルムスヘーエ駅までICEで約1時間半

www.documenta14.de

フリードリヒス広場

Friedrichsplatz

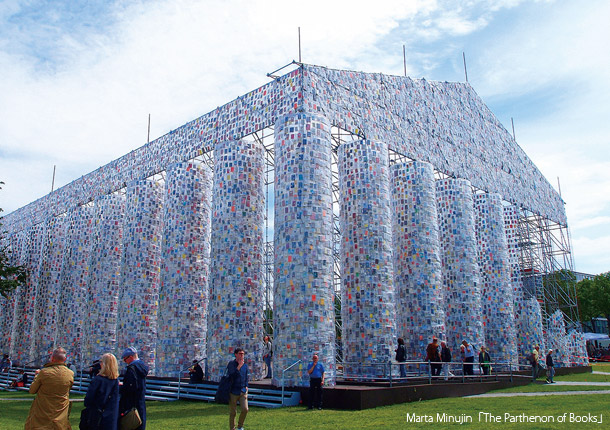

展示会場や大型の野外作品が多く集まり、案内所やショップも設置されているフリードリヒス広場はドクメンタの中心地。ナチス時代に焚書が行われた負の歴史がある広場に堂々とそびえる「The Parthenon of Books」は今回のドクメンタの象徴的な作品。世界中から集められた禁書で築かれた実物大のパルテノン神殿には、会期中も寄付された本が随時追加されていく(書籍リストはHPから閲覧可能)。メイン会場のフリデリチアヌム美術館には、アテネの国立現代美術館のコレクションを展示。紛争や民主主義を問う作品が多く、これまで以上に政治的・社会的メッセージが強く感じられる。一見目立たないが、建物正面に刻まれた名称がフリデリチアヌムから「BEING SAFE IS SCARY」に変えられている点もお見逃しなく。

「The Parthenon of Books」

ドクメンタハレ

documentaHalle

広場の南に位置するドクメンタハレは、一階大ホールの展示が圧巻。大型作品が並ぶ中で注目してほしいのがラップランドの先住民サーミ人、Britta Marakatt-Labbaによる「Histolia」。サーミの暮らしを繊細な刺繍で綴った一見可愛らしい作品だが、20m超もの大作を端からじっくり見ていくと、サーミの過酷な歴史が浮かび上がってくる。ホール前の広場で異彩を放つ積み上げられた下水管は、イラク出身Hi wa Kの作品「When We Were Exhaling Image」。生活感たっぷりのこの空間をのぞいた誰もが、難民キャンプの生活を想像することになるだろう。

カールスアウエ公園

Staatspark Karlsaue

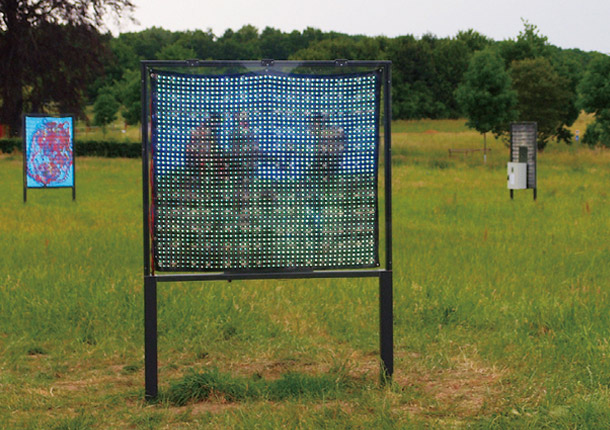

フルダ川のほとりにあるカールスアウエ公園の美しいオランジェリー宮殿前に設置された作品は、スペイン植民地時代の南米で奴隷が働かされていた造幣機を再現した「Mill of Blood」。ヨーロッパ啓蒙主義の象徴ともいえる宮殿との対比が興味深い。宮殿から伸びる広大なカールスアウエ公園内にも新旧の野外作品が点在しているのでお見逃しなく。水と緑のマイナスイオンをたっぷり浴びながら、宝探し気分でアートとの出会いを楽しもう。

Antonio Vega Macotela 「Mill of Blood」

カッセル中央駅

Kassel Hauptbahnhof

ドクメンタの旧作品にして今やカッセルのシンボルとなった「Man walking to the sky」がそびえるのは、カッセル文化駅(Kulturbahnhof)の別名を持つカッセル中央駅。駅前に置かれたコンテナに次々と吸い込まれていく人々……その先のトンネルを抜けた先に現れるのは、なんと地下鉄駅の跡地。線路やホームがそのまま残された特異な場所で、軍事侵略など世界のさまざまなシーンを14のチャンネルでコラージュしたMichel Auderの作品「The Course of Empire」ほか、映像インスタレーションが見られる。

ノイエ・ガレリー

Neue Galerie

作品数が膨大なノイエ・ガレリー周辺は時間をかけてじっくり鑑賞したい。ナチスがユダヤ人から奪った知的財産の持ち主をリサーチしたプロジェクトを作品として発表した「Rose Valland Institute」、政治家ほか実在の人物をキャスティングした「A War Machine」や「Real Nazis」など、政治を痛烈に批判する作品が多く集められ見応えたっぷり。北へ進むと、麻袋ですっぽりと覆われた建物が現れる。これは食料貿易のグローバル化を問うガーナ出身Ibrahim Mahamaの作品「Check Point Sekondi Loco」で、グリム兄弟広場のすぐそばで異彩と異臭を放っている。

ノイエ・ノイエ・ガレリー

Neue Neue Galerie

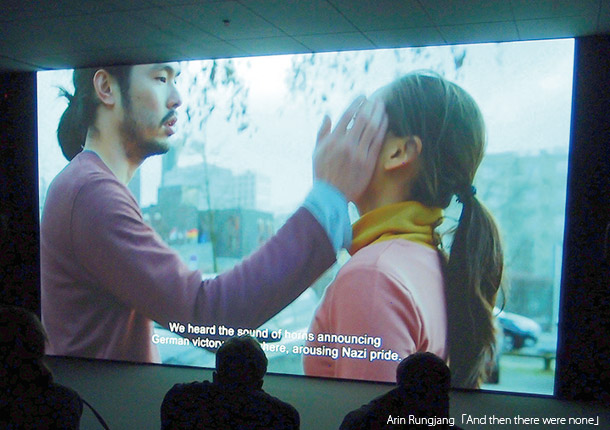

ドクメンタによって命名された会場名が示すように、今回最も多くの新作が集まるのが、移民街ノルトシュタットにあるノイエ・ノイエ・ガレリー。旧郵便局を改装したコンクリートの無機質な空間に置かれた作品群が、切実なエネルギーを放ちながら鑑賞者に迫りくる。個人の記憶を追うことで歴史や国家を浮かび上がらせる作品を多く発表しているタイのアーティストArin Rungjangの映像インスタレーションもぜひ見てほしい。ノルトシュタット地区には他にも強烈な作品を有する会場が点在しており今回の見どころの一つとなっている。

Arin Rungjang「And then there were none」

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

首肉は蒸し煮で食べることが多い。煮込み料理では弱火でじっくり火を通すと味わい深くなるため、シチューや鍋料理(アイントプフ)に適している。

首肉は蒸し煮で食べることが多い。煮込み料理では弱火でじっくり火を通すと味わい深くなるため、シチューや鍋料理(アイントプフ)に適している。

生食用赤身ひき肉

生食用赤身ひき肉

牛ひき肉 Rindergehacktes / Rinderhack

牛ひき肉 Rindergehacktes / Rinderhack

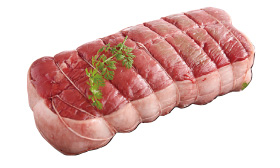

子牛と言っても、すね肉の大きさは豚の3倍で、1本約1.5キロ。すね肉は時間を掛けて煮込むと、とろとろになり、ゼラチン質の骨の髄は好きな人にはたまらない味。丸ごと焼いて豪快に食べたり、スライスしてオッソ・ブーコにしてもOK。

子牛と言っても、すね肉の大きさは豚の3倍で、1本約1.5キロ。すね肉は時間を掛けて煮込むと、とろとろになり、ゼラチン質の骨の髄は好きな人にはたまらない味。丸ごと焼いて豪快に食べたり、スライスしてオッソ・ブーコにしてもOK。

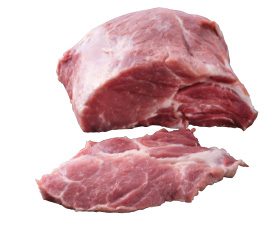

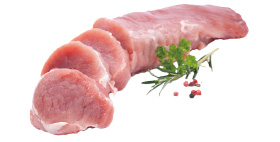

程よい脂身と柔らかい肉質が特徴の豚肩ロースは、日本人好みの部位。ステーキ、豚カツなど、どんな料理にもよく合う。骨あり・なしの両方で売っており、値段も手ごろ。

程よい脂身と柔らかい肉質が特徴の豚肩ロースは、日本人好みの部位。ステーキ、豚カツなど、どんな料理にもよく合う。骨あり・なしの両方で売っており、値段も手ごろ。 肩と腹に挟まれている繊維の粗い部位。煮る、焼く、蒸す、グリルなど、さまざまな調理法に適応する便利な部位。スパイシーなシチューにも合う。

肩と腹に挟まれている繊維の粗い部位。煮る、焼く、蒸す、グリルなど、さまざまな調理法に適応する便利な部位。スパイシーなシチューにも合う。

あばら骨周辺の肉で、脂身と赤身が交互になっているため、三枚肉とも呼ばれる。よく脂が乗っており、ベーコン(Speck / Frühstücksspeck)の材料にも。ドイツでは、グリル用のスライス以外だと、皮やあばら骨が付いたブロック状で売られていることが多い。皮は、こりこりとした特有の食感があり、コラーゲンが豊富な部位。

あばら骨周辺の肉で、脂身と赤身が交互になっているため、三枚肉とも呼ばれる。よく脂が乗っており、ベーコン(Speck / Frühstücksspeck)の材料にも。ドイツでは、グリル用のスライス以外だと、皮やあばら骨が付いたブロック状で売られていることが多い。皮は、こりこりとした特有の食感があり、コラーゲンが豊富な部位。

生の豚ひき肉

Mett

生の豚ひき肉

Mett 豚ひき肉 Schweinegehacktes / Schweinehack

豚ひき肉 Schweinegehacktes / Schweinehack

ジューシーな味わいのこの部位は、蒸し煮やロースト、グリルに特に適している。また骨を取り除いてサイコロ状に切り、串焼きにしてもおいしい。ほかにも皮と骨を取り除き、ぶつ切りにして煮込み料理にしたり、焼いて照り焼きソースをからめても美味。

ジューシーな味わいのこの部位は、蒸し煮やロースト、グリルに特に適している。また骨を取り除いてサイコロ状に切り、串焼きにしてもおいしい。ほかにも皮と骨を取り除き、ぶつ切りにして煮込み料理にしたり、焼いて照り焼きソースをからめても美味。

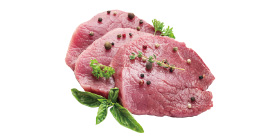

脂肪が少なくカロリーは低め、たんぱく質が多い。シュニッツェル、ステーキ、ジューシーさを生かしてローストにしても。ローストする時の調味料としてはカレー粉、ナツメグなどが合う。子牛のような風味の胸肉は、薄切りにしてチキンカツやソテーにしてもおいしい。

脂肪が少なくカロリーは低め、たんぱく質が多い。シュニッツェル、ステーキ、ジューシーさを生かしてローストにしても。ローストする時の調味料としてはカレー粉、ナツメグなどが合う。子牛のような風味の胸肉は、薄切りにしてチキンカツやソテーにしてもおいしい。 鶏ひき肉の販売が禁止されているドイツで、その代打になるのが七面鳥のひき肉。鶏肉と比べて肉質は若干粗めだが、コクがあるのが特徴。胸肉を使っているので脂肪分が少なく、ミートソースやロールキャベツなど、ひき肉の定番料理もさっぱりヘルシーに仕上がる。

鶏ひき肉の販売が禁止されているドイツで、その代打になるのが七面鳥のひき肉。鶏肉と比べて肉質は若干粗めだが、コクがあるのが特徴。胸肉を使っているので脂肪分が少なく、ミートソースやロールキャベツなど、ひき肉の定番料理もさっぱりヘルシーに仕上がる。 鶏の丸焼き(Brathähnchen)はドイツの肉屋や屋台でよく見かける料理。半身でも買えることが多い。バイエルンでは鶏の丸焼きをバウエルン・ヘンドル(Bauern Hendl)と呼び、ビアガーデンの定番料理。

鶏の丸焼き(Brathähnchen)はドイツの肉屋や屋台でよく見かける料理。半身でも買えることが多い。バイエルンでは鶏の丸焼きをバウエルン・ヘンドル(Bauern Hendl)と呼び、ビアガーデンの定番料理。 聖マルティン祭(11月11日)やクリスマスのごちそうとして丸焼きにする。11月~新年までは新鮮なガチョウが肉屋に並んでいることが多いが、それ以外のシーズンは冷凍ものが多い。家族用なら胸肉か、骨付きもも肉で十分。さまざまな香辛料を加えた赤ワインに浸し焼くか、キノコ類で作ったソースを掛けていただく。

聖マルティン祭(11月11日)やクリスマスのごちそうとして丸焼きにする。11月~新年までは新鮮なガチョウが肉屋に並んでいることが多いが、それ以外のシーズンは冷凍ものが多い。家族用なら胸肉か、骨付きもも肉で十分。さまざまな香辛料を加えた赤ワインに浸し焼くか、キノコ類で作ったソースを掛けていただく。 丸焼きにすることもできるが、胸肉のロースト(Entenbraten)が一般的な食べ方。良い出汁と脂が出る。ソースは甘めでオレンジ系が合う。また、アジア系のレストランではクリスピーのようにかりかりに揚げてとろみのある辛いソースとあわせて食べるメニューがポピュラー。

丸焼きにすることもできるが、胸肉のロースト(Entenbraten)が一般的な食べ方。良い出汁と脂が出る。ソースは甘めでオレンジ系が合う。また、アジア系のレストランではクリスピーのようにかりかりに揚げてとろみのある辛いソースとあわせて食べるメニューがポピュラー。

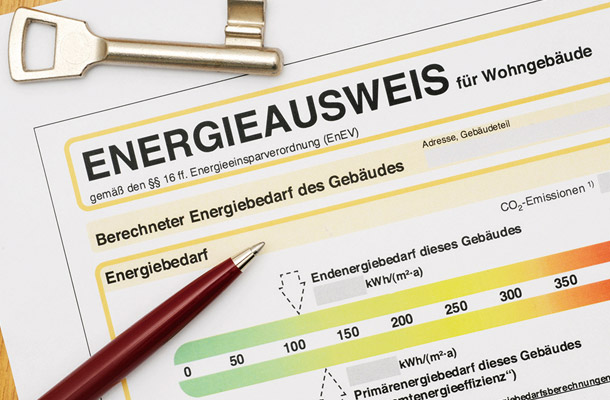

監修: 一級建築士 金田真聡さん

監修: 一級建築士 金田真聡さん 出展:「Energiedaten: Gesamtausgabe Stand:

出展:「Energiedaten: Gesamtausgabe Stand: アパートの改修工事のイメージ

アパートの改修工事のイメージ 数値が0に近いほど省エネな物件

数値が0に近いほど省エネな物件

ドイツの外付けブラインドの例

ドイツの外付けブラインドの例