海外進出成功の鍵は、異文化コミュニケーションにあり!

ドイツ人が考える

理想の上司、快適な職場環境

グローバル化が進み、日本企業のドイツ進出も増える中、現地ドイツ人スタッフをドイツ市場攻略のための戦力として採用している企業は多い。しかし、日本から一歩外に出てみると、日本の企業文化、社会常識が通用せず、現地のスタッフの言動や行動には驚かされるばかり……、そうお嘆きのビジネスーパーソンの皆様、その戸惑いはきっと日本人上司と仕事をする現地スタッフにとっても同じこと。今回は、アンケート調査を通してドイツ人の仕事観と、日本人上司に対する満足度を探ってみよう。日独のギャップを受け入れ、お互いに歩み寄って信頼関係を築くことが、ドイツ進出成功の鍵となるはず!(編集部:高橋 萌)

グローバル化が進み、日本企業のドイツ進出も増える中、現地ドイツ人スタッフをドイツ市場攻略のための戦力として採用している企業は多い。しかし、日本から一歩外に出てみると、日本の企業文化、社会常識が通用せず、現地のスタッフの言動や行動には驚かされるばかり……、そうお嘆きのビジネスーパーソンの皆様、その戸惑いはきっと日本人上司と仕事をする現地スタッフにとっても同じこと。今回は、アンケート調査を通してドイツ人の仕事観と、日本人上司に対する満足度を探ってみよう。日独のギャップを受け入れ、お互いに歩み寄って信頼関係を築くことが、ドイツ進出成功の鍵となるはず!(編集部:高橋 萌)

数字から見る!働くドイツ人の素顔

- 1人当たりの年間労働時間

1393時間

(日本は1745時間)

資料: OECD Database - 長期休暇を取る割合

29.0%

(日本11%)

資料: Das Online-Reiseportal Expedia

- ワークライフバランスに

対する満足度

69.6% - 平均労働コスト

31.50

ユーロ/時 - 所得満足度

56.4% - 同僚との関係に対する満足度

81.4% - 出勤に要する時間に

対する満足度

78.0% - 出張時に贅沢しない

36.0%

(日本は53.0%) - 単身世帯の平均年収

3万1981ユーロ - 上司との関係の満足度

71.0% - 平均休暇取得率

93.0%

(28日/30日) - ドイツの休暇取得率は欧州では

最低レベル

1位はフランスの100%(30日)

日本人上司と働くドイツ人部下に聞きました!

| 調査対象 | 日本人上司の下で働くドイツ人16人にご協力いただきました。 |

|---|---|

| 調査期間 | 2015年5月15日~26日 |

| 日本人上司の下で 働いた期間 |

3年未満(5人)、~5年(4人)、~10年(4人)、~20年(3人) |

Q1 職場での使用言語は?

(複数回答可)

![]()

社内で複数言語を使用している

職場が多く、英語よりもドイツ語の

使用頻度が高かった。

日本人上司に対しては

日本語で話すという、

日本語上級者も半数以上

Q2 日本人上司と

良い関係を築いていますか?

![]()

「日本人上司はいつも前向きな

言葉を掛けてくれる」という声も多く、

関係構築を難しいと考えている人は

いなかった

Q3 日本人上司を

信頼していますか?

![]()

現地スタッフからの信頼も厚く、

日本人上司との関係はおおむね良好!

Q4 あなたにとっての理想の上司の条件は?

(3つまで複数回答可)

![]()

ドイツ人にとっての理想の上司は、専門分野で秀でた能力と明確な目標を持ち、決定力とリーダーシップを兼ね備えた人!

Q5 あなたにとって理想とかけ離れた上司とは?

(3つまで複数回答可)

![]()

ドイツ人にとって悪夢のような上司は、その日の気分で態度が変わり、威圧的で、部下へのリスペクトや配慮の欠けた叱り方をする人!

Q6 あなたが就職先を選ぶ際に

重視することは?

![]()

ドイツ人が重要視(とても重要+重要)する要素は、仕事内容、仕事上の権限、そして同僚との関係

Q7 日本とドイツ、

上司のあり方に違いはある?

- 日本人上司はとても礼儀正しいが、ドイツ人上司と比べ てよそよそしい印象を受けることも

- 日本人上司は、仕事の質より量を重視することが多い

- ドイツ人上司の方が直接的な物言いをするが、そのため上司と部下の間でもより砕けた関係を築くことが多い

- ドイツ人上司は機嫌の悪さを表に出すことがあるが、日本人上司はあまり負の感情を表に出さない

- 休暇に対する考え方。欧州では有給をすべて消化することが当然のことだと考えられているが、日本人は、親戚に不幸があったときや体調が悪いときにのみ有給を使う

- 皆勤賞が褒められる文化はドイツにはない。風邪を引いたら休むべきで、無理して出席することは評価に値しない

- 信頼と協力体制を築くことができれば国籍は関係ない

Q8 日本人上司、

ここがイイネ!

- フェアで有能!

- 良い教育を受けているため、知識もアイデアも豊富

- ドイツ滞在歴の長い日本人上司は、あらゆる問題に対する対処法を知っていた。日本での経験がドイツで活きることもあり、とても興味深い

- 堅実でまじめ、有言実行

- 建設的な批評、「誰にでもミスはある」とフォローしてくれる

- ドイツという国と国民をよく理解しているし、理解しようとしている

- 忍耐強さ

Q9 日本人上司、

ここがイマイチ

- 日本人は働き過ぎていて、そのため集中力に欠けていることがあるように思う

- 上司の決定は受け入れるべきもの、という風潮があるためか、日本人上司とディスカッションするのは難しい

- 言葉の問題。コミュニケーションの中で誤解が生じることがある

- ルール、原則に対して柔軟性に欠ける

- 組織の上下関係に厳し過ぎる

- 欧州文化を理解していないこと

- 決断が遅い。または、非合理的な決定をしていると思うことがある

Q10 日本人上司に

リクエストは?

- 外国人スタッフが新しく入社したら、日本流に慣れるための時間を作ってほしい。日本社会では何を大切にしていて、何がタブーか。もちろん、本などで事前に学べることもあるが、実際に経験するのとでは全然違う

- 明確な目標と、そのためのプランをはっきりと伝えてほしい

- プロジェクト成功のため、現地のメンタリティーや文化を受け入れる必要があると思う

- Ja. URLAUB, URLAUB, URLAUB! (はい。休暇、休暇、休暇!)

まとめ 「ドイツ人部下とのギャップ解消法」

1. 指示を出すときは明確な言葉で!

日本人同士なら伝わるそのニュアンス、ドイツ人部下にも意図した通りに伝わっているだろうか?アンケートの結果、ドイツ人部下は、より明確な指示や目標を求めていることが分 かる。「後はよろしく」など曖昧な言葉ではなく、何をどうするべきかという具体的な行動に落とし込んだ指示を徹底することが大切。

2. 上下関係を重視するより、合理性で理論武装!

ドイツ人が日本企業の中で感じる違和感が、社内階級制とも いうべき強固な上下関係の存在。一方、ドイツでは権限や責任範囲の違いはあっても、部下が意見を差し控えることはなく、立場的にはよりフラットな関係。日本的な上意下達が通じず、自己主張ばかりが目に付くことも。業務の目的や決定に至った経緯、理由などを説明して納得させることができれば、部下のモチベーションももっと上がるはず!

3. 働くことと休むこと、どちらも義務と心得る

ここは、「大真面目に休む国ドイツ」※。この国の労働者は、 休暇のために働いていると言っても過言ではなく、気持ち良く休暇に送り出すことも上司の仕事のうちなのかもしれない。また、「日本人は勤務時間を気にしていないように感じる」、との声も。成果を上げるために無休で働く日本人の仕事に対する情熱を、定められた労働時間内のパフォーマンスに価値を置くドイツ人は不思議そうに見ている。※『大真面目に休む国ドイツ (平凡社新書) 』、福田直子(著)

4. お互いの国の社会・文化を知る努力を続ける

歴史も言葉も、常識さえも違う環境で育ってきた部下と円滑 に仕事をしたい、と日本人上司が考えるのと同じように、ド イツ人部下も上司と良い関係を築きたいと思っている。ドイツでも尊敬される日本人上司は、ドイツの文化や慣例について知る努力を続け、その上で日本での経験や知識を発揮している人なのだ。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ドイツのポイントカード事情

ドイツのポイントカード事情

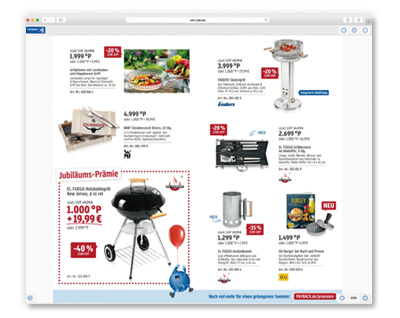

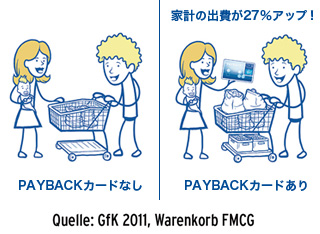

PAYBACKにパートナー企業として加盟するメリットは、顧客の囲い込みや満足度の向上のみにとどまらない。大規模なPAYBACKシステムが収集する情報にこそ、本当の価値があるのだ。具体的に、PAYBACKを利用する際に、どのような情報が店舗からPAYBACKに送られるかを見てみよう。

PAYBACKにパートナー企業として加盟するメリットは、顧客の囲い込みや満足度の向上のみにとどまらない。大規模なPAYBACKシステムが収集する情報にこそ、本当の価値があるのだ。具体的に、PAYBACKを利用する際に、どのような情報が店舗からPAYBACKに送られるかを見てみよう。 PAYBACK Karte

PAYBACK Karte PAYBACK Visa Karte

PAYBACK Visa Karte PAYBACK American Express® Karte

PAYBACK American Express® Karte

ボランティア団体などへ寄付をする

ボランティア団体などへ寄付をする

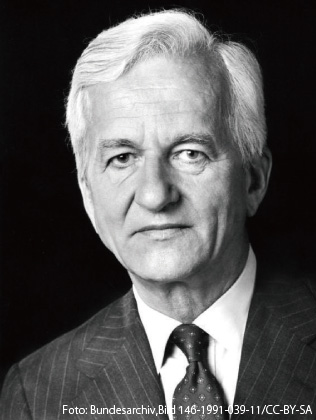

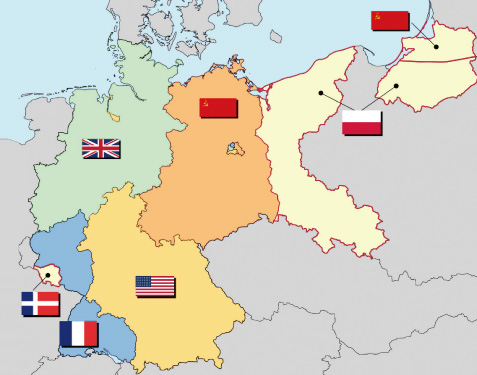

「私の周りに1945年5月8日生まれの人がいるわよ!」。5月8日、すなわちドイツの終戦記念日から70周年という節目が近づく中、インタビュー相手を探していた筆者の耳に、生粋のベルリンっ子である知人から予期せぬ言葉が飛び込んできた。知人がその場ですぐに取り次いでくれたのは、長年ドイツの政治の現場に携わったフォルカー・クレップさん。まさに戦後ドイツと共に人生を歩んできたクレップさんの目に、過去と現在のドイツ、そして理想と現実の狭間に揺れる欧州は、どのように映っているのだろう。シャルロッテンブルク区郊外の自宅での2回にわたるインタビューから、抜粋してお届けする。(取材・文:中村真人)

「私の周りに1945年5月8日生まれの人がいるわよ!」。5月8日、すなわちドイツの終戦記念日から70周年という節目が近づく中、インタビュー相手を探していた筆者の耳に、生粋のベルリンっ子である知人から予期せぬ言葉が飛び込んできた。知人がその場ですぐに取り次いでくれたのは、長年ドイツの政治の現場に携わったフォルカー・クレップさん。まさに戦後ドイツと共に人生を歩んできたクレップさんの目に、過去と現在のドイツ、そして理想と現実の狭間に揺れる欧州は、どのように映っているのだろう。シャルロッテンブルク区郊外の自宅での2回にわたるインタビューから、抜粋してお届けする。(取材・文:中村真人)

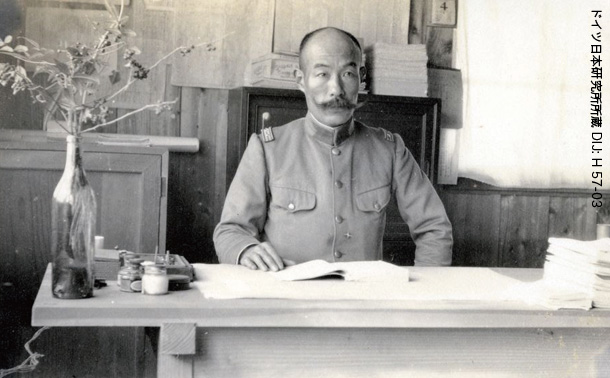

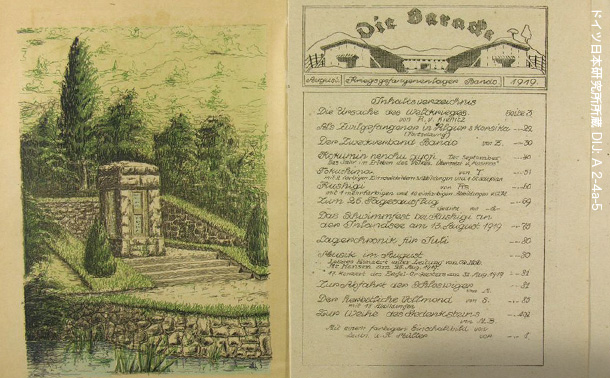

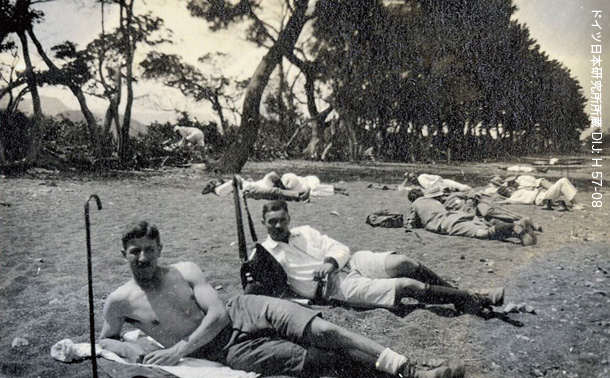

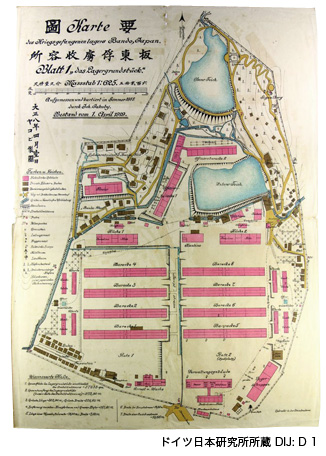

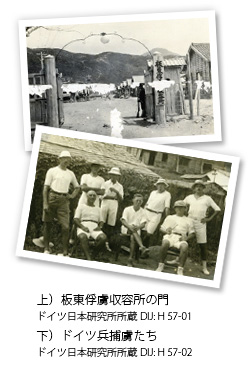

お遍路と阿波踊り、鳴門海峡の渦潮で知られる徳島県鳴門市。その郊外に、美しい白亜の洋館がある。「ドイツ館」と呼ばれるこの館には、第1次世界大戦で俘虜(捕虜)となって日本に移送されたドイツ兵士たちと、この地が「板東」と呼ばれていた頃の町民との交流の歴史が刻まれている。本国から遠く離れた日本に連れて来られたドイツ兵捕虜は約4600人。そのうち約1000人が板東俘虜収容所に収容された。鉄条網の中で囚われの身として暮らすことになり、しかしそこで「歓喜の歌(ベートーヴェンの交響曲第九番)」を歌うにいたった彼らの数奇な運命と、そこから日本に根付いたドイツ文化に注目する。

お遍路と阿波踊り、鳴門海峡の渦潮で知られる徳島県鳴門市。その郊外に、美しい白亜の洋館がある。「ドイツ館」と呼ばれるこの館には、第1次世界大戦で俘虜(捕虜)となって日本に移送されたドイツ兵士たちと、この地が「板東」と呼ばれていた頃の町民との交流の歴史が刻まれている。本国から遠く離れた日本に連れて来られたドイツ兵捕虜は約4600人。そのうち約1000人が板東俘虜収容所に収容された。鉄条網の中で囚われの身として暮らすことになり、しかしそこで「歓喜の歌(ベートーヴェンの交響曲第九番)」を歌うにいたった彼らの数奇な運命と、そこから日本に根付いたドイツ文化に注目する。