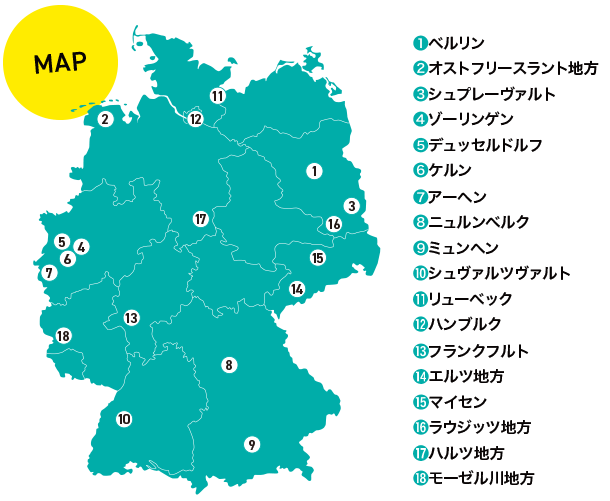

読者&スタッフの「推し」が勢ぞろい! 日本で喜ばれるドイツ土産

日本への一時帰国、あるいは日本からゲストを迎える際など、ドイツ在住者にとってお土産選びは頭を悩ませることの一つ。そんな悩みにお答えすべく、ドイツニュースダイジェストのインスタグラム(@pickup_doitsu)でアンケート調査を実施!ドイツ各地の名物や特産品をはじめ、スーパーなどで気軽に買える大人数用など、さまざまなシーンに合わせたお土産を一挙ご紹介する。

(文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

※アンケート調査にご協力いただいたフォロワーの皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。

※店舗や地域によって手に入らない商品もございますのでご了承ください。

その土地ならではのお土産を ドイツ各地の名物&特産品

01 ベルリン 東ドイツ時代の信号機アンペルマン

東ドイツ時代から歩行者信号機のピクトグラムとして愛されてきたアンペルマン。熱狂的な信奉者によってブランド化され、ベルリンの人気土産として定着した。Tシャツや缶オープナー、グミまで遊び心のあるアイテムは値段も幅広く、友人への手土産にぴったり!

www.ampelmannshop.com

02 オストフリースラント地方 ドイツの紅茶といえばここ!オストフリースラント 紅茶&氷砂糖

17世紀初頭にオランダ商人によってドイツにも伝わった紅茶。今日、オストフリースラント地方の住民は年間約300リットルの紅茶を飲むという。伝統的に紅茶には白い氷砂糖、カンディス(Kandis)が添えられるので、茶葉とセットでお土産にしよう。

03 シュプレーヴァルト ドイツが誇るピクルスシュプレーヴァルトのピクルス

映画「グッバイ、レーニン!」にも登場する「Spreewälder Gurken」は、東ドイツ時代にカルト的人気を誇っていたピクルス。豊かな腐植土が生み出すキュウリは独特の歯ごたえがあり、その土地ならではのハーブで味付けがされ、病みつきになること間違いなし!

04 ゾーリンゲン 世界中のシェフも注目刃物

中世の頃から「刃物の町」として名を馳せてきたゾーリンゲン。ツヴィリングなどをはじめとした名高いブランドによる刃物は、数々の賞を受賞するなど世界が認める質の高さを誇る。包丁はもちろん、ナイフやハサミなどラインナップも豊富だ。

05 デュッセルドルフ ドイツ最古の老舗マスタードABB マスタード

1726年に誕生したABB マスタードは、ドイツで商標登録された最古のマスタード。製法や原料、瓶のデザインは創業時からほとんど変わっておらず、クラシックな味わいを守り続けている。画家ゴッホもABBと青字で記された陶器の瓶を絵に描くほどとりこになったとか。

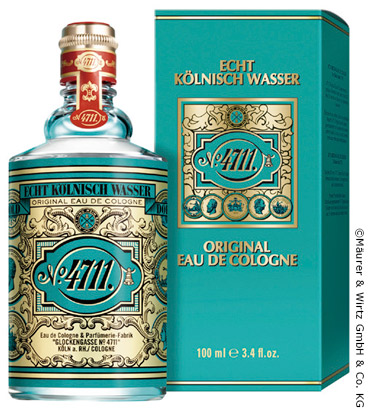

06 ケルン 最古の香水「ケルンの水」4711

フランス語で「ケルンの水」を意味するオーデコロンを生み出した「4711」。グロッケンガッセ4711番地が仕事場だったことから、その名が付いた。レモンやベルガモット、ラベンダーなどの爽やかな香りで、ナポレオンも愛用していたという。

07 アーヘン アーヘンの伝統菓子プリンテン

レープクーヘンの元となったのがアーヘンの焼き菓子、プリンテン。香辛料がたっぷり入っており、アーモンドやナッツをあしらったもの、アイシングで飾ったもの、チョコレートでコーティングしたものなど、さまざまなバリエーションを楽しめる。

https://printen.de

08 ニュルンベルク ドイツの定番クリスマス菓子レープクーヘン

クリスマス菓子の定番、レープクーヘン(Lebkuchen)の発祥の地はニュルンベルク。今日では各地のスーパーで買えるが、オリジナルレシピのレープクーヘンは一味違う。老舗Woitinekではヘーゼルナッツとアーモンドがたっぷり使われており、驚くほどジューシー。甘党な人へのお土産におすすめだ。

https://lebkuchen-woitinek.de

09 ミュンヘン 一つひとつ手作りホフブロイハウスのビールジョッキ

ビール王国バイエルンの有名な醸造所「ホフブロイハウス」のジョッキは、世界中に愛好家がいるほど人気。特に釉薬の代わりに塩を使う塩釉焼きジョッキは、ビールの香りや炭酸が逃げにくくなり、新鮮さと風味をしっかり味わえる。

www.hofbraeuhaus-shop.de

10 シュヴァルツヴァルト 見て楽しめるワクワク感もたっぷり鳩時計

シュヴァルツヴァルト(黒い森)の伝統工芸品といえば、30分ごとに「カッコー」と時間を知らせてくれる鳩時計。18世紀からこの地で生産され、今日も代々受け継がれてきた職人技によるふいごを用いた伝統的なデザインの鳩時計が手に入る。

www.kuckucksuhr.com

11 リューベック 口の中でとろける本物の味マジパン

かつてリューベックはハンザ同盟の首都として重要な貿易拠点であったため、マジパンに使う原材料が安定して供給されていた。そのためアーモンドの含有量が多く、口の中でとろけるようなマジパンが誕生。1806年にリューベックで創業したNiedereggerは老舗のマジパンメーカーだ。

www.niederegger.de

12 ハンブルク 世界遺産の倉庫街のコーヒーシュパイヒャーシュタットのコーヒー豆

コーヒー貿易で栄えたハンブルクは、今もなお欧州屈指のコーヒーの街。有名な倉庫街にあるコーヒー焙煎所「Speicherstadt Kaffeerösterei」では、毎日新鮮なコーヒーを焙煎している。店内にカフェもあるので、ゆっくりお気に入りの豆を探してみては。

www.speicherstadt-kaffee.shop

13 フランクフルト 地酒とふとっちょピッチャーりんご酒とベンベル

フランクフルトの名物「アプフェルヴァイン」(りんご酒)は、ほどよい酸味があってさわやかなお味。お店では陶器の専用ピッチャー(Bembel)で提供され、冷たさをしっかりキープしてくれる。りんご酒とセットで持ち帰って、日本でも雰囲気を味わおう。

www.hessen-shop.com

14 エルツ地方 大きな口と長いひげが愛らしいくるみ割り人形

ドイツのクリスマスの風物詩ともいえる、くるみ割り人形やクリスマスピラミッドなどの木工おもちゃ。その発祥の地はザクセン州エルツ山地であり、現在もほとんどの製品がそこで作られている。精巧に作られたかわいらしい木工おもちゃは、ドイツのクリスマスの雰囲気を日本に届けてくれるはず。

www.seiffen.com

15 マイセン 最高級の西洋白磁マイセン磁器

アウグスト強王の情熱によって生み出された、300年以上の歴史と伝統を誇るマイセンの磁器。かつて「白い金」と呼ばれた白磁に、熟練の絵付け師による繊細で美しいモチーフが、今も変わらぬ輝きを放ち続けている。最高級のマイセン磁器は、大切な人への特別な贈り物にぴったりだろう。

16 ラウジッツ地方 印象的な模様が目を引くブンツラウアーの陶器

ドイツとポーランドの国境地帯で伝統的に造られてきた陶器。絵付けは全て職人の手作業で行い、スポンジでできた型で一つひとつのモチーフをスタンプし、ブラシで仕上げるという。独特な模様と丸みのあるかわいらしいフォルムが特徴で、使いやすさも抜群だ。

www.bunzlauerkeramik.com

17 ハルツ地方 表情豊かなお祭りグッズブロッケン山の魔女

ハルツ地方の最高峰であるブロッケン山で、毎年4月30日に開かれる魔女のうたげ「ヴァルプルギスの夜」。このお祭りに合わせて、同地ではさまざまな魔女グッズが売られている。ほうきに乗った魔女の人形は、年齢も服装もさまざま。お気に入りの一体を見つけよう。

18 モーゼル川地方 すっきりまろやかな口当たりモーゼルの白ワイン

急斜面にブドウ畑が広がり、ドイツワインの名産地として知られるモーゼル川流域。風味豊かで複雑な味わいの同地域のワインは、世界中のワイン愛好家を魅了している。どんな食事にも合う理想的なワインなので、食事会の手土産にするのも◎。

www.bunzlauerkeramik.com

ばらまき用にもぴったり! スーパー&ドラッグストアで買えるお土産

ドイツの定番グミといえばHARIBO

世界中で大人気のドイツのグミメーカー「HARIBO」。1920年の創業以来、不動の人気ナンバーワンを誇る「Goldbären」は、リンゴ、オレンジ、パイナップルなどの爽やかなフルーツ味が楽しめる。マシュマロをチョコレートでコーティングした「Chamallows Soft-Kiss」は日本未発売なので、HARIBOファンに喜ばれるはず。

プチ高級感を味わえるラインナップREWE Fein Welt シリーズ

大手スーパーREWEが展開するオリジナルブランド「REWE Fein Welt」。バターたっぷりのショートブレッドや、高級食材トリュフが香るポテトチップスなど、プチプラなのに高級感を味わえるとして大人気。パッケージがおしゃれなのもうれしい。ビオのハーブティーやコーヒー豆、香辛料などもそろう。

メーカーも種類も選び放題!ドイツの人気チョコレート

ドイツは、1人当たり年間11キロのチョコを消費するといわれるチョコレート大国。それだけあって、ドイツのスーパーではさまざまな種類のチョコレートを手に取ることができる。正方形でおなじみの「Ritter Sport 」、8種類の味が一箱で楽しめる「merci Finest Selection」などがおすすめ。

濃厚な甘さがたまらないヴェルタース オリジナルのポップコーン

キャラメル味のキャンディーで有名なヴェルタース オリジナル。ここドイツではキャンディー以外にも、キャラメルやチョコレートなどさまざまなラインナップがある。なかでもポップコーンは、甘じょっぱい濃厚なキャラメルがコーティングされており病みつきに。ポップコーンのみのクラシックと、プレッツェル入りの2種類がある。

本場の味が楽しめるパック詰めのパン

ソーセージやジャガイモと並んで、ドイツの食卓に欠かせないのがパン。小型パンのブロートヒェン(ゼンメル)やライ麦パンなどのパック詰めのパンなら、トースターで温めたり具を載せたりして、自宅でも気軽に本場の味を楽しむことができる。

おしゃれでグルメな友人にJust Spicesのミックススパイス

2012年に生まれたドイツ発のミックススパイスブランド「Just Spices」は、多くのスーパーで手に取れる。ピザ用、ジャーマンポテト用、トッピング用などの用途で選ぶのはもちろん、さまざまな顔が描かれたおしゃれなパッケージでジャケ買いするのも◎。

ドイツで定番のオーラルケアグッズフレーバー付きデンタルフロス

糸タイプのフロスは日本であまり馴染みがないが、オーラルケア先進国ドイツでは、日常的なデンタルフロスの使用が推奨されている。こちらはdm ブランドの「Dontodent」で、ほんのりミントのフレーバー付き。

旅行大国ドイツならではミニサイズのコスメ&ケアグッズ

ハンドクリームやシャンプー、ローションなど、ドイツのドラッグストアではお試しサイズのミニボトルが充実している。フォロワーさんからは、Dr. Hauschkaのハンドクリームや、Weledaのオムツかぶれ用クリーム、Ajonaの歯磨き粉の推薦が多数!

日本未発売!クナイプのバスオイル

バスソルトでおなじみのクナイプ。せっかくのドイツ土産なら、日本未発売のバスオイルはいかがだろうか。湯船にオイルを垂らし、ゆっくりとお湯に浸かれば、体の疲労回復をサポートしてくれる。「背中をほぐす」、「関節と筋肉をほぐす」、「深いリラックス用」など、お好みの用途から選ぼう。

疲れた足のケアにフットケア用の足パック

ドイツのドラッグストアではフットケアコーナーでさまざまな商品を手に取れる。お土産におすすめなのは、日本ではあまり見かけない靴下タイプの足パック。普段は手入れの行き届かない乾燥した足やかかとに潤いを補ってくれる。ちょっと気の利いたお土産に。

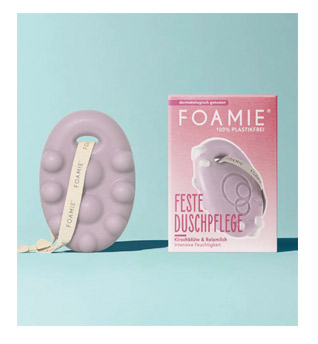

サステナブルなバスグッズ固形シャワーソープ

サステナビリティ意識が浸透しているドイツでは、固形のシャンプーやボディーソープを気軽に購入することができる。こちらのFoamieは2019年に設立されたヴィーガンコスメブランドで、シャワーソープをはじめ、シャンプーやコンディショナー、子ども用などさまざまな種類を展開。

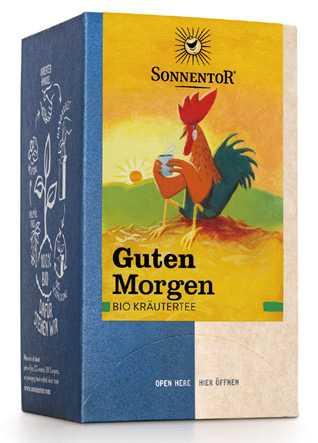

ドイツ生活の必需品ビオのハーブティー

体調が優れないときに医師から薬ではなくハーブティーを勧められることが多いなど、ハーブティーはドイツの生活に根付いている。「Lebensbaum」、「Sonnentor」、「Ronnefeldt」など、ドイツで気軽に手に入る種類豊富なビオのハーブティーはお土産に喜ばれるはず。

飛行機でも持ち帰りやすいドイツのミニリキュール

ドイツといえばビールのイメージが強いが、実はリキュールも充実している。飛行機に持ち込むなら、手のひらサイズのミニボトルがおすすめ。ドイツの代表的なハーブ酒「Jägermeister」をはじめ、「Feigling」や「Kuemmerling」など、ドイツの味を持ち帰ろう。サイズが小さいので、いろいろなお酒を試せるのがうれしい。

意外とファンが多い!?スポンジワイプ

ドイツのキッチン掃除に欠かせない、スポンジ素材の台拭き「Schwammtuch」。日本でも密かに人気があり、フォロワーさんたちも日本の家族や友人からのお土産にリクエストされることが少なくないとか。水に濡らすとしんなりし、水分をしっかり吸いとってくれて丈夫。速乾性があり、洗濯機で洗えるのもポイントが高い。

一点モノをお土産にしたい人はのみの市へ

推しは旧東ベルリンのArkonaplatzののみの市

推しは旧東ベルリンのArkonaplatzののみの市

(写真:編集部撮影)

「唯一無二のお土産を探したい」「雑貨好きのあの人にちょっと特別なものを持ち帰りたい」……という方には、アンティークや掘り出しものが見つかるのみの市がおすすめ! のみの市は各都市で開催されているので、インターネットで住んでいる街や旅行先の都市名+「Flohmarkt / Trödelmarkt」で検索してみよう。地域によって売られているものが違うため、旅行に行くたびにのみの市に行ってみるのも楽しい。特に旧東ドイツ地域のマーケットでは、東ドイツ時代のキッチュで味わい深い食器や日用品などが見つかる。

自分用のお土産に野生動物たちが描かれた6個組グラスを6ユーロでゲット!

自分用のお土産に野生動物たちが描かれた6個組グラスを6ユーロでゲット!

(写真:編集部撮影)

ちなみに、ドイツではセカンドハンド(中古品)をプレゼントにすることが珍しくない。2023年に行われたドイツ貿易協会の調査によると、調査対象者の2人に1人が誰かにセカンドハンドをプレゼントしたことがあると回答。主な理由としては、サステナブルであること(56%)、手頃な価格であること(52%)、ユニークであること(42%)が挙げられる。環境意識の高いドイツらしい視点で、特別なお土産探しをしてみてはいかがだろうか。

お土産を買うときに注意!飛行機への持ち込み規定をおさらい

肉製品

ドイツのおいしいソーセージやサラミを持ち帰りたい人は多いかもしれないが、残念ながら肉や肉製品の日本への持ち込みは原則禁止。ハンバーガーやハムサンドのように、原料の一部に肉が使われているものもNGなので注意しよう。免税店などでお土産として販売されていても、ほとんどの場合は日本に持ち込むことができない。

野菜・フルーツ

飛行機への持ち込み自体は問題ないが、日本国内へ持ち込む場合には、持ち出す国や地域・野菜や果物の種類によっては持ち込みが禁止または制限されていることがある。輸入禁止品に当たらない植物は、植物防疫所のカウンターにて検査を受けて合格すればOK。持ち込み可能かどうかは、植物防疫所のウェブサイトから国別に確認することができる。

乳製品

チーズやミルク、クリーム、バターなどの乳製品は、携帯品(手荷物や預け荷物、または別送品として持ち帰るもの)として持ち込む場合は動物検疫の対象でないため、持ち込むことができる。

お酒類

アルコール度数70%以上のお酒は、機内持ち込みも預け入れも不可。度数24〜70%のお酒は、1人当たり5リットルまでしか預けられないので注意しよう。

化粧品類

100ミリリットルを超える容器の化粧品は機内持ち込みNG。持ち込む場合は、100ミリ以下の容器に入れた上で、容量1リットル以下のジッパーの付いた透明プラスチック製袋に入れる必要がある(一部の空港ではすでに廃止に)。出国エリアにある免税店や、自動販売機で購入したものは機内に持ち込める。

参考:JALホームページ「Q&A【国際線/手荷物】」、植物防疫所ホームページ、動物防疫所ホームページ

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

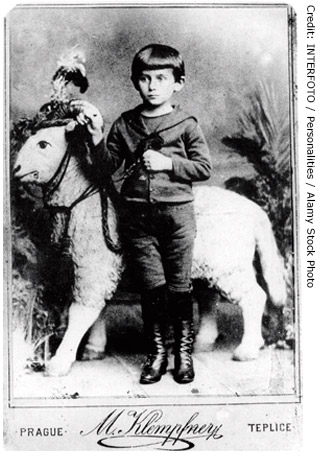

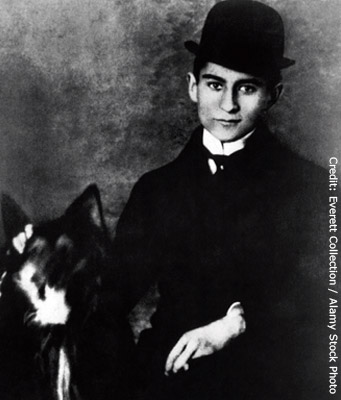

5歳頃のカフカ

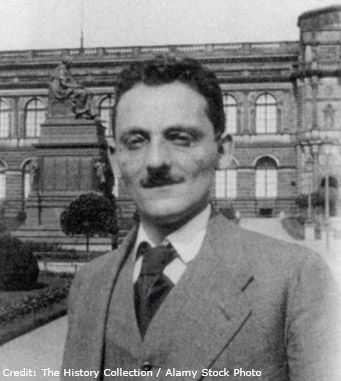

5歳頃のカフカ マックス・ブロートは、カフカ没後にカフカの作品を世に広めた人物として知られている。

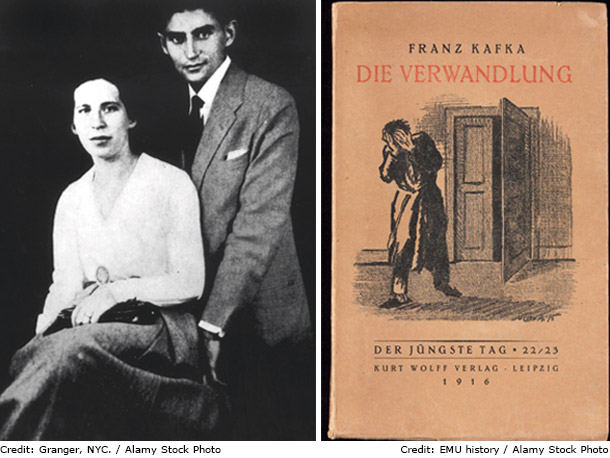

マックス・ブロートは、カフカ没後にカフカの作品を世に広めた人物として知られている。 1910年頃のカフカ

1910年頃のカフカ 左)1917年7月に撮影されたカフカとフェリーツェ

左)1917年7月に撮影されたカフカとフェリーツェ プラハにあるカフカの墓

プラハにあるカフカの墓

『Komplett Kafka』

Nicolas Mahler 著

Suhrkamp Verlag

『Komplett Kafka』

Nicolas Mahler 著

Suhrkamp Verlag