おいしいドイツを食べ尽くす!ドイツ郷土料理ガイド

ドイツ料理といえば、ソーセージ、ジャガイモ、ザワークラウト……と、それ以上思いつかないという人も少なくないだろう。そんなドイツにも、地方ごとに人々に愛され続けてきた郷土料理が数多く存在する。本特集では、知ったらきっと食べてみたくなること請け合いのドイツの郷土料理を一挙にご紹介する。さらにドイツの食にまつわる歴史的エピソードや、現代ドイツ人のグルメ事情も解説。いよいよ夏休みシーズン、ドイツ国内の旅先でおいしいものを食べ尽くすヒントにして!(文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

参考:本誌984号「ドイツ美食マップ 郷土料理編」

目次

ドイツ料理の歴史

ローマ帝政時代の歴史家タキトゥスが紀元100年頃に執筆した『ゲルマニア』によれば、ドイツ人の祖先であるゲルマン民族は「大麦や小麦から醸造された液体」、すなわちビールを好んで飲んでいたという。それと同時に、彼らの食事はいたってシンプルで、木の実や新鮮な狩猟肉、牛乳から作ったチーズなどの動物性食材に依存していたことも記されている。ローマ文化からすれば、これらの食習慣は「野蛮」と見なされており、「ゲルマン民族の食べ物は単に空腹を満たすもの」とやや批判的な視点で捉えられていた。

しかし現在の研究では、ゲルマン民族の食事は実は非常に健康的で、肉を使わないシチューや新鮮なハーブで味付けした料理が特に好まれていたことが分かっている。さらに北部には、漁業で生活しているゲルマン民族もいたという。

13世紀になると、モンゴル軍の侵略を通じてさまざまな種類のキャベツがもたらされ、ドイツ料理でおなじみのザワークラウトもこの頃から作られるようになる。また、じゃがいもが登場したのは16世紀と遅かったが、ドイツ文化圏の食生活に革命をもたらしたといえる存在で、後に国民食となった(詳しくはp9)。さらに18世紀以降の工業化によって食品産業が発展すると、移民労働者の料理がドイツ各地の伝統料理と混ざり合うようになり、さまざまなバリエーションのドイツ料理が誕生したのだった。

19世紀後半にドイツが統一されると、郷土料理は各地方のアイデンティティーを保つ役割も担った。ドイツの哲学者ルートヴィヒ・フォイエルバッハ(1804-1872)が「人間は食べたもので決まる」と言ったように、同じものを食べることがそれぞれの土地に住む人々の帰属意識を高めたのである。

参考:Südwestrundfunk「Wie ernährten sie sich? | Hintergrund」、Kleine Geschichte der Esskultur「Hamburger Abendblatt」、佐藤洋一郎著『食の人類史』 (中公新書)MAP

- 1 シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州

- 2 自由ハンザ都市ハンブルク

- 3 メクレンブルク= フォアポンメルン州

- 4 ニーダーザクセン州

- 5 自由ハンザ都市ブレーメン

- 6 ベルリン州

- 7 ブランデンブルク州

- 8 ザクセン=アンハルト州

- 9 ザクセン自由州

- 10 テューリンゲン自由州

- 11 ノルトライン=ヴェストファーレン州

- 12 ヘッセン州

- 13 ラインラント=プファルツ州

- 14 ザールラント州

- 15 バーデン=ヴュルテンベルク州

- 16 バイエルン自由州

ドイツ北部(地図❶~❺)

Labskaus ラプスカウス塩漬け肉の目玉焼き載せ

塩漬けにした牛や豚のひき肉にビーツやじゃがいも、玉ねぎを混ぜ合わせたものを叩いてペースト状にしたものに、目玉焼きを載せていただく料理。付け合わせの定番は、ニシンの甘酢漬けやピクルスなど。18世紀に船乗りのために作られるようになり、デンマークやスウェーデン、ノルウェーにも同様の料理がある。

Finkenwerder Scholle フィンケンヴェルダー ショレフィンケンヴェルダー風カレイのムニエル

刻んだベーコンとカレイをバターでソテーした魚料理。ハンブルク東部のフィンケンヴェルダー地域で食べられていたことからその名が付いた。淡泊な味のカレイに、バターのコクとベーコンの塩味がマッチ。外はカリッと、中はふんわりと焼き上げられる。

Birnen, Bohnen und Speck ビルネン ボーネン ウント スペック洋ナシ、インゲン、ベーコンの煮物

洋ナシが収穫される8~9月にかけてよく食べられるこの料理は、レストランのメニューにはGrööner HeinやGrönen Heinとも記載されている。洋ナシは青く甘みの少ないものを使用する。素朴で意外な組み合わせだが、ベーコンのうま味と洋ナシの酸味がほどよく調和した料理。

Grünkohl und Pinkel グリューンコール ウント ピンケルケールの煮込みとピンケルソーセージ

ビタミン豊富な冬の野菜グリューンコール(ケール)を煮込み、ドイツ北部でポピュラーなピンケルソーセージと共にいただく。ブレーメン名物として知られるが、ニーダーザクセン州でもよく食べられている。ピンケルソーセージには豚肉や穀物、ラード、玉ねぎなどのミンチがたっぷり入っていてボリューム満点。ちなみに「Pinkel」は、フリースラント地方の方言で「小さな指」を意味する。

Geräucherter Aal ゲロイヒャーター アールウナギの燻製

ドイツ北部でよく食べられる、ウナギの燻製。燻製にレモン汁を振りかけてそのまま食べたり、パンに載せてサンドイッチにしたり、スープに入れて食べる方法も。燻製方法は、内臓を取り、頭から吊るして丸ごと燻 す。日本の蒲焼のように脂を落とす調理法ではないため、脂分は多め。

燻製の様子

燻製の様子

ドイツ東部(地図❻~❿)

Leber Berliner Art mit Äpfeln レバー ベルリーナー アート ミット エプフェルンベルリン風仔牛のレバー焼きリンゴ添え

ビタミンA・Bや鉄分などを豊富に含む栄養価の高いレバー。牛のレバーの塊をじっくりとソテーし、赤ワインソースをかけていただくボリューム満点の一品。付け合わせは、バターでソテーしたリンゴのスライスにマッシュポテト、フライドオニオンなど。

Rollmops ロールモップスニシンの甘酢漬け

ピクルスと玉ねぎのスライスをニシンで巻いて酢漬けにしたオードブル料理。オリーブを入れることもある。巻いたニシンをほどいてパンに載せる食べ方も。世界的に共通の呼称だが、名前の由来は実はドイツ語。料理の見た目がパグ犬(Mops)に似ていることからこの名が付いた。ベルリン発といわれているが、ドイツ北部でもよく食べられている。

Gekochtes Eisbein ゲコフテス アイスバインゆで豚すね肉

アイスバインは、日本でもよく知られる代表的なドイツ料理。豚のすね肉を骨付きのまま塩漬けにし、ハーブや香味野菜と共に長時間ゆでて作る。皮にはコラーゲンがたっぷり含まれている。マスタードを付けていただくのが主流。付け合わせには、定番のザワークラウトをどうぞ。

ドイツ西部(地図⓫~⓮)

Rheinischer Sauerbraten ライニッシャー ザウアーブラーテンライン地方の牛肩肉ロースト

赤ワインビネガーにリンゴや玉ねぎ、セロリなどを加えた漬け汁に、牛肩肉(鹿肉の場合もある)を数日間漬け込んで蒸し焼きにした料理。ほのかな酸味が特徴だ。ソースは、漬け汁に干しぶどうやはちみつを加えて甘くし、裏ごしして煮詰める。ライン地方では定番の家庭料理。

Himmel un Äd ヒンメル ウン エードブラッドソーセージとリンゴ入りマッシュポテト

ケルンの郷土料理で、カリカリに焼いたブラッドソーセージに、ローストした玉ねぎ、リンゴの入ったマッシュポテトが付け合わせになっている。ヒンメル・ウン・エードはケルンの方言で「天と地」という意味。「地中のリンゴ」と呼ばれるじゃがいも(Erdapfel)と、天に向かって実を成すリンゴ(Apfel)のことを示している。

Frankfurter Grünesoße フランクフルター グリューネゾーセフランクフルト風グリーンソース

ヨーグルト、サワークリーム、マヨネーズに刻んだ香草(パセリやクレソン、ディルなど)やニンニク、玉ねぎなどを入れて裏ごしして作る、さっぱりとした冷製ソース。ゆでたじゃがいもやゆで卵に付けていただくのがポピュラーな食べ方。ソテーした魚や肉料理に合わせることもある。

ドイツ南部(地図⓯~⓰)

Zwiebelkuchen ツヴィーベルクーヘン玉ねぎケーキ

ケーキ(クーヘン)といっても甘くなく、パン生地やパイ生地の上に大量の玉ねぎとベーコン、卵、サワークリームを混ぜたものを載せて焼いた、ピザやキッシュのような食べ物。玉ねぎの収穫時期に家庭でよく作られる。ツヴィーベルクーヘンを食べるときは、フェーダーヴァイサー(ワインになる前の発酵途中のアルコール飲料)をお忘れなく。

Käsespätzle ケーゼシュペッツレチーズシュペッツレ

細長くちぎって茹でたシュペッツレ(パスタに似た卵麺)とすりおろしたチーズを絡めた料理。仕上げに揚げた玉ねぎを添える。チーズは主にベルクケーゼ(アルプスで放牧されている牛のチーズ)やエメンタールチーズを使用。シュペッツレは、シュヴァーベン語で「小さなスズメ」を意味する。

Fränkisches Schäufele フレンキッシェス ショイフェレフランケン風豚肩肉のロースト

豚の肩肉を刻んだ根菜や玉ねぎ、ビールと共にオーブンで2~3時間、豚肉が黄金色になり、表面がカリッとなるまで焼く。付け合わせは、クヌーデル(じゃがいも団子)やザワークラウト、赤キャベツなどさまざま。ショイフェレは南ドイツの方言で「豚の肩肉」を意味する。

Schwäbische Maultaschen シュベービッシェ マウルタッシェンシュバーベン風マウルタッシェ

正式名称はマウルブロン・タイヒタッシェ。大きなパスタ生地の包みの中にほうれん草やひき肉などの具が入っており、ソースをかけていただくほか、スープの具としても食される。キリスト教徒が肉食を禁じられている聖金曜日に、どうしても肉が食べたくて思い付いたといわれる料理。

Schweinehaxe シュヴァイネハクセ豚すね肉ロースト

バイエルン名物といえば、シュバイネハクセ。アイスバインと同様に豚のすね肉を使った料理で、こちらは皮をカリカリになるまで焼き上げる。バウアーブロート(農家のパン)やブレッツェルと一緒に食べるのがバイエルン流だ。ビールの祭典であるオクトーバーフェストにも欠かせない一品。ぜひビールと一緒に楽しもう。

Schupfnudeln シュプフヌーデルン南ドイツ風ニョッキ

シュプフヌーデルンは、南ドイツで人気のあるニョッキのような麺。基本材料は卵、小麦粉、水だが、17世紀にじゃがいもが栽培されるようになってからは、じゃがいもも使われるようになった。グラタンにしたり、ザワークラウトと絡めたりしていただく。砂糖をまぶしてデザートにしてもおいしい。

ドイツの食にまつわるコラム

じゃがいもがドイツ人の主食になるまで

ポツダムのサンスーシ宮殿にあるフリードリヒ大王のお墓には、じゃがいもが供えられている

ポツダムのサンスーシ宮殿にあるフリードリヒ大王のお墓には、じゃがいもが供えられている

欧州のじゃがいもの歴史は16世紀からで、スペイン人が南米から持ち帰ったことがはじまり。最初は食用ではなく、観賞物や薬草として、植物学者や王侯の庭園に珍重されていた。17世紀にはドイツでも知られるようになり、フランケン地方の農民が野外栽培を始めた。栽培は非常に成功し、ほかの公国やプロイセンにも供給されるように。しかし塊茎 (じゃがいものように栄養貯蔵のため地中で茎が肥大化したもの)を食べることに抵抗があったようで、農民の中には栽培に抵抗した者が多かった。イヌですら食べたがらず、地上部分には毒があるとも考えられていた。

じゃがいもが広く普及したのは、18世紀半ばころ。フリードリヒ大王は食料不足を解消するため、1756年に「じゃがいも令」を発令し、全ての農家にじゃがいもの栽培を義務付けた。特にブランデンブルク州などの寒冷な地域、痩せた砂地でも大量に収穫できるじゃがいもは貴重だった。また啓蒙家ルドルフ・ツァハリアス・ベッカー(1752-1822)が1788年に著した『農民のための生活の手引き』は当時ベストセラーとなり、じゃがいもの性質や利点についても紹介している。こうしてじゃがいもに対する人々の偏見は徐々になくなり、栽培が定着していく。19世紀になると、人口の増加に伴い大都市が誕生し、栽培も大規模になっていったのだった。

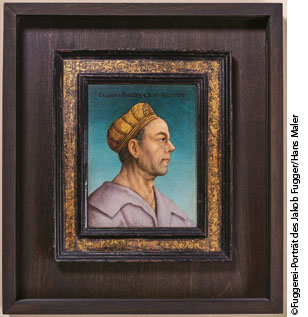

参考:Kartoffellager- und Handelsgenossenschaft Unteres Erzgebirge Großwaltersdorf e. G.「Die Kartoffel – unser wichtigstes Grundnahrungsmittel」、本誌1056号「じゃがいも事典」ゲーテの美食家としての顔

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749-1832)

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749-1832)

ドイツで最も重要な作家・詩人の一人であるゲーテは、並外れた美食家でもあった。同じ時代に活躍した劇詩人フランツ・グリルパルツァーは、「偉大な巨匠は時に悪いものを書くが、決して悪いものを食べることはなかった」と、ゲーテの美食家ぶりについて語っている。食事はゲーテにとって副次的なものではなく、人生に必要不可欠なものだったのだ。

そのため彼の食卓は豊かで、非常に洗練されたものであった。新鮮な果物や野菜もまた食の楽しみの一つで、特にゲーテが好んで食べたのはカブだったという。ゲーテはしばしば自宅に客を招待し、厳選された特産品を振る舞った。ゲーテが好んで食べていた料理は、ボリュームたっぷりのパテ、フランクフルトのグリューネゾーセ、アンチョビのサラダ、パルメザンチーズ入りのプレーンパスタ……などなど。実はゲーテの祖母のアンナ・マルガレーテ・リントハイマーは手書きのレシピ本を残しており、ゲーテも祖母の味を受け継いで料理をしたといわれる。このレシピ本は、ヴァイマールのGoethe- und Schiller-Archivに保管されており、18世紀半ばのフランクフルトの中流家庭の様子を伺い知ることができる貴重な文献でもある。

参考:Stadt Wetzlar「Speisen wie zu Goethes Zeiten」ドイツ式夕食「冷たい食事」はもう古い?

一般的に午後5~7時がアーベントブロートの時間とされる

一般的に午後5~7時がアーベントブロートの時間とされる

ドイツの夕食は「Abendbrot」(アーベントブロート、夜のパン)や「Kaltes Essen」(カルテスエッセン、冷たい食事)と呼ばれ、文字通りパンとハムやソーセージ、チーズなどを食べる。驚くことに、夜に温かい食事を取ることが健康に良くないと思っている人も存在する。そもそもこのようなシンプルな夕食を取るようになったのは、1920年代ごろから。工場の食堂では昼に温かい食事を取っていたため、夜は簡単に済ませるスタイルが広まった。戦後は女性の社会進出も進み、ささっと用意できるカルテスエッセンが定着したのだった。

しかし、最近ではその文化も徐々に廃れてきているという。2019年のネスレによる調査では、夕食がメインの食事であると回答した人は全体の38%だった。ライフスタイルが多様化したことに加え、スペインやギリシャなど夕食に温かい食事を取る他国からの影響もある。また、ベジタリアンが増加し、ソーセージやハムの消費量が減ったことも少なからず関係していそうだ。一方で、高齢者や子どもがいる家庭では今もカルテスエッセンが好まれる傾向にあるという。ドイツには何百種類というパンやソーセージがあるため、カルテスエッセンは「飽きが来ない」のが良いところ(諸説あり)。忙しいときやあまり食欲のないときに取り入れてみては?

参考:GEO「Wandel der Esskultur: Sterben die deutschen Schnittchen aus?」

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

立派な制服に身をつつむバス乗務員

立派な制服に身をつつむバス乗務員 1951年にはローテンブルクからミュンヘンを往復する特急車両を運航するようになり、各駅でロマンチック街道バスに乗り換えることができる仕組みを構築した

1951年にはローテンブルクからミュンヘンを往復する特急車両を運航するようになり、各駅でロマンチック街道バスに乗り換えることができる仕組みを構築した

寝室は鮮やかなブルーを基調としている。ゴシック調の彫刻が見事だ

寝室は鮮やかなブルーを基調としている。ゴシック調の彫刻が見事だ

設立当初に描かれたヴェルサイユ宮殿のメナジェリー

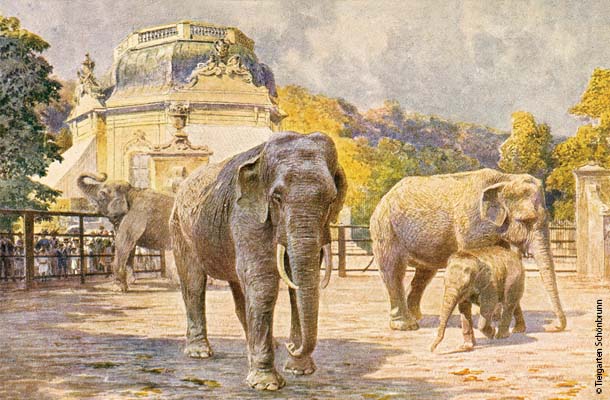

設立当初に描かれたヴェルサイユ宮殿のメナジェリー 1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中

1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中 1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中

1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中 カール・ハーゲンベック(1844-1913)

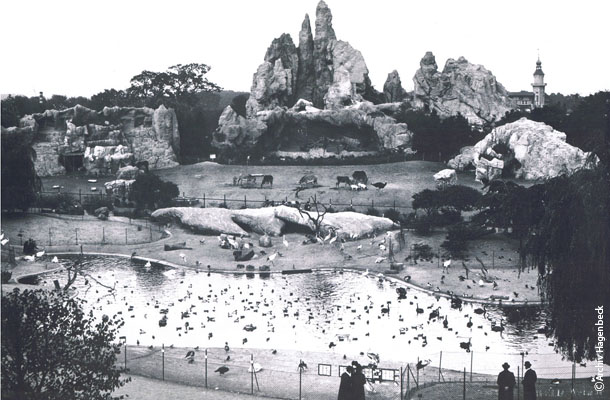

カール・ハーゲンベック(1844-1913) アフリカ・パノラマでは、ダチョウやシマウマを展示し、広大なサバンナのような風景を造った

アフリカ・パノラマでは、ダチョウやシマウマを展示し、広大なサバンナのような風景を造った

ライオンの子どもとゲーリング夫妻。成長して扱いが難しくなってからは、動物園に戻された

ライオンの子どもとゲーリング夫妻。成長して扱いが難しくなってからは、動物園に戻された 爆撃で破壊されたベルリン動物園の園舎。解放後、いたるところに動物の死体があったという

爆撃で破壊されたベルリン動物園の園舎。解放後、いたるところに動物の死体があったという 戦争を生き延びたベルリン動物園のカバのクナウチュケは、復興のシンボルとなった(1947年撮影)

戦争を生き延びたベルリン動物園のカバのクナウチュケは、復興のシンボルとなった(1947年撮影) シュトゥットガルトのヴィルヘルマ動物園では、絶滅危惧種に指定されているボノボを、ドイツで最多である22頭飼育する

シュトゥットガルトのヴィルヘルマ動物園では、絶滅危惧種に指定されているボノボを、ドイツで最多である22頭飼育する ハーゲンベック動物園のZooschule(動物学校)の様子

ハーゲンベック動物園のZooschule(動物学校)の様子

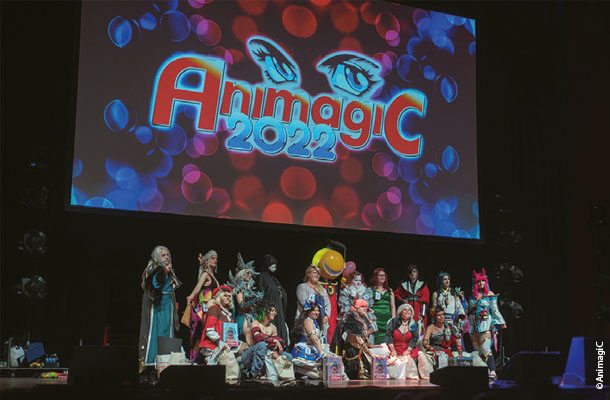

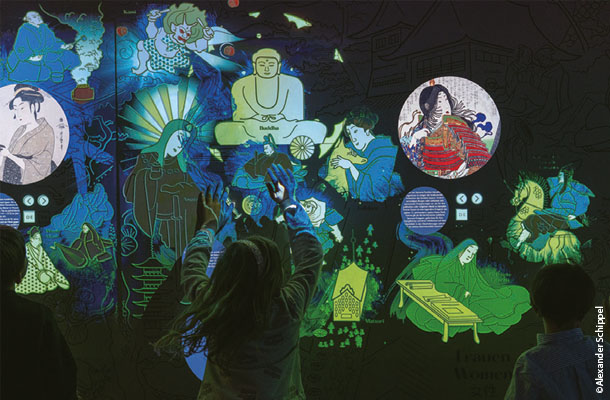

日本を体験するニッポン・カルチャー部門

日本を体験するニッポン・カルチャー部門

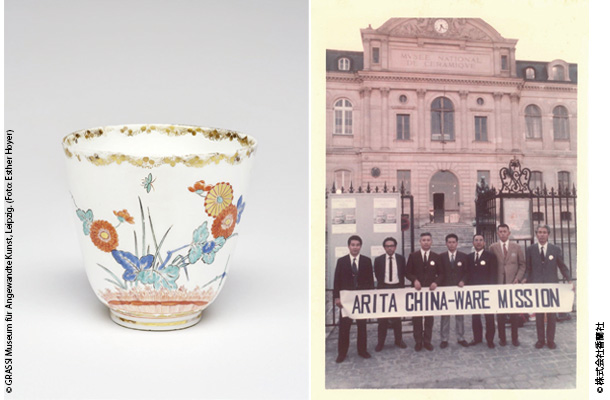

(写真左)柿右衛門様式を模して絵付けされた、1730年ごろのマイセン磁器(右)1970年、有田町の窯業界の代表らはドレスデンやマイセンをはじめ、欧州各地の有名な窯業地を訪れた

(写真左)柿右衛門様式を模して絵付けされた、1730年ごろのマイセン磁器(右)1970年、有田町の窯業界の代表らはドレスデンやマイセンをはじめ、欧州各地の有名な窯業地を訪れた