毎週金曜日は、ハノーファーの多くの美術館に無料で入場できます。この機会を利用して「芸術」に触れてきたので、レポートしたいと思います。

ご紹介するのは、シュプレンゲル美術館で開催中のフィオナ・タン展「Goraikou(御来光)」です。フィオナ・タンは、インドネシア生まれでアムステルダム在住の、写真と映像のメディアを使うアーティスト。この展示は、2019年に彼女がニーダーザクセン州よりSPECTRUM国際写真賞を受賞したことで企画されたそうで、4つの作品が紹介されています。僕自身、昨年インドネシアで映像制作をする機会に恵まれたこともあり、インドネシアのアートに関心を持つようになったばかり。また、もう1人のハノーファー・レポーターである田口理穂さんから、展示作品のなかに富士山をテーマにした美しい映像があると聞き(本誌1112号参照)、訪れてみることにしました。

僕のおじいさん世代の方々と富士山

僕のおじいさん世代の方々と富士山

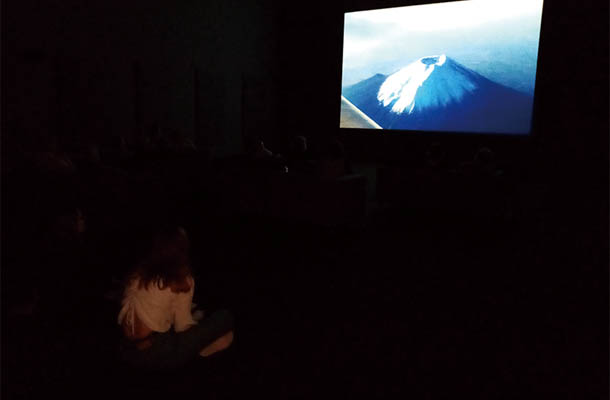

その作品「Asent」(2016)はドイツ初公開で、77分の映像と151枚の富士山の写真で構成されています。椅子が軋む音に「 アトリエから富士山が見えた」というナレーションが重なり、映像は始まります。それからゆっくりと富士山の写真が連なる映像が流れ、富士山の歴史や富士にまつわる寓話、山を登る人の感想などが物語られていきます。

特に僕が興味を持ったのは、歴史のなかでどのように富士山の印象が操作・利用されてきたかに言及した点です。例えば、先の大戦で日本政府は富士山を、愛国心を鼓舞するシンボルとして多用。日本軍はドイツから将校を招いて富士山の麓で演習を行い、山を背景に集合写真を残していました。富士山での「特別」な思い出を胸に、幾つもの命が散ったことを考えると心が痛みます。

暗闇のなか、さまざまな富士が浮かび上がる

暗闇のなか、さまざまな富士が浮かび上がる

一方米国政府は、富士山が日本のナショナリズムを煽る象徴であるとして、戦後の日本映画から富士山を削除。僕はこれまでそのことを知らずに、戦後直後に作られた映画を観てきました。「検閲に気づかないこと」に気づかされる経験でした。この作品は、富士山を「聖なる山」のシンボルとして終わらせず、深い洞察をもってその多様性を示した点が評価できると思います。

僕は日本にいたころ、山梨県で休暇を過ごすことが多く、富士山は見慣れた山でした。きれいな形だとは思っていましたが、何か特別な感情が引き出されることはなく、ドイツに移住してからもその印象は変わりません。しかしドイツ生まれのうちの子どもたちにとっては、富士山は特別な山のよう。どんなに小さな富士山の姿を見ても、「Fuji」と喜びます。その喜び方を見ていると、改めて不思議な存在感の山だなと感じます。

日本では、正直なところアートの世界に距離を感じていましたが、ドイツに来て改めて芸術と出会い、まるで新しい言語を学ぶような楽しさを感じています。また機会を見つけて、金曜日の美術館へと出かけたいです。

神戸のコミュニティメディアで働いた後、2012年ドイツへ移住。現在ブラウンシュバイクで、ドキュメンタリーを中心に映像制作。作品に「ヒバクシャとボクの旅」「なぜ僕がドイツ語を学ぶのか」など。三児の父。

takashikunimoto.net

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック